“北京市模式口地區地理實踐考察”校本特色課程開發與實踐

張愛弟 程碩

摘 要:本文立足地理學科理論基礎,以培養學生地理實踐力核心素養為目的,依托學校周邊資源環境,主要從課程開發背景、課程設計思路、課程內容設計與課程評價、案例設計與課程實施、課程實施效果及改進方向等方面討論了“模式口地區地理實踐考察”校本課程開發與實施的思路與方法,可以為指向地理實踐力培養的校本課程開發提供參考。

關鍵詞:地理實踐力;校本課程;地理實踐考察

教育部《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》中指出:要改進學科教學的育人功能,中小學要探索把課堂教學與社會實踐相結合的途徑和方法。2017年頒布的《普通高中地理課程標準(2017年版)》中提出鼓勵學校結合當地實際情況,開設與地理相關的校本課程,滿足學生興趣和個體發展等需要[1]。筆者所在學校地處北京市石景山區模式口腹地,所在地區自然風光秀麗,文物古跡眾多,為地理實踐課程開發提供了得天獨厚的課程資源。經過多年的研究與實踐,筆者與一線教師共同開發了具有區域性、綜合性、實踐性的地理學科特色課程——“北京市模式口地區地理實踐考察”。

一、課程設計思路

1.區域概況

“北京市模式口地區地理實踐考察”校本課程是以地理學科為基礎,以學校周邊資源環境為載體的地理學科綜合實踐課程。模式口地區為北京小西山向平原的過渡地帶,地質構造多樣,地層典型,周邊丘陵原始次生林密布。附近區域擁有國家級文物保護單位2處,市級文物保護單位2處,區級文物保護單位3處。除此之外,本區域內形成了以磨石文化、古道文化、鄉賢文化、紅色文化為代表的豐富多彩的地域文化。

2.課程目標

①學生能夠運用工具進行相關地理測量,通過考察、實驗、調查等方式獲取信息,能夠運用所學知識解決真實環境中遇到的地理問題;②通過系列實踐活動到模式口地區的自然環境和社會環境中考察、調查,從中獲取當地的地理信息,提升地理實踐力和區域認知能力;③在考察和小課題研究中深刻思考本地區可持續發展的方式,建立正確的人地協調觀,增強社會責任感,培養熱愛家鄉的情感[2]。

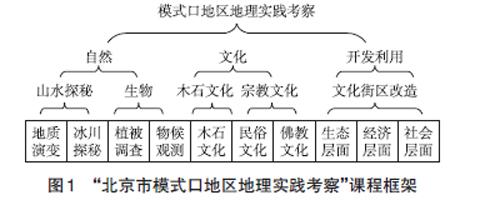

3.課程總體框架

課程框架結構設計為三個維度、五個主題、十個小專題(圖1)。強調立德樹人、落實地理核心素養的育人目標;充分體現學科的地域特色、自然與人文綜合特色。

二、課程內容及評價設計

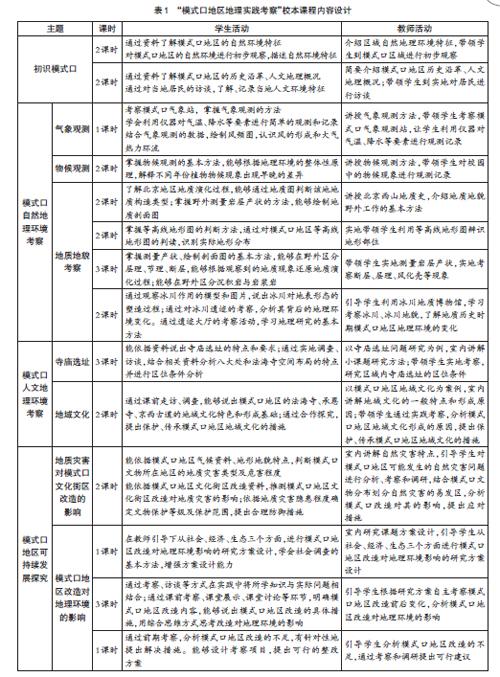

1.課程內容設計

本課程開設可根據實際情況貫穿高二學年,包括課內學習研討、實踐基地考察研究和研究報告撰寫匯報共28課時,具體課程內容設計如表1所示。

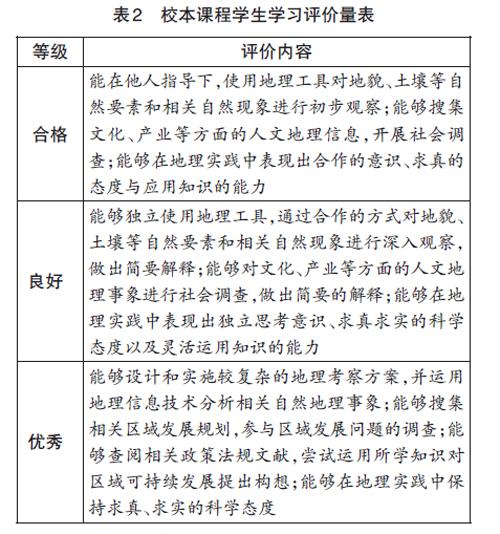

2.課程評價設計

課程實施以學生的活動、體驗和研究為主,鼓勵學生積極參與。學生通過合理有效地分工合作,設計研究方案和調查問卷進行自主探究、角色扮演(小地質工作者、小記者、小導游等)、調查研究,并以講座、展板、小報、論文、表演等各種形式展示學習成果。課程的評價以《普通高中地理課程標準(2017年版)》中的地理實踐力水平層次劃分為主要依據,通過多種評價方式相結合的方式進行,既有對學習成果的評價,也有對活動過程的評價;既有教師的評價,也有學生之間的評價和學生自評。學習成績評定中學習成果占50%,學習過程占50%。全面評價學生學習過程和學習成果中表現出來的意志品質和行動能力,參照地理實踐力水平層次劃分標準設計學生評價量表,對課程實施中學生的意志品質和行動能力進行分層評價(表2)。

[等級 評價內容 合格 能在他人指導下,使用地理工具對地貌、土壤等自然要素和相關自然現象進行初步觀察;能夠搜集文化、產業等方面的人文地理信息,開展社會調查;能夠在地理實踐中表現出合作的意識、求真的態度與應用知識的能力 良好 能夠獨立使用地理工具,通過合作的方式對地貌、土壤等自然要素和相關自然現象進行深入觀察,做出簡要解釋;能夠對文化、產業等方面的人文地理事象進行社會調查,做出簡要的解釋;能夠在地理實踐中表現出獨立思考意識、求真求實的科學態度以及靈活運用知識的能力 優秀 能夠設計和實施較復雜的地理考察方案,并運用地理信息技術分析相關自然地理事象;能夠搜集相關區域發展規劃,參與區域發展問題的調查;能夠查閱相關政策法規文獻,嘗試運用所學知識對區域可持續發展提出構想;能夠在地理實踐中保持求真、求實的科學態度 ][表2 校本課程學生學習評價量表]

三、校本課程實施案例——以“模式口大街改造對地理環境的影響”為例

在“模式口地區地理實踐考察”校本課程學習中,學生在教師的指導下進行了“模式口地區改造對地理環境的影響”小課題研究,本課題共分為準備、實施、展示交流、延伸四個階段進行。

1.準備階段

首先,學生確定選題,課題發起人介紹選題來源及相關背景材料,介紹模式口大街改造的背景和改造的藍圖。其次,依據所選內容進行課題討論,根據課堂所學的可持續發展相關知識,結合改造藍圖,將本次課題分成生態、經濟、社會和文化四個小組進行深入研究。最后,學生依照自己的興趣進行分組,細化課題,明確研究的具體內容。

2.實施階段

以小組為單位進行研究,各小組通過查閱資料、實地考察、采訪調研等方式形成考察報告,并在第三階段進行展示。本文選取生態組作為案例,介紹小組考察過程。學生通過查閱老照片,發現改造前巨大的人流量和本地居民生活產生大量生活垃圾、市政設施不完善導致污水排放不暢等問題。小組決定從污染物處理和污水處理兩方面進行考察。通過問卷調查和實地走訪,確定地區污染物處理和污水處理方式,對比前后情況,小組認為改造頗有成效。小組在調查中發現,當地在改造中提出了“拆除違建、還綠于民”的口號,隨即開始對其落實情況進行考察,通過采訪居委會負責人、采訪居民、拍攝景觀圖片等方式,分析街道環境的變化,另外也發現了改造中還需更加關注的細節問題。

3.展示交流階段

教師引導學生對比改造藍圖與實地考察情況,思考目前與藍圖差距最大的是哪一條?給出寬窄巷子改造實例、《北京市石景山區“十三五”時期西山八大處文化景區建設規劃》摘要以及兩幅示意圖,小組討論,對模式口大街未來的發展提出想法。

4.延伸階段

將學生提出的想法轉換為課題,針對發現的問題提出科學的、合理的解決措施,為課程中期的模式口地區可持續發展做鋪墊。

課題組同學能自主設計研究方案、選取研究方法、撰寫研究報告,不僅分析了模式口地區環境治理的舉措,還指出了存在的問題。課題研究方案設計與實施主要從生態、經濟、社會三個方面分析模式口大街改造對地理環境的影響,根據區域的發展條件和現狀,分類思考和分析區域發展問題及原因。特別是學生在調查中能夠獨立設計考察方案,分析處理相關數據與信息,對地理事象進行科學解釋與評價,在地理實踐中表現出較強的行動能力。

四、校本課程實施效果及改進方向

1.實施效果

(1)立德樹人根本任務得以落實,體現地理學科育人價值。學生通過到學校周邊進行地理學習實踐,在課堂知識與實際情況的相互交融中 “識鄉土、懂鄉情、化鄉愁”。 通過實踐活動,本地區的地域文化深入學生心中,為優秀傳統文化的傳承打下了基礎。課程實施也讓更多的學生深入了解學校周邊環境,在模式口這樣一個“望得見山、看得見水”的地方留下鄉愁。教師勉勵學生利用課堂所學為所在地區發展建言獻策,承擔起作為高中生的社會責任,成為有抱負、有擔當、有品位的現代公民。

(2)充分利用區域教學資源,優化地理教學內容,促進學科核心素養提升。課程開發挖掘校園周邊的課程資源,立足于真實的地理環境,優化地理教學內容,以地理實踐力這一核心素養的培養為切入點,并兼顧綜合思維、區域認知及人地協調觀在真實情境中的生成和提升。本課程以地理學科核心素養培養為導向,與地理理論知識的學習和應用相結合。雖為校本課程,但所設課程內容均為國家課程的延伸,是對課堂教學的有力補充。在課堂教學中,受場地和課時所限,大規模開展地理實踐課程比較困難,本課程的實施能夠很好地改善此問題,為學有余力的學生提供個性化的學科指導,滿足學生興趣和個體發展需要,學生能夠更好地在真實情境中觀察和感悟地理環境與人類活動的關系,為其在地理相關領域的進一步深造打下基礎。

(3)在課程實施中促進師生共同發展。學生訪談時逐步由膽怯變得大方、展示時由慌亂變得從容、遇到困難學會自己尋找解決方法,教師見證了學生通過實踐活動鞏固了學科知識、對原理理解更加深刻、解決問題的思路更加開闊[3]。

教師在校本課程開發過程中通過仔細研讀課標,將區域教學資源與課堂教學更好地結合,擴展教學思路,提升教學技能。課程實施過程中需要多次到所在區域進行實地考察,借助學校平臺請教相關專家,查閱相關文獻,學科專業知識得到提升。課程開發相關成果在國家級、市區級地理教研活動進行交流和推廣,獲得各方肯定;課程組老師受邀在中國教育學會地理教學專業委員會舉辦的綜合學術年會做“素養導向下高中地理教學內容的優化處理與教學資源深度整合”專題報告;課程組老師在北京市地理教學研討活動上進行“模式口地理實踐課程建設成果”的交流發言與課例展示,撰寫的課程開發論文獲北京市第六屆“智慧教師”教育教學研究成果二等獎。

2.改進方向

“模式口地區地理實踐考察”校本課程實施已近三年,也暴露出一些問題。如全員參與不足,研究問題不深入;對核心素養的分水平、分層次培養研究不充分;對學生核心素養培養效果的學習評價定性表述較多,通過數據量化分析較少,研究效果還需進一步通過調查實驗驗證等。因此,需要在下一階段進一步轉變觀念,落實新課標要求,提升地理實踐素養,將國家課程與校本課程有機結合,推進國家課程校本化研究與實踐,在地理實踐活動中進行高中地理核心素養分水平培養與評價的研究[4],進一步提升教師地理核心素養導向下的課程設計與實施能力。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 姚炳華. 中學地理野外考察教學中存在的問題與對策[J]. 地理教育,2020(07):10-13.

[3] 尹厚霖.以校本選修課程為依托的研學旅行探索[J]. 地理教育,2019(04):55-57.

[4] 張愛弟,王雙. 地理實踐力不同水平層級的培養策略——以“正午太陽高度及應用”為例 [J]. 中學地理教學參考(上半月),2018(11):16-18.