基于問卷調查的空天智能飛行器交叉學科建設模式研究

楊述明 吳建軍 程玉強

[摘 要] 交叉學科是激發(fā)原始創(chuàng)新、突破重大項目、提升學術影響的重要形式之一,空天智能飛行器技術具有天然的學科交叉性。圍繞空天智能飛行器交叉學科發(fā)展的影響因素、建設機制、管理體制等問題開展問卷調查研究。基于調查結論,提出了加快交叉學科建設的模式,即宏觀中觀的頂層設計、需求牽引的組織結構和四位一體的管理體制,可為我國高等院校交叉學科發(fā)展提供有益參考。

[關鍵詞] 智能飛行器;交叉學科;問卷調查;建設模式

[作者簡介] 楊述明(1982—),男,四川渠縣人,博士,國防科技大學空天科學學院講師,主要從事高等教育理論與方法、交叉學科建設模式等研究。

[中圖分類號] G643 ? [文獻標識碼] A ? [文章編號] 1674-9324(2021)11-0141-04 ? ?[收稿日期] 2020-09-07

一、空天智能飛行器交叉學科建設必要性

學科是大學進行人才培養(yǎng)和科學研究的基本功能載體和工作單元[1]。交叉學科依存于母體學科間的邏輯體系,通過知識交叉、滲透和融合等方式而形成,是解決重大科學問題和復雜社會問題的有效途徑,是實現科技原始創(chuàng)新的活性源泉[2,3]。空天智能飛行器技術是最具技術影響力、輻射力和擴散力的綜合性高技術群,薈萃了當今世界上科學技術的許多最新成果,是典型的新興交叉學科方向[4,5]。

(一)空天智能飛行器交叉學科對國家空天安全具有戰(zhàn)略性

從未來戰(zhàn)場環(huán)境來看,空天將成為決定戰(zhàn)爭勝負的重要戰(zhàn)場,空天安全將成為國家綜合安全的重要內容;另一方面,人工智能的迅速發(fā)展和廣泛應用,正在顛覆戰(zhàn)爭游戲規(guī)則,戰(zhàn)爭形態(tài)正在加速向智能化戰(zhàn)爭演變,智能科技將滲透到戰(zhàn)爭全要素全過程。可以說,空天優(yōu)勢是未來高技術戰(zhàn)爭條件下贏得勝利的戰(zhàn)略制高點,大力發(fā)展智能空天飛行器,提高“進入空間、利用空間、控制空間”的能力,將成為確保國家安全和國際地位最具重要意義的問題。

(二)空天智能飛行器交叉學科對關鍵技術攻關具有拉動性

空天智能飛行器技術是高科技群體中最具影響力、技術輻射力和擴散力的領域,是一項綜合性很強的高技術群,薈萃了當今世界上科學技術的許多最新成果,其核心技術涉及流體力學、固體力學、工程熱物理、航空宇航推進理論與工程、飛行器設計、智能科學以及能源技術、信息科學、材料學等眾多學科專業(yè)領域,是典型的新興交叉學科方向。

(三)空天智能飛行器交叉學科對社會經濟進步具有推動性

隨著空間領域的開發(fā)利用,在國民經濟和社會生活中的作用日益提升,尤其是我國航空航天發(fā)展規(guī)劃的實施,空天智能飛行器技術已經進入了飛速發(fā)展的快車道。積極拓展空天智能科學技術研究將在未來發(fā)展中產生重要的社會經濟效益,具有明顯的推動性。

二、問卷調查設計

以系統論為指導,圍繞“需要什么樣的制度保證”“如何設計組織模式”“如何實現柔性管理”等問題,將交叉學科建設與管理總系統分成三個子系統(頂層設計、組織模式、管理機制),具體細分成二十個組成要素(國家學科政策、學科目錄單列、高校角色、高校政策;科研人員參與積極性、科研人員交流程度、人才團隊情況、學院依賴型、獨立建制型、學科項目驅動型;人才遴選機制、戰(zhàn)略目標追求、人才流動機制、崗位聘用機制、信息共享機制、學術交流機制、成長晉升機制、薪酬績效機制、科研評價機制、創(chuàng)新文化機制)。問卷主要包括了三個方面的基本內容:交叉學科認識調查、交叉學科影響因素調查、交叉學科建設舉措調查。

調查對象為國內航空航天領域的專家、學者,包括教學科研人員、行政管理人員,調查人員共發(fā)放調查問卷100份,收回問卷90份,有效問卷86份。

三、問卷調查結果

(一)交叉學科認識調查

在“交叉學科了解程度”方面,參與調查的專家學者對交叉學科的關注度達到95%。空天科學學科涉及的理論知識、技術體系、行業(yè)標準廣泛,并且其理論和技術發(fā)展日新月異,從根本上要求相關從業(yè)人員具備開闊的視野、廣域的思維,調查結果反映出我國空天學科領域學者普遍關注交叉學科的發(fā)展。在“當前交叉學科發(fā)展程度”方面,超過70%的學者認為發(fā)展“一般”,受學科認知、教育資源、管理體制、人才儲備等方面的制約,交叉學科在國內高校中的發(fā)展舉步維艱,很多交叉學科建設流于形式,調查結果符合客觀現實。對交叉學科的重要性進行了調查,超過90%的學者認為交叉學科在提升原始創(chuàng)新、提升重大科技攻關和提升學術影響等方面“很重要”和“重要”。空天科學學科交叉性強,國內高校相關科研人員均比較關注關聯學科的發(fā)展現狀與趨勢,以期從中尋找新的突破點和增長點。

(二)交叉學科影響因素調查

首先,頂層設計。在“國家學科政策”方面,認為“重要”和“很重要”的比例在調查對象中接近90%;在“交叉學科目錄單列”方面,認為“不重要”和“很不重要”的比例為0;在“高校角色”方面,認為“很重要”和“重要”的比例達100%;在“高校政策”方面,只有極少學者認為“不重要”,比例僅為1%。綜合調查結果看,廣泛認同頂層制度設計對交叉學科建設有很強的重要性。很長一段時間以來,交叉學科既沒有在國家公布的學科目錄中的法定地位,又未能納入教育主管部門學科建設的評估范圍,嚴重制約了交叉學科的建設和發(fā)展。調查對象普遍認為,交叉學科在國家學科目錄中的缺失使其發(fā)展名不正、言不順,得不到從國家層面到院校層面的政策傾斜。

其次,組織模式。在“科研人員參與積極性”方面,認為“好”和“很好”的比例在85%以上,反映出當代科研人員敢于突破、創(chuàng)新的意愿;在“科研人員交流程度”方面,從總體來看,50%左右的調查對象認為“一般”;在“人才團隊情況”方面,認為“一般”及以下的比例達80%以上,凸顯出當前交叉學科建設的薄弱環(huán)節(jié)。對當前交叉學科組織形式進行了調查,統計結果如表1所示。結果顯示,在三種常見組織形式上,更傾向于獨立建制型,認為“好”及“很好”的比例接近65%,認為“很不好”的比例為0,為交叉學科研究中心組織結構設計提供了參考。

最后,管理體制。從十個方面進行調查,統計結果如表2所示。在這十個方面,認為“重要”和“很重要”的比例之和均在80%左右,每一項認為“很不重要”的比例均為0,這為交叉學科平臺的管理模式和體制改革提供了有益參考。

(三)交叉學科建設建議調查

主要圍繞組織形態(tài)、人才遴選、薪酬績效、科研評價、創(chuàng)新文化、信息共享、學術交流、人事管理、成長晉升、崗位聘用、戰(zhàn)略目標和頂層政策開展調查,結果顯示,績效考評體制改革呼聲很高,交叉學科具有論證立項難、論文發(fā)表難、成果鑒定難、成果孕育周期長等天然屬性,需要摒棄單純以科研立項、科研經費、論文發(fā)表、專著專利、獎項獲取為導向的剛性量化短期考核指標。

(四)調查主要結論

第一,對交叉學科及組織的了解程度普遍很高,特別是在交叉學科建設的重要性(原始創(chuàng)新、重大科技攻關、學術影響)認同上基本趨于一致。第二,廣泛認同頂層制度設計對交叉學科建設的重要性。第三,交叉學科平臺傾向于獨立建制型。第四,績效考評體制改革呼聲很高。

四、空天智能飛行器交叉學科建設機制

從調查結果不難看出,交叉學科是未來科學發(fā)展的主要方向,加大交叉學科頂層規(guī)劃、組織結構、運行模式、合作機制、管理機制等方面的建設深度和力度,建立有利于創(chuàng)新、交叉、開放和共享的組織結構和制度體系,對于實現人才、學科、科研三位一體創(chuàng)新能力提升,建設創(chuàng)新型國家具有戰(zhàn)略意義。

(一)宏觀中觀的頂層設計

在國家層面,應完善高校學科分類體制,賦予交叉學科與傳統學科同等地位,在學科專業(yè)目錄的設定和學位授予方面,給予交叉學科充分的發(fā)展空間。為此,2020年8月,全國研究生教育會議上,決定新增“交叉學科”作為新的學科門類,交叉學科將成為我國第14個學科門類。在院校層面,獲得更多的交叉學科自主權,并本著“扶強、扶特、扶需”原則,重點圍繞現有的基礎學科、優(yōu)勢學科和特色學科來開展交叉學科設置與建設,盡快形成新的學科領域和研究特色,逐步培育交叉學科建設的核心競爭力。

(二)需求牽引的組織模式

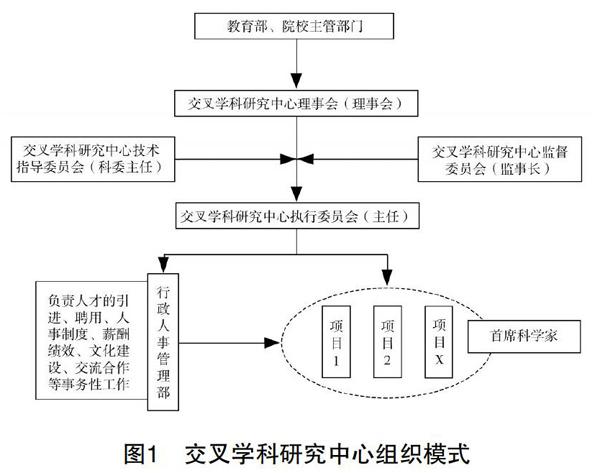

目前交叉學科組織大都掛靠或依附于某一學院,拼湊組建的痕跡較為明顯,導致高校交叉學科建設缺乏歸屬感,內生動力嚴重不足[6]。為此,提出研究中心理事會領導下的項目首席科學家負責制的組織模式,并成立交叉學科研究中心監(jiān)事會、技術委員會、監(jiān)督委員會、執(zhí)行委員會,分別作為研究中心的決策機構、咨詢機構、監(jiān)督機構和執(zhí)行機構,如圖1所示。

(三)四位一體的管理體制

交叉學科要想真正取得學科融合的結果,實現原始創(chuàng)新和重大突破,必須緊緊扭住人才這個核心元素,創(chuàng)新管理模式,加快構建充滿活力、富有效率、更加開放、有利于交叉學科發(fā)展的管理體制[7]。提出以人為中心的四位一體管理體制,如圖2所示,包括人才引進機制、人才使用機制、人才保留機制和人才成長機制,最終把交叉學科打造成一個吸引人、用好人、留住人和培養(yǎng)人的高水平學術平臺。

人才引進機制主要包括:多層次寬路徑的遴選機制、貼需求瞄前沿的戰(zhàn)略追求、有柔性多模式的流動機制。人才使用機制主要包括:注重學術交流的系統性、注重學術評價的科學性。人才保留機制主要包括:設計多樣激勵機制、推動創(chuàng)新文化建設、發(fā)揮領袖魅力作用。人才成長機制主要統籌處理好培養(yǎng)和引進、當前和長遠之間的關系,為高水平交叉學科團隊建設提供足夠的梯隊儲備,增強人才隊伍可持續(xù)發(fā)展能力。

五、結語

交叉學科是實現科學知識系統整合的重要基礎,又是孕育重大科技創(chuàng)新、解決復雜綜合問題、提升大學學術地位的有力途徑。應加大學科交叉的力度和廣度,在宏觀層面,國家應加強交叉學科的頂層規(guī)劃和制度設計,從體制上促進交叉學科發(fā)展;在中觀層面,高校應結合優(yōu)勢學科和專業(yè)人才,圍繞幾個關鍵方向組建并發(fā)展交叉學科,并給予政策、資金、人才等方面的傾斜;在微觀層面,交叉學科研究中心應打破院系壁壘,構建開發(fā)共享的組織模式和運行機制,創(chuàng)新管理體制,實現引得進人才、用得好人才、留得住人才和育得出人才的良性循環(huán)。

參考文獻

[1]鄭文濤.“雙一流”背景下的高校交叉學科建設研究[J].首都師范大學學報(社會科學版),2018(1):160-166.

[2]李鵬虎.“雙一流”建設中的跨學科元素:組織及制度[J].現代教育管理,2019(4):49-53.

[3]鄭曉瑛.交叉學科的重要性及其發(fā)展[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2007,44(3):141-147.

[4]黃偉,夏智勛.美國高超聲速飛行器技術研究進展及其啟示[J].國防科技,2011(3):17-20.

[5]李寶鋒,許彩霞,王建波,等.美國智能化集群飛行器技術項目發(fā)展分析[J].飛航導彈,2019(2):6-9.

[6]孫萍.地方高校協同創(chuàng)新中心現狀與運行機制的構建工作探析[J].吉林省教育學院學報,2015,31(5):34-35.

[7]袁廣林.綜合交叉學科發(fā)展的組織建構和制度設計——基于我國大學創(chuàng)建世界一流學科的思考[J].學位與研究生教育,2018(7):1-8.

Research on the Interdisciplinary Construction Model of Aerospace Intelligent Spacecraft Based on a Questionnaire Survey

YANG Shu-ming, WU Jian-jun, CHENG Yu-qiang

(College of Aerospace Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China)

Abstract: Interdisciplinary research is one of the important forms to inspire original innovation, break through major projects and enhance academic influence. Aerospace intelligent spacecraft technology naturally has the interdisciplinary nature. A questionnaire survey was carried out on the influencing factors, the construction mechanism and the management mechanism of the interdisciplinary development of aerospace intelligent spacecraft. Based on the investigation conclusions, this paper puts forward the model of speeding up the interdisciplinary construction of this discipline. The model consists of the top-level macro design, the requirements-oriented organization structure and the four-in-one management system, which can provide a useful reference for the development of interdisciplinary disciplines in colleges and universities of our country.

Key words: intelligent spacecraft; interdisciplinary discipline; questionnaire survey; construction model