基于數(shù)據(jù)挖掘頸源性失眠的選穴規(guī)律

范偉森,丁 麟,李 碩,紀(jì)會(huì)敏,范中琦,李牧真

山東中醫(yī)藥大學(xué)針灸推拿學(xué)院,山東250014

頸源性失眠是由頸部病變引起的以難以入睡、睡眠輕淺和入睡后易醒為主要臨床表現(xiàn)的一種繼發(fā)性失眠,其發(fā)病多與頸椎病直接引起的疼痛、交感神經(jīng)紊亂、椎動(dòng)脈供血不足有關(guān)[1]。此外,焦慮、抑郁[2-3]、精神分裂[4]等由頸椎病所引起的負(fù)面精神狀態(tài)均可引起病人的睡眠障礙。有學(xué)者發(fā)現(xiàn),476 例頸椎病病人中,1/3的病人伴有失眠[5]。而長(zhǎng)期失眠又會(huì)引發(fā)頸椎病[6],長(zhǎng)此以往,惡性循環(huán),嚴(yán)重影響了病人的生活起居,較難治愈。本研究基于數(shù)據(jù)挖掘方法探討頸源性失眠的選穴規(guī)律,為臨床治療頸源性失眠提供參考。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源與方法

1.1 檢索策略 將關(guān)鍵詞分為病因關(guān)鍵詞與癥狀關(guān)鍵詞,確定病因關(guān)鍵詞為:“頸性”“頸源性”“椎動(dòng)脈”“頸型”“頸痛”“頸椎病”和“交感”;癥狀關(guān)鍵詞為:“失眠”“睡眠障礙”“不得臥”和“不寐”。將病因與癥狀關(guān)鍵詞兩兩組合,檢索知網(wǎng)、維普、中國(guó)生物醫(yī)學(xué)和萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)。檢索時(shí)限均為自建庫(kù)起至2020 年5 月1 日。

1.2 文獻(xiàn)納入標(biāo)準(zhǔn) 研究疾病明確為頸源性失眠;文獻(xiàn)類型為治療頸源性失眠的臨床研究類;干預(yù)措施為針刺、皮膚針、點(diǎn)穴、艾灸、耳針等;研究中有療效前后對(duì)照,且有明確的療效判定標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 文獻(xiàn)排除標(biāo)準(zhǔn) 多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)重復(fù)的文獻(xiàn);涉及頸源性失眠但為綜述、實(shí)驗(yàn)研究、經(jīng)驗(yàn)報(bào)道等;研究對(duì)象為動(dòng)物;文獻(xiàn)報(bào)道僅為不具有代表性的個(gè)案;干預(yù)措施未給出明確腧穴,如針刺頸部腧穴、推拿頭部腧穴等。1.4 腧穴規(guī)范化 根據(jù)《經(jīng)絡(luò)腧穴學(xué)》,對(duì)處方中所涉及的腧穴規(guī)范處理,如“肩外腧”錄入為“肩外俞”。多種干預(yù)方法結(jié)合治療時(shí),若有重復(fù)穴位只錄入1 次,僅錄入1 個(gè)處方。例如:針灸結(jié)合,針刺選取百會(huì)、天柱、神門(mén);艾灸選取百會(huì)和肩井,最終錄入天柱、神門(mén)、百會(huì)和肩井。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 運(yùn)用Excel 軟件分析腧穴頻次、歸經(jīng)、部位歸屬;使用SPSS Modeler 18.0 對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的腧穴與經(jīng)絡(luò)配伍進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,并繪制關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)圖。

2 結(jié)果

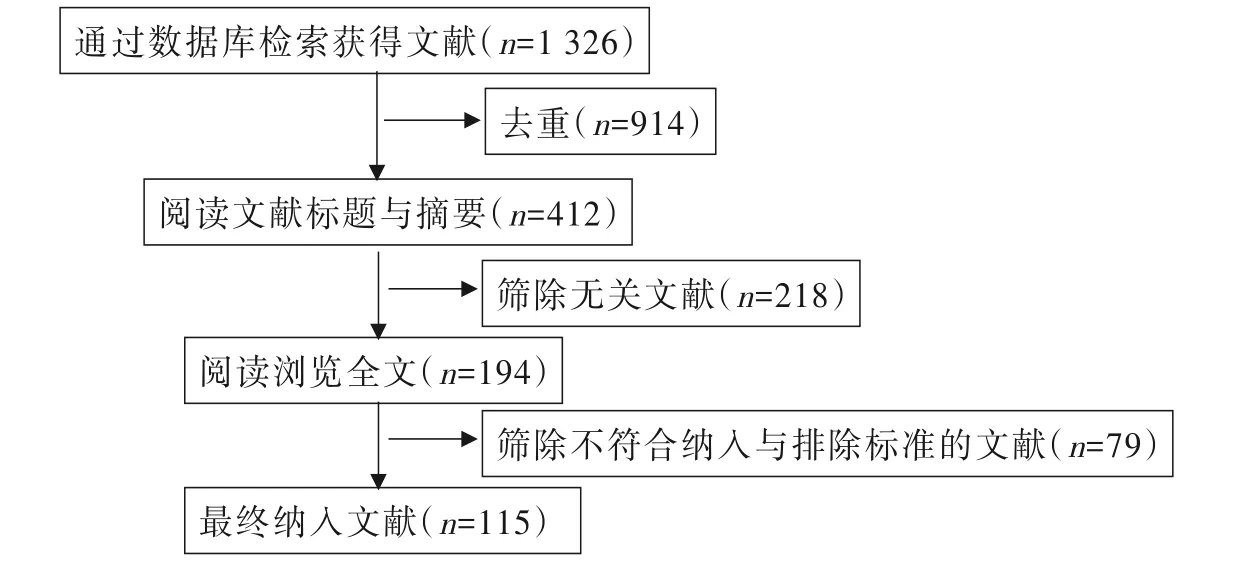

2.1 文獻(xiàn)篩選結(jié)果 根據(jù)關(guān)鍵詞檢索出文獻(xiàn)1 326篇,根據(jù)納入與排除標(biāo)準(zhǔn)納入文獻(xiàn)115 篇,共有148 個(gè)處方,腧穴總頻數(shù)為1 071 次。篩選流程見(jiàn)圖1。其中10 篇文獻(xiàn)對(duì)腧穴進(jìn)行了辯證選穴治療,由于本次數(shù)據(jù)挖掘僅研究主穴規(guī)律,故未錄入配穴。

圖1 文獻(xiàn)篩選流程

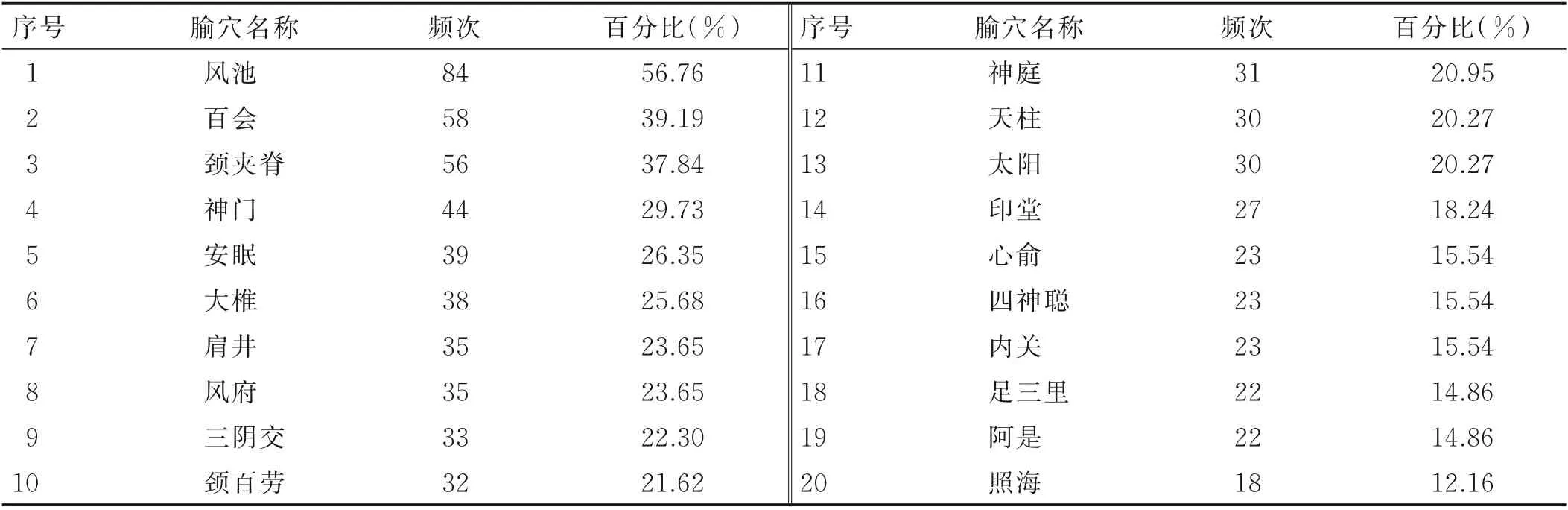

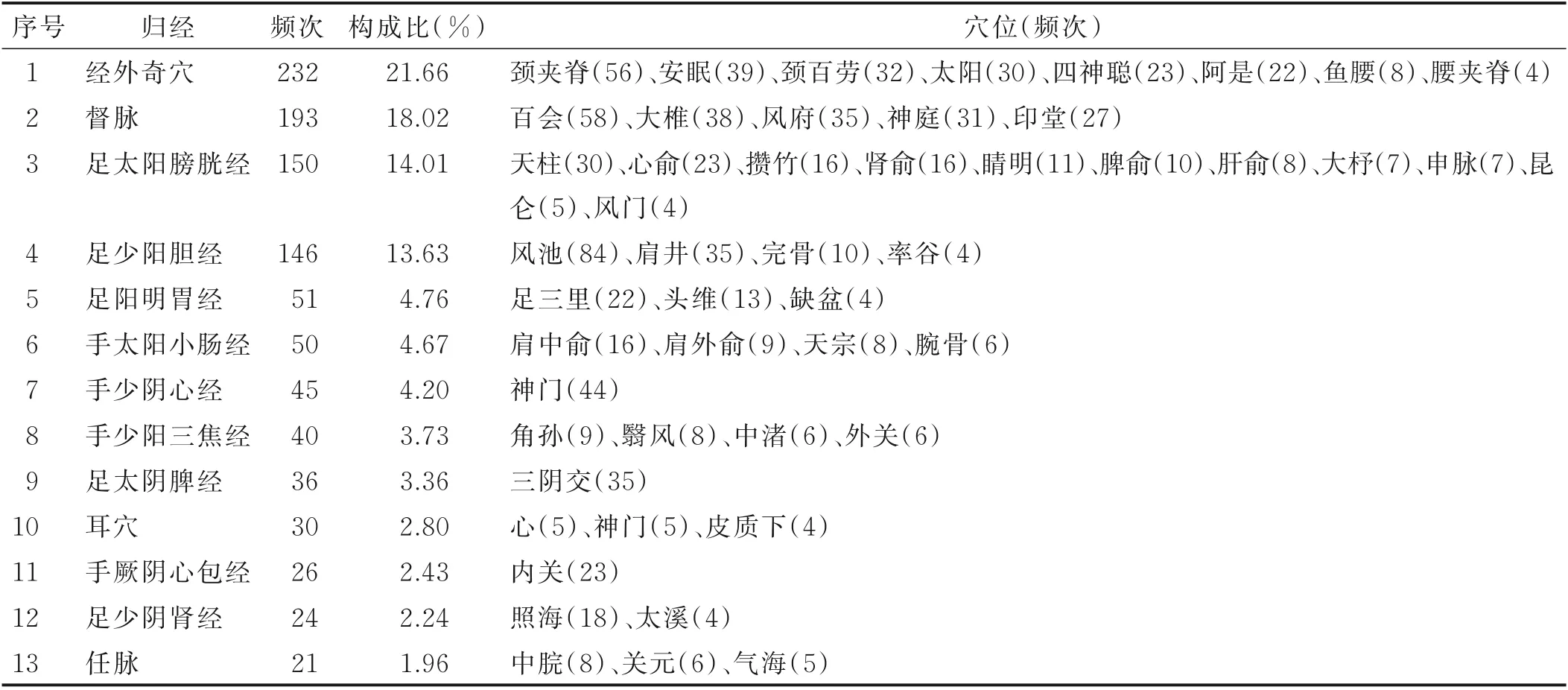

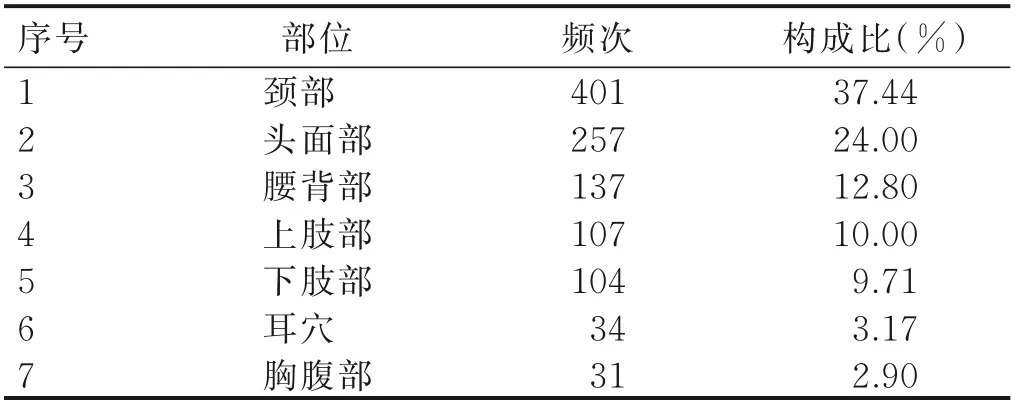

2.2 腧穴頻次分析 經(jīng)數(shù)據(jù)整理,本次共涉及131 個(gè)腧穴。將頻次位于前20 位的腧穴列出,詳見(jiàn)表1。將所有腧穴根據(jù)經(jīng)絡(luò)歸屬與所在部位歸納總結(jié)得出,腧穴歸屬頻次前3 位的經(jīng)絡(luò)依次為督脈、膀胱經(jīng)、膽經(jīng),部位依次為為頸部、頭面部、腰背部。見(jiàn)表2、表3。

表1 頸源性失眠前20 位腧穴(n=148)

表2 頸源性失眠腧穴歸經(jīng)及頻次(n=1 071)

表3 頸源性失眠腧穴部位、頻次分布(n=1 071)

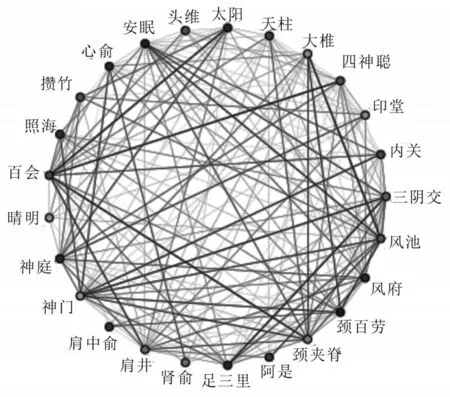

2.3 腧穴關(guān)聯(lián)規(guī)則分析 運(yùn)用Apriori 算法對(duì)高頻腧穴進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,將最低支持度設(shè)置為10%、最低置信度為90%,最大前項(xiàng)數(shù)為2,得出14 條關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,其中肩井→風(fēng)池的支持度最高,為23.65%,置信度為94.29%,提升度為1.66。見(jiàn)表4。關(guān)聯(lián)規(guī)則網(wǎng)絡(luò)表示兩者關(guān)聯(lián)的強(qiáng)度,連線越粗,關(guān)聯(lián)越高。腧穴關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)見(jiàn)圖2。

表4 頸源性失眠高頻腧穴關(guān)聯(lián)規(guī)則分析

圖2 腧穴關(guān)聯(lián)規(guī)則網(wǎng)絡(luò)圖

3 討論

3.1 高頻腧穴 以高頻腧穴風(fēng)池穴為例,對(duì)風(fēng)池穴施加刺激,可緩解枕下肌群[7]對(duì)于脊神經(jīng)與枕大神經(jīng)的卡壓[8],減輕頸源性疼痛,改善椎動(dòng)脈血供[9],可有效緩解后循環(huán)缺血所致的大腦異常興奮。以風(fēng)府為例,督脈與膀胱經(jīng)交匯,深層[10]為腦干,腦干中有控制機(jī)體覺(jué)醒與睡眠狀態(tài)的上行激活系統(tǒng),點(diǎn)按或針刺風(fēng)府可調(diào)和氣血,治療失眠。現(xiàn)代醫(yī)家通過(guò)改善腦部血液循環(huán)治療失眠與《難經(jīng)》中所述“血?dú)庵罎瓬苟嗖幻乱病庇^點(diǎn)吻合。頸夾脊下有相應(yīng)節(jié)段的脊神經(jīng)和韌帶分布,對(duì)頸夾脊進(jìn)行刺激可緩解局部腫脹疼痛,調(diào)節(jié)交感神經(jīng)紊亂[11]。神門(mén)為心之原,能安神寧心,對(duì)于改善頸源性失眠引起的焦慮、煩躁[12]有良好效果。神門(mén)又為心經(jīng)之輸,對(duì)于關(guān)節(jié)痛癥亦有一定療效。安眠穴是治療失眠的經(jīng)效穴,可交通陰陽(yáng)蹺脈、鎮(zhèn)靜催眠[13]。

3.2 部位歸經(jīng) 從腧穴歸經(jīng)與部位歸屬上可以看出,治療頸源性失眠以治“頸”為主,結(jié)合治腦治心。頸部腧穴的頻次為401 次,占總頻次的37.44%。治“頸”選穴多從頸部循行的經(jīng)絡(luò)上選取,以督脈、膽經(jīng)、膀胱經(jīng)居多。在腧穴歸屬部位上,腰背部腧穴多歸屬于膀胱經(jīng),體現(xiàn)腧穴循經(jīng)遠(yuǎn)取的特點(diǎn)。再者,督脈與膀胱經(jīng)皆與腦相聯(lián)絡(luò),膽經(jīng)與膀胱經(jīng)在頭部交織匯集,在此3 經(jīng)上取穴可“頸”“腦”兼顧。頭面部腧穴頻次為257 次,占總頻次的24.00%。根據(jù)神經(jīng)節(jié)段支配理論[14],頭面部腧穴主治頭、頸與五官科疾病。

3.3 關(guān)聯(lián)規(guī)則分析

3.3.1 少陽(yáng)膽經(jīng)祛痰 從膽經(jīng)上取穴,既可循經(jīng)取穴,又可順應(yīng)膽經(jīng)循行時(shí)間,安神定志。支持度最高的風(fēng)池與肩井相配伍,與《秘傳證治要訣及類方》中所主張的祛少陽(yáng)經(jīng)之痰以治膽安神的觀點(diǎn)十分符合,風(fēng)池與肩井配伍,可奏疏風(fēng)化痰、活血行氣、通經(jīng)活絡(luò)之效。對(duì)肩井與風(fēng)池推拿可有效緩解頸部肌肉攣縮、提高肌肉肌張力,提高頸椎骨關(guān)節(jié)穩(wěn)定性,有效消除頸源性疾病的異常病理改變[15]。

3.3.2 鎮(zhèn)靜安神寧心 神庭→百會(huì)和太陽(yáng)→百會(huì)→印堂兩條組合中,神庭、百會(huì)、印堂皆歸屬于督脈,不僅可安神治療失眠,對(duì)于頸源性疾病所帶來(lái)的焦慮[16]、抑郁等不良情緒亦有所改善,可防治負(fù)面情緒與失眠[17]互相影響,形成惡性循環(huán)。內(nèi)關(guān)、百會(huì)→神門(mén)、腎俞→心俞體現(xiàn)治心安眠的治療特點(diǎn),內(nèi)關(guān)為心包經(jīng)絡(luò)穴,代君受邪。與神門(mén)、百會(huì)相配可心腦兼顧。《辯證錄》認(rèn)為病人夜俱不寐,是由心熱腎寒二者不能相交所致。所以,從心、腎兩臟取原穴治療失眠,可水火相濟(jì)[18]。

3.3.3 補(bǔ)血和營(yíng) 《不知醫(yī)必要》認(rèn)為不寐之癥當(dāng)分為有邪、無(wú)邪,有邪則去其病;如果無(wú)邪,皆由“營(yíng)氣之不足”所致,營(yíng)血虧虛[19]難養(yǎng)心氣,心氣虧虛則精神不守,終夜不能寐。又提出了“治之者,宜以養(yǎng)營(yíng)氣為主”的觀點(diǎn),足三里→三陰交配伍剛好印證這一點(diǎn),證明現(xiàn)代醫(yī)家多用兩穴搭配治療頸源性疾病所致的血虛性失眠。

4 小結(jié)

頸源性失眠病因病機(jī)較為明確,主要?dú)w于兩點(diǎn)[20]:①頸源性疾病本身癥狀的折磨。例如,相關(guān)研究表明,纖維肌痛癥的病人入睡困難,眠中時(shí)易驚醒,慢波睡眠(SWS)與快動(dòng)眼睡眠(REM)的時(shí)間減少[21-22]。②頸部病變使腦部血液循環(huán)失衡,與睡眠有關(guān)的中樞神經(jīng)受到損害,交感神經(jīng)紊亂和大腦興奮性[23]異常增高。本次數(shù)據(jù)挖掘所得出的高頻腧穴(如風(fēng)池、百會(huì)、頸夾脊、神門(mén)等)對(duì)頸椎疾病和失眠癥狀均有較好療效。所得腧穴分布以頸部和頭面部為主,多歸屬于督脈、膀胱經(jīng)、膽經(jīng)。由關(guān)聯(lián)規(guī)則得出的腧穴組合提示,頸源性失眠病人在治療頸椎病同時(shí),多從治膽祛痰、治腦寧心、補(bǔ)血和營(yíng)3 個(gè)方向治療失眠。此外,腧穴治療本病時(shí),可治療頸部疾病與失眠癥狀,還可緩解頸椎疾病與失眠帶來(lái)的負(fù)面情緒。綜上所述,大數(shù)據(jù)的挖掘可體現(xiàn)治療某一疾病治療的思路與方法,對(duì)于提高臨床療效具有重要意義。