無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊對后續腦血管缺血事件的診斷意義

胡斌彬,羅成宏,陸偉恒

摘要:目的:分析并總結無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊對后續腦血管缺血事件的診斷價值,為臨床研究提供參考。方法:回顧性總結神經內科2017年6月1日~2020年10月31日收治的188例住院急性缺血性腦卒中(AIS) 患者為分析對象(研究組) ,以是否存在動脈粥樣硬化斑塊(ASP) 為依據將其分為ASP組(n = 136) 與非ASP組(n = 52) ,ASP組再依據斑塊穩定性細分為穩定組(n = 98) 和非穩定組(n = 38) ;另選取150例同期非缺血性腦卒中住院患者為對照組。對所有患者的頸動脈B超及頭部MRI診斷數據進行統計分析。結果:研究組檢出斑塊457個,包括202個無癥狀斑塊與255個癥狀性斑塊;對照組檢出364個斑塊,包括314個癥狀斑塊與50個無癥狀斑塊,兩組比較差異有統計意義(P < 0.05) 。APS組檢出斑塊288個,其中179個無癥狀斑塊、109個癥狀性斑塊;非APS組檢出斑塊169,其中146個癥狀性斑塊、23個無癥狀斑塊,差異有統計意義(P < 0.05) 。穩定組共檢出斑塊149個,其中無癥狀斑塊51個、癥狀性斑塊98個;非穩定組共檢出斑塊139個,其中無癥狀斑塊128個、癥狀性斑塊11個,差異有統計意義(P < 0.05) 。結論:無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊可增加急性缺血性腦卒中患者后續腦血管缺血事件的發生風險,臨床通過高分辨MRI篩查無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊,對降低患者后續腦血管缺血事件發生率有積極意義。

關鍵詞:頸動脈;無癥狀斑塊;癥狀性斑塊;T1-高強度;腦血管缺血事件

腦血管病致死率較高,已經嚴重威脅人們的健康。研究認為,動脈粥樣硬化是其主要致病因子[1]。在未顯現典型癥狀前,早期主要表現為血管內膜脂質沉積增加,漸發展為血管內膜增厚、血管瘤,直至大量局部病灶產生[2]。因此,明確不穩定型頸動脈斑塊與缺血性腦血管病患者后續腦血管事件的關系,對增進患者獲益有積極作用。為進一步探討無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊對后續腦血管缺血事件的診斷價值,筆者對同期住院的188例缺血性腦卒中患者和150例非缺血性腦卒中患者的頸動脈B超及頭頸部MRI診斷數據予以分析,以其為提高頸動脈不穩定斑塊的識別率、提早預判或發現腦梗死,以降低患者死亡率提供診斷依據。現報道如下:

1 對象與方法

1.1 研究對象

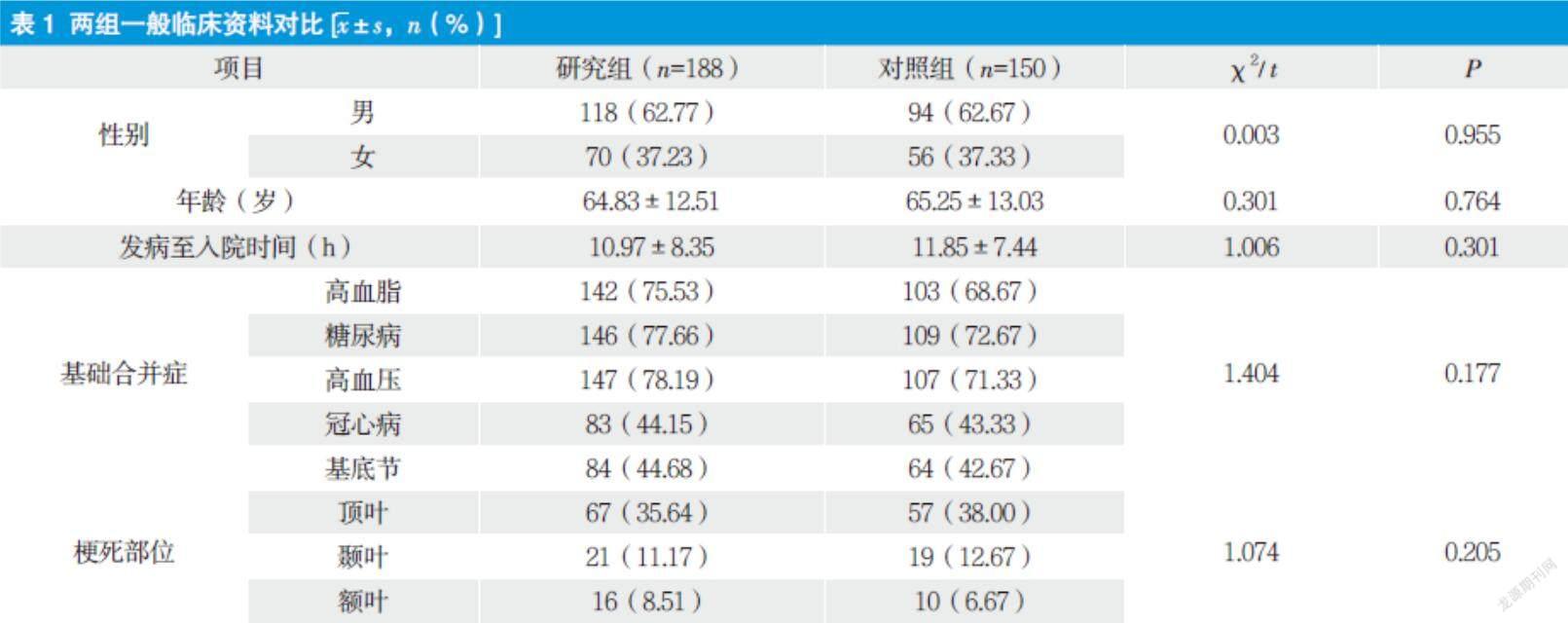

回顧性總結神經內科2017年6月1日~2020年10月31日收治的188例住院急性缺血性腦卒中(AIS) 患者為分析對象(研究組) ,以是否存在動脈粥樣硬化斑塊(ASP) 為依據將其分為ASP組(n = 136) 與非ASP組(n = 52) ,ASP組再依據斑塊穩定性細分為穩定組(n = 98) 和非穩定組(n = 38) ;另選取150例同期非缺血性腦卒中住院患者為對照組。本次研究符合倫理學審核要求并獲批準;患者或家屬對研究知情,簽署同意書。兩組年齡、性別以及其他臨床資料對比,差異無統計學意義(P > 0.05) ,具有可比性(見表 1) 。

納入標準:(1) 符合AIS的診斷標準[4];(2) 首次發病;(3) 腦梗死動脈至少存在一處狹窄。排除標準:(1) 心源性腦卒中(%);(2) 動脈炎等引發病灶。

1.2 方法

(1) 頸動脈B超診斷:采用多普勒超聲儀(飛利浦,IU22型) 檢測,設定頻率為5~12 MHz,對顱外段分支血管以及雙側頸部總動脈血管進行探查并測定顱外血管的內中膜厚度(intima-media thickness,IMT) ,同時測定斑塊位置、斑塊的性質以及狹窄情況等。其中當IMT > 1.2 mm時確定為ASP,依據超聲病理學進行分型,ASP又可以分為低回聲、內膜增厚扁平型、混合回聲以及強回聲斑塊,不穩定斑塊則包含混合回聲與低回聲斑塊,其余兩種為穩定斑塊。頸動脈狹窄計算 = (狹窄遠端正常直徑-最窄直徑) ÷狹窄遠端正常直徑×100 %。輕度狹窄:頸動脈管腔狹窄率 < 30 %(包括內膜增厚扁平斑塊) ;中度狹窄:30 %≤頸動脈管腔狹窄率 < 70 %;重度狹窄:頸動脈管腔狹窄率≥70 %。

(2) 頭部MRI檢測:采用超導核磁共振機(西門子Verio Dot 1.5 T) ,予以彌散加權以及常規橫軸位MRI掃描,設定MRI掃描參數,包括橫斷面自旋回波序列T1(TR = 190 ms,TE = 2.3 ms) 與T2加權圖像(TR = 3100 ms,TE = 90 ms) ,同時還包括液體抑制反轉恢復序列FLAIR圖像(TI = 2125.9 ms,TR = 6500 ms,TE = 85 ms) 。其中彌散加權像掃描需要應用單次激發式自旋回波—平面回波序列(TR = 4700 ms,TE = 94 ms,b值 = 0和1000 s/mm2) 。以上檢測均由影像科兩名經驗豐富的醫師予以評估,若二人結果不一致,則共同商議決定。彌散加權成像顯示高信號,符合血管分布及定位體征的病灶定義為責任梗死灶。FLAIR序列上雙側頸內動脈通常表現為流空效應,觀察橫截位片上雙側頸內動脈C4~C1段血管壁及腔內上有無新月形、環形、長條形高信號。

1.3 后續腦血管缺血事件分級標準[7]

采用AW Workstation 4.3工作站,將斑塊內置于圓形興趣區(region of interest,ROI) ,同時將臨近腦組織灰質區置于ROI,計算平均信號強化,以校正增強前后斑塊信號。校正信號強度 = ROI斑塊信號強度÷ROI灰質信號強度。斑塊強化率 = (增強前校正信號強度-增強后校正信號強度) ÷增強前校正信號強度×100 %。斑塊強化率 > 20 %為斑塊有強化。0級:斑塊強化率≤20 %;1級:信號強度高于正常管壁信號但低于垂體信號;2級:信號強度接近或類似垂體信號。

1.4 統計學處理

采用SPSS 22.0版本統計學軟件對文中資料進行分析,其中計數資料以n(%) 表示,采用χ2檢驗;計量資料以(x±s)表示,采用t檢驗;非正態資料使用MD(IQR) 表示,采用秩和檢驗。以P < 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

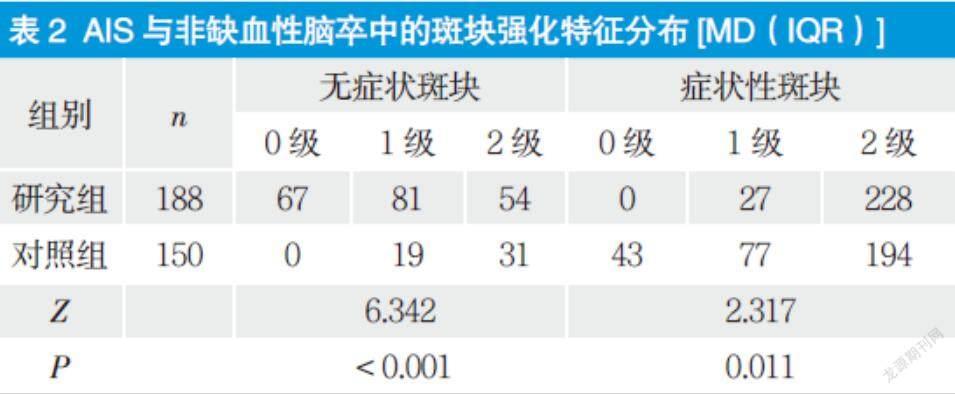

2.1 AIS與非缺血性腦卒中的斑塊強化特征分布差異

相比差異有統計意義(P < 0.05) ,具體見表2。

2.2 存在ASP與否的斑塊強化特征分布差異

相比差異有統計意義(P < 0.05) ,具體見表3。

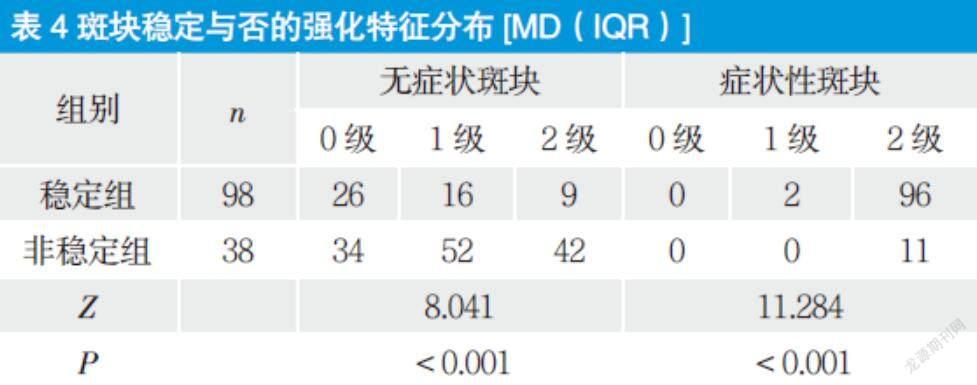

2.3 斑塊穩定與否的強化特征分布差異

相比差異有統計意義(P < 0.05) ,具體見表4.

3 討論

動脈粥樣硬化(atherosclerosis,AS) 是一種全身性疾病,是導致心腦血管疾病的主要原因。頸動脈粥樣硬化是腦血管缺血事件的重要高危因素[5]。AS的發病過程是一個受諸多因素共同影響的復雜過程。研究表明,動脈中鈣化結節與斑塊的穩定性有關,ASP的鈣化模式實際上影響了斑塊的穩定性,不穩定型斑塊因其存在細小的鈣化結節而與局部動脈血管的缺血性事件密切相關。

對隱源性腦卒中的研究發現,其頸動脈分叉處檢出較多不穩定的非狹窄斑塊。而陳蓓蕾等[12]指出,ASP的特征可以用于此類患者的危險分層,具有一定臨床診斷意義。本研究通過高分辨MRI,可以較為明確地判定無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊的性質特征,并證明其與急性缺血性腦卒中患者后續腦血管缺血事件存在較強相關性。本研究采用高分辨MRI的T1加權成像,血管壁因受到抑制而導致血流信號呈現黑色底信號,從而增加了圖像的對比度,因而更利于血管壁厚度及斑塊特征信息的測量。介于目前常規頸動脈B超對頸動脈不穩定斑塊診斷存在的不足,通過高分辨MRI掃描可以在較大程度上明確頸動脈T1-高強度斑塊性質與后續腦血管缺血事件發生風險之間的關系,從而提高了頸動脈不穩定斑塊的識別率,對提早預判或發現患者發生腦梗死以降低急性缺血性腦卒中患者的死亡率具有重要診斷意義。

綜上,無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊可增加急性缺血性腦卒中患者后續腦血管缺血事件的發生風險,臨床通過高分辨MRI篩查無癥狀頸動脈T1-高強度斑塊,對降低患者后續腦血管缺血事件發生率有積極意義。

參考文獻

[1]Amato M,Veglia F,de Faire U,et al.Carotid plaque-thickness and common carotid IMT show additive value in cardiovascular risk prediction and reclassification[J].Atherosclerosis,2017,263:412-419.

[2]崔雪花.頸動脈版塊MR高清成像與頸動脈超聲的對比研究[D].石家莊:河北醫科大學學報,2017.

[3]趙越,劉玉梅,華揚,等.頸動脈重度粥樣硬化性狹窄血管結構及血流動力學特征對臨床缺血癥狀的預測分析[J].中國腦血管病雜志,2020,17(6):285-290.

[4]丁希艷,李威,于學鵬,等.頸動脈狹窄斑塊性質與缺血性腦血管事件關系的研究[J].中風與神經疾病雜志,2017,34(5):432-435.

[5]陳蓓蕾,徐俊,葉靖,等.有癥狀頸動脈狹窄患 者頸動脈斑塊的穩定性:高分辨率磁共振成像研究[J].國際腦血管病雜志,2017,25(2):127-133.

[6]曹云太,鮑海華,張紅遷,等.高場磁共振和超聲檢查對于急性腦梗塞患者頸動脈斑塊的臨床診斷價值[J].世界復合醫學,2019,5(6):163-165.