擴招后高職院校新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)情特征分析與應(yīng)對

付達杰,唐 琳

(江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院,江西 九江 332000)

2019年3月,李克強總理在政府工作報告中指出“改革完善高職院校考試招生辦法,鼓勵更多應(yīng)屆高中畢業(yè)生和退役軍人、下崗職工、農(nóng)民工等報考,今年大規(guī)模擴招100萬人”,高職百萬擴招的號角正式吹響。2019年5月,教育部等六部門出臺《高職擴招專項工作實施方案》,正式確定高職擴招對象為高中生、中職生、退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民等群體,百萬擴招成為落實國家職教戰(zhàn)略的重大舉措,給高職教育帶來了前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。2020年5月,李克強總理在政府工作報告中再次提出“今明兩年高職擴招200萬”,宣告高職百萬擴招工作持續(xù)推進。擴招前,高職院校學(xué)生基本源于高中畢業(yè)生和少量三校生,二者學(xué)歷、年齡相當(dāng),設(shè)置統(tǒng)一的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),開展統(tǒng)一的規(guī)模化教學(xué)是一種合理選擇。擴招后,退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民等特定群體的加入,使得高職院校生源結(jié)構(gòu)、教學(xué)生態(tài)隨之改變。不同群體的學(xué)生,其學(xué)習(xí)情況往往呈現(xiàn)不同的群體特征。新型職業(yè)農(nóng)民是以農(nóng)業(yè)為職業(yè)、具有相應(yīng)的專業(yè)技能、收入主要來自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營并達到相當(dāng)水平的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)從業(yè)者。[1]培養(yǎng)合格的新型職業(yè)農(nóng)民,既是擴招背景下高職教育的重要使命,也是我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略需要。本研究旨在調(diào)查了解擴招后高職院校新型職業(yè)農(nóng)民這一特定群體的學(xué)情及其特征,從而為相應(yīng)的教學(xué)改革提供參考。

一、調(diào)查設(shè)計

1.調(diào)查方法

擴招促使高職院校生源結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化,不同群體學(xué)生的年齡、社會角色、職業(yè)經(jīng)歷、家庭狀況不盡相同,其學(xué)習(xí)動機、學(xué)習(xí)條件、學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)偏好也必然不同。新型職業(yè)農(nóng)民,作為特定群體學(xué)生,其學(xué)情特征與其成長環(huán)境密切相關(guān)。與下崗失業(yè)人員、退役軍人不同的是,新型職業(yè)農(nóng)民的農(nóng)民身份往往代表著學(xué)習(xí)的弱勢群體。在現(xiàn)實生活中,關(guān)于“學(xué)習(xí)”的討論幾乎很少涉及農(nóng)民。農(nóng)民受教育程度低、學(xué)習(xí)能力較差是一種較為普遍的認(rèn)知。“新型職業(yè)農(nóng)民”作為一類新的職業(yè)群體,是否契合這一“普遍的認(rèn)知”?這一問題,正是本研究的邏輯起點。2019年全國高職實際擴招116萬多人,這些學(xué)生已經(jīng)步入高職院校完成了一學(xué)年的學(xué)習(xí)。本研究以這些已入學(xué)的新型職業(yè)農(nóng)民為基本調(diào)查對象,采用問卷調(diào)查法,以問卷星建立調(diào)查問卷,具體分為基本情況調(diào)查與學(xué)習(xí)情況調(diào)查。基本情況調(diào)查針對人口學(xué)特征,主要涉及性別、年齡、生源地、婚姻、工作年限、崗位經(jīng)歷等6項問題;學(xué)習(xí)情況調(diào)查面向?qū)W習(xí)認(rèn)知與體驗,涉及學(xué)習(xí)動機、學(xué)習(xí)條件、學(xué)習(xí)能力、學(xué)習(xí)偏好等三個方面15項問題。所有問題皆是封閉式單選題,通過QQ、微信、郵件等多種途徑推送問卷鏈接或二維碼,進行在線調(diào)查,最終回收有效答卷272份。

2.基本情況調(diào)查及其人口學(xué)特征分析

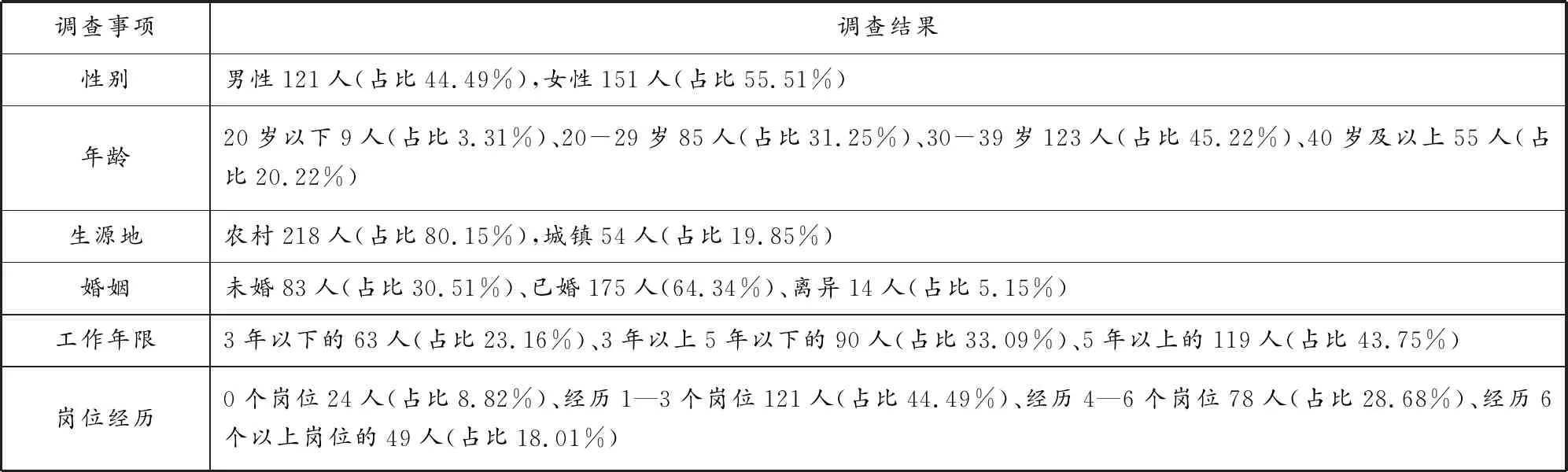

基本情況調(diào)查結(jié)果如表1所示。高職院校新型職業(yè)農(nóng)民生源呈現(xiàn)一定的人口學(xué)分布特征,即主要是30—39歲、工作年限5年以上,經(jīng)歷過1—3個崗位的已婚農(nóng)村青壯年。其中,女性多于男性,這與農(nóng)村男多女少的實際情況不符,可能的原因是農(nóng)村女性總體受教育程度不如男性,接受高等教育人數(shù)少于男性,使得其教育需求較之于男性更為強烈。

表1基本情況調(diào)查

二、高職院校新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)情及其特征分析

1.學(xué)習(xí)動機及其特征分析

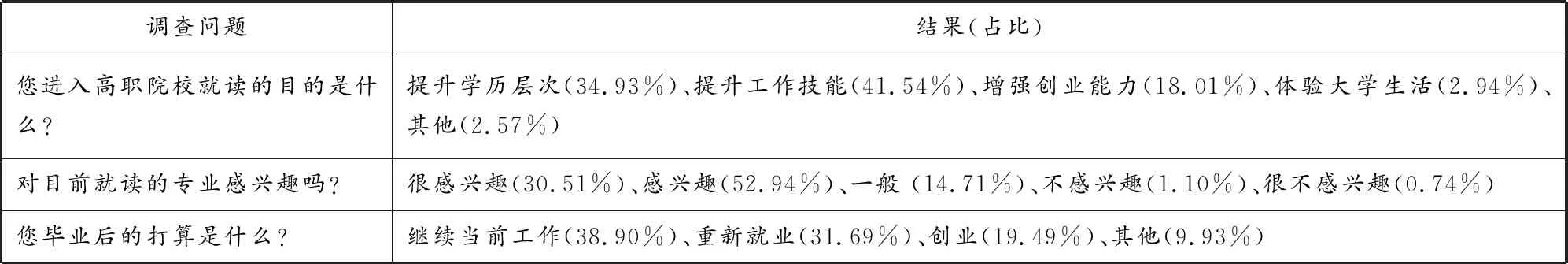

對于學(xué)習(xí)動機,主要從入學(xué)目的、專業(yè)興趣、畢業(yè)打算等方面調(diào)查,結(jié)果如表2所示。不難發(fā)現(xiàn),新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體學(xué)習(xí)動機具有兩個明顯特征:一是兼具技能、學(xué)歷需求。在注重工作技能提升的同時,也關(guān)注學(xué)歷的提升。而對于體驗大學(xué)生活等感性需求,則關(guān)注不多。高職院校作為我國高等教育的重要組成部分,能夠提供學(xué)歷是其與社會培訓(xùn)機構(gòu)、技工院校的重要區(qū)別。對于大多數(shù)新型職業(yè)農(nóng)民來說,進入高職院校學(xué)習(xí),是其獲得高等學(xué)歷的重要途徑。學(xué)歷需求在很大程度上可視為一種“未曾上大學(xué)”的教育補償心理。二是源自工作驅(qū)動。對于就讀專業(yè)“很感興趣”和“感興趣”的超過八成,就讀目的為“提升工作技能”的超過四成,畢業(yè)后“繼續(xù)當(dāng)前工作”的近四成。這表明他們大多基于已有的工作崗位選擇進入高職院校學(xué)習(xí),以提升自身的工作勝任能力為學(xué)習(xí)目的。此外,無論是就讀目的還是畢業(yè)打算,創(chuàng)業(yè)占比近兩成,表明創(chuàng)業(yè)是新型職業(yè)農(nóng)民的重要關(guān)注點。

表2學(xué)習(xí)動機調(diào)查

2.學(xué)習(xí)條件及其特征分析

學(xué)習(xí)條件的好壞在一定程度上影響其投入學(xué)習(xí)的時間和精力等因素的多少,進而影響學(xué)習(xí)效能。一般來講,好的學(xué)習(xí)條件有利于提升學(xué)習(xí)效能。新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體的學(xué)習(xí)條件如何,我們從工作現(xiàn)狀、經(jīng)濟狀況、學(xué)習(xí)時間、住校情況等四個維度進行調(diào)查,如表3所示。結(jié)果表明,新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體學(xué)習(xí)條件總體來看不理想,具體表現(xiàn)在兩個方面:一是工作羈絆,時間不足。近七成邊工作邊學(xué)習(xí),與之對應(yīng)的是近七成認(rèn)為學(xué)習(xí)時間不充裕。顯然這些學(xué)生的學(xué)習(xí)存在一定的工作羈絆,時間、精力有限,加之大多不住校,無法全身心投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中。二是學(xué)習(xí)成本高、經(jīng)濟壓力大。九成多的生源家庭經(jīng)濟條件處于一般及以下水平,從其人口特征分析可知,大部分學(xué)生為已婚青壯年,是家庭重要經(jīng)濟來源。學(xué)習(xí)必然減少工作投入,導(dǎo)致收入減少,加之學(xué)費以及相關(guān)學(xué)習(xí)支出,學(xué)習(xí)成本相對較高,經(jīng)濟壓力相對較大。需強調(diào)的是,學(xué)習(xí)條件涉及面較廣,但本調(diào)查中學(xué)習(xí)條件僅考量學(xué)生自身的條件,而不涉及諸如學(xué)校的師資、住宿等外部條件。

表3學(xué)習(xí)條件調(diào)查

3.學(xué)習(xí)能力及其特征分析

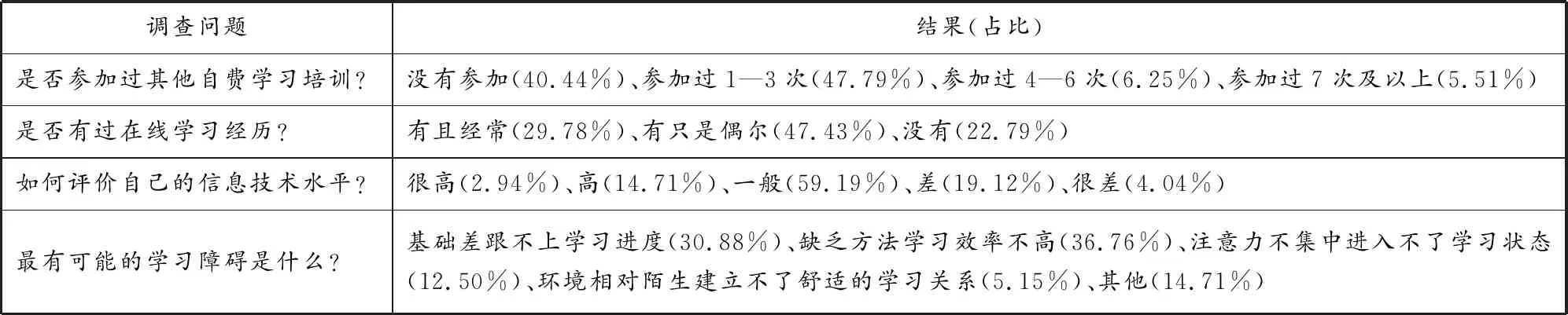

學(xué)習(xí)能力并非一個可以精準(zhǔn)度量的概念。在實際教學(xué)過程中,一般以學(xué)生的學(xué)習(xí)成績來評估其學(xué)習(xí)能力。本研究所指學(xué)習(xí)能力,主要從學(xué)習(xí)能動性、學(xué)習(xí)技能兩個維度考察。其中,學(xué)習(xí)能動性主要通過學(xué)習(xí)經(jīng)歷來評估,學(xué)習(xí)經(jīng)歷包括線下學(xué)習(xí)培訓(xùn)和線上學(xué)習(xí)經(jīng)歷,它在一定程度上體現(xiàn)了知識技能和經(jīng)驗的積累。學(xué)習(xí)經(jīng)歷越多,表明其學(xué)習(xí)自主性越強,知識技能和經(jīng)驗積累越多,對未來的學(xué)習(xí)適應(yīng)性越好。學(xué)習(xí)技能則具化為信息技術(shù)水平和學(xué)習(xí)障礙兩項指標(biāo)。信息技術(shù)水平越高,相對來講,其獲得知識資源效率越高,其學(xué)習(xí)能力越強。誠然,在實際調(diào)查中無法進行信息技術(shù)水平測評,主要以調(diào)查對象的自我認(rèn)知作為依據(jù)。學(xué)習(xí)障礙越多,相對來講,學(xué)習(xí)能力越弱。具體調(diào)查結(jié)果如表4所示。從中可以發(fā)現(xiàn),新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體,學(xué)習(xí)能力呈現(xiàn)兩大特點:一是學(xué)習(xí)能動性高,積極主動。參加過其他自費學(xué)習(xí)培訓(xùn)的超過有六成,沒有參加過的僅占四成,近八成有過在線學(xué)習(xí)經(jīng)歷,表明其學(xué)習(xí)具有主動性。二是學(xué)習(xí)技能總體不足,障礙較多。超過八成認(rèn)為自己的信息技術(shù)水平在一般及以下,近七成認(rèn)為自己的學(xué)習(xí)障礙是基礎(chǔ)差和缺乏方法。

表4學(xué)習(xí)能力調(diào)查

4.學(xué)習(xí)偏好及其特征分析

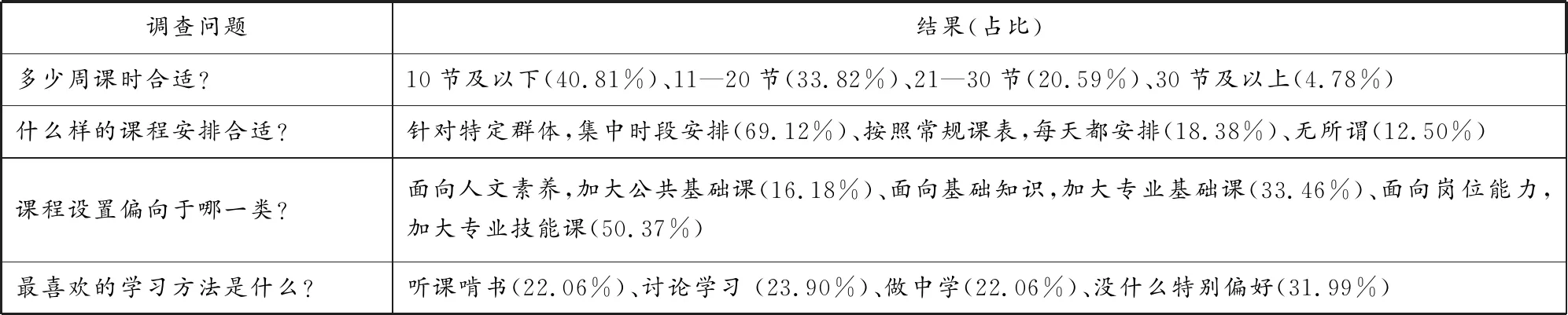

本研究中學(xué)習(xí)偏好系指學(xué)生對未來課程教學(xué)的選擇偏好。主要涉及課時、課程安排(課表)、課程設(shè)置、學(xué)習(xí)方法等。課時的多少在一定程度上體現(xiàn)了學(xué)校提供的學(xué)習(xí)內(nèi)容總量,一般來講,課時越多,提供給學(xué)生學(xué)習(xí)的內(nèi)容越多。課程安排則主要涉及課程的集中程度,是分散安排還是集中安排。課程設(shè)置主要指不同類型課程在總課時中的比重。調(diào)查結(jié)果如表5所示。從表中不難推斷,新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體總體上偏向于少量課時(周課時10節(jié)以下)和集中時段安排課程。可能的原因是學(xué)習(xí)期間依舊有大部分學(xué)生在工作,工作對學(xué)習(xí)時間的擠占效應(yīng)明顯。對于課程設(shè)置,大部分學(xué)生偏好于專業(yè)技能課,這實際上也印證了前述工作驅(qū)動的學(xué)習(xí)動機特征。在學(xué)習(xí)方法方面,選擇“沒什么特別的方法偏好”的學(xué)生(三成多)最多。實際上,方法偏好反映的往往是其以往的學(xué)習(xí)習(xí)慣,聽課啃書是中小學(xué)最廣泛的方法,討論學(xué)習(xí)相對來講是較為輕松的學(xué)習(xí),“在做中學(xué)”則是職業(yè)教育最核心的方法。沒什么特別偏好,本質(zhì)上是對學(xué)習(xí)方法的認(rèn)識模糊,或者說沒有自己賴以信任的學(xué)習(xí)方法,正好回應(yīng)了學(xué)習(xí)能力中關(guān)于學(xué)習(xí)障礙的調(diào)查問題:“缺乏學(xué)習(xí)方法學(xué)習(xí)效率不高”。因此,新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體偏好于少量課時、集中安排、聚焦專業(yè)技能課的學(xué)習(xí),而對學(xué)習(xí)方法無特別偏好。

三、應(yīng)對策略

1.立足工學(xué)交替,推進校村合作

作為高職擴招的重要對象,新型職業(yè)農(nóng)民的學(xué)習(xí)成效必將成為高職院校教育教學(xué)質(zhì)量的重要衡量指標(biāo)。新型職業(yè)農(nóng)民絕大多數(shù)生于農(nóng)村、長于農(nóng)村,且長期服務(wù)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。他們大多需兼顧工作,

表5學(xué)習(xí)偏好調(diào)查

邊工作邊學(xué)習(xí)是其最大的學(xué)情。亟須建立健全面向新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體的半工半讀機制,同時參照校企合作,出臺相應(yīng)政策,鼓勵、推進校村合作。一方面,聚焦“三農(nóng)”發(fā)展,面向?qū)I(yè)教學(xué),將“三農(nóng)”服務(wù)注入專業(yè)建設(shè)和課程教學(xué)之中。無論何種專業(yè),若其相應(yīng)的知識技能能夠與學(xué)生的實際工作經(jīng)歷結(jié)合起來,那么,必然能夠大大提升其學(xué)習(xí)有效性。另一方面,立足社會服務(wù),面向產(chǎn)業(yè)升級,鼓勵師生下鄉(xiāng)開展技術(shù)研發(fā)與咨詢服務(wù),同時以農(nóng)村各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地為載體,建立相應(yīng)的實訓(xùn)實習(xí)基地,使得專業(yè)教學(xué)能夠轉(zhuǎn)化為實際應(yīng)用。落實到操作層面,關(guān)鍵是要確立有效的校村合作主體。由于新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體往往是農(nóng)民中的先進分子和骨干力量,其進入高職院校就讀,不僅促進自身的個體發(fā)展,還將有利于生源地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一種可行的合作途徑是由學(xué)校與鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村委為合作主體,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)為依托,打造校村工學(xué)共同體。共同體主要包括教師、學(xué)生、村委干部、產(chǎn)業(yè)帶頭人等,進而形成基于共同體的協(xié)作工作與學(xué)習(xí)群體。當(dāng)然,半工半讀的前提是新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體達到一定數(shù)量、能夠獨立成班,在此基礎(chǔ)上形成特定的、統(tǒng)一的人才培養(yǎng)方案和教學(xué)計劃。

2.重構(gòu)課程體系,實施精準(zhǔn)教學(xué)

新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)生群體學(xué)習(xí)動機、學(xué)習(xí)條件、學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)偏好有其獨特性,變革相應(yīng)課程體系與教學(xué)模式是必然之舉。課程體系變革方面,主要是對教學(xué)資源的優(yōu)化配置。一是課程課時優(yōu)化配置,在保持總課時不變的情況下,縮減校內(nèi)教學(xué)課時,增加校外實訓(xùn)實習(xí)課時。二是課程內(nèi)容優(yōu)化配置,推進公共基礎(chǔ)課與專業(yè)課的融合力度,增加專業(yè)課課時占比,將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育、思政教育、勞動教育等融入到專業(yè)技能課程中,形成課程思政、課程創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、課程勞動模式。三是課程資源優(yōu)化配置,調(diào)整課程標(biāo)準(zhǔn),組建專門的教學(xué)團隊,開發(fā)針對新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)情特征的教材與數(shù)字化教學(xué)資源。教學(xué)模式變革方面,重點在學(xué)情信息的精準(zhǔn)把控與應(yīng)用。一是采集全過程的學(xué)情大數(shù)據(jù)。充分發(fā)揮新一代信息技術(shù)優(yōu)勢,整合各類教育系統(tǒng),收集從招生到畢業(yè)的全過程學(xué)情大數(shù)據(jù)。二是建立基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)教學(xué)模式,實時監(jiān)控學(xué)生的學(xué)習(xí)軌跡數(shù)據(jù),在此基礎(chǔ)上,對其未來學(xué)習(xí)發(fā)展做出科學(xué)預(yù)測與評估,生成學(xué)情報告。三是進行持續(xù)的調(diào)整改進。針對學(xué)情報告中呈現(xiàn)的問題,調(diào)整相應(yīng)的人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)或教學(xué)方法手段,以形成持續(xù)優(yōu)化、適應(yīng)新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)情特征的精準(zhǔn)教學(xué)發(fā)展路徑。需強調(diào)的是,無論是課程體系變革還是教學(xué)模式變革,教師是最關(guān)鍵的變革要素,變革往往意味著投入較長的時間和較多的精力,且變革效果往往具有不確定性,要使教師突破以往的習(xí)慣,投入到新的變革之中,必須有相應(yīng)的配套激勵措施。

3.健全職業(yè)資格體系,夯實職業(yè)生涯發(fā)展基礎(chǔ)

新型職業(yè)農(nóng)民具有職業(yè)性。他們不再依靠務(wù)農(nóng)種地維持生計,而是直接參與市場競爭,與經(jīng)營銷售者進行對話的職業(yè)人,[2]既是學(xué)生,也是職業(yè)人,與普通生源學(xué)業(yè)目標(biāo)自然存在差異性。作為高職院校,在教學(xué)過程中,既要滿足其作為學(xué)生的求學(xué)需求,也要滿足其作為職業(yè)人的發(fā)展需求。為此,筆者認(rèn)為,應(yīng)在一般的知識技能的教學(xué)視野下,開發(fā)建立適應(yīng)新型職業(yè)農(nóng)民學(xué)習(xí)特征與職業(yè)特征的職業(yè)資格體系,并以此對其開展職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃教育。具體可以從三個方面入手:一是針對新型職業(yè)農(nóng)民職業(yè)特征,建立相應(yīng)的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。新型職業(yè)農(nóng)民作為一種職業(yè),理應(yīng)有“門檻”,[3]并具有相應(yīng)的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如醫(yī)生、教師、軍人、工程人員、農(nóng)技人員等,往往具有涉及工作崗位能力的準(zhǔn)入機制和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,且可以依據(jù)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。目前,關(guān)于新型職業(yè)農(nóng)民,實際上只有模糊的概念界定,缺乏職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),使其職業(yè)發(fā)展沒有對應(yīng)的參考系。當(dāng)務(wù)之急是盡快建立、完善相應(yīng)的準(zhǔn)入機制和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。二是對接“1+X”證書,建立“1+X+1”新型職業(yè)農(nóng)民資格體系。在學(xué)歷證書和專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的職業(yè)技能等級證書基礎(chǔ)上,以職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為參考,充分考量新型職業(yè)農(nóng)民職業(yè)人特征,開展新型職業(yè)農(nóng)民資格等級認(rèn)證或?qū)I(yè)技術(shù)資格評審,形成畢業(yè)證書+專業(yè)職業(yè)技能等級證書+新型職業(yè)農(nóng)民職業(yè)資格證書的多維資格證書體系。三是對接在校學(xué)習(xí)與未來繼續(xù)教育,開展基于全生命周期的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃。建立、完善學(xué)生畢業(yè)學(xué)情檔案,在此基礎(chǔ)上,針對性地制定未來繼續(xù)教育規(guī)劃,面向?qū)I(yè),形成相應(yīng)的教育教學(xué)實施方案;面向?qū)W生,形成相應(yīng)的學(xué)業(yè)發(fā)展建議報告。

四、結(jié)束語

人才是制約鄉(xiāng)村社會發(fā)展的瓶頸。[4]新型職業(yè)農(nóng)民培育是突破這一瓶頸的關(guān)鍵舉措。隨著新一輪擴招工作的持續(xù)推進,新型職業(yè)農(nóng)民群體在高職院校中的生源占比將不斷擴大,其成長與發(fā)展不僅是衡量擴招后高職教育教學(xué)改革成效的重要標(biāo)準(zhǔn),也是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、保障農(nóng)村人才隊伍建設(shè)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的重要支撐。作為特定群體,其教育教學(xué)必須立足于其特定的學(xué)情。值得一提的是,高職教育具有職業(yè)教育的類型教育特征和作為專科層次的高等教育屬性,使得高職院校較之于一般的新型職業(yè)農(nóng)民培育機構(gòu)具有獨特的優(yōu)勢,即高職院校在新型職業(yè)農(nóng)民培育中,不僅是培養(yǎng)技能,同時也是學(xué)歷教育,這對于新型職業(yè)農(nóng)民這一職業(yè)的認(rèn)可與發(fā)展具有重要意義。