商洛非物質文化遺產開發與生態文化旅游融合發展研究

王欣欣,王 怡,郭 萌

(商洛學院經濟管理學院,陜西 商洛 726000)

商洛非物質文化遺產價值獨特,具有較高的歷史、科學、文化價值,但開發起步晚,發展并不充分,除商洛花鼓等少數幾個國家級名錄外,大多數非物質文化遺產并未被重視開發。而隨著商洛旅游業的快速發展,尤其是構成商洛旅游主體部分的生態文化旅游業,發展勢頭強勁,內容更新和產業整合已成為商洛生態文化旅游業發展的重要組成部分。因此,合理進行優勢互補、資源互動,實現商洛非物質文化遺產資源活態傳承,同時促進旅游業創新發展,具有重要的經濟和文化價值。

1 國內外相關研究綜述

1.1 國外相關研究現狀

國外相關研究起步較早,獲得了良好的研究成果,縱觀近幾十年的相關研究,研究方向主要是在非物質文化遺產的概念、價值、保護傳承和旅游開發研究等方面。

關于概念研究,很多學者詳細論述了非物質文化遺產的內涵,逐步豐富其理論研究。關于價值研究,Yoshida[1]認為非遺價值是需要通過載體來呈現的,有效提高非遺價值,可以更好地開發旅游資源。關于保護傳承,Deacon[2]提出了非物質文化遺產保護和開發必須有一個全面而完整的管理計劃,認為必須對非物質文化遺產進行合理系統的保護。關于旅游開發,González[3]研究了西班牙的非物質文化遺產弗拉曼柯舞,認為旅游開發可以更好地保護其個性和價值。

國外對非物質文化遺產及旅游開發的相關研究大多都肯定了非物質文化遺產的價值及保護傳承的重要性,為旅游以及非物質文化遺產的發展提供了參考。

1.2 國內相關研究現狀

近年來,國內相關研究理論越來越豐富。大多數學者研究的焦點主要集中在非物質文化遺產的保護與傳承、價值、保護性開發和旅游融合開發等方面。

關于保護與傳承,王韜[4]提出非物質文化遺產的傳承不僅是靜態的,還應該是動態的,在傳承過程中不能失去生命力,并為此提出了相應的對策;劉怡汝[5]分析了民間音樂類非物質文化遺產的現狀和問題,并研究了其保護和傳承的路徑。關于價值研究,肖剛等[6]提出應該對非物質文化遺產進行合理的旅游開發以實現其獨特的價值;朱運海等[7]指出襄陽非物質文化遺產的旅游價值,做好合理的開發利用能夠更好地實現其資源價值。關于保護性開發,聶天洋[8]對宣城非物質文化遺產保護與旅游開發進行研究,并提出了4 種旅游開發模式;董文力等[9]認為對非物質文化遺產的旅游開發不能失去其原真性,并針對非物質文化遺產與旅游開發提出了相應的對策和建議;高壽華[10]提出非物質文化遺產與旅游的協同發展可以促進非物質文化遺產的可持續性開發,但同時也存在一定的問題,并對此提出了相應的建議。關于旅游融合開發,于再君等[11]認為應該將福建長汀地方特色的非物質文化遺產和旅游相結合,從而促進當地文化旅游的發展;鄧廣山[12]研究了渝東南地區民俗生態旅游與非物質文化遺產傳承利用之間的關系和路徑,并提出二者協同發展的對策建議。

1.3 研究評述

國內外近年來相關研究內容越來越全面,不只局限于基礎理論的研究,還廣泛涉及遺產地旅游的本質、價值、會帶來的影響以及整個旅游的開發系統。目前,已有學者在非物質文化遺產和生態文化旅游的融合發展方面進行了研究,但是針對商洛市的相關研究較少。基于此,本研究對商洛非物質文化遺產的開發和生態文化旅游的融合發展進行研究,探討二者之間的相互關系和發展對策。

2 研究方法

本研究基于商洛非物質文化遺產開發和生態文化旅游業的發展現狀,從商洛非物質文化遺產開發與生態文化旅游融合發展的條件、當前的開發現狀、存在的問題以及進一步開發的建議等方面設置相關問題展開問卷調查,通過具體數據的統計分析,論證商洛非特質文化遺產開發與生態文化旅游融合發展的可行性,并基于受訪者回答的問題以及相關建議提出促進商洛非物質文化遺產開發和生態文化旅游融合發展的具體舉措。調查共發放問卷208 份,回收有效問卷183 份,問卷回收有效率達87.98%,其中大專以上學歷答卷者171 人,占問卷總數的93.44%。

3 商洛非物質文化遺產開發與生態文化旅游產業融合發展的條件

3.1 非物質文化遺產對生態文化旅游的作用

3.1.1 豐富了生態文化旅游資源 根據調查問卷統計生態文化旅游吸引人的各種條件占比可知(圖1),71.08%以上的受訪者認為生態文化旅游吸引人最多的是豐富的旅游資源和鮮明的文化內涵。因此,商洛市應對非物質文化遺產資源進行開發利用,使其更好地融入生態文化旅游業,讓游客感受商洛市特色的非物質文化遺產精華,體驗商洛市地方特色文化內涵。

3.1.2 提高了生態文化旅游形象 非物質文化遺產代表地方特色文化形象,文化地位相對較高。商洛市在塑造地方旅游形象、進行旅游宣傳、打造旅游品牌的同時,將非物質文化遺產資源與生態文化旅游有機結合,提高了當地生態文化旅游形象。

3.1.3 提升了生態文化旅游產品層次 商洛市生態文化旅游業的發展應注重吸引和刺激消費。非物質文化遺產地位獨特,其惟一性、不可替代性是文化旅游的核心競爭力,是吸引游客的重要因素,在一定程度上提升了旅游地的文化產品層次。

3.2 生態文化旅游對非物質文化遺產的影響

3.2.1 提供了生存發展空間 目前,商洛非物質文化遺產開發還不到位,而生態文化旅游作為非物質文化遺產傳承和利用的載體,不再是單純停留在呼吁傳承的層面或者死板的形式性保護,更多地是以活態傳承的方式使其在現代社會生存下來。生態文化旅游為商洛非物質文化遺產的開發利用提供了從資金支持到文化傳承的生存和發展空間。

3.2.2 提供了資金支持 在進行非物質文化遺產旅游開發過程中,挖掘其獨特的文化內涵,將非物質文化遺產和生態文化旅游更好地結合起來,實現非物質文化遺產的價值,滿足游客的文化需求,并取得一定的市場經濟效益。一方面為商洛非物質文化遺產的開發提供了一定的資金支持,另一方面為非物質文化遺產傳承提供了載體。

3.2.3 培育了更多受眾 非物質文化遺產作為一種特色鮮明的文化資源,對其進行可持續性的旅游開發,激發其生命力,使其以活態的方式在現代社會生存發展,貼近民眾,貼近生活,讓更多民眾欣賞并喜歡,提高人們的保護意識。

3.2.4 調動了相關人員的積極性 非物質文化遺產資源價值的獨特性、不可再生性為商洛生態文化旅游的發展帶來了巨大的社會效應和品牌效應。商洛市政府及各級文化部門為了商洛文化旅游產業的發展,會自覺擔負起商洛非物質文化遺產的保護傳承工作,以此調動相關人員的積極性。

4 商洛非物質文化遺產開發與生態文化旅游產業現狀

4.1 商洛非物質文化遺產開發現狀和存在的問題

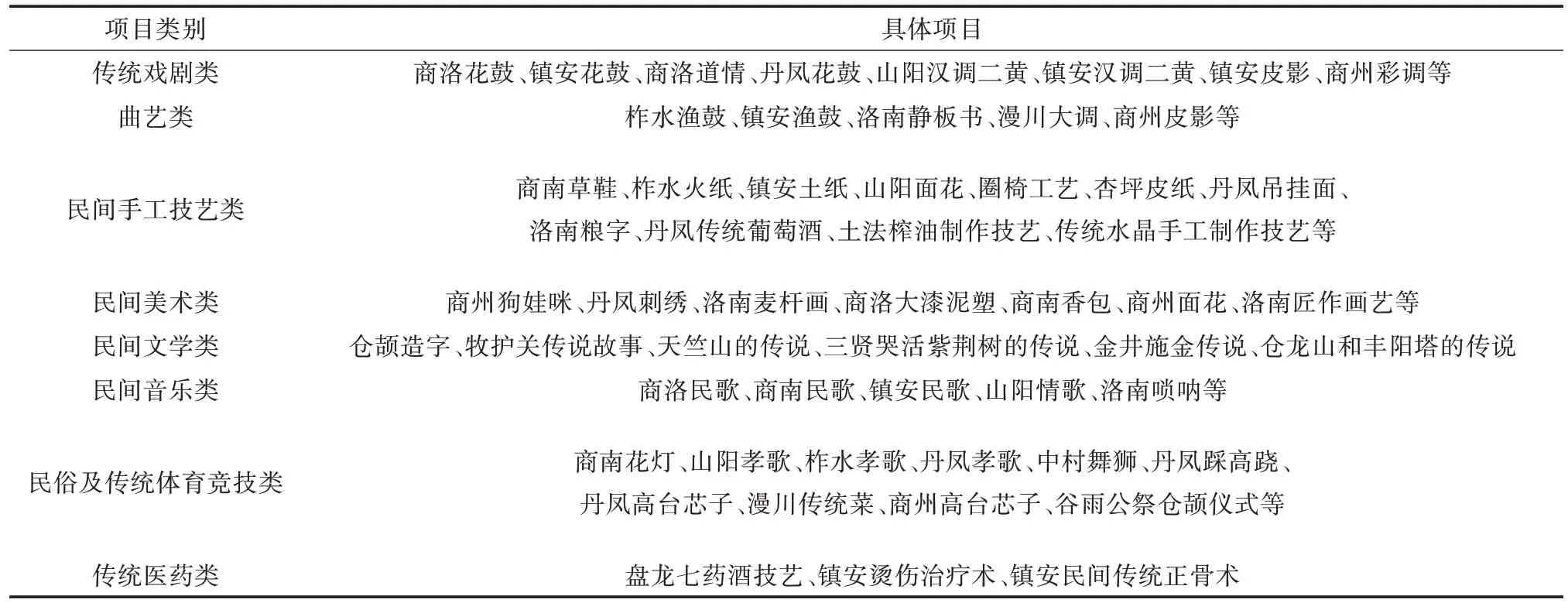

4.1.1 商洛非物質文化遺產開發現狀 目前,商洛市擁有商洛花鼓、洛南靜板書、商洛道情、倉頡傳說4 項國家級非物質文化遺產名錄,鎮安花鼓、柞水漁鼓、倉頡造字傳說、商洛道情戲等32 項省級名錄,商州狗娃咪、商州皮影、中村舞獅等148 項市級名錄。商洛非物質文化遺產類別豐富,形式多樣,廣泛分布在商洛市各縣區(表1)。

表1 商洛非物質文化遺產項目類別匯總

近年來,在保護和開發非物質文化遺產方面,商洛市成立了專門的機構對非物質文化遺產進行審查和申報,在各縣區設立文化部門,負責非物質文化遺產相關工作。王思懷等[13]撰寫的《商洛非物質文化遺產研究》對商洛市各縣區的非物質文化遺產進行了相關介紹,知識體系豐富,為相關研究學者提供了一定的借鑒,也為政府及企業對商洛非物質文化遺產的保護和開發提供了依據。

此外,商洛市政府及各級文化部門通過設立傳承部門、舉辦非物質文化遺產展演活動并以全域旅游為契機與旅游互動結合等措施,促進商洛文化旅游的發展。同時建立“商洛印象”文化旅游產業項目,成為陜西省頂級文化休閑度假地、省級非物質文化遺產保護示范基地以及商洛市文化創意產業示范基地。此外,還投資建設商洛文化藝術中心以及商洛劇院等,依靠一批重大文化產業項目的建設實施,對商洛市未來文化旅游產業發展起到重要的帶動、輻射作用。

4.1.2 商洛非物質文化遺產開發存在的問題 雖然在政府帶動以及社會各界的多方支持下,商洛非物質文化遺產開發取得了一定成果,但還存在開發深度不夠、形式單一、缺乏系統的規劃和資源整合、缺乏平臺、缺少專業人才等諸多問題。

1)開發深度不夠,形式單一。目前商洛市只重點開發了一小部分知名度高的非物質文化遺產,并且停留在節慶旅游、博物館展示上,而忽略了瀕臨失傳的蘊含深厚文化底蘊的非物質文化遺產開發,內涵挖掘不夠深入,過于單一。

2)缺乏系統的規劃和資源整合。目前商洛市已經公布了3 批非物質文化遺產,卻沒有對其進行系統的規劃和建設,在旅游規劃、開發建設方面比較零散,仍處于起步階段。因此,將非物質文化遺產與生態文化旅游相結合,進行系統的規劃和開發,制定綜合發展策略,是商洛市文化旅游發展的重要內容。

3)缺乏平臺。商洛非物質文化遺產的開發缺少強有力的載體,單體開發,資金支持力度不足,需依靠生態文化旅游作為載體,保證非物質文化遺產的傳承利用。

4)缺少優秀的文化管理專業人才。綜合型人才缺失也是商洛非物質文化遺產開發不夠的原因之一。目前,商洛非物質文化遺產的傳承開發只是簡單的為其確立傳承人,缺少優秀的文化專業人才,并且當地高校也沒有專門為其設立專業,因此在這方面也缺乏一定的人才儲備。

4.2 商洛市生態文化旅游產業現狀和存在的問題

4.2.1 商洛市生態文化旅游產業現狀 商洛市有著豐富的生態文化旅游資源,在開發過程中,以生態資源為優勢,融入文化內涵,提高特色文化旅游品牌知名度。同時,商洛市精心打造了一大批知名度較高的精品文化旅游景區,推出了丹江、鎮安—柞水、商州—山陽等特色旅游線路。此外,商洛市還建設了文化旅游圈,打造商洛區域精品旅游環線,以加強商洛市生態文化旅游全方位發展,凸顯商洛生態文化旅游的魅力。

在2019 年春節黃金周期間,商洛市精心舉辦了節慶旅游系列活動,游景區、逛古鎮、賞鄉村、品年俗等,旅游人次突破了300 萬,實現旅游收入17.62 億元。精心打造的高A 級景區、特色文化小鎮以及精品旅游線路吸引了大批游客,為商洛市旅游增長了人氣,同時使其生態文化旅游品牌得到了大力宣傳。

作為西安的后花園,商洛市擁有多方資源優勢,在全域旅游的大背景下,商洛市大力發展旅游業,通過多方合作,發揮自身優勢,建立重點項目,開發旅游產品,致力于打造全省旅游產業新高地。并已成功舉辦9 屆中國秦嶺生態文化旅游節,展示了商洛市文旅融合發展的特色與魅力。此外,還舉辦了群眾藝術節、文化產業博覽會等大型文化活動,提高商洛文化軟實力,推動商洛文化旅游協同發展。

4.2.2 商洛市生態文化旅游產業存在的問題 商洛市生態文化旅游產業存在旅游形式單一、價值獨特性低、旅游資源相似度高、泛同質化、旅游品牌知名度低、缺乏營銷宣傳等諸多問題。

1)旅游形式單一,價值獨特性低。商洛市生態文化旅游形式以游覽觀光為主,形式單一,缺少游客參與性和體驗感。金絲峽景區、牛背梁國家森林公園等雖然知名度相對較高,但在對其進行旅游開發的過程中,缺少對自身旅游特色資源的挖掘,僅依照大眾旅游形式對其進行簡單開發,價值獨特性較低。

2)旅游資源相似度高,泛同質化。牛背梁、天竺山和木王山等國家森林公園位于商洛市各縣區,地域不同但資源類別相同,大部分都是自然森林或人造森林景觀,相似度較高,缺少對當地旅游特色文化內涵的深度開發,難以滿足游客的差異化需求。

3)旅游品牌知名度低,缺乏營銷宣傳。商洛市生態文化旅游景區較多,除金絲峽景區、牛背梁國家森林公園等景區知名度較高外,其他景區如丹鳳縣鳳冠山風景區知名度較低。商洛市旅游資源分布廣泛,密度較低,缺乏系統的管理,品牌凝聚力不夠,且缺乏較好的營銷宣傳。

5 商洛非物質文化遺產開發與生態文化旅游融合發展的對策

5.1 建立文化生態博物館

商州民間陶藝東龍山“狗娃咪”這一老技藝后繼無人,保護迫在眉睫。在旅游景區建立文化生態博物館,將瀕臨滅絕的非物質文化遺產進行展示,發揮其獨特價值,并作為參觀、展覽、旅游、交流、科研、教學的基地。同時還可以開展各種相關的活動,使游客在進行觀光游的同時又能感受到濃厚的文化氛圍,真正在精神層面滿足了游客的需求。

5.2 打造“非遺+生態文化”為主題的旅游項目

對“非遺+生態文化”旅游主題線路選擇意向進行問卷調查,結果顯示(圖2),90.36%的受訪者愿意選擇“非遺+生態文化”為主題的旅游項目。游客可以對以下旅游項目進行選擇:了解當地非物質文化遺產;游覽當地生態文化旅游景區;觀看并參與手工藝品的制作,如狗娃咪、香包等;購買非遺旅游紀念品;觀看非遺戲曲表演;品嘗非遺美食,如丹鳳吊掛面、丹鳳傳統葡萄酒、商州燴菜、山陽面花、孝義柿餅等。因此,可以將觀光和文化體驗相結合,打造“非遺+生態文化”旅游品牌,實現地方文化的宣傳和推動經濟發展的雙贏。

5.3 建立商洛花鼓旅游生態園區

對商洛市各類型非物質文化遺產資源與生態文化旅游可融合度進行問卷調查,結果顯示(圖3),68.67%的受訪者認為傳統戲劇類的非物質文化遺產與生態文化旅游的融合度更高。而屬于傳統戲劇類的商洛花鼓在商洛非遺中知名度比較高,具有很強的觀賞性。因此,可以建立商洛花鼓旅游生態園區,組織專門的演出人員,成立文藝演出隊,將商洛花鼓曲藝在旅游景點進行演出,展示當地文化藝術,增強文化內涵。

5.4 開展文化實景演出

對商洛非物質文化遺產與生態文化旅游融合發展中游客喜歡的旅游形式進行問卷調查,結果顯示(圖4),65.06%的受訪者喜歡真人表演、舞臺情景劇的文化旅游形式。因此,可以利用商洛的牧護關傳說、天竺山傳說等民間文學類傳說故事,聘請文化大師,以流傳的故事和民間習俗為線索創作劇本,以牧護關自然風光、天竺山為天然背景,運用多媒體聲光與舞臺技術將非物質文化遺產融入實景主題劇場,開發大型山水實景演藝產品。將文化、創意、科技三者融合,推出核心主題作品,提升商洛市旅游品牌實力。

5.5 開發非遺文創旅游產品

現代年輕人欣賞水平較高,擁有獨立的審美情趣,更喜歡具有文化內涵豐富的旅游紀念品。因此,商洛市可以將丹鳳刺繡、商南香包、洛南麥桿畫、商洛大漆泥塑等作為生態文化旅游景區的文創產品,讓游客積極參與手工技藝的制作,賦予文創產品紀念性,增強游客的體驗感,豐富文旅活動的文化內涵。

6 結語

近年來,商洛市旅游業的發展速度逐漸加快,并取得了較好的成績,但在開發利用非物質文化遺產方面相對欠缺。在文化旅游的大熱潮下,促進商洛非物質文化遺產開發與生態文化旅游的融合發展,是商洛市文化旅游產業發展的一大進步。二者的融合發展,不僅弘揚了優秀的傳統文化,而且滿足了市場需求,具有廣闊的發展前景。實現商洛非物質文化遺產資源的活態傳承,同時促進生態文化旅游業的創新發展,需要社會各界的共同努力。