審判程序與審判組織的“結構性”錯位及其矯正

——從制度捆綁到交叉適用

趙維蓉

我國民事訴訟采用“合議制=普通程序,獨任制=簡易程序”①榮明瀟:《二審民事案件適用獨任制審理的理性邏輯與進路探索》,載《法律適用》2017年第9期。的“等式結構”,與當前訴訟激增的司法需求嚴重脫節,引起諸多不適。因此,有必要對審判程序與審判組織之間的結構問題進行反思和矯正,實現制度設計的科學性、合理性以及司法實踐的正當性。

一、狀況具象:程序運行之現狀

在審判程序與審判組織的“等式結構”框架下,我國民事訴訟運行情況,通過地區間的橫向對比及程序節點的縱向分析可發現,當前民事程序運行存在兩極化、模糊化、內卷化的“三化”現象。

(一)程序適用的“兩極化”現象

在經濟社會發展過程中,不同地區發展的不均衡不僅一定程度上導致各地區法院的案件數量不均衡,而且造成法官辦案方式的差異。為客觀了解實踐運行情況,筆者對S市與H市①S市中院下轄9個基層法院,案件體量及案件類型均位居全國前列;而H市中院下轄13個基層法院,案件數量較少且類型單一。二者分別代表了南部發達地區和西南部偏遠地區的審判情況,具有較強的參考價值。兩級法院近四年已結案件的審判組織及審判程序適用情況進行了對比分析。

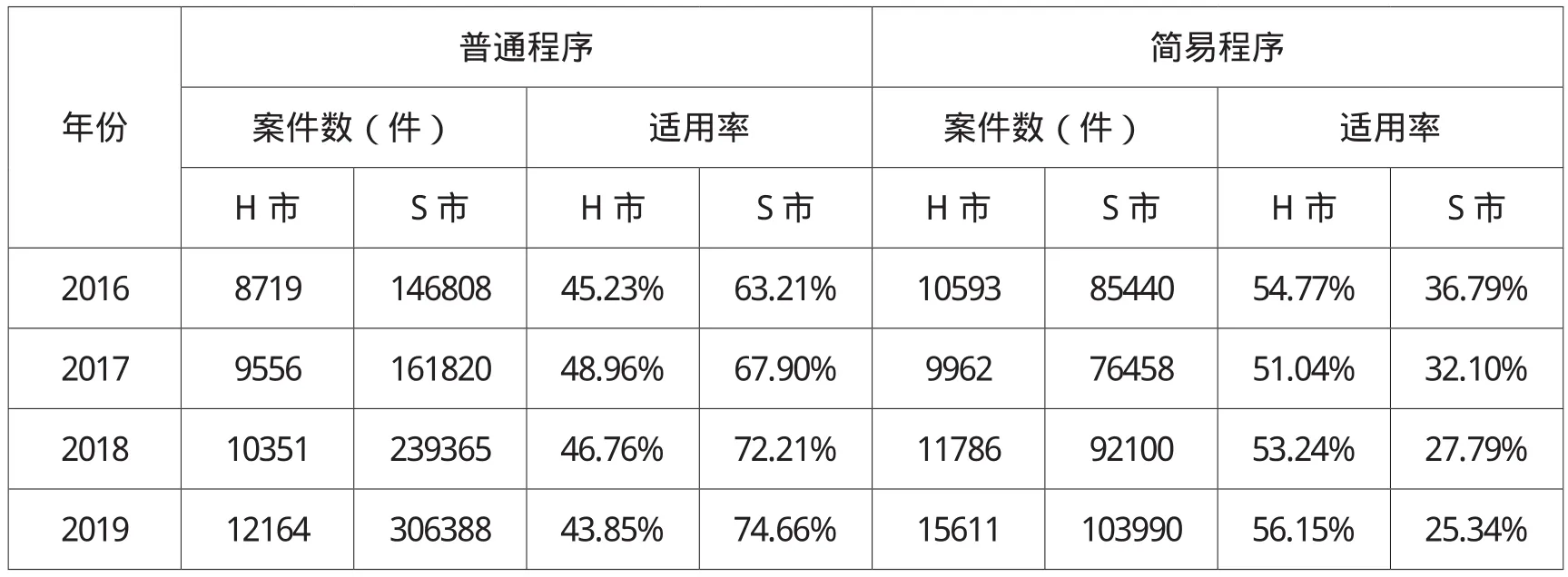

如表1所示,S市法院普通程序案件數量從2016年的146808件增長到2019年的306388件,普通程序適用率由63.21%逐年遞增到74.66%,且近四年來一直維持60%以上的高位,普通程序成為簡易程序審限即將屆滿之時的避難所,②陳文曲、易楚:《民事審判獨任制之適用范圍研究》,載《常州大學學報(社會科學版)》2018年第3期。形成以適用普通程序為主,適用簡易程序為輔的狀態,在“等式結構”的制度框架下,亦是以合議制為主,獨任制為輔的結構。反觀H市,雖然適用簡易程序、普通程序案件數量及適用率有所浮動,但是簡易程序適用率均超過50%,是以適用簡易程序及獨任制為主,適用普通程序及合議制為輔的狀態。不同地區法院審判組織及審判程序適用的兩極分化問題突出。

表1 S市與H市下轄基層法院程序適用情況表

(二)程序界限的“模糊化”現象

我國《民事訴訟法》通過規定簡易程序適用范圍,為簡易程序與普通程序劃分了適用界限。然而,司法實務中,程序適用的界限并非如此清晰明了。

案例1:朱承云訴蔣遠虎農村建房施工合同糾紛案件①朱承云訴蔣遠虎農村建房施工合同糾紛案,洪江市人民法院(2015)洪民一初字第381號民事判決書。中,朱承云以包工包料的形式承包蔣遠虎家的自建房,施工途中,因材料上漲等原因,朱承云自行退場。雙方對是否應支付工程款、房屋面積、朱承云未完成項目的價值等問題爭執不下。該案適用簡易程序。

案例2:李景躍訴陳明立民間借貸糾紛②李景躍訴陳明立民間借貸糾紛案,平頂山市衛東區人民法院(2017)豫0403民初1537號民事判決書。中,陳明立承認李景躍提交的借條為其本人書寫并按指印,欠款金額亦屬實。該案適用普通程序。

以上兩則案例形成鮮明對比,案例1中,雙方爭議較大,權利義務關系不明確,事實查明難度大,適用了簡易程序;而爭議不大,權利義務關系明確的案例2適用普通程序。我國訴訟制度受職權主義影響,程序運行的決定權由承辦法官掌握,且關于何為“事實清楚”“權利義務關系明確”“爭議不大”,仍然存在模糊地帶。案件適用何種程序,實際上由法官根據具體情況自由裁量,致使實踐中“普通程序≠復雜案件”“簡易程序≠簡單案件”的情況頻頻出現,程序適用界限“模糊化”。

(三)司法效能的“內卷化”現象

個案中程序運行的流暢度與完成度是檢驗司法效能的重要指標之一。然而,在審判程序與審判組織的“等式結構”制度框架下,程序運行陷入一種無實質性發展的自我消耗狀態,形成司法效能的“內卷化”現象③本文借鑒中國社會學研究領域常用的“內卷化”概念。參見賀東航:《中國村民自治制度“內卷化”現象的思考》,載《經濟社會體制比較》2007年第6期。,主要體現在以下兩方面。

1.程序回轉頻發,耗時大。筆者在H市基層法院審理的民事案件中隨機抽取500件案件作為樣本,進行閱卷分析和承辦人訪談,共有139件案件因程序安排與當事人需求或案件實際情況不符,而出現程序回轉,占抽取樣本數的27.8%。如表2所示,96件原本適用簡易程序的案件由于案情復雜、工作任務重、送達困難等原因轉為適用普通程序;17件普通程序案件在三個月內順利調解或當事人申請撤訴,為了簡化送達、裝卷、制作合議筆錄等事務性工作轉為簡易程序;19件案件的當事人申請延長舉證期限,其中因舉證期限設置過短(通常為7天到10天)而申請延長的簡易程序案件達13件;另有7件案件當事人申請延期開庭。程序轉換隨意化、頻繁化。伴隨程序回轉而來的是,重新出具法律文書、另行開庭、送達等工作流程增多,工作量增大,需額外延長15天至70天不等的審理期限,降低了司法效率。

表2 程序回轉情況統計表

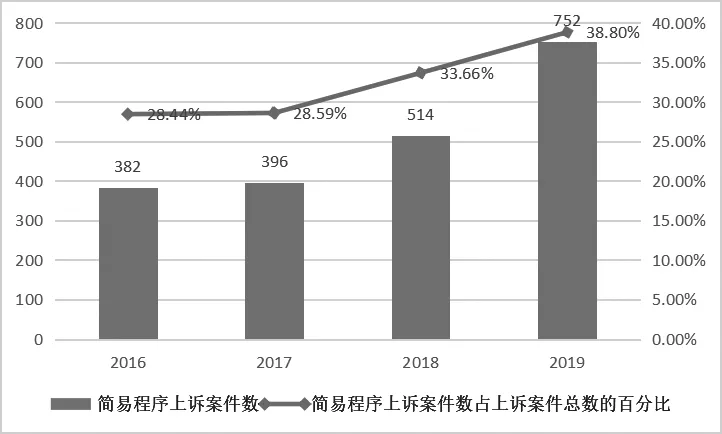

2.簡易程序案件上訴數量增多。《民事訴訟法》規定,簡易程序適用于簡單的民事案件,從其適用范圍分析,簡易程序案件法律關系明確,裁判結果的可接受性較強。但實踐中,上訴案件反映的情況并非如此。以H市為例,當事人上訴的簡易程序案件數量從2016年的382件增長到2019年的752件,占上訴案件數量的比例從28.44%遞增到38.8%,增幅明顯。一定程度上反映出部分簡易程序案件中當事人爭議較大、爭點較多,與簡易程序適用于“爭議不大”的簡單案件的法律規定不相符。

圖1 H市2016年-2019年上訴案件數及占比圖

二、現狀反思:程序運行失范的深層原因

民事訴訟運行出現的問題,凸顯審判程序與審判組織的“等式結構”的制度設計與司法現狀不匹配,其背后隱藏著深層次的原因:一是立法與司法政策指引的沖突;二是“等式結構”的制度設計制約了審判組織與程序特有功能的發揮;三是實踐中法官選擇邏輯多元化。

(一)規范性指引失范

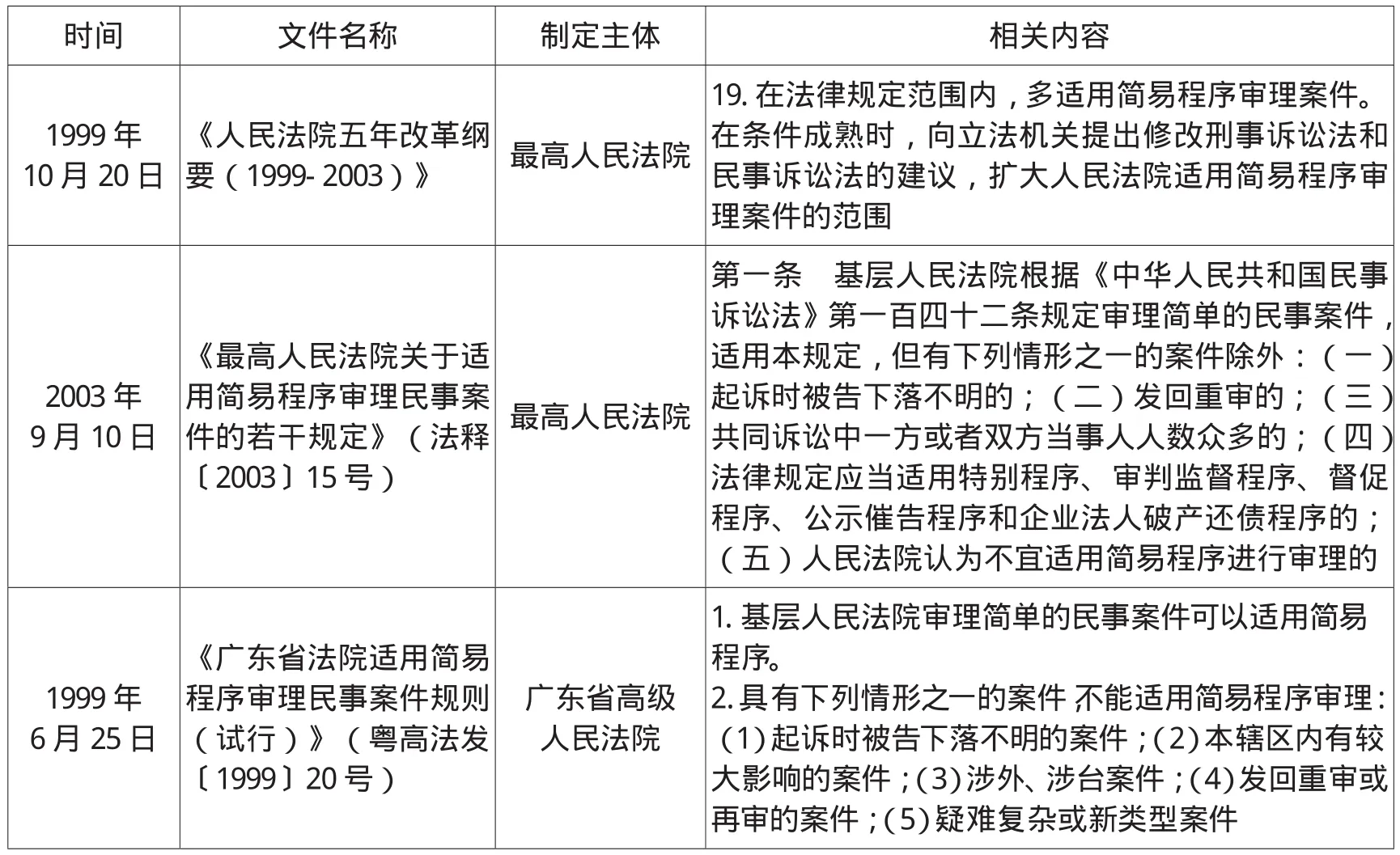

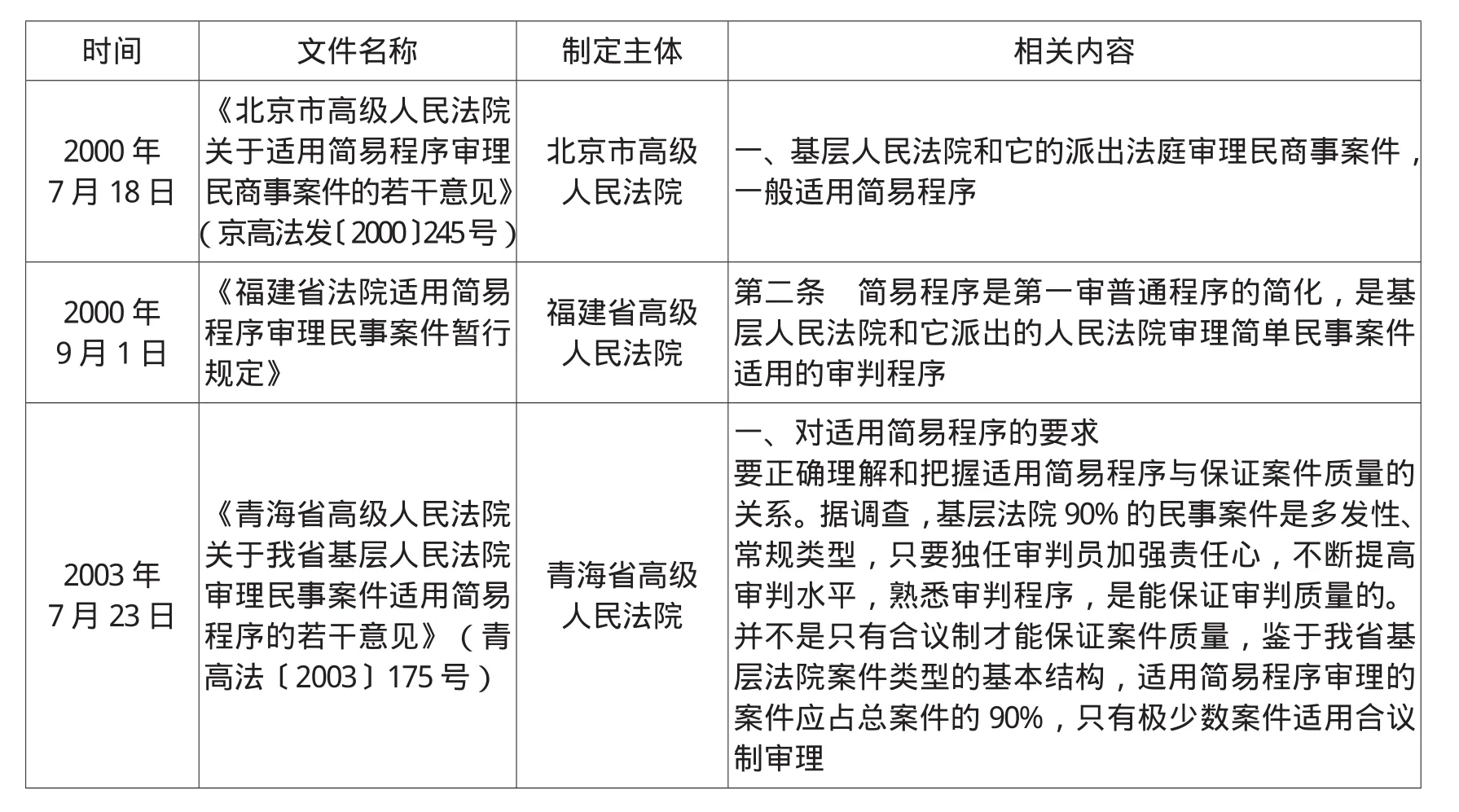

合理明確地界定簡易程序與普通程序之間的關系是指引實務規范操作的前提。我國民事訴訟法及司法解釋以設立積極條件和消極條件的方式限定簡易程序的適用范圍,以此劃分簡易程序與普通程序的適用界限,具有明顯的“以普通程序為主,以簡易程序為輔”的特征,亦即“以合議制為原則、獨任制為例外”的立法定位。①參見蔡彥敏:《斷裂與修正:我國民事審判組織之嬗變》,載《政法論壇》2014年第2期。然而,隨著大量案件涌向法院,這一立法定位已不能滿足日益增長的辦案壓力的需求。最高人民法院與各地法院相繼出臺司法文件(見表3),進行逆向選擇,向簡易程序和獨任制要效率,簡易程序改革運動興起。②參見齊奇主編:《中國民事簡易程序的改革與完善》,法律出版社2004年版,第172頁。

表3 簡易程序適用的相關文件

時間文件名稱制定主體相關內容2000年7月18日《北京市高級人民法院關于適用簡易程序審理民商事案件的若干意見》(京高法發〔2000〕245號)北京市高級人民法院一、基層人民法院和它的派出法庭審理民商事案件,一般適用簡易程序2000年9月1日《福建省法院適用簡易程序審理民事案件暫行規定》福建省高級人民法院第二條 簡易程序是第一審普通程序的簡化,是基層人民法院和它派出的人民法院審理簡單民事案件適用的審判程序一、對適用簡易程序的要求2003年7月23日《青海省高級人民法院關于我省基層人民法院審理民事案件適用簡易程序的若干意見》(青高法〔2003〕175號)青海省高級人民法院要正確理解和把握適用簡易程序與保證案件質量的關系。據調查,基層法院90%的民事案件是多發性、常規類型,只要獨任審判員加強責任心,不斷提高審判水平,熟悉審判程序,是能保證審判質量的。并不是只有合議制才能保證案件質量,鑒于我省基層法院案件類型的基本結構,適用簡易程序審理的案件應占總案件的90%,只有極少數案件適用合議制審理

一方面,上述文件對簡易程序的適用作出規范指導,積極倡導適用簡易程序。最高人民法院在第一個五年改革綱要中提倡“在法律規定范圍內,多適用簡易程序審理案件”;北京市高級人民法院出臺“意見”,提出基層人民法院及其派出法庭審理民商事案件,一般適用簡易程序;青海省高級人民法院則更為激進地提出該省簡易程序的適用比例應占民事案件總數的90%,只有極少數案件適用合議制。這些規定實質上突破了基層法院審理一審案件以普通程序及合議制為主的立法定位,形成司法政策導向,直接導致實踐中適用簡易程序和獨任制的案件大幅上升,形成以簡易程序和獨任制為主,以普通程序和合議制為輔的格局。

另一方面,盡管相關司法文件對于簡易程序進行了完善和倡導,但是囿于上位法的阻斷,仍有部分地區法院對于簡易程序的擴大適用態度較為謹慎,司法政策導向僅僅只是對上位制度的微調,并不能解決根本性問題。例如,廣東省高級人民法院與福建省高級人民法院出臺的有關適用簡易程序審理民事案件規則中,均把制定簡易程序適用細則放在重中之重,但對簡易程序的適用范圍進行原則性、模糊性概述,效果有限。由于不同地區對于簡易程序的重視程度不同,造成實踐中適用情況差距較大,是當前審判程序無序運行的重要原因之一。

(二)結構性制約

從審判程序和審判組織的設計思路來看,我國構建的結構存在局限性,限制了簡易程序與普通程序、獨任制與合議制的功能發揮。

1.邏輯結構固化。民事訴訟法“合議制=普通程序,獨任制=簡易程序”的“等式結構”是從案件到審判程序再到審判組織的邏輯結構。具體而言,是根據案件的難易情況的不同指向簡易程序或普通程序,再由簡易程序、普通程序分別指向獨任制、合議制的思路。在這種邏輯引導下,審判組織淪為審判程序的從屬品,二者形成“主—從”關系的偏正結構。獨任制與合議制作為審判組織兩種形式,其獨有價值被邊緣化,效用的發揮受制于審判程序。

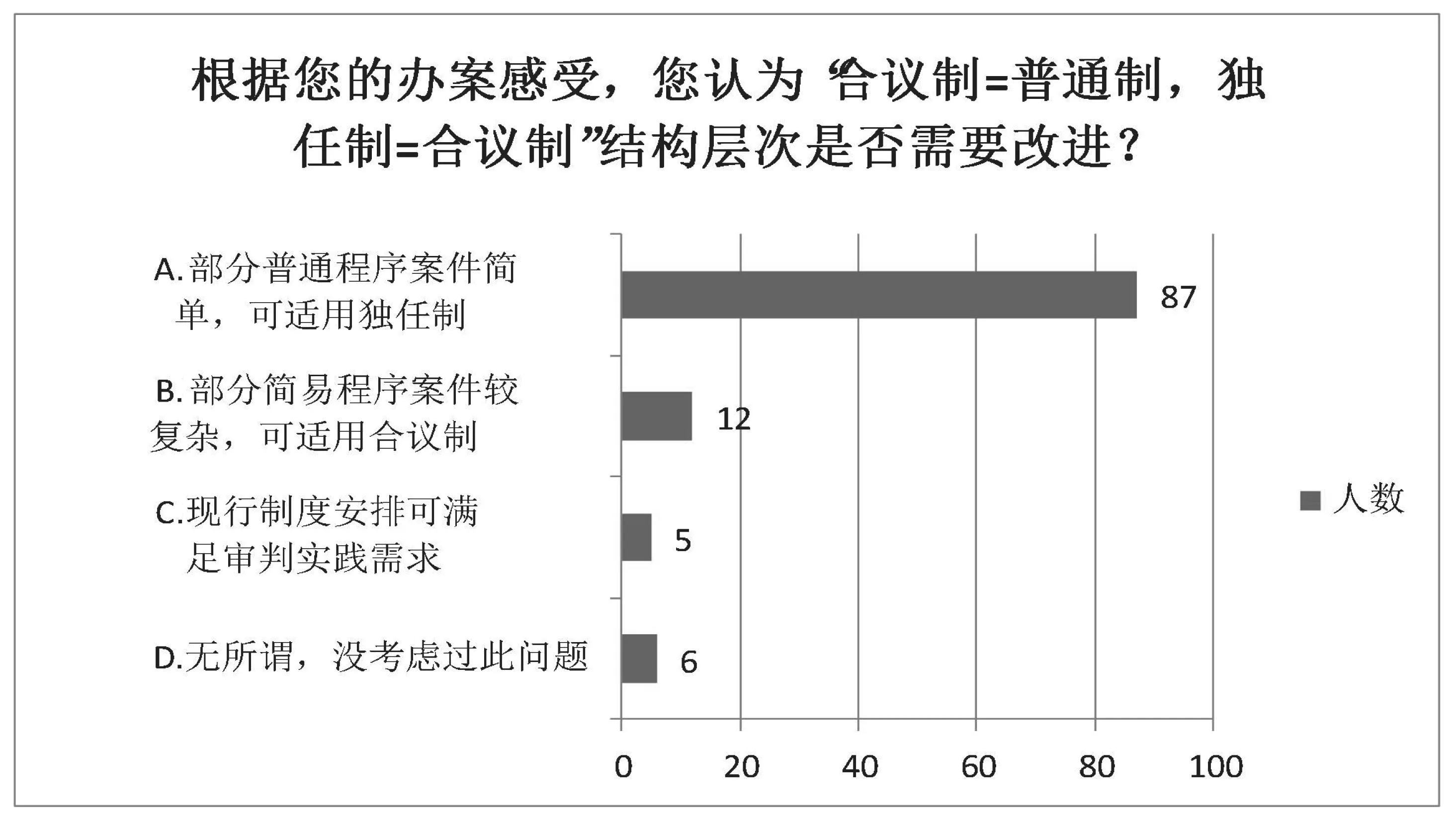

2.結構層次性不足。從認識邏輯來看,疑難復雜的案件應采用集體決策的合議制,簡單的民事案件應適用獨任制,以降低訴訟成本。但是通過前述分析可發現,在“等式結構”中,獨任制的適用以簡易程序為必要條件,合議制的適用以普通程序為必要條件,一旦選定審判程序,則再無選擇審判組織的余地。顯然,“等式結構”設計對于簡單案件適用普通程序,復雜案件適用簡易程序的情況預估不足,諸如因公告送達而進入普通程序的簡單案件不得不適用合議制,不僅增加了訴訟成本,而且對審判實務產生桎梏。為此,筆者對H市100名員額法官進行問卷調查,僅有5位員額法官認為現行制度結構可以滿足審判實踐需要,認為普通程序案件可以適用獨任制的員額法官達87人,亦有12位法官認為簡易程序案件可適用合議制(見圖2)。統計結果反映出,單一結構的設置與司法現狀脫節,實務人員對于破除“等式結構”的桎梏的需求和呼聲日益高漲。

圖2 對H市100位員額法官進行問卷調查情況統計圖

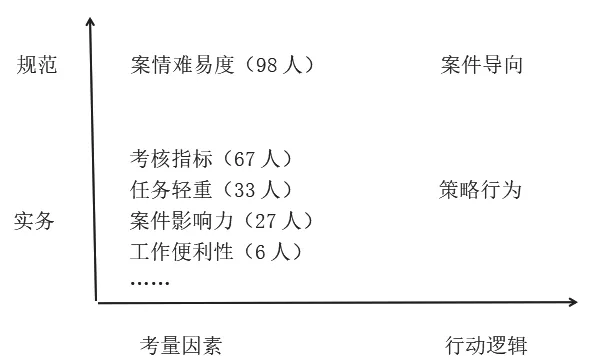

(三)選擇邏輯的多重化

人的行為是策略性的而非嚴格遵從規范或者規則,是否遵從規范,何時遵守規范,往往取決于他們的利益衡量。①【美】戴維·斯沃茨:《文化與權力——布爾迪厄的社會學》,陶東風譯,上海譯文出版社2006版,第114-115頁。誠然,案件的難易程度是影響審判程序乃至審判組織選擇的關鍵因素,占據絕對“中心地位”,但在實踐中卻并非是唯一的考量因素。經問卷調查可知,承辦法官在確定適用的審判程序及審判組織時,除了考量案情難易程度以外,67人把簡易程序適用率、結案率、審理期限等績效指標納入考慮因素,33人受辦案任務輕重的影響,27人認為案件社會影響力大小是制約因素之一(見圖3)。當嚴格遵循案件導向規則無法緩解辦案壓力、考核壓力、社會輿論壓力時,承辦法官往往采取策略性變通行為,案件本身難易程度的“中心地位”讓位于考核指標等因素,在規范層面以外建立新的選擇邏輯。換言之,承辦法官通過對審判組織及審判程序的人為控制達到完成考核指標的目的,如同波斯納所言:“案件負擔增長的壓力導致法院體系發生簡化或儉省。”①【美】理查德·A·波斯納:《聯邦法院:挑戰與改革》,鄧海平譯,中國政法大學出版社2002版,第189頁。而各項考核指標、辦案壓力的客觀存在,反過來也使得策略行為日益正當化。②參見張建:《指標最優:法官行動異化的邏輯與反思——以J市基層人民法院的司法實踐為例》,載《北方法學》2015年第5期。

圖3 審判程序與審判組織選擇邏輯圖

三、理論重構:“功能、價值、結構”三元要素的指引

實踐中的種種不適,歸根結底是審判程序與審判組織的“結構性”錯位所致,對“等式結構”進行重新檢視和深入探討勢在必行,為此,應當先厘清所涉及的理論要素。

(一)功能要素:外延擴張

在社會學中,功能指的是一定組織或者體系發揮的作用,以及為發揮作用而進行的一整套任務、活動與職責。③參見【法】莫里斯·迪韋爾熱:《政治社會學——政治學要素》,楊祖功、王大東譯,東方出版社2007年版,第180頁。審判程序及審判組織作為訴訟體系中的子系統,其功能毋庸置疑是促進糾紛的解決。但隨著社會經濟文化向縱深發展,矛盾糾紛復雜化、多樣化、新型化趨勢加快,糾紛主體的需求不同、糾紛性質的差異擴大以及審理對象的繁簡程度不一,當代訴訟功能不能止步于“糾紛解決”本身,部分案件中,當事人司法效率的追求也愈加突出,訴訟功能的外延擴張,向多元化發展。因而,審判程序和審判組織作為訴訟運行的基本框架和程序控制主體,其制度設計應當準確、有效地回應現代社會對訴訟功能的需求。這就要求認真研判不同案件的具體情況,在制度設計中進一步融入節儉使用訴訟資源的機制,④參見【英】A·A·S·朱克曼:《英國民事訴訟的改革》,葉自強譯,載梁慧星主編:《民商法論叢》第6卷,法律出版社1997年版,第475頁。通過全方位、多層面地完善審判程序和審判組織的建構,最大程度地實現訴訟公正與效率兩大功能的有機統一,在公正妥善處理糾紛的基礎上盡可能地縮小訴訟成本,使其符合經濟學上“成本—收益”原理,保障特定案件所花費的時間成本、金錢成本等與案件的復雜程度相適應,進而達到程序與實體并重,程序功能與結果功能協調配合的系統功能效果。①參見張愛球:《論現代社會中的訴訟功能》,南京師范大學2004年博士學位論文。

(二)價值要素:從混同到區分

價值要素是指審判程序與審判組織框架構建及運行過程中,涉及到的價值取向問題。我國對審判程序的立法定位與對合議制的推崇直接關聯和對應,②參見蔡彥敏:《斷裂與修正:我國民事審判組織之嬗變》,載《政法論壇》2014年第2期。實質上混淆了審判程序與審判組織的價值。嚴格地來說,簡易程序作為普通程序的輔助性程序,③參見譚兵:《民事訴訟法學》,法律出版社2004年版,第333頁。是普通程序的簡化形式;而獨任制,由一名法官行使審判權,二者均強調適當簡化訴訟過程,實現訴訟資源優化配置、提升司法效率的目標。但普通程序和合議制則具有其獨特的價值。

從決策理論角度來看,合議制是多個人在法律規范的框架內進行司法判斷與決策的制度,④參見張雪純:《我國合議制裁判的缺陷及其完善——基于決策理論的分析》,載《法學家》2009年第3期。具備集思廣益,充分發揚司法民主、抑制司法專橫,增強裁判結論的正確性、合法性和可接受性的功能。⑤參見左衛民、湯火箭、吳衛軍:《合議制度研究:兼論合議庭獨立審判》,法律出版社2001年版,第59-62頁。在制度設定之初即被寄予通過群體決策保證裁判結果的實體公正的厚望。而普通程序作為我國訴訟程序的主體程序和基礎程序,集中展示了從當事人提起訴訟到法院裁判的訴訟全貌,不僅對程序節點進行了細致的規定,而且其程序保障力度較大。與合議制注重實體公正價值相比,普通程序更傾向于保障當事人程序性權利,二者側重點各有不同。正因如此,盡管公告案件中不乏簡單案件,但為了最大限度保障下落不明的當事人的權益,《民事訴訟法》規定所有公告案件無差別地適用普通程序。故而,在當前“普通程序≠復雜案件,簡易程序≠簡單案件”的現狀下,應當區分普通程序與合議制的價值取向,在此基礎上合理構建民事訴訟框架。

(三)結構要素:從捆綁到解構

所謂結構要素是指審判程序與審判組織之間的制度設計。如前所述,我國民事訴訟中簡易程序與獨任制相對應,普通程序與合議制捆綁適用,而與獨任制截然分開,在世界范圍內都是獨樹一幟的。⑥參見傅郁林:《繁簡分流與程序保障》,載《法學研究》2003年第1期。然而,采用何種審判組織并非由審判程序單一因素決定,而是需要結合價值取向、司法資源、案件性質等各項因素綜合考慮,⑦參見蔡彥敏:《斷裂與修正:我國民事審判組織之嬗變》,載《政法論壇》》2014年第2期。這為簡易程序與普通程序、合議制與獨任制之間交叉適用留下空間,如果固守審判程序與審判組織的捆綁關系,勢必將加劇立法與實踐“兩張皮”現象。因此,有必要解除審判程序與審判組織的捆綁關系。

從比較法視野來看,域外國家對此亦采取開放的態度。以德國為例,該國2000年“改革法案”規定,對非屬于法律規定的,為獨任法官所固有的審理權限的案件,如果沒有事實上或者法律上的特殊困難,合議庭仍可以將案件交由一名法官審理。①參見齊樹潔:《民事司法改革研究》,廈門大學出版社2000年版,第484-505頁。2001年施行的《德國民事訴訟改革法》延續了上述規定的精神,打破獨任制原有的適用范圍,將審判組織的選擇與審判程序的適用割裂開,由案件本身決定采用何種審判組織,值得我國借鑒。

四、出路探尋:審判程序與審判組織的結構性改革

在訴訟激增的現實背景下,審判程序與審判組織的制度構建應當著手進行結構性改革,對司法現實需求做出回應。應當在明確未來改革方向的基礎上制定具體改革舉措。

(一)改革方向

良法應當具備法律應有的“德性”,包括應當切合實際,與社會發展情況和司法需求相適應。②參見江必新:《嚴格依法辦事:經由形式正義的實質法治觀》,載《法學研究》2013年第6期。通過前述分析,我國的審判程序與審判組織結構性改革方向主要有兩部分內容。

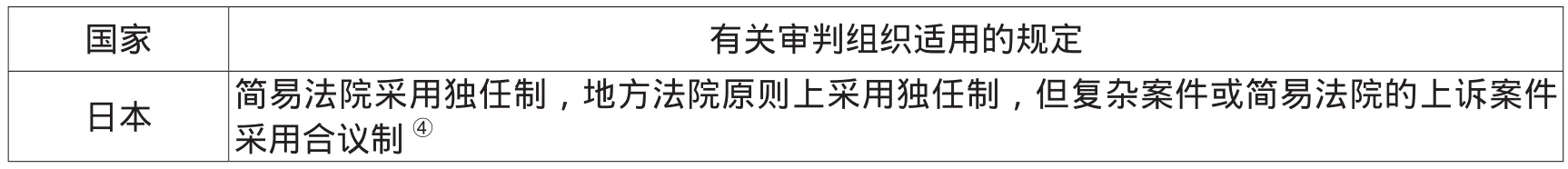

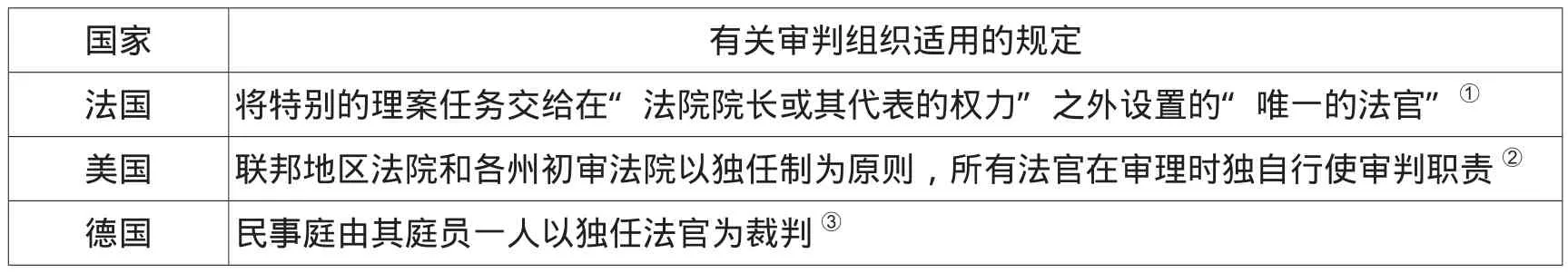

1.提升獨任制的立法定位

公正與效率是當代司法工作的主題。在改革方向上,我國審判組織與審判程序構建需要對結構性缺陷,加以調整和完善。從域外國家的立法來看,獨任制的擴大適用已然成為世界潮流。如表4所示,日本、美國、德國通過修改法律,已基本形成民事案件以適用獨任制為主的格局。即便在崇尚合議制的法國,也改變了以合議制為主的原則,以法院院長在緊急情況下審理案件時獨任裁判為例外的結構,將特別的審案任務交給“唯一的法官”,即獨任法官,使獨任制取代合議制成為新常態。③參見【法】皮埃爾·特魯仕:《法國司法制度》,丁偉譯,北京大學出版社2012年版,第54頁。結合我國司法實務情況,簡單民事案件占據大多數,域外立法經驗對我國亦有啟發,可采用“原則+列舉”的立法方式,對審判組織的立法定位調整為以獨任制為原則,以合議制為例外,促使規范與實踐相統一。

表4 域外國家有關審判組織適用的規定

① 參見【法】讓·文森·塞爾日·金沙爾:《法國民事訴訟法要義》(上),羅結珍譯,北京大學出版社2012年版,第54頁。②參見常怡:《比較民事訴訟法》,中國政法大學出版社2002年版,第268頁。③參見吳從周:《獨任或合議?——對第二審審級組織的一個反思》,載《臺灣法學雜志》2014年第11期。

2.建立多層次化程序體系

制度設計應具有一定的彈性,以便滿足不斷變化發展的社會需要。當前我國審判組織與審判程序的等式結構宜向多元化、多層次化結構轉變。根據我國訴訟法普通程序偏向保障當事人程序性權利的特性,將普通程序與獨任制銜接。與此同時,考慮到適用簡易程序案件中,不乏案情簡單但存在釋法說理困難、情感分歧等較大的情況,可以有限度地在簡易程序中適用合議制。

由此,我國民事訴訟體系形成“獨任制+簡易程序”“合議制+簡易程序”“獨任制+普通程序”“合議制+普通程序”的“四重格局”,既符合一審案件難度較小的客觀規律,又保證復雜案件的質量,滿足群眾對司法公正與效率的價值追求。

(二)具體舉措

1.技術支撐:確立適用標準

審判程序與審判組織“四重格局”下,如何劃分案件適用標準。基于我國程序適用與審判組織相結合的特征,應當抓牢案件實質情況及當事人程序性權利兩條線,即通過案件實質情況確定審判組織,通過當事人程序性保障需求確定審判程序。

在審判組織的劃分標準上,域外國家通常采用“標的額標準”“案由標準”“特殊性標準”“原則性標準”四種形式。例如,法國采取“標的額標準+案由標準”模式,4000歐元以下的不動產租賃糾紛、4000歐元至10000歐元之間的動產訴訟由小審法院適用獨任制審理;個人訴訟、10000歐元以上的動產訴訟和家事糾紛、不動產、專利發明等案件由大審法院適用合議制審理。④參見【法】讓·文森·塞爾日·金沙爾:《法國民事訴訟法要義》(上),羅結珍譯,北京大學出版社2012年版,第54頁。德國則采用“特殊性標準+原則性標準”模式,以案件是否具有事實上、法律上的特殊困難或者具有原則上的重要性確定適用合議制還是獨任制。

雖然“標的額標準”“案由標準”能在一定程度上反映案件難易程度及影響力大小,具有客觀性基礎,但并非決定性因素,最終確定案件繁簡程度的,仍然要歸結到案件的爭點、法律關系、事實判斷等實質問題上。由此,可將民事案件分為四類:一是案情較簡單,爭議對立較弱的“簡單案件”;二是事實認定、法律關系判斷或者法律適用有較大難度的“復雜案件”;三是必須考慮社會、經濟、公序良俗等因素的“難辦案件”;四是法律適用上有新意或者涉及法律統一解釋適用的“特殊案件”。①參見王亞新:《民事訴訟法修改中的程序分化》,載《中國法學》2011年第4期。

基于公正與效率的價值考量,“簡單案件”適用獨任制,“復雜案件”“難辦案件”以及“特殊案件”適用合議制。因“簡單案件”中的公告送達等案件,對當事人的程序性權利保障需求較高,適用普通程序,即獨任制普通程序;其余案件因簡化程序對其權利無實質影響,適用獨任制簡易程序。另外,極少部分“簡單案件”,一般為婚姻家庭糾紛,雖無適用普通程序的權利保障需求,但由于情感調和難度過大,可適用合議制簡易程序,邀請具有基層工作背景的人民陪審員參與釋法說理。應當明確的是,合議制簡易程序適用范圍須嚴格限定在上述范圍內,不得隨意擴張。“復雜案件”“難辦案件”以及“特殊案件”因實體影響較大或具備重要的案件指引功能而采用合議制普通程序,全方位保障裁判公正性。

2.制度完善:程序銜接機制

審判程序和審判組織的選擇通常在立案后隨即進行,此時所能掌握的案件情況難免片面。因此,“四重格局”的有序運行還須構建程序銜接機制,即程序轉換機制。對此須滿足以下條件:一是程序轉換理由系發現案件適用程序標準識別錯誤或因訴訟狀態發生重大變更導致不符合當前程序適用標準;②參見吳從周:《獨任或合議?——對第二審審級組織的一個反思》,載《臺灣法學雜志》2014年第11期。以適用獨任制簡易程序案件為例,如果發現法律關系復雜等實體性情況可轉為適用合議制普通程序,如果案情簡單但存在須公告送達等程序性因素則可轉入獨任制普通程序。二是程序轉換的時間,為提高辦案效率,普通程序向簡易程序轉化須在開庭審理之前進行,而為了保障司法公正,簡易程序向普通程序轉換可在辯論終結前進行。三是程序轉換以一次轉換為限,禁止程序間來回轉換導致訴訟延遲,損害司法公信力。

3.制度補充:當事人程序選擇權

民事訴訟作為解決當事人私權糾紛的制度,在當事人得自由處分的范圍內,私人自治原理應有適用的余地。當事人作為案件的直接利益相關方,最了解自身需求,對于審判程序及審判組織的選擇和轉換,應當享有選擇權,這既是現代民事訴訟程序民主性的體現,也有助于提升裁判的可接受性。同時,賦予當事人選擇權應當是相對的,有理性的。③參見張晉紅:《關于獨任制與合議制適用范圍的立法依據及建議——兼評當事人程序選擇權之客體》,載《法學家》2004年第3期。鑒于當事人之間訴求不同、立場對立,程序選擇權的使用應當以雙方達成合意為前提且須具備正當理由,防止以行使權力為名妨礙訴訟或損害他人的正當權益。