求生教育

● 劉佳妮

那是一個周六的晚上,我和一個瑞典男生吃飯。聊得正開心的時候,他忽然說了一句:“我要去趟洗手間。”從洗手間回來,他對我說:“我們可能要走了,我有嚴重過敏反應,需要去醫院。”

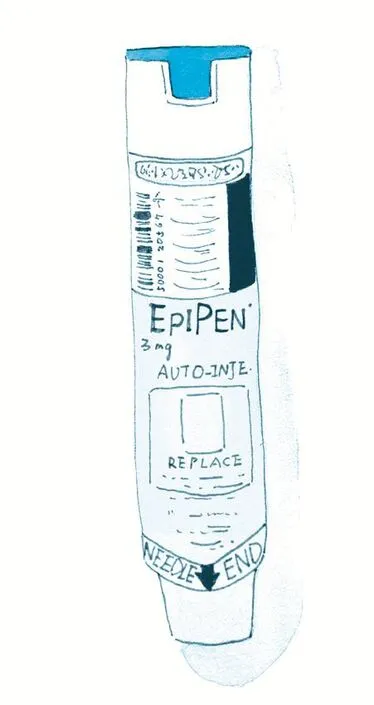

我還沒反應過來,他已經到了門口,與接待臺的人說話了。我走到門口,看見兩個服務員已經在按照他的指示叫救護車。他不停地說:“請告訴醫院,我需要腎上腺素筆,他們至少要帶兩個。”服務員打電話的時候,餐廳經理已經過來,手里拿著餐廳里平時備著的腎上腺素筆,請他坐下后,拿起來直接扎在他的右腿外側。

幾乎同時,我看到安靜的餐廳外面已經是紅紅藍藍的一片,救護車停在了門口,然后進來兩個急救醫生。這個男生開始告訴醫生自己有過敏反應。這時我才知道,其實他是一個月前在中國旅游的時候才發現自己對某種羊肉過敏的。他說,他吃最后一道菜的時候忽然發現自己心跳加快,然后全身開始有些發抖,于是馬上到洗手間去看看嘴唇是否發腫。雖然沒有強烈的反應,但他仍不想冒險,于是打了腎上腺素,叫了救護車。他說他的心跳并不是非常快,應該在每分鐘90次左右。

我被他專業的描述驚呆了……醫生一邊給他聽診一邊把他帶上救護車,連上監護器,開始測試、詢問。他對每一個問題都能非常鎮定地作答,連帶說出醫生想詢問的信息。比如醫生問上次過敏是什么時候、因為什么食物。他說,上次吃了很多東西,中國的醫生覺得是羊肉,但是不確定,之后因為他一直在生病,服用過抗生素,所以沒有做血液過敏原測試,了解過敏的真正原因。今天的食物中有芝麻,可能是原因之一,但是不確定。

他看著自己的監護器,提醒醫生血壓在急速升高,然后告訴醫生說自己有點緊張,可能會影響指標。

整個過程中,我不僅什么忙都幫不上,且跟醫生見面后一個問題也提不出來,因為我缺乏基本的急救知識,根本沒有任何相關知識儲備。

過了一會兒,急診醫生來了,他一過來就表揚我朋友做出了清晰的判斷,給急救醫生省了很多程序。

朋友笑笑說:“我們北歐的幼兒園和小學都要教兩件事:急救和自然求生。可能我從小被嚇唬慣了,真的遇到問題,想的都是怎么解決,而不是光緊張害怕。”

在接下來醫院3小時的常規治療中,他清楚地知道什么藥物進入身體后可能有什么樣的反應,不慌不忙,還適時地告知護士自己的保險卡號碼和國籍、身份證件信息等情況。

當時24歲的我,不認識腎上腺素筆,不知道急救中心和醫院的區別,不知道過敏因素和每個人的過敏死亡時間是不同的,我連救自己或者救人一命的基本常識都沒有。我不禁自問,我究竟學了什么“重要”的東西?

回憶成長經歷,我覺得有很多事情值得從小做起。

比如,放下手機,走向戶外,親近自然;了解自然氣候、地理變化和必要的求生方式;了解自身健康狀況,具備一定的醫療常識。很多時候,這些也許可以救自己一命。

(林一摘自《從常青藤到華爾街》/圖 雨田)