非藥物干預措施對晚期腫瘤患者癌性疼痛控制及睡眠質量的影響

吳夢媛 王小艷 謝汝慧

1.南京醫科大學附屬淮安第一醫院腫瘤內3科,江蘇淮安 223300;2.南京醫科大學附屬淮安第一醫院腫瘤內科,江蘇淮安 223300

癌性疼痛是惡性腫瘤發展過程中出現的疼痛,晚期腫瘤患者癌性疼痛發病率高達80%[1]。規范化三階梯止痛方案是一種有效止痛方法,但仍有10%~15%患者癌性疼痛不能解除[2]。晚期腫瘤患者多伴有焦慮抑郁等負性情緒,睡眠質量與生活質量低下。非藥物干預通過整合健康教育、心理干預、音樂干預等手段,已成為癌性疼痛綜合治療的重要組成部分[3-4]。本研究主要分析非藥物干預對晚期腫瘤患者癌性疼痛、睡眠質量、生活質量的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

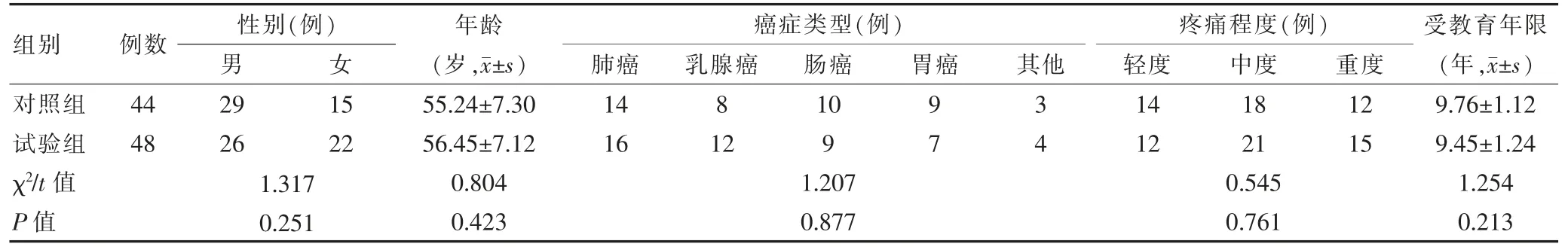

選擇2017年7月—2019年6月南京醫科大學附屬淮安第一醫院收治的晚期腫瘤患者102例。納入標準:①均符合《實用腫瘤內科學》[5]相關診斷標準且經病理學檢查確診;②預計生存時間>3個月;③伴有癌性疼痛;④意識清醒可正常交流。排除標準:①嚴重臟器功能障礙;②合并精神障礙。經醫院醫學倫理委員會批準,患者或家屬均簽署知情同意書。采用隨機數字表法分為試驗組51例(脫落3例,最終納入48例)、對照組51例(脫落7例,最終納入44例)。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2 方法

1.2.1 對照組 根據三階梯止痛原則進行疼痛管理,第一階梯(輕度疼痛)給予非阿片類加減輔助止痛,第二階梯(中度疼痛)給予弱阿片類加減非甾抗感染藥和輔助止痛藥,第三階梯(重度疼痛)給予阿片類加減非甾體抗感染藥和輔助止痛藥,1次/12 h,2次/d。

1.2.2 試驗組 在對照組基礎上聯合應用非藥物性干預方案。(1)疼痛教育:向患者講解癌性疼痛三階梯止痛原則,指導患者自我評估癌性疼痛且“無需忍痛”,遵醫服用止痛藥物。健康教育方式為面對面教育,住院期間至少3次,15~20 min/次。(2)個性化心理疏導:面對面溝通評估患者心理狀態,給予個性化心理疏導。采用言語誘導,轉移焦慮、恐懼型患者對癌性疼痛的注意力。采用正向引導、心理暗示、同伴支持與家屬支持,給予悲觀、憂郁型患者更多的情感支持。采用肢體接觸、家屬陪伴,增強孤獨、厭世型患者自信性與存在感。住院期間2次/d,3~5 min/d。(3)音樂干預:每日根據患者心情定時播放不同風格的音樂,如古典樂曲《春江花月夜》。住院期間每天播放3次,20 min/次。患者出院時將音樂發放給患者,由家屬監督協助,返家后每天播放1次,20 min/次。(4)放松訓練:①漸進性肌肉放松訓練:靜坐或靜臥下,依次放松前臂、上臂、頸部、肩部、胸部、腹部、腿部,每個部位放松時,吸氣時(5 s)收緊肌肉,呼氣時(15 s)放松肌肉。25~30 min/次,1次/d。②足底反射區按摩:告知患者或家屬選穴(如足三里、合谷)方法,示范指導按摩方法,直至患者或家屬學會。15~20 min/次,2次/d。患者出院后由家屬監督協助進行放松訓練,15~20 min/次,2次/d。

1.3 觀察指標

(1)疼痛程度:干預前、隨訪3個月,采用視覺模擬疼痛評分(visual analogue scale/score,VAS)[6]量表評估,賦值0~10分,分為無痛(0分)、輕度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)。中重度疼痛發生率=(中度疼痛+重度疼痛)例數/本組總例數×100%。(2)睡眠質量:干預前、隨訪3個月,采用匹茲堡睡眠質量指數(pittsburgh sleep quality index,PSQI)[7]評估,包括7項因子,每項評分0~3分,分值越高睡眠質量越差。(3)生活質量:干預前、隨訪3個月,采用中文版癌癥患者生命質量通用量表(functional assessment of cancer therapy-generic scale,FACT-G)[8]進行評估,包括4個維度27個條目,每個條目評分0~4分,分值越高生活質量越好。

1.4 統計學方法

運用SPSS 21.0軟件對所得數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗。計數資料以例數或百分比表示,分類資料采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗。以P <0.05為差異有統計學意義。

2 結果

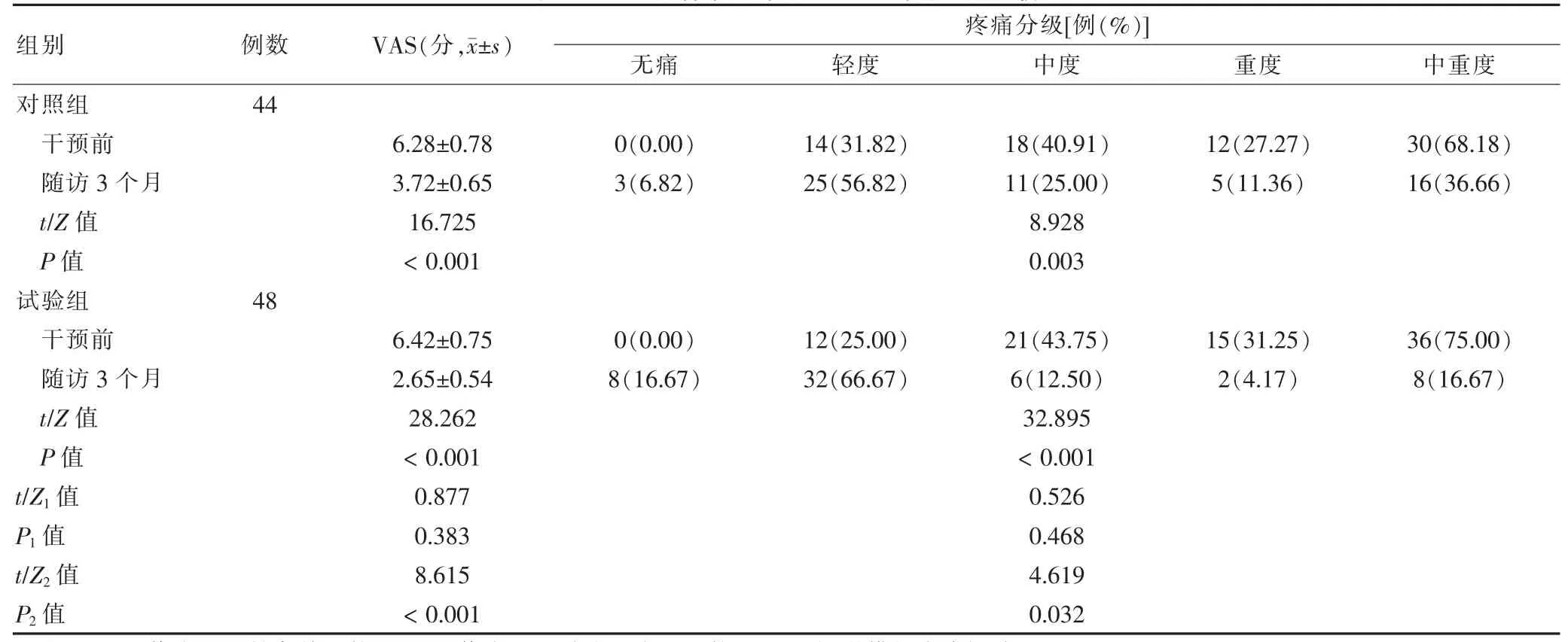

2.1 兩組患者干預前后VAS評分及疼痛分級比較

干預前,兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P >0.05);隨訪3個月,兩組患者VAS評分均明顯下降,試驗組VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。干預前,兩組患者疼痛分級占比比較,差異有統計學意義(P >0.05);隨訪3個月,兩組患者中重度疼痛發生率均明顯下降,且試驗組中重度疼痛發生率低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05或P <0.01)。見表2。

表2 兩組患者干預前后VAS及疼痛分級比較

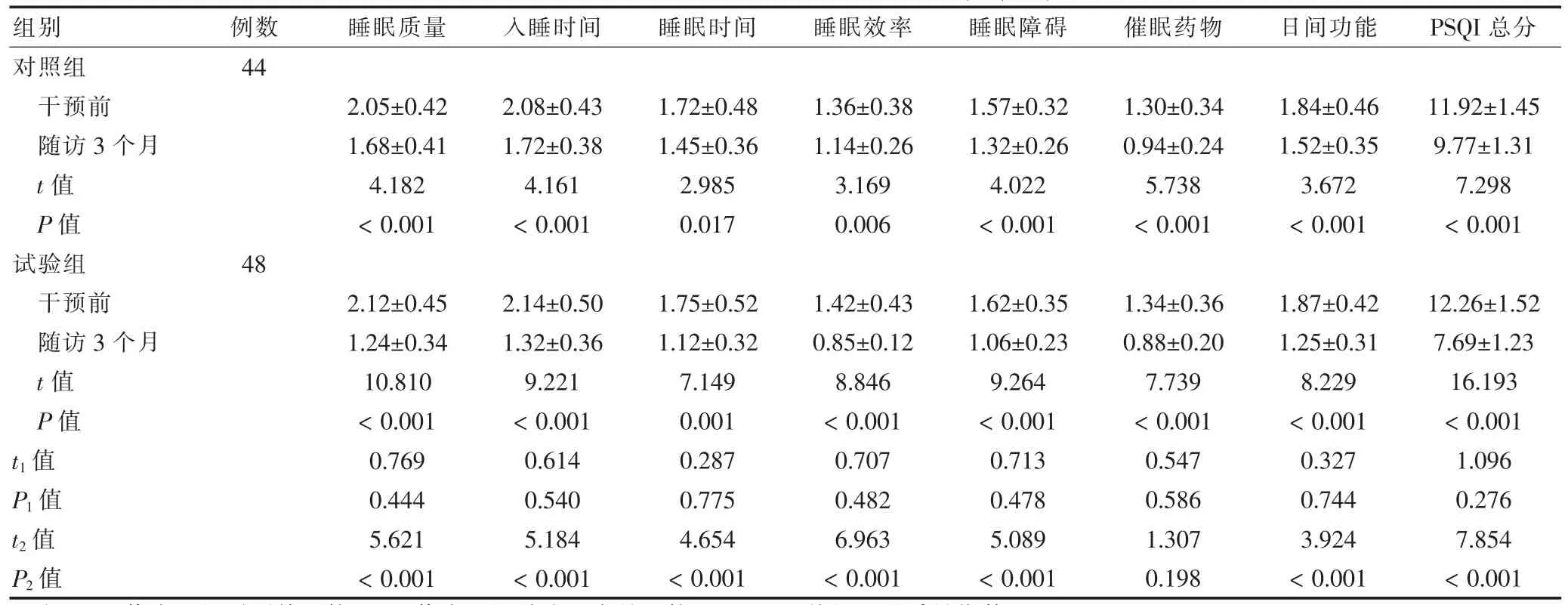

2.2 兩組患者干預前后PSQI評分比較

干預前,兩組患者PSQI各因子評分及總分比較,差異無統計學意義(P >0.05);隨訪3個月,兩組患者PSQI各因子評分及總分均較干預前明顯下降,差異有統計學意義(P <0.05);試驗組睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、日間功能及PSQI總分均低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05),兩組患者催眠藥物評分比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表3。

表3 兩組患者干預前后PSQI評分比較(分,)

表3 兩組患者干預前后PSQI評分比較(分,)

注:t1、P1值為兩組干預前比較;t2、P2值為兩組隨訪3個月比較。PSQI:匹茲堡睡眠質量指數

2.3 兩組患者干預前后FACT-G評分比較

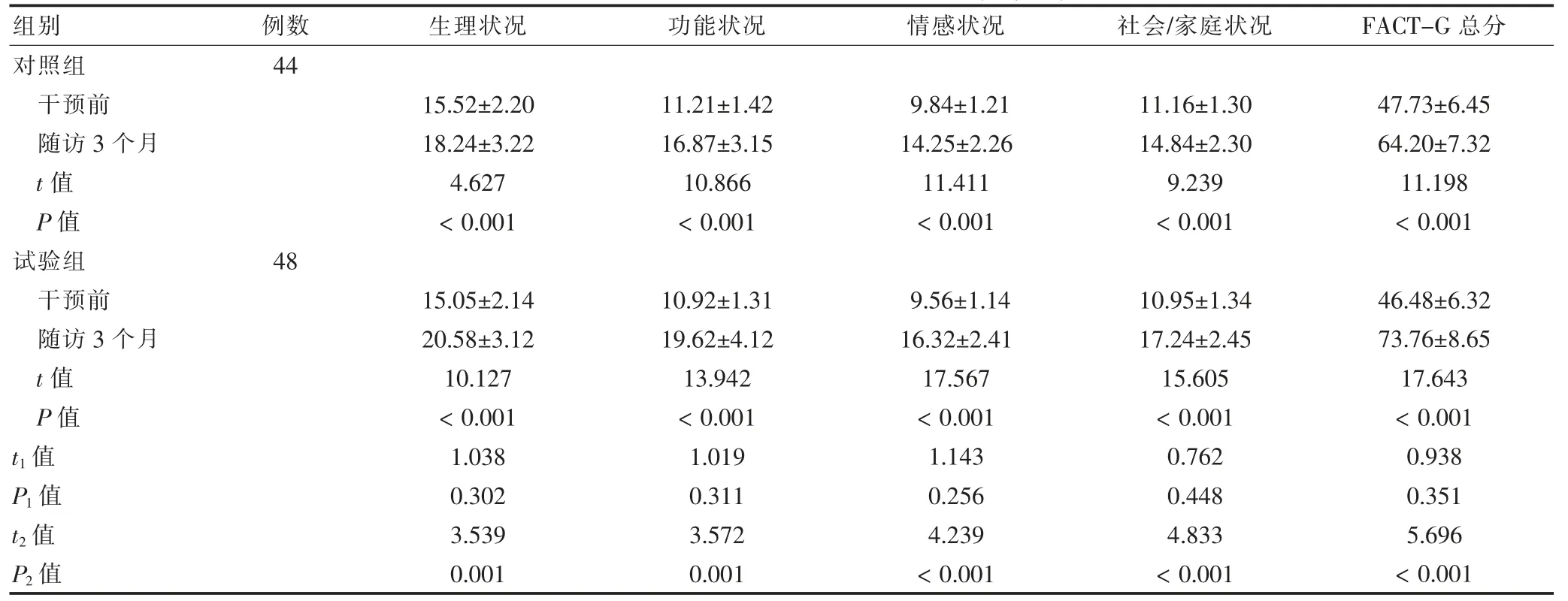

干預前,兩組患者FACT-G各維度評分及總分比較,差異無統計學意義(P >0.05);隨訪3個月,兩組患者FACT-G各維度評分及總分均較干預前明顯升高,差異有高度統計學意義(P <0.01),試驗組生理狀況、功能狀況、情感狀況、社會家庭狀況及FACT-G總分高于對照組,差異有高度統計學意義(P <0.01)。見表4。

表4 兩組患者干預前后FACT-G評分比較(分,)

表4 兩組患者干預前后FACT-G評分比較(分,)

注:t1、P1值為兩組干預前比較;t2、P2值為兩組隨訪3個月比較。FACT-G:中文版癌癥患者生命質量通用量表

3 討論

癌性疼痛是由癌癥本身及癌癥治療過程中產生的疼痛[9]。三階梯止痛方案鎮痛有效,但仍有15%~20%患者癌性疼痛不能有效控制[10]。非藥物性干預能夠有效緩解藥物性干預不能解決的醫學問題[11-12]。張利[13]報道,三階梯止痛方案后仍有62.90%晚期腫瘤患者處于持續中重度疼痛。非藥物性干預手段中,健康教育可矯正晚期腫瘤患者對癌性疼痛的錯誤認知,增強依從行為。心理干預能緩解患者負性情緒,轉移對癌性疼痛的關注度。音樂療法能抑制相鄰近痛覺中樞神經[14]。放松訓練可通過舒張肌肉緩解疼痛。張莉等[15]報道,補充與替代醫學干預能夠提高肺癌晚期患者的疼痛程度緩解率。本研究在常規三階梯止痛療法的基礎上聯合上述非藥物性干預手段,通過比較兩組VAS、中重度癌性疼痛發生率,結論支持上述文獻觀點。

睡眠障礙是晚期腫瘤患者常見并發癥,與疾病、心理狀態、疼痛等因素有關[16-18]。個性化心理疏導能保證心理干預的針對性與時效性;實施音樂療法能夠改善情緒、食欲、睡眠等[19];漸進性肌肉放松訓練能阻斷條件刺激與反射之間的聯系,改善睡眠狀態[20];足底反射區穴位按摩可通過調整經絡,調動機體抗病潛能[21-22]。這些非藥物性干預的綜合運用可發揮集成效應。此外,非藥物干預配合藥物干預還能減少止痛藥物應用劑量,預防“成癮性”及藥物副作用[23-25]。結果可見,試驗組睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、日間功能、PSQI評分低于對照組,程曉趁等[26]將綜合性非藥物干預應用于晚期腫瘤患者中,也有類似文獻報道,這也是試驗組生活質量明顯優于對照組的主要原因。

綜上所述,非藥物干預輔助應用于晚期腫瘤患者癌性疼痛中,能夠緩解患者癌性疼痛,改善睡眠質量與生活質量。