社區全科醫生兒科臨床適任能力培訓效果評價及其對社區兒科門診運行的影響研究

婁蓉蓉,陳亮*,李強,周敬,祝墡珠

隨著我國“全面兩孩”政策的落地,兒科醫療的“供需矛盾”正逐漸凸顯。目前國內0~14歲兒童總人數約2.3億,占全國總人口數的18%,而我國兒科執業(助理)醫師存在較大缺口,醫療機構兒科執業(助理)醫師數僅約為11.8萬人,每千名0~14歲兒童兒科執業(助理)醫師數為0.53人[1],遠低于世界主要發達國家0.85~1.3人/千名兒童的水平。此外,就醫模式不合理、缺乏分級診療、醫療資源分布不均衡也是兒童“看病難”的一大類原因[2]。2016年11月發布的《中國兒科資源狀況白皮書》指出,我國43.6%的兒科門診量、53.5%的兒科急診量是由三級綜合性醫院兒科承擔的。在城市(地市級及以上區域),兒童專科醫院、綜合性醫院、基層醫療衛生機構、婦幼保健院、婦幼保健所提供的兒科醫療服務比重分別為0.5%、24.4%、69.3%、4.4%、1.4%;而在農村地區(縣級及以下區域)對應數據分別為0、9.5%、87.2%、2.7%、0.6%。

其中,全科兒科診療體系是國內外醫療體系建設的重點和難點項目。因兒科具有主訴不清楚、癥狀體征復雜、疾病發生發展迅速、檢查方法和治療方法限制等特征,開展全科兒科醫療工作的難度尤其突出[3]。全科兒科的發展是兒科常見疾病管理的臨床醫療“前線戰場”,是最有可能緩解兒科醫療資源緊張的突破口。在嘉定區,僅有真新及江橋兩家社區醫院有獨立的兒科門診,且全科醫生未能接受系統的兒科接診培訓,社區兒科服務能力明顯不足。在此背景下,為了合理配置兒童醫療資源,解決常見病、多發病占用兒童專科醫院資源的難題,2017年上海市嘉定區原衛生計生委開展了“全科醫師兒科臨床適任能力培訓”項目,聯合上海市兒童醫院,成立了“市兒童醫院兒科醫療聯合體”,成員包括嘉定區中心醫院、南翔醫院、安亭醫院、中醫醫院及區婦幼保健院。此次培訓項目于2017年5—7月由嘉定區13家社區衛生服務中心共派出14名全科醫生參加。14名全科醫生均通過兒科臨床適任能力結業的理論和技能考試,并取得培訓合格證,回歸社區,開設全科兒科門診。截至目前,上海市嘉定區13家社區衛生服務中心均開展了兒科門診或開始接診患兒,有效改善了社區兒科服務能力嚴重不足的現狀,緩解部分患兒就診的不便。本研究旨在通過對各位參培全科醫生開展社區兒科門診的現狀進行調查,以了解目前社區兒科門診開設的成效及不足,為今后各地區社區兒科診療、兒科適任能力的培訓及后續改進提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2018年1—3月開展調查,調查對象包括上海市嘉定區13家社區衛生服務中心參培首批“全科醫師兒科臨床適任能力培訓班”的全科醫生14人和未參培全科醫生45人。未參培全科醫生由回答問卷的193名全科醫生中選取問卷信息完整、沒有缺項、沒有漏填的45名,各社區按照1∶3與參培全科醫生配比,按年齡分層選出。直至本項調查結束時,45名未參培全科醫生均沒有接受過兒科相關培訓。未參培全科醫生的入組標準:嘉定區既往未開展兒科門診的社區衛生服務中心的全科醫生。排除標準:(1)擁有兒科執業資格或兒科中級證書者;(2)參加過其他類似兒科培訓者;(3)問卷填寫不完整或不符合題目規定者。

1.2 兒科臨床適任能力培訓 培訓特點:(1)培訓內容覆蓋兒科基礎理論、常見技能操作、常見病、常用藥等知識;(2)培訓地點包括三級醫院、二級醫院的病房與門診,充分覆蓋復雜病種及常見病的診治;(3)培訓形式包括理論學習與實踐相結合,方便短時間內掌握兒科核心內容;(4)嚴格勞動紀律管理。實訓內容:(1)至上海兒童醫院全脫產進修1個月,分別輪轉呼吸內科病房及門診、消化內科病房及門診各1周,由各科醫生帶教,同時開展小講課及出科測試,熟悉兒科復雜疾病的基礎知識、診療規范及技術、轉診指征等;(2)至嘉定區全科醫學培訓中心及4家二級醫院(上海市南翔醫院、上海市嘉定區安亭醫院、上海市嘉定區中心醫院和上海市嘉定區中醫醫院)病房及門診見習2個月,進行兒科門診診療常規、患兒收治流程、兒科臨床操作技能、當地兒童的常見疾病特點和用藥習慣等培訓。

1.3 調查方法 采用自主設計的調查問卷(分為參培全科醫生問卷、未參培全科醫生問卷)分別對14名參培全科醫生、193名未參培全科醫生通過網絡問卷的方式進行調查,此次問卷設計通過訪談多名全科醫生,并與各社區衛生服務中心參培醫生探討,以及借鑒專業兒科醫生意見后反復修改而成。2份問卷相同內容包括:(1)基本信息,包括性別、年齡、工作年限、學歷、職稱、工作場所、是否家庭醫生、有無兒科執業資格、有無獲得兒科中級證書;(2)社區兒科門診開展現狀,包括兒科患者數量(由各參培醫生提供)、病種、社區藥物及器械配備、開展醫療服務的內容、轉診情況等;2份問卷不同之處在于參培醫生問卷增加對兒科培訓及目前兒科門診開展的看法及建議,以及對“全科醫師兒科臨床適任能力培訓班”的內容及反饋。

1.4 統計學方法 采用SPSS 12.0統計軟件進行分析。呈正態分布的計量資料以(±s)表示;計數資料以相對數表示,組間比較采用χ2或校正χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

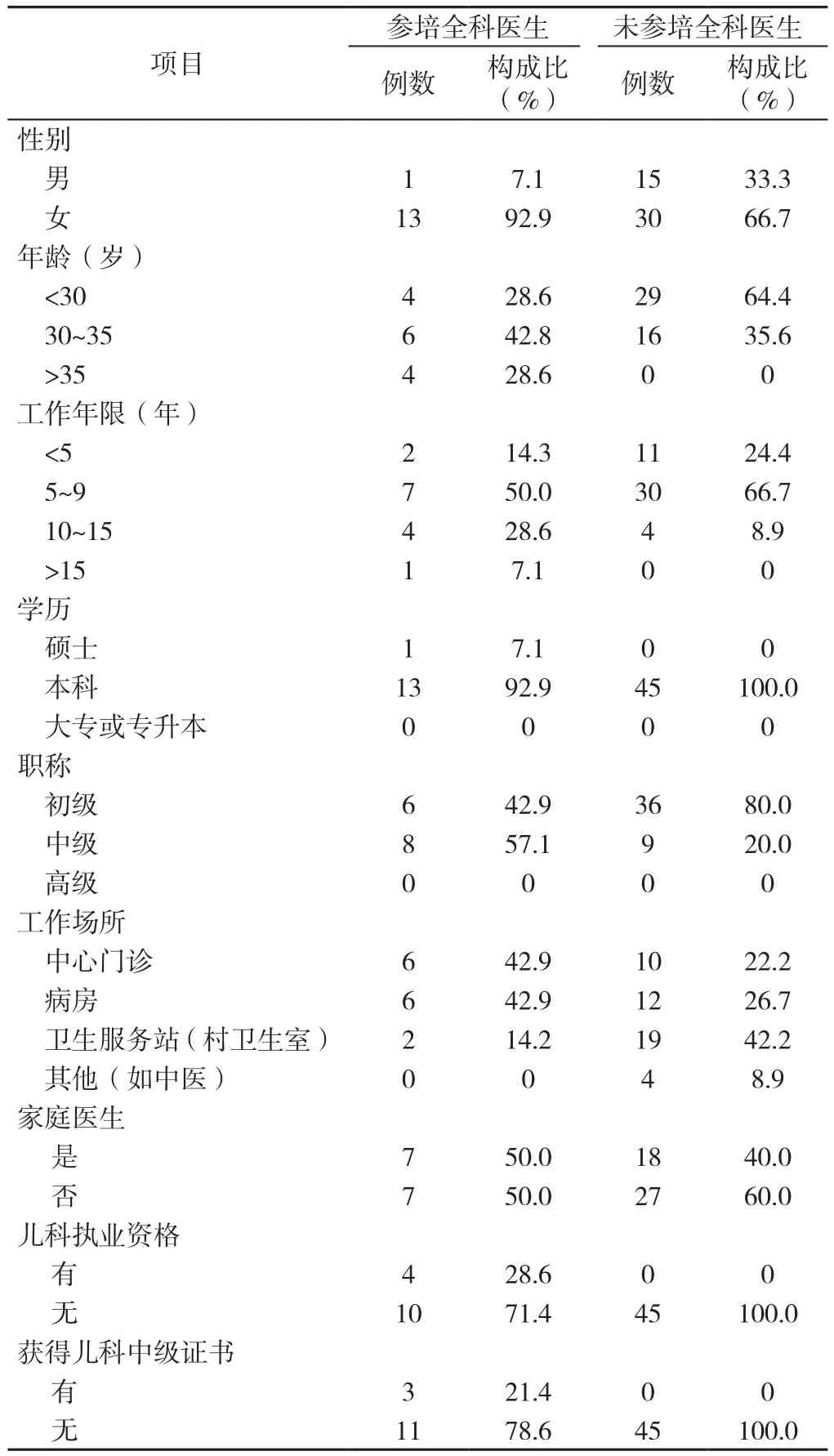

2.1 納入的社區全科醫生的基本情況 14名接受調查的參培全科醫生中,女性為主,為13人(92.9%);年齡30~35歲為主,為6人(42.8%);工作年限以5~9年為主,為7人(50.0%)。45名未參培全科醫生中,女性為主,為30人(66.7%);年齡<30歲為主,為29人(64.4%);工作年限5~9為主,為30人(66.7%)(見表1)。2017年全年接診兒童患者的人次數為6~11 000人次。

表1 14名參培全科醫生和45名未參培全科醫生的基本情況Table 1 Basic information of 14 trained and 45 untrained general practitioners

2.2 各社區開展兒科門診的意愿與現狀調查

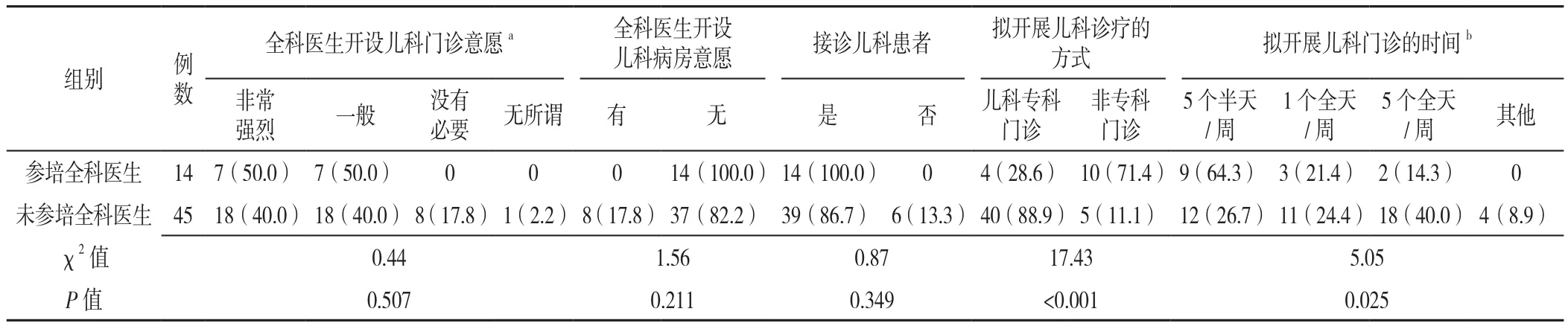

2.2.1 開設兒科意愿 參培全科醫生和未參培全科醫生擬開展兒科診療的方式意愿比較,差異有統計學意義(P<0.05);兩組擬開展兒科門診的時間意愿比較,差異有統計學意義(P<0.05)。86.4%(51/59)的全科醫生表示沒有必要在社區開設兒科病房(見表2)。

表2 參培全科醫生與未參培全科醫生對社區兒科開展后的建議〔n(%)〕Table 2 Suggestions on the opening of a community pediatric clinic from trained and untrained general practitioners

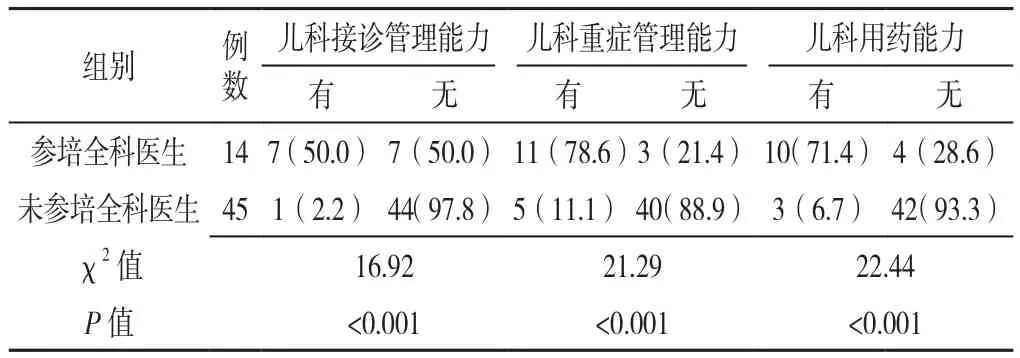

2.2.2 自評服務能力 參培全科醫生中,50.0%(7/14)的醫生認為自己能夠勝任兒科門診接診,78.6%(11/14)能夠掌握高熱驚厥、溺水、異物吸入等一些兒科常見危重癥的急救處理,71.4%(10/14)認為已掌握了兒科用藥規律,如按千克體質量計算劑量等。參培全科醫生和未參培全科醫生關于兒科接診管理能力、兒科重癥管理能力、兒科用藥能力的自評比較,差異有統計學意義(P<0.05,見表3)。

表3 社區兒科開展后參培和未參培全科醫生自評服務能力〔n(%)〕Table 3 Self-evaluation of pediatric competencies of trained and untrained general practitioners since the opening of the community pediatric clinic

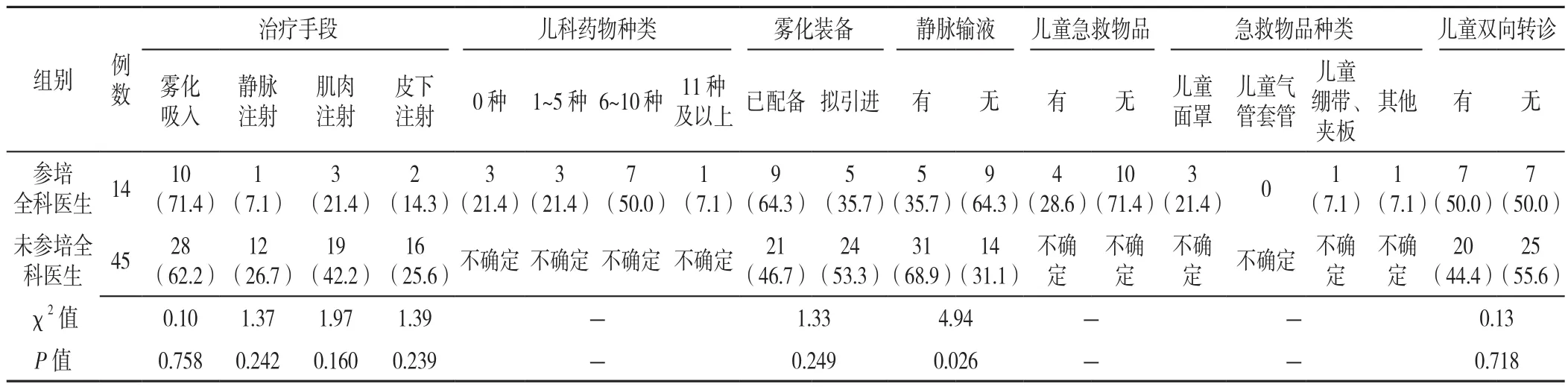

2.2.3 開設現狀 社區兒科開展后,對兒科門診的接診量調查發現,除江橋、真新及南翔社區擁有約30人次/半天的門診量外,其余社區均小于5人次/半天。對社區目前配備兒童用藥數量及種類的調查顯示:80%社區常備藥為呼吸道疾病及消化道疾病用藥,如抗生素(如頭孢克洛、阿奇霉素等)、感冒藥(如美林、美敏偽麻、小兒柴桂退熱口服液、雙黃連口服液等)、消化道用藥(如媽咪愛、葛根湯、四磨湯等)等。兩組治療手段、霧化裝備、雙向轉診情況比較,差異無統計學意義(P>0.05),兒童靜脈輸液情況比較,差異有統計學意義(P<0.05,見表4)。

表4 參培全科醫生和未參培全科醫生對兒童用藥數量、種類及治療手段比較〔n(%)〕Table 4 Number and types of pediatric drugs and pediatric therapies prescribed by trained and untrained general practitioners

2.3 14名參培的全科醫生對社區兒科臨床能力培訓及社區兒科現狀的看法及建議

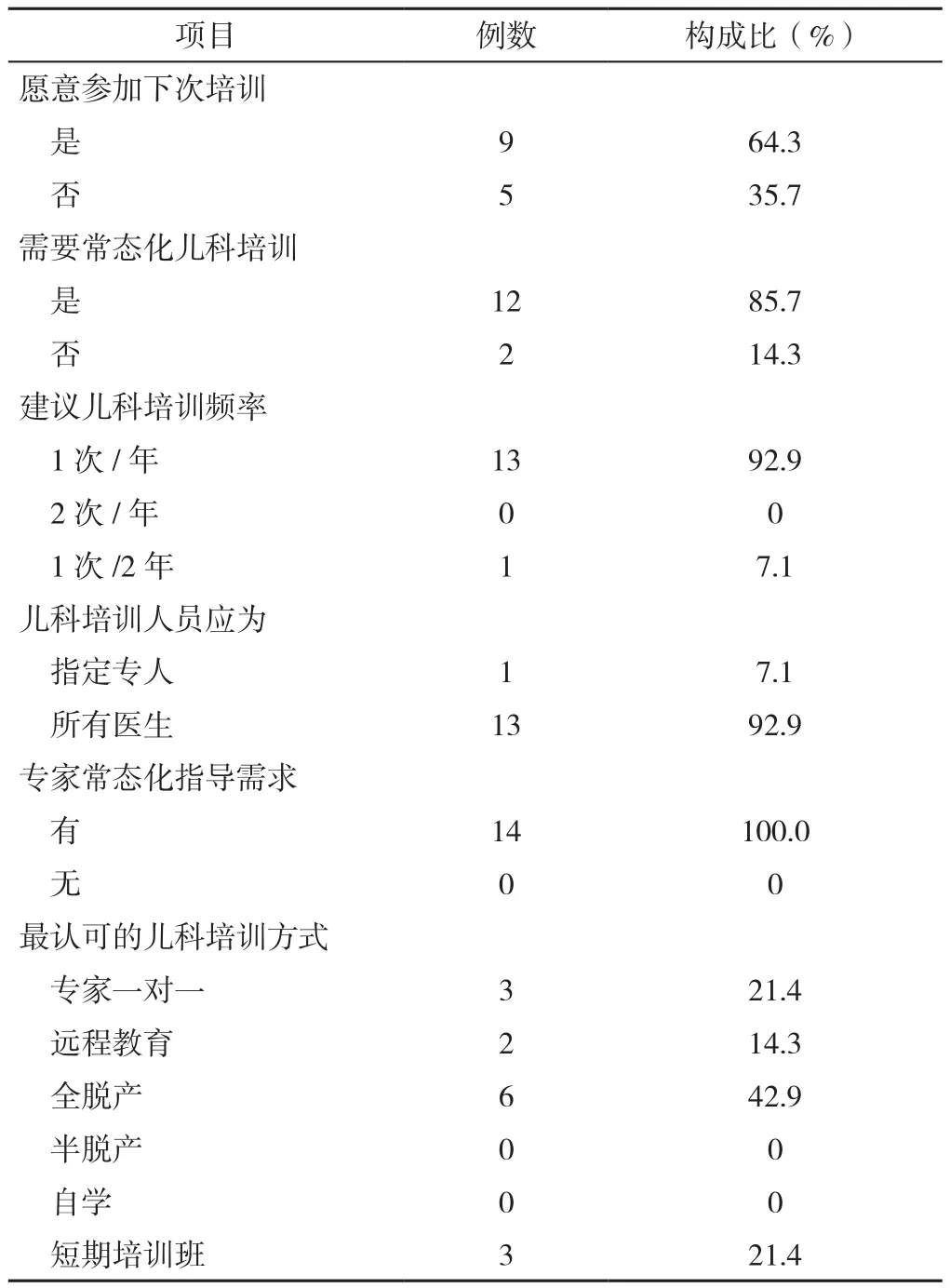

2.3.1 培訓建議 對參培全科醫生的調查發現,64.3%(9/14)的參培全科醫生愿意參加更多兒科培訓,提升自身能力,以及對培訓的形式多樣化提出了自己的見解(見表5)。

表5 14名參培全科醫生對社區兒科臨床能力培訓及社區兒科現狀的建議Table 5 Suggestions of 14 trained general practitioners on pediatric clinical competency training program and current operation of the community pediatric clinic

2.3.2 開設兒科門診的困難 目前社區衛生服務中心開設兒科門診存在的困難或障礙主要包括:缺少醫生尤其是高年資有經驗的兒科醫生坐診,全科醫生兒科接診經驗不足,兒科藥物及檢驗的缺乏,兒科醫生待遇差,兒科風險較大,醫患關系緊張,兒科門診就診量少,居民知曉力度不大,廣大居民對社區全科醫生接診患兒的能力不認可等。

2.3.3 建議 對今后社區開展兒科,全科醫生的建議和意見有:應提高社區兒科醫生待遇,以資金帶動兒科專業人才下沉社區,加強兒科專家下社區指導、逐步培訓更多專業的兒科醫生及護士,逐步開展和健全兒科門診,行政部門應減少各種硬性指標及限制,增加兒科相關能力的培訓及學習等。

3 討論

“全科醫師兒科臨床適任能力培訓”項目的開展為探索合理利用社會資源解決當前兒科醫療問題提供了參考,培訓結束后本研究通過調查問卷的形式對參培全科醫生和未參培全科醫生進行問題調研和總結,盡可能全面客觀地評價此次培訓效果,找出當前社區兒科醫療的實際問題并給出相關建議,對日后開展此類培訓項目具有一定的借鑒價值與意義。

3.1 培訓項目在社區兒科規范化診療實踐中的作用 在過去1年里,上海市嘉定區各社區衛生服務中心逐步開展社區兒科門診工作,為社區居民提供兒科常見病、多發病的診治。通過初步調查了解到,社區兒科門診緩解了社區部分兒童就醫困難與不便的問題,初見成效。兒科培訓對全科醫生開設兒科門診的意愿并沒有太大影響。此次參培全科醫生認為,培訓對接診兒科患者的能力提高有所幫助,超過半數的參培全科醫生對接診能力較有信心。相較于未參培全科醫生,參培全科醫生在兒科接診管理能力、兒科重癥管理能力和用藥能力上有了明顯的提高。這首先得益于培訓項目的豐富性及專業性,培訓注重消化道疾病及呼吸道疾病的內容培養,基于社區常見的幼兒疾病,首先在兒童醫院病房及門診培養專業的接診技術,了解上級醫院常見兒科疾病,為將來社區轉診兒科患者打下基礎,中途穿插幾次專業小講課夯實理論基礎;其次在各區級醫院兒科培訓,熟悉地區常見兒科疾病的診治,包括常用檢驗、檢查及常用藥;再次明確兒科轉診指征,每周定期考試,對所學知識進行鞏固及查缺補漏,并與對口醫院兒科醫生有進一步交流及溝通,為將來社區與上級醫院的聯動打下基礎。

3.2 社區兒科工作的不足之處 在臨床實際中仍存在著一些問題,如:(1)目前各社區兒科門診能提供的醫療服務仍有限。大部分社區僅能提供門診、兒童保健等簡單醫療服務,導致社區難以在第一時間對危重患兒進行及時有效的治療。(2)基層護士業務能力有限、臨床檢查項目不足、兒童藥物種類少等現實問題仍舊束縛著兒科醫生診療患者的“手腳”[4]。(3)大部分參培全科醫生對兒童疾病診療的經驗及技術仍有欠缺,考慮到現實醫療風險問題,在接診兒童年齡、兒科門診時長等設置上依舊較為謹慎。(4)由于社區居民對社區兒科認知不足,同時社區兒科接診時間有限,導致社區居民對社區兒科診療能力不信任,社區患兒就診人次少[5]。(5)雖然13家社區衛生服務中心均建立了兒科雙向轉診機制,但由于目前社區兒科就診患者不多,轉診機制應用較少。(6)部分擁有兒科執業資格的醫生到社區工作后放棄原本專業,改為進行兒保工作,兒科醫生的待遇低、人員缺乏成為這一現象的主要誘因。

3.3 社區兒科的改進方向 此次調查中發現的問題對今后社區全科醫生兒科臨床適任能力的培訓及社區兒科門診的改進提供了一定程度上的參考:(1)進一步完善社區兒科醫療資源,包括藥品種類(重點完善呼吸道疾病及消化道疾病相關藥品)、兒童急救物品、兒童檢驗及檢查(如呼吸道病毒、腸道病毒檢測、X線片閱片、腹部超聲等)[3]。(2)為了給患兒營造良好的就診環境,可改進社區兒科門診的布置,使其具有兒童特色,營造溫馨就診氛圍。此外可以借鑒2014年4月成立的復旦大學兒聯體的經驗[6],例如開展全覆蓋社區的兒童生命支持的培訓,選派兒科方向的超聲、影像等醫技人員到兒童專科醫院進行實訓,增加社區護士的兒科護理、靜脈輸液等能力培訓,并與三級兒童專科醫院合作開設遠程影像會診、檢驗外送、遠程接診、線上預約門診、在線雙向轉診等,合理運用兒聯體線上平臺,縱向整合醫療資源[7]。目前,上海市嘉定區“兒聯體”建設也在逐步完善,即將開展推進兩大項目,一是兒童家庭霧化適宜技術推廣,聯合上級醫院在社區配備專業兒童霧化設備及霧化藥物,指導兒童家長開展規范化霧化治療;二是0~3歲高危兒分級管理和早期綜合干預項目,主要針對早產及足月高危兒,按出生危險因素和發育風險,在社區或區婦幼保健接受分級管理。(3)針對社區兒科就診人數少的問題,強化并提升全科醫生自身的兒科接診能力、做好社區兒童健康的“守門人”是根本,同時還可通過擴大社區及兒保宣傳,加強全科醫生與兒童簽約與管理等辦法,以提高影響力。要具備救治兒科常見急癥的能力,首先要常備兒科急救物品,其次需要急救經驗豐富的兒科醫生,這樣才能適應更廣泛兒科病種的診治。(4)由于目前大部分社區兒科醫生非專業兒科醫生,臨床經驗尚有不足,這需要長期的臨床經驗積累和定期的兒科培訓與學習以加強;同時掌握良好的接診及溝通技巧,建立和諧的醫患關系,也能進一步提高兒童患者的依從性,提高其療效[8];熟悉兒科藥物的應用、完善兒科藥物合理應用制度、注重對醫護人員的藥物培訓,才能保證兒童藥物使用安全[9]。此外可定期邀請上級醫院兒科專家下社區坐診,指導社區全科醫生接診患兒以提升社區全科醫生接診患兒的能力。

3.4 局限性 受培訓時間和調查樣本等因素的限制,本調查研究難以做到面面俱到。本研究具有一定的局限性,如兒科門診開展現狀受到諸多因素的影響,兒科培訓可能有助于社區全科醫生開展規范化兒科診療工作,但這一相關性較難得到證實。查閱以往研究文獻可看到社區兒科面臨的困境主要為工作強度大、待遇差、兒科醫療資源利用不平衡、兒科就診觀念不理性;改善社區兒科的主要措施為建立社區兒科診療中心、提高兒科醫生待遇及媒體正面報道等[10],與本次調查結果相似。由此可見廣大基層兒科醫生所遇到的困難都是相似的。政府已在積極探索各種改革政策,如各級財政加大兒科健康服務的投資、適當調整兒科醫療收費、提高兒科醫生待遇等,相信不遠的將來這些問題都會得到妥善解決,相信社區兒科的發展前景會更加美好。

作者貢獻:婁蓉蓉、周敬、祝墡珠負責研究的構思與設計;婁蓉蓉負責論文撰寫與修改;陳亮、李強負責文獻查詢、資料的收集與整理、統計學處理;周敬負責文章審閱,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。