新型城鎮化下旅游產城融合的交互機理及驅動因素

——以長三角地區為例

黃成昆,廖嘉瑋,儲德平

(福建師范大學 旅游學院,福建 福州350108)

城鎮化作為人類社會發展的必然產物,其發展水平高低是衡量地區經濟發展與城市建設水平的重要指標[1]。自改革開放以來,我國城鎮化進程迅速,但發展質量卻參差不齊,出現了不少游離于城市之外的“產業孤島”,抑或缺乏產業配套而罕見人煙的“鬼城”。如何破解粗放式城鎮化與過度產城分離帶來的治理困境,推動城鎮化朝著以人為本、集約高效、城鄉一體、產城互動的和諧城鎮化方向發展,已經成為實現我國新型城鎮化建設目標,保持我國經濟持續增長的核心問題[2,3]。當前,旅游業作為第三產業的重要組成部分,伴隨著其產品供給類型的橫向拓展及其功能空間的縱向延伸,日益彰顯出強勁的綜合帶動效應[4,5],寓旅于城、以城促旅,日漸成為新型城鎮化建設背景下實現產城融合的重要手段[6]。

當前,學界對于旅游產城融合關系的理論思考主要切入點源于20 世紀90 年代“旅游城鎮化”概念的提出[7]。隨著多年來研究的逐步深入,現有研究對旅游產城關系的分析,主要依托于熵權法、耦合協調度模型、計量經濟模型等定量統計方法[6,8,9],并融入GIS空間分析與可視化手段[10,11],從全國、省域與城市群等宏觀區域尺度進行探討。同時,近年來部分研究也出現了微觀區域轉向,開始從單一城市[4]、鄉鎮[12]、旅游景區[13]等小范圍尺度展開分析。此外,以定性視角展開的個案剖析也日漸成為探討旅游產業與城鎮化之間關系的研究重點。此類研究多借助實地觀察、訪談調研、扎根理論等方法,以農業遺產地[14]、濱 海 旅 游 地[15]、宗 教 旅 游 地[16]、典 型 旅游村[17,18]等微觀區域為案例地梳理旅游城鎮化的發展階段與模式。雖然在個案定性分析上逐步開始注重探討旅游產業與城鎮化間的作用協調機理,但是多數定量研究卻仍停留于探討旅游產城要素間的單一聯系,而對要素間的作用機理剖析有所忽視。在產城融合發展的過程中,“人”作為產城融合的關鍵要素,“人的發展”是其最核心的本質內容,最終目標是要實現產、城、人三者間彼此促進的良性循環發展狀態[19,20]。從現有研究來看,當前多數研究仍然停留在旅游“產”與“城”之間的關系探討[21-23],而忽視了“人”的發展在產城融合中的重要地位與作用。這不僅是旅游研究視角下缺乏對“人”在產城融合中作用的重視,更是多數城鎮化與產城融合研究中亟待深入探討的話題。當前僅有少部分研究從理論演繹或實證視角初步探討了“人”在產城融合中的作用[19,24],但也大多是圍繞產、城、人三個維度間 的靜態分析,缺乏從動態視角梳理產城融合的內在作用關系[25]。

本文選取旅游產業、城鎮化、居民收入水平均居于全國前列的長三角地區作為重點研究區域,利用2004—2018 年長三角地區41 個城市的社會經濟發展數據,基于面板向量自回歸模型對長三角地區旅游產業、城鎮化與居民收入間的交互關系及其整體趨勢進行了分析,并借助熵權法、多尺度地理加權回歸模型及空間可視化分析方法,對長三角地區旅游產城融合的驅動因素展開了剖析,以期為其他地區在新型城鎮化進程中旅游產城融合的協調發展提供經驗啟示。

1 研究區概況、數據來源與研究方法

1.1 研究區概況

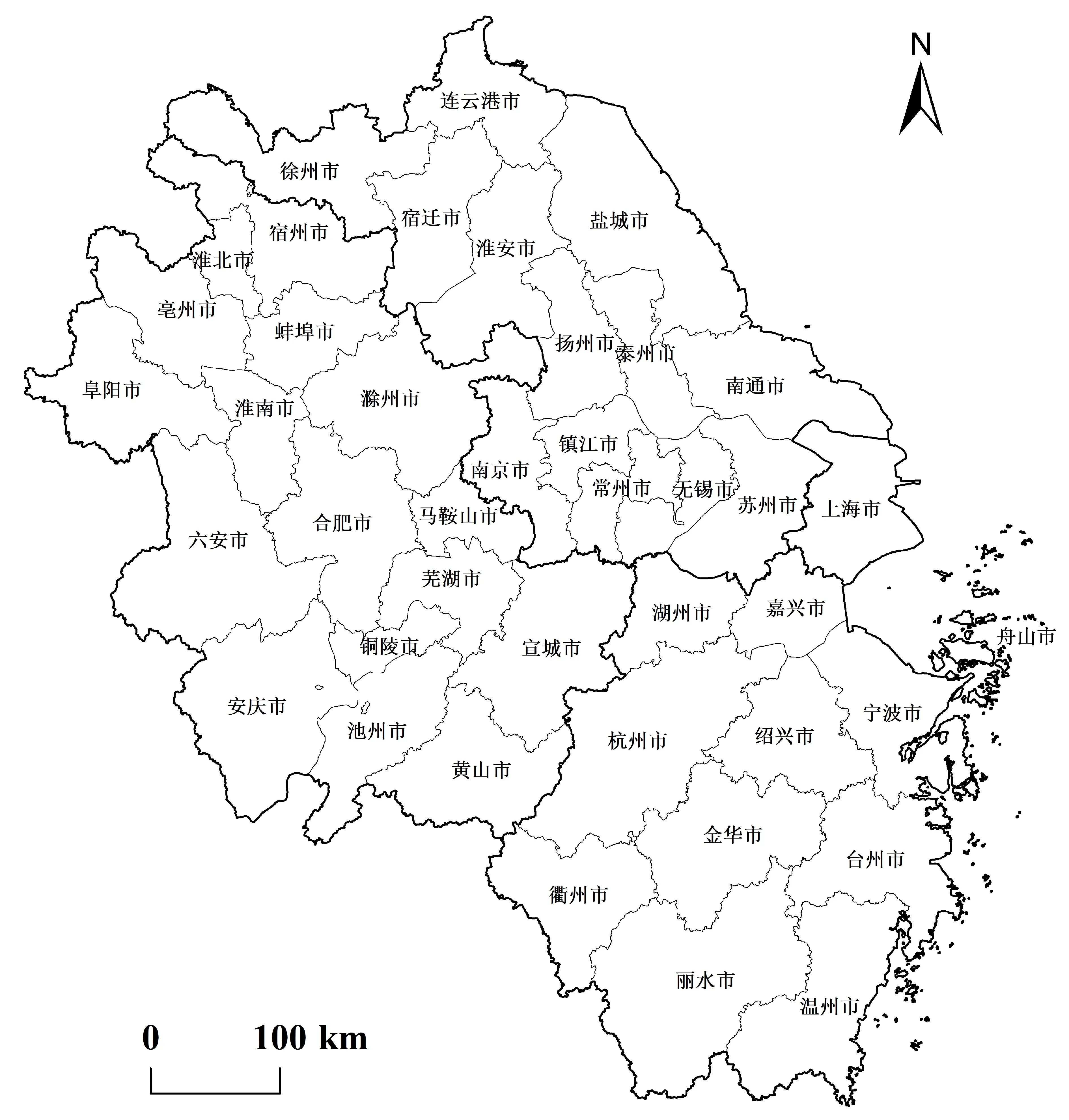

長三角地區是長江三角洲的簡稱,作為我國經濟最為發達的區域之一,長三角地區城鎮化水平長期處于全國領先地位,城鎮化整體發展質量高、內部城鎮體系完備,常住人口城鎮化率超過60%。此外,長三角地區還擁有豐富的旅游資源,城市文化旅游發展具有突出特色,旅游產業創新融合水平位于全國前列。因此,選取長三角地區作為旅游產城融合的研究區域,具有較強的典型性。依據2019 年印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》,長三角規劃范圍囊括上海、江蘇、浙江、安徽4 省市全境。因此,本文采用此標準對長三角范圍進行了界定,共包含41 個城市,面積達35.8 萬km2。

長三角行政區劃如圖1 所示。

圖1 長三角研究區域

1.2 指標說明

旅游產業:旅游總收入直接反映了旅游產業的發展水平,是衡量地區旅游建設成效的關鍵指標。地區旅游總收入越高,意味著該地區的旅游產業對社會經濟發展的推動作用越大。本文在參考現有研究的基礎上[26],采用旅游總收入占GDP比重作為衡量旅游產業發展水平的指標,記為tour。

城鎮化:對于城鎮化水平的測算,以往研究通常使用單一指標法或綜合指標法予以衡量。綜合指標法雖然涉及要素廣泛,包含城鎮化多個側面,但是存在多重共線性的可能,導致計算結果偏差[27],且目前在指標選取上也缺乏統一標準。而單一指標法則是國家統計局已公布的計算方法,采用城鎮人口(非農業人口)占城市總人口(一般是指常住人口)的比重來表示。本文采用單一指標法,以城鎮人口(非農業人口)占城市年末總人口的比重作為城鎮化水平的評價指標,記為urban。

居民收入:城鎮居民生活質量由諸多影響因素構成,而其中城鎮居民經濟收入不僅是滿足生理需要,即改善吃穿住行最基本的條件,也是滿足更高層次的自我實現需求的重要前提。可以說,經濟收入水平在提升居民生活質量上發揮著關鍵作用,是實現“城鎮化中人的發展”的重要衡量要素。因此,在參照已有研究的基礎上[20,24],本文選取城鎮居民家庭人均可支配收入,作為居民生活質量的衡量標準,并對變量取對數處理,以規避異方差和量綱問題,記為income。

1.3 數據來源

本文所采用的數據來自2005—2019 年《中國城市統計年鑒》和長三角各省份與地級市統計年鑒、統計公報,部分年份缺失數據采用插值法進行補齊。需要說明的是,由于安徽省原地級市巢湖市于2011年被撤銷,其行政區域分別劃歸合肥市、馬鞍山市和蕪湖市管轄,考慮到數據的連續性與研究需要,本文參照已有研究[27,28],按照最新行政區劃進行了社會經濟數據統計處理與地圖可視化分析。

1.4 研究方法

PVAR模型:面板向量自回歸模型(Panel Vector Auto- regression,PVAR)是包含了固定效應的動態面板模型,無需對外生變量和內生變量進行區分,可以將所有變量視為內生變量。由于旅游產業、城鎮化、居民收入三者之間并非單向的線性影響關系,而PVAR模型卻可將所有的變量和滯后期考慮在內,將其視為一個內在系統以反映各變量間的互動關系[26],因此本文將依托PVAR模型分析旅游產業、城鎮化與居民收入間的動態作用關系,其模型結構如下:

式中,i表示不同地市;t 表示年份;Yit包括3 個列向量,分別是旅游產業(tour)、城鎮化(urban)和居民收入(income);γ0表示截距項向量;P 表示滯后階數;γj表示滯后j階的參數矩陣;αi表示個體固定效應的變量;βt表示時間效應變量;εit表示隨機擾動項。

MGWR模型:多尺度地理加權回歸模型(Multiscale Geographically Weighted Regression,MGWR)2017年由Fotheringham A S、Yang W與Kang W等[29]提出,Yu H、Fotheringham A S、Li Z等[30]和Oshan T M、Li Z、Kang W等[31]在2019 年分別對該模型的統計推斷方法及在Python軟件中的運算實現作了進一步的探索與完善,使MGWR模型廣泛應用于實證問題的研究成為可能。該模型相較于傳統的地理加權回歸模型(Geographically Weighted Regression,GWR),其對于變量系數計算更為精確細致,更接近于模型真實值。這主要體現在傳統的GWR 模型雖然擴展了線性回歸模型,運用局部加權最小二乘法對不同區域的變量影響進行估計,但是GWR 模型中對不同區域變量間卻仍然是運用統一帶寬進行計算。而MGWR模型正是對此進行了修正調整,對每個變量樣本使用特定的帶寬,用以計算其空間作用過程的指標尺度,反映解釋變量對被解釋變量隨空間位置變化的影響,結果將更加符合實際。考慮到驅動旅游產城融合的相關因素涉及范圍廣,存在空間異質性的可能性大,因此本文采用MGWR 模型進行分析。模型結構如下:

式中,Yi為觀測值;β0(ui,vi)為i 點的回歸截距項;(ui,vi)為第i個樣本空間單元的地理中心坐標;βbwj為回歸系數,其中bwj表示第j個變量回歸系數使用的帶寬;xij為獨立變量xj在i 樣本空間上的值;εi為第i個樣本空間的隨機誤差項。

此外,在MGWR 模型的設定上,采用高斯函數(Gaussain)確定某一樣本空間觀測點到其他樣本空間觀測點的距離權重,利用赤池信息準則(Akaike Information Criterion,AIC)分析模型自由度的差異,確定最優帶寬。

2 基于PVAR模型的交互機理分析

2.1 面板單位根檢驗

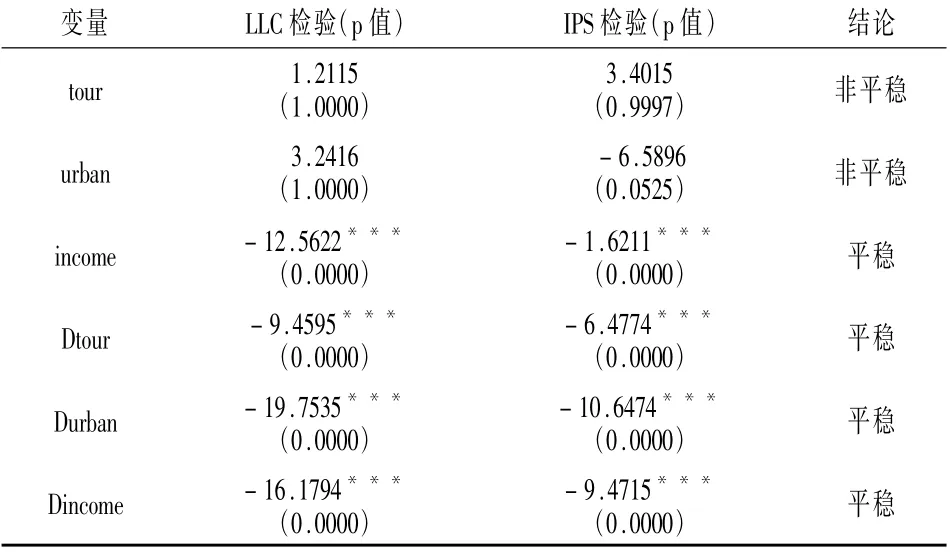

在對PVAR模型進行估計之前,需要對所用面板數據進行平穩性檢驗。若直接對非平穩數據進行數據建模,易出現“偽回歸”現象,導致估計結果產生偏差。本文借助Stata 15.0 分別對面板數據tour、urban 與income 及其一階差分序列Dtour、Durban 與Dincome 進行IPS 檢驗(異質單位根)和LLC(同質單位根)檢驗,結果如表1 所示。從表1 可見,tour、urban與income的原序列絕大多數情況下無法拒絕變量非平穩的原假設,而其一階差分序列Dtour、Durban與Dincome 均拒絕變量非平穩的原假設,由此可認為Dtour、Durban與Dincome為平穩序列,可以進行PVAR模型估計。

表1 變量平穩性檢驗

2.2 最優滯后階數確定

為保證PVAR模型參數估計的有效性,應確定PVAR模型的最佳滯后階數。本文根據AIC、BIC 和HQIC準則,選擇其最小值所在的滯后階數。根據表2的檢驗結果可知,在BIC 準則中的最優滯后階數為1 階,而AIC和HQIC準則均表現為最優滯后階數為2 階,因此選取2 階作為PVAR 模型的最優滯后階數。

表2 滯后階數的選擇

2.3 PVAR模型估計

為驗證旅游產業、城鎮化和居民收入3 個變量間的短期因果關系,即短期非均衡狀態向長期均衡狀態動態調整的過程,可建立PVAR 模型,采用廣義矩估計(GMM)方法。對構建的PVAR 模型而言,需判定模型是否具備穩定性,若模型不穩定,則后續基于該模型的相關分析則不具備有效性[32]。判定PVAR模型的穩定性,主要依照PVAR模型所有根模的倒數值進行判別。如果所有根模倒數值小于1,即根模位于單位圓內,則該PVAR模型平穩。由圖2可知,本文所建立的PVAR 模型根模倒數值全部位于單位圓內,說明PVAR模型系統是平穩的,可以進行后續分析。

圖2 PVAR模型根模倒數值

2.4 脈沖響應

為更加清晰地描繪旅游產業、城鎮化與居民收入之間的作用關系,本文利用脈沖響應函數對變量間相互予以一個期限為10 期的標準差沖擊,結果如圖3。從圖3 可清楚地看到旅游產業、城鎮化與居民收入之間的動態作用關系。

圖3 脈沖響應函數曲線

旅游產業(Dtour)與城鎮化(Durban)的作用關系。旅游產業對城鎮化的沖擊在前期呈現較為明顯的正向效應,而后大弧回落,直至趨于平穩。這表明旅游產業在前期發展階段對于城鎮化的推動作用較為明顯,尤其體現在帶動人口集聚的效果上,但在經過一個快速發展期后,旅游產業對城鎮化的作用逐漸從發展速度上的宏觀推動轉變為發展質量上的微觀調控。城鎮化對旅游產業的沖擊;在沖擊伊始呈現出正向效應,但隨后迅速轉為負向效應,并逐漸衰減趨于平穩。這說明在城鎮化的初期,其能有效推動旅游產業發展。而隨著城鎮化進一步推進帶來的人口、土地與環境等問題,將一定程度阻滯旅游產業發展,但這種負向影響會隨著城鎮化發展質量的提高而逐漸減弱。

旅游產業(Dtour)與居民收入(Dincome)的作用關系:①旅游產業對居民收入的沖擊。在初始期旅游產業對居民收入產生輕微正向效應后,便迅速回歸平緩,說明旅游產業發展初期可一定程度上提高當地居民的收入,但長期來看,旅游產業對居民收入的正向響應效果較為有限。②居民收入對旅游產業的沖擊。在前期居民收入對旅游產業具有負向效應,并在達到最低值后,逐漸趨于平緩。表明居民在收入情況初步得到改善時,多用于滿足衣食住等物質生活的需要,隨著收入水平不斷提高,物質生活條件得到極大滿足后,旅游休閑等文化精神生活水平的提升才會逐漸受到重視。

城鎮化(Durban)與居民收入(Dincome)的作用關系:①城鎮化對居民收入的沖擊。在前期城鎮化會對居民收入的沖擊呈現一個由正及負再回正的過程,且沖擊很快便趨于平緩。這說明伴隨人口集聚帶來的城鎮化發展,其對提高居民收入的作用僅在短期內體現,但是中后期隨著城鎮化發展質量的提高,社會多元需求的出現,其已不僅限于對經濟收入等居民物質生活產生影響。②居民收入對城鎮化的沖擊。在沖擊伊始迅速下跌為負向效應,但隨后又再次快速轉變為正向效應,并逐漸趨于平緩。這表明居民收入的提高最初并未明顯促進城鎮化發展,但隨著居民收入達到相應水平后,一定程度會刺激人口集聚,推動城鎮化發展,但整體而言正向效應漸微,且較快趨于平緩。

2.5 方差分解

本文主要利用方差分解進一步探究了各變量在相互沖擊中產生的貢獻大小,結果表明,旅游產業、城鎮化、居民收入的方差貢獻率在全時段中都主要依賴于自身發展慣性,但三者自身的方差貢獻率均會隨著期數的增大而逐漸減弱。除了自身方差貢獻率帶來的影響外,三者的方差貢獻率還呈現以下特點:

在旅游產業的方差貢獻率中,城鎮化與居民收入的貢獻率都在不斷增大,全時段分別為(0—1.2486%)和(0—8.2838%),可看出居民收入的貢獻率明顯高于城鎮化的貢獻率,表明旅游產業受自身影響較大,居民收入提高對其影響次之,城鎮化對其影響最小。在城鎮化的方差貢獻率中,旅游產業與居民收入的方差貢獻率雖然都在不斷增加,分別為0.1628—0.6214%和0—0.1617%,但是整體影響不大,說明城鎮化的發展主要還是源于自身的推動。在居民收入的方差貢獻率中,旅游產業的方差貢獻率在前期出現了輕微下降,但在后期又開始有所提升,整體在1.179—1.4117%中浮動,而城鎮化的方差貢獻率在前期快速提高而在后期則提升速度放緩,全時段維持在1.8505—4.1997%。總體來看,城鎮化對居民收入的影響相較旅游產業而言更加明顯。

3 驅動因素分析

3.1 變量選取

為了探究驅動旅游產城融合的主要因素及其空間影響關系,本文依據2004—2018 年長三角地區各地市旅游產業、城鎮化、居民收入的相關數據,借助綜合發展水平評價模型計算出旅游產城融合水平評價指數并將其作為因變量。具體做法為:將旅游產業、城鎮化、居民收入的原始數據進行離差標準化處理,隨后根據熵權法計算得出旅游產業、城鎮化、居民收入在旅游產城融合水平評價指數中的權重大小分別為0.591、0.313、0.096,最終依據權重相乘求和得出2004—2018 年長三角各地市旅游產城融合水平綜合評價指數。具體的計算公式參閱蔣天穎、華明浩和許強等的研究[33]。

此外,在自變量的選取上,本文通過對旅游城鎮化與產城融合相關研究中的影響因素進行了分析[6,20,34],并結合長三角的實際情況和數據的可獲取性,選取2004—2018 年人均GDP、第三產業比重、人均外資金額、人均地方財政支出、旅客周轉量、每萬人在校大學生數、人均郵政業務收入、互聯網用戶數、建成區面積比重、建成區綠化覆蓋率來作為解釋變量。

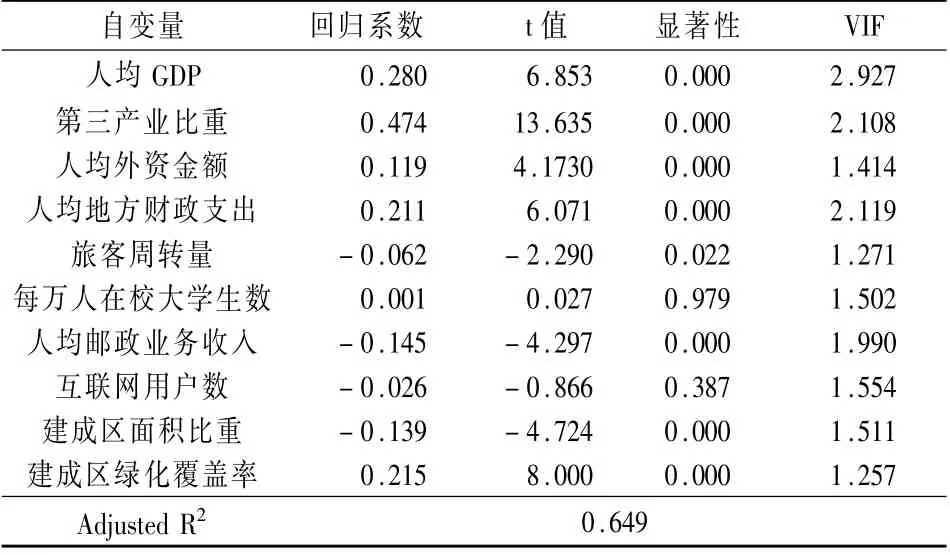

為掌握各驅動因素對旅游產城融合水平的全局影響,本文基于OLS 模型對旅游產城融合水平進行了一般線性回歸分析,結果見表3。

模型全局估計結果

表3 OLS

通過共線性診斷發現,所有變量的VIF 均顯著低于7.5,不存在明顯的共線性,達到回歸分析要求。由表3 可知,在5%及以下顯著性水平條件下,每萬人在校大學生數、互聯網用戶數兩個因素未通過顯著性檢驗,因此將其予以剔除。最終檢驗結果共有8 個因素對旅游產城融合水平具有重要影響,可將其帶入MGWR模型進行檢驗分析。

3.2 MGWR結果分析

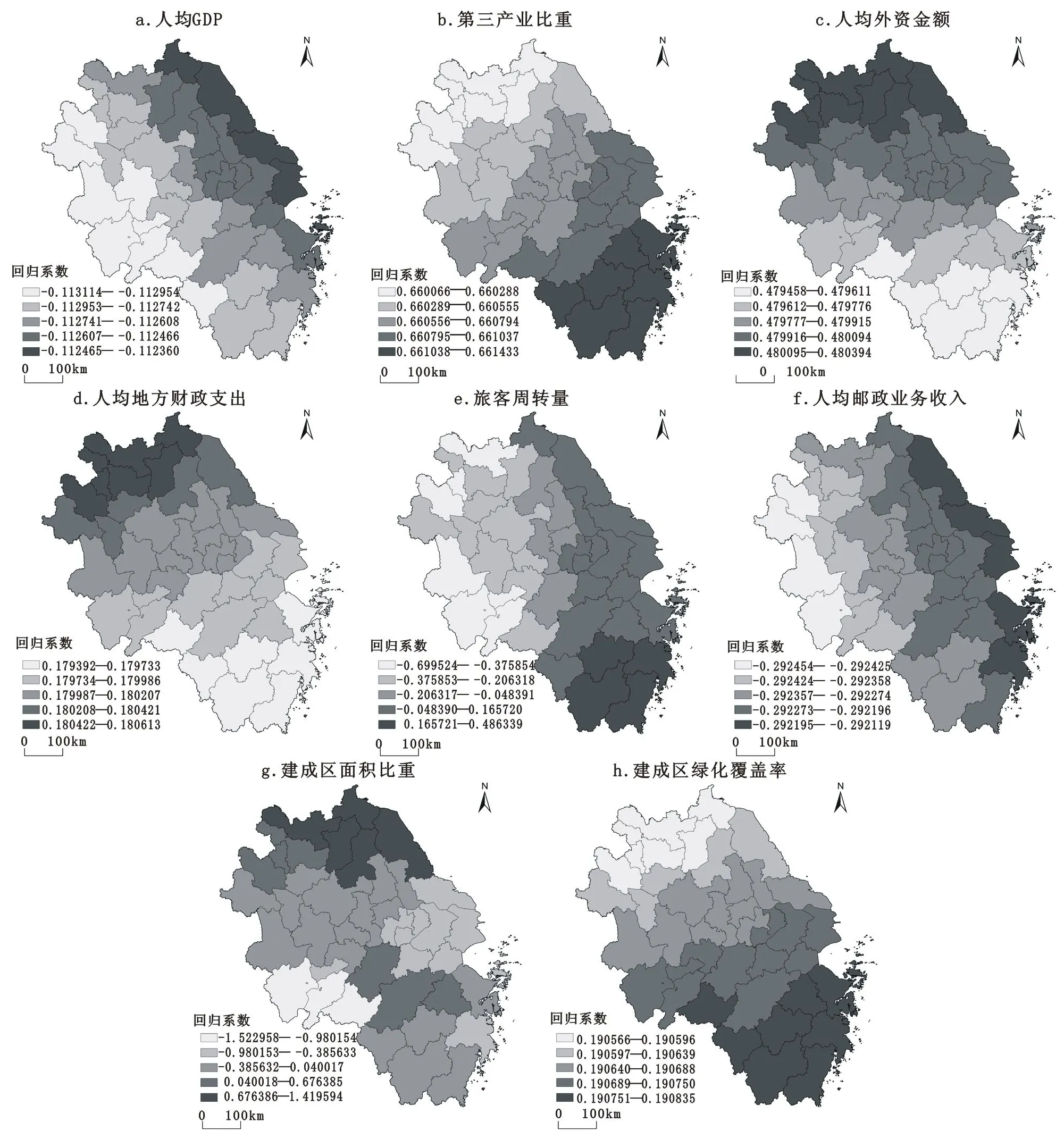

從以往研究來看,為了規避單一時間截面數據的片面性,本文通過將因變量與自變量分別取平均值[35],再將其帶入MGWR 模型。從MGWR 回歸分析結果(圖4)來看,第三產業比重、人均外資金額、旅客周轉量、建成區面積比重對旅游產城融合水平影響較大,是主要的驅動因素。

圖4 MGWR模型各驅動因素回歸系數的空間分布

從圖4b看,第三產業比重的影響均為正值且空間差異較小,回歸系數整體呈現由南向北依次遞減的態勢,表明第三產業比重增加有利于旅游產城融合水平的提高,主要原因在于相對于第一、二產業而言,第三產業更加注重于發展的質量,是多數地區產業轉型升級的目標。總體來看,長三角南部地區的產業結構優于北部地區,在調整產業結構方面,長三角北部尤其是蘇北、皖北地區的調整潛力大于長三角南部地區。在相同條件下,如長三角北部地區有意識地增加第三產業比重,對旅游產城融合水平提升會產生更加明顯的影響。

從圖4c看,人均外資金額回歸系數均為正值且空間差異較小,整體數值呈現由南向北的遞增趨勢,表明人均外資金額對于旅游產城融合水平的提高具有著正向影響,尤其在經濟相對較弱的長三角北部地區,人均外資金額的帶動作用更為明顯。

從圖4e看,旅客周轉量對旅游產城融合水平具有較大的影響,其回歸系數存在正負雙向,不同地市間存在顯著的空間異質性。整體來看,浙江省、上海市和江蘇省沿海地帶為正值,而安徽省全省和江蘇省部分內陸地市均為負值,尤其在皖西南與皖北地區數值達到最低水平。旅客周轉量一定程度上是地區交通發展水平及游客流量的重要體現,而交通水平是一個地區經濟開發、旅游發展的必要條件。因此,對長三角地區的非沿海城市提高旅游產城融合水平而言,在交通建設與客流量提高方面具有更大的發展潛力。

從圖4g看,建成區面積比重的回歸系數由正及負,其對旅游產城融合的空間異質性影響最為顯著(回歸系數變化范圍最大),正向影響最大的區域為蘇北5 個地市,負向影響最大的是皖南的安慶、池州、黃山3 個地市。這表明在長三角經濟更為發達的地市,近些年來已開始由一味注重城市面積的擴張轉變為在合理擴大城區面積的同時,更加注重建設的質量,進而使得城市建成區的建設能對旅游產城融合水平起到正向的推動作用。而在長三角經濟相較不那么發達的部分地市,快速的城市建設擴張對于提高城市發展質量并未起到積極效應,這恰與旅游產城融合要求由高速度轉向高質量的城鎮化發展理念相背離,從而可能對旅游產城融合水平產生負向影響。

此外,其他驅動因素,包括人均GDP(圖4a)、人均地方財政支出(圖4d)、人均郵政業務收入(圖4f)、建成區綠化覆蓋率(圖4h)的回歸系數較小,空間異質性并不明顯,是旅游產城融合水平的輔助性驅動因素。值得注意的是,人均GDP 與人均郵政業務收入在長三角所有地市對旅游產城融合水平均為負向影響,這似乎與常規認識相背離。其中,人均GDP的對旅游產城融合的影響較小且為負向影響,這與麻學峰與劉玉林[4]、鄒德玲與叢海彬[20]對旅游城鎮化與產城融合的研究結果相類似。表明在經濟可持續化發展的今天,GDP 已不再是唯一的衡量標準,人們對生活質量提出了更高要求,實現社會、經濟、人口、生態等諸多要素的有效協調,正成為未來城鎮發展的新方向。此外,人均郵政業務收入對旅游產城融合呈現負向影響,說明郵政物流行業的發展并沒有推動旅游產城融合水平的提高,主要是因為長三角是我國物流業高度發達的地區,物流業的發展對旅游產城融合水平的邊際效應已經趨于飽和。

4 結論與討論

4.1 結論

本文以我國長三角地區作為研究區域,基于面板向量自回歸模型對長三角地區旅游產業、城鎮化與居民收入間的交互關系及其整體趨勢進行了分析,并借助熵權法、多尺度地理加權回歸模型和空間可視化分析方法,進一步剖析了長三角地區旅游產城融合的驅動因素,研究結論如下:一方面,從交互機理看,長三角地區旅游產業、城鎮化與居民收入三要素間的交互影響關系均表現為短期內的互促影響。其中,旅游產業對城鎮化的影響為正向,且影響幅度要大于城鎮化對旅游產業的作用;旅游產業對居民收入在短期內有正向促進作用,而居民收入對旅游產業發展在短期則表現出負向影響;城鎮化對居民收入短期表現出正向影響,而居民收入對城鎮化的影響則經歷了由正及負再轉正的影響過程。總體上,長三角各地市在旅游產業、城鎮化與居民收入三要素的交互影響中,其交互影響機理基本在短期內產生作用,尚未形成成熟穩定的長期性互促機制。另一方面,從驅動因素看,長三角地區的第三產業比重、人均外資金額、旅客周轉量、建成區面積比重是旅游產城融合空間格局形成的主要驅動因素,而人均GDP、人均地方財政支出、人均郵政業務收入、建成區綠化覆蓋率對旅游產城融合的影響較小,屬于輔助性驅動因素。其中,建成區面積比重與旅客周轉量對旅游產城融合水平的回歸系數正負值兼具,且變化范圍較大,存在顯著的空間異質性;第三產業比重、人均外資金額、人均地方財政支出、建成區綠化覆蓋率對旅游產城融合水平提高具有正向推動作用,而人均GDP、人均郵政業務收入對旅游產城融合水平則有負向牽制作用。

4.2 討論

在我國城鎮化從注重規模速度向注重質量效益轉變的關鍵時期,選擇長三角地區開展旅游視角下的“產、城、人”交互機理研究,并探究其融合的驅動因素,既可助推新型城鎮化的理論研究,也能為調控長三角旅游城鎮化發展提供參考。由于旅游業作為綜合性產業,其與城鎮化的交互融合、協同演進是一個相當復雜的過程,當前尚未形成一個統一的標準對指標體系進行界定。本文對旅游產城融合及其驅動因素的指標數據選取主要是基于長三角地區的特定情況,并立足于已有相關研究做出的現實研判。但因不同地區旅游資源豐裕度、旅游市場發掘程度、地區城鎮化發展水平等都有所差別,同一地區不同類型的產城融合模式也存在差異,本文依據特定測量指標所得出的結論,其是否適用于其他同類型地區的旅游產城融合分析,還有待更多的實證檢驗。