基于數字足跡的城市旅游流網絡結構演化研究

——以杭州市為例

李 晶,葛玉輝

(上海理工大學 管理學院,上海200093)

旅游流作為旅游目的地之間游客空間分布的一種形式,是制定區域旅游規劃和產業發展政策的重要基礎。當前我國國家區域發展戰略背景發生了根本變化,經濟體量大、綜合國力不斷增強,原來制約旅游發展的最大問題已基本解決,目前城市化發展成為新時代戰略發展的突出特點。在當下深度城市化階段,旅游業在我國城市高質量發展中扮演著重要角色。城市旅游業發展迅速,但矛盾日益突出,如旅游供需空間不相匹配、旅游旺季人滿為患、城市交通建設與旅游發展不協調等,而正確地把握城市旅游流分布及其內部動力機制問題成為解決上述問題的關鍵[1]。

旅游流的組織和發生離不開網絡,目的地旅游系統的基本屬性更明顯地表現為網絡的連通性和關系性,因此對旅游者與旅游目的地之間網絡關系的研究已成為認知旅游流系統本質的最有效切入點。在研究方法上,現有研究主要基于空間結構理論、復雜社會網絡理論等[2]揭示旅游系統空間規律。國外對于旅游流網絡結構的研究較少,主要集中于應用該方法探討旅游地的網絡結構特征和分析不同利益者之間的相關關系。Hongsong Peng、Jinhe Zhang、Zehua Liu等采用社交網絡分析方法和邊界效應分析方法研究了中國的跨境游客流量[3];Bindan Zeng 以社會網絡理論分析了我國赴日旅游流的節點結構和網絡結構特征[4];Sanghoon Kanga、Gyehee Lee 與Jinwon Kim等結合GIS,分析識別了韓國旅游景點系統的空間結構特征[5]。國內也有許多學者利用該方法進行了旅游流結構的研究,并在入境旅游流與國內省域和典型城市旅游流網絡結構方面取得了豐碩成果。如,張妍妍、李君軼、楊敏[6]利用社會網絡方法總結了西安國內散客旅游流時間及網絡結構特征;羅秋菊、梁思賢[7]研究認為入滇自駕旅游客流呈“多核線網狀”空間分布形態;閆閃閃、靳誠[8]總結出洛陽市旅游流網絡在空間上呈現出“單核線網狀”分布形態。眾多學者[9-11]對旅游流網絡特征進行了單一時間截面的研究,受到數據的制約性較大,而旅游目的地網絡的動態演化研究具有更強的解釋力和預測性[12]。近年來,國外相關學者對研究旅游流網絡結構的動態演化做了很好的嘗試。如,Kathryn Pavlovich探究了關于新西蘭懷托摩洞的旅游網絡演化[13];Kim Y - R、Scott N[14]研究了韓國首爾購物旅游目的地網絡的變化和穩定性;Naixia Mou、Rongzheng Yuan、Tengfei Yang 等[15]探討了上海入境旅游客流網絡的特征以及動態變化,總結出上海旅游業高度集中在市中心的AOI上。國內現有研究大多聚焦在以復雜網絡理論研究某一時間斷面或特殊時段的城市旅游流網絡特征,缺少不同時間節點的旅游流網絡的對比分析,以探求動態的旅游流網絡演變規律。

研究尺度上,國外學者在大尺度區域的旅游流研究相對豐富,而國內學者不僅包括大尺度區域的流量研究,還有中小尺度的旅游流流量分析。其中,對大尺度旅游流的分析主要集中于入境和國內特定的旅游主題[16];中尺度主要是旅游區域內部,如長三角[17]、京津 冀[18]、川 西 北 高 原[19]等;小 尺 度 主 要是分析省域、市域內部或知名度較高的旅游景區內部[20,21]。國內展開的以城市為尺度的典型研究主要包括南京[22,23]、北京[24]、上海[25]、成都[26]、青島[27]和洛陽[28]等旅游城市,側重于研究某一時段的旅游流網絡結構特征。綜合來看,對于長三角重要城市杭州市的現有研究關注某一時間截面的A 級景區范圍[29],選擇的城市旅游節點完整性不夠,對城市內部動態演變的旅游研究較少。

本文以杭州市市區為案例地,采用爬蟲技術抓取網絡游記數據,建立2016 年、2019 年兩個時段的旅游流網絡,比較杭州市旅游流網絡結構的變化,分析城市旅游流的空間行為特征和演變規律,為合理優化城市旅游吸引物,加強城市旅游開發和培育新的城市旅游經濟增長點提供理論指導和參考。

1 研究區概況、數據來源與研究方法

1.1 研究區概況

杭州市是浙江省的省會,為長江國際黃金旅游帶的重要旅游城市。杭州市人文古跡眾多,西湖及其周邊有大量的自然景觀和人文景觀遺跡成為獨特的旅游吸引物體系。隨著全域旅游的展開,2016—2019 年杭州市游客總接待量從1.41 億人次上升到2.02 億人次[30],增長率達43.3%,城市旅游流規模大,對杭州城市發展產生了極大影響。本文以杭州市10 個市轄區(上城區、下城區、西湖區、江干區、拱墅區、濱江區、蕭山區、余杭區、臨安區、富陽區)為研究區域,通過收集兩個時段不同節點的游客數字足跡分析杭州市旅游流的空間結構演化特征。

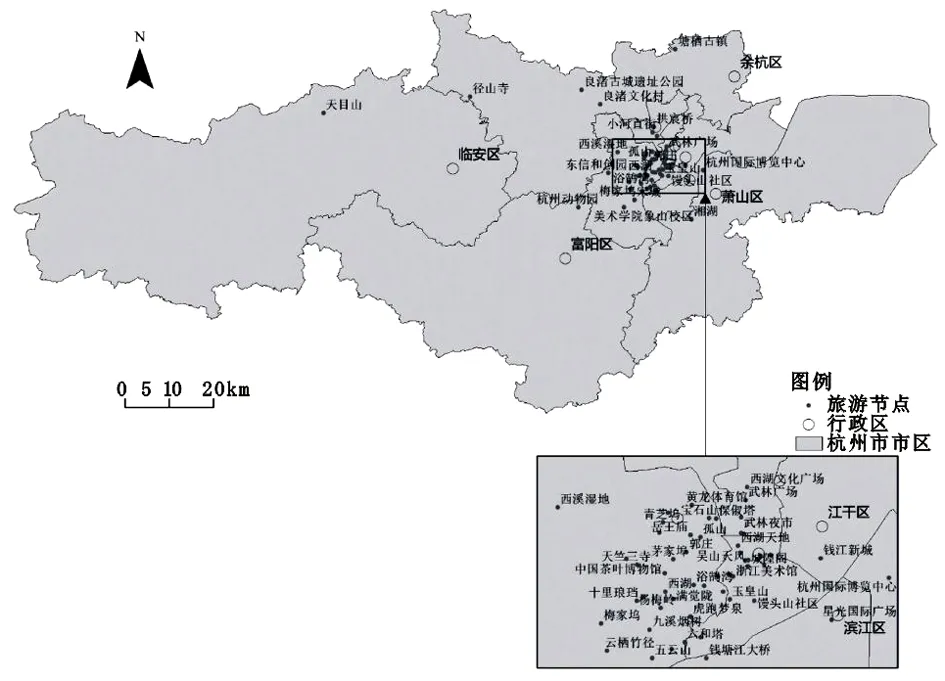

本文選擇杭州市的A 級景區作為旅游節點,但在提取杭州市區網絡游記數據時,許多游記記錄了大量非實際意義上的旅游地點和網紅打卡地點,如星光國際廣場、湖濱銀泰等,還有大量的游客會將杭州市的一些高校作為游覽點,如浙江大學、中國美術學院等,為能最大程度研究游客在杭州市區域空間內的移動規律,也把這些地點錄入數據庫,統一計為旅游節點(圖1)。

圖1 杭州市區旅游節點分布

1.2 數據來源

本文選取旅游點評網站作為數據采集來源。考慮到點評網站的權威性,選擇我國領先的旅游點評網站馬蜂窩和攜程兩個網站進行數據采集。為最大限度地進行數據采集和對比,本文按年度在馬蜂窩上采集旅游者分享的2014 年、2015 年、2016 年、2019年673 份杭州游記的源數據,并收集了其中包含的所有圖片和文本數據。進一步人工驗證由爬蟲獲得的游客行為數據,具體標準如下:①旅行記錄內容完整,并包含杭州市旅游節點,由多個節點組成。缺少每日行程或無法從旅行記錄和照片信息中判斷出來的游記將被剔除。②剔除賬號注冊地為杭州本地的游記和無效用戶發布的游記。③將同一用戶發表的相連日期的不同篇游記予以匯總為同一篇。在驗證過程中發現2014 年、2015 年的總體有效數據較少,主要是該階段網絡游記尚未完全普及,因此樣本量較少,不能完全反映游客在空間上的行為軌跡。同時,考慮到短時間內時間跨度越長,越能夠反映城市旅游流的變化,本文選取2016 年、2019 年的游記源數據進行分析。

選擇的時間斷面為2016 年1 月1 日—2016 年12 月31 日和2019 年1 月1 日—2019 年12 月31 日。在馬蜂窩網和攜程網上共采集源數據1019 份,其中,2016 年期間源數據共397 份,按上述標準驗證后為208 份,2019 年期間源數據共622 份,按上述標準驗證后為400 份。根據旅游節點的地理位置、知名度等對于規模較小、從屬于上一級的節點進行歸并處理,如飛來峰、永福寺計入靈隱寺區,河坊街、高銀街計入清河坊等。

1.3 研究方法

社會網絡分析:本文采用社會網絡方法對采集到的數字足跡進行分析,通過旅游者在旅游節點之間的流動關系變化來探討城市旅游流的網絡結構演變。①確定旅游流網絡范圍和節點數量。以杭州市為旅游流的網絡范圍,游客游玩行程的所有節點為旅游節點。②根據游客游記節點數據,構建2016 年和2019 年流量流向數據庫。③確定各旅游節點之間的關系。建立有關各旅游節點之間的多值矩陣,對杭州市旅游流網絡的整體結構和各個節點的位置進行分析。借助Netdraw進行可視化展現,運用Ucinet軟件研究旅游流網絡結構和節點功能變化。

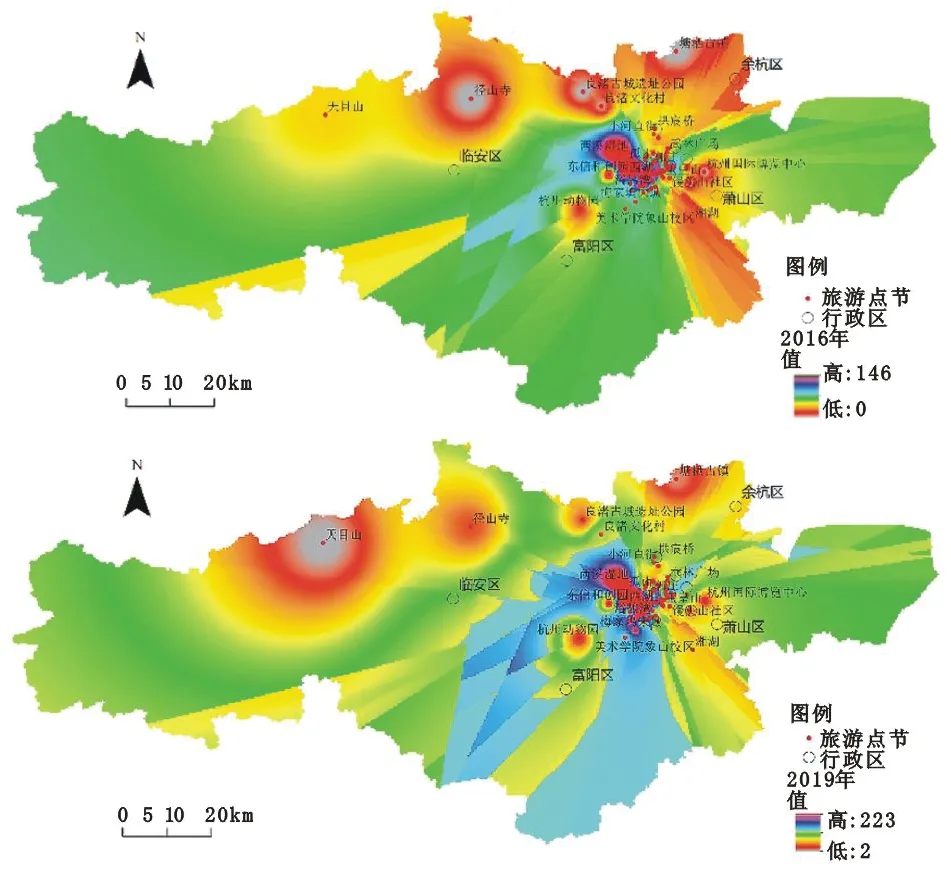

反距離權重插值法:反距離權重插值是一種確定性插值方法[31],它假定距離較近的事物之間有更相似的特征,隨著距離的增加,事物之間的相似性減少。結合運用ArcGIS 分析旅游流空間分布格局的變化,通過反距離權重插值法可關注所有點數據樣本空間分布的分散性或集聚性[32]。計算公式為:

式中,Pi為數據點的權重,是待插值點到數據點之間距離平方的倒數;Zi為待測點的屬性值。

2 旅游流網絡空間分布及結構演化

2.1 旅游流空間分布特征

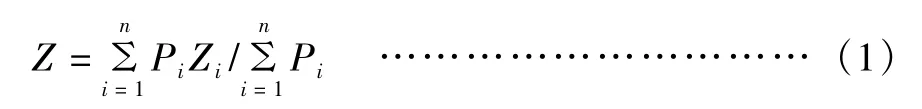

為直觀地顯示2016 年、2019 年杭州市區游客的空間分布和集聚變化,將游客到訪杭州城市節點頻次作為地理單元屬性,以ArcGIS 10.2 軟件進行反距離權重插值分析,得出杭州市區旅游者兩個時段的空間分布格局(圖2)。整體上,兩個時段的分布格局均呈現“核心集聚,邊緣化擴散”的特征,游客流動空間主要圍繞西湖這一高值集聚區。旅游客流從核心擴散向邊緣,不均衡地從中心向外圍遞減,游客的節點選擇行為呈明顯的向心性。西湖區內旅游資源整體上等級較高,到訪游客通常以“旅游效用最大化”準則來做出擇優選擇的行為,到訪附近其他較高等級節點,因此旅游客流呈集聚化、圈層化和斑塊化的特征。但2019 年相比2016 年,在核心區外圍由代表較低值的綠色向代表較高值的藍色演變,說明旅游者在核心區外圍的空間分異減小,核心區西湖與周邊的梅家塢、中國美術學院象山校區等旅游節點的聯系進一步加強,多得益于西湖的空間近鄰輻射效應。杭州市區北部的拱宸橋、小河直街、西北部的良渚文化村和東南部的錢江新城區域的集聚程度都在提高,反映出旅游聯動效應加強。杭州市區新的文化節點與大型商圈也越來越成為吸引旅游者的要素和資源,成為市區城市旅游的重要節點。

圖2 2016 年、2019 年杭州市區旅游者空間分布格局對比

2.2 旅游流網絡密度變化

整體網的密度表示網絡成員之間的聯系緊密程度。本文的整體網為有向關系網,網絡密度是“實際關系數”除以“理論上的最大關系數”,即m/[n(n -1)]。2016 年的旅游流整體網絡密度為0.1462,實際關系數為412,理論產生最大關系數約為2818,表明約14.62%的節點在杭州市區旅游流網絡中建立聯系;2019 年為0.1819,表明約18.19%的節點在杭州市區旅游流網絡中的建立的實際關系數量為671,理論產生最大關系數約為3689。旅游流的網絡密度有所增加,但網絡整體密度整體偏低。

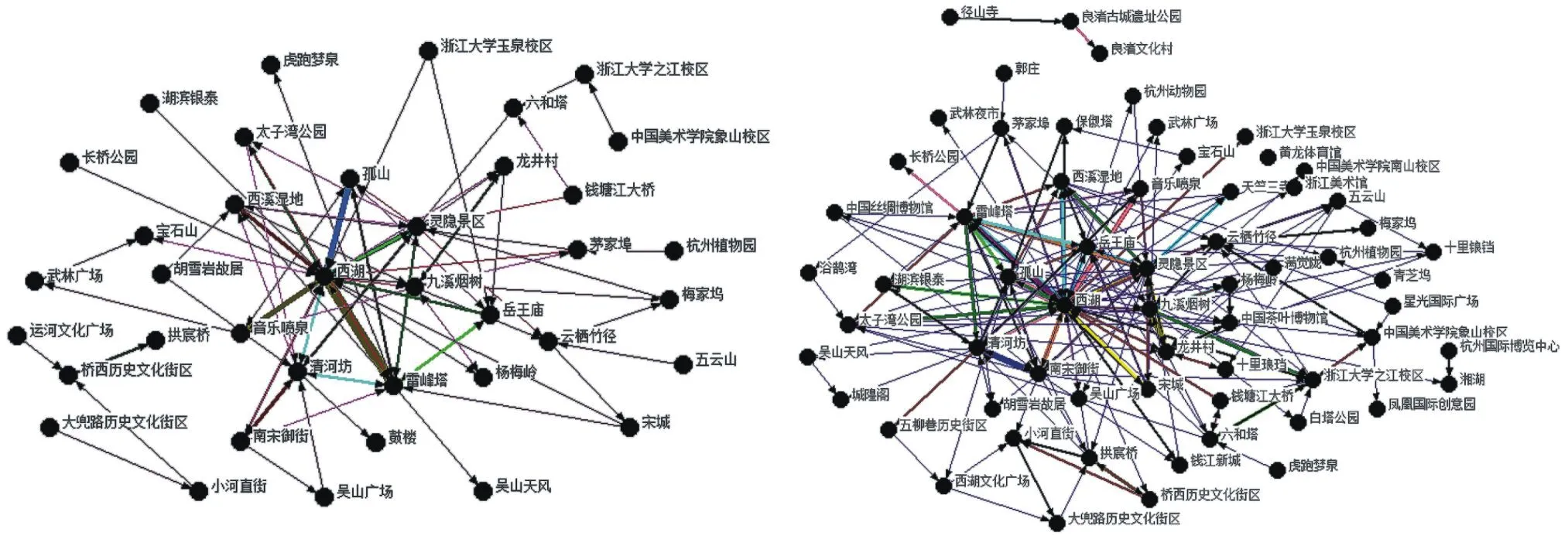

2016 年、2019 年杭州市旅游流網絡的變化見圖3。圖3 中,節點的大小為旅游節點的訪問次數,節點越大,次數越多;節點之間的連線粗細表示兩個節點之間的游客流量規模,連線越粗,規模越大;箭頭表示有向旅游流的方向。2016 年、2019 年西湖的游客游覽數量都是最大的,采集的數據中分別有164 人和249 人到過西湖,且從西湖到雷峰塔是這兩年最熱門的旅游線路。這是由于西湖作為杭州的傳統節點,處于旅游流網絡的核心,輻射了周邊的孤山、雷峰塔、靈隱景區等節點。為提高網絡圖可視化的程度,保留了流量大于2 的頻次進行可視化展現。2016年杭州市區旅游流網絡較為分散,網絡密度較低,主要核心節點較少,主要是西湖、孤山、雷峰塔和靈隱景區;2019 年與之相比,景點之間的聯系更加緊密,游客在旅游景點的流動更復雜,主要的核心節點雖然仍是西湖、孤山、雷峰塔、靈隱景區,但是西溪濕地、九溪煙樹、清河坊等節點的流量明顯增加,各景點之間的聯動效應增強。比較發現,2019 年出現了杭州國際博覽中心到湘湖和從徑山寺、良渚古城遺址公園到良渚文化村的新熱門的旅游線路,總體上促進了杭州市區的旅游流的分流,有助于緩解傳統節點的承載壓力。

圖3 2016 年、2019 年杭州市區整體網絡結構對比

2.3 旅游節點結構演化

程度中心度分析:節點中心性測量網絡中的重要節點,其特征在于3 個指標:度中心性、鄰近中心性和中間性中心。程度中心性反映節點是否在網絡中居于核心地位,包含內向和外向程度中心度,分別一個節點的聚集和輻射能力。通過Ucinet 軟件網絡模塊計算2016 年、2019 年杭州市區旅游流網絡的程度中心性結果(表1)。西湖始終處于集聚與擴散的核心首位,這是因為西湖是一個開放性的大區域景點,游客一般會將其作為杭州市區旅游的第一個節點和串聯型節點,聯動效應明顯。雷峰塔、靈隱景區、孤山、清河坊、九溪煙樹等景點的程度中心性指標也較高,這主要是因為這些節點主要分布在西湖核心節點周圍,表現為集聚分布狀態,且大多游客在訪問西湖后會選擇繼續訪問這些節點。2016 年龍井村的內外向程度中心性為15,2019 年上升至46和49,程度中心性明顯提高,客流的集聚和擴散能力有效提升。隨著鄉村旅游和休閑農業發展,龍井村成為鄉村性生態休閑旅游的重要吸引物資源,具有滬杭都市圈周末休閑度假游的重要客源。2016年、2019 年旅游節點的程度中心度平均值分別為10.086、15.095,表明在旅游流網絡中,每個節點平均分別與其他10 個節點和15 個節點具有集聚和擴散關系。

表1 2016 年、2019年杭州市旅游流網絡程度中心性比較

接近中心性分析:接近中心性用來測度節點之間關系的密切程度,其值越低,表示該節點與其他節點的距離越近。使用Ucinet 的網絡模塊測度2016年、2019 年杭州市區旅游流網絡的接近中心性,截取前30 個景點得到結果(表2)。對比2016 年和2019年杭州市區旅游流網絡節點的接近中心性指標,西湖的內向接近中心度從22. 045 下降到15.285,說明西湖與其他景區的距離減少,而外向接近中心性從15.042 上升至18.444,說明西湖更易向其他節點轉移客流,反映出在西湖之外,其他節點的發展更加完善,具有分散客流的效應。從表2 可見,內外向接近中心度總體變化趨勢都是內向接近中心度下降、外向接近中心度上升,說明杭州市區的旅游節點整體上聯系更為緊密,旅游節點之間的客流流動能力加強,全城的聯動能力加強。

表2 2016 年和2019年杭州市旅游流網絡接近中心性比較

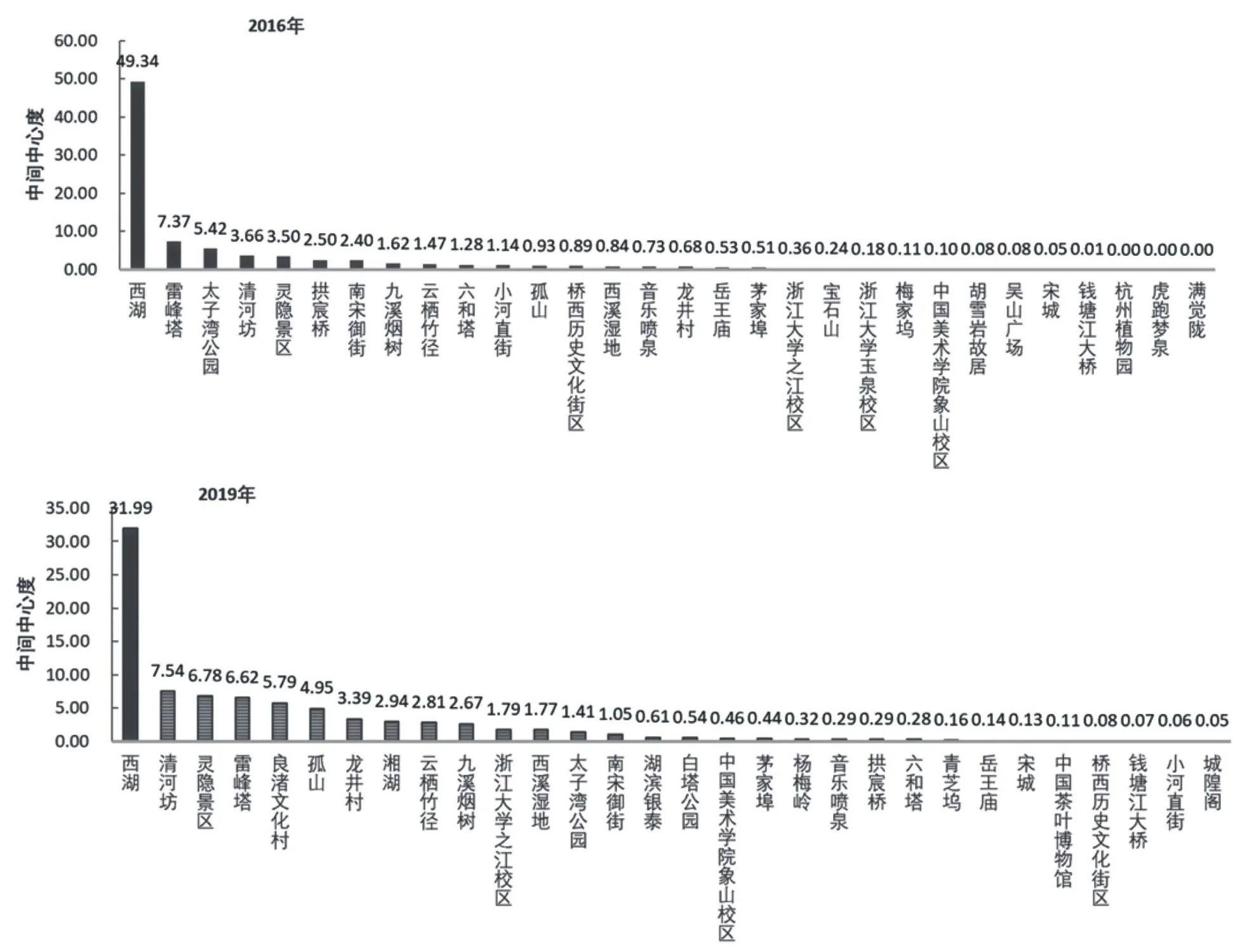

中介中心度分析:中介中心度用于度量網絡中單個節點的控制能力,它決定了節點之間是否存在連接關系。從圖4 可見,西湖以絕對優勢穩居第一位;靈隱景區由2016 年的第五位上升至2019 年的第三位,橋接能力提高,作為生態型宗教文化旅游的重要節點,連接了杭州市區的核心節點西湖和其他宗教文化景點天竺三寺;雷峰塔由第二位下降至第四位,太子灣公園由第三位下降至第十三位,中介中心性地位均有所下降,是因為它衡量的是節點的不可替代性,雷峰塔與太子灣公園周邊有茅家塢、虎跑夢泉等旅游節點,即使不經過這兩個節點,旅游流也可以在周邊節點進行轉移;良渚文化村作為杭州市區西北部一個新的文化旅游節點,其中介中心性地位大幅躍升,主要是因為良渚文化村毗鄰良渚文化遺址和徑山寺,在旅游流網絡中節點控制力較強,具有很強的結構優勢。良渚文化村開發后,成為“文旅融合”熱議的話題型項目,串聯起良渚國家遺址公園等系列的良渚文化探尋旅游線路,帶動了杭州市市區西北部的旅游發展。

圖4 2016 年、2019 年杭州市區旅游流網絡中間中心度指標比較

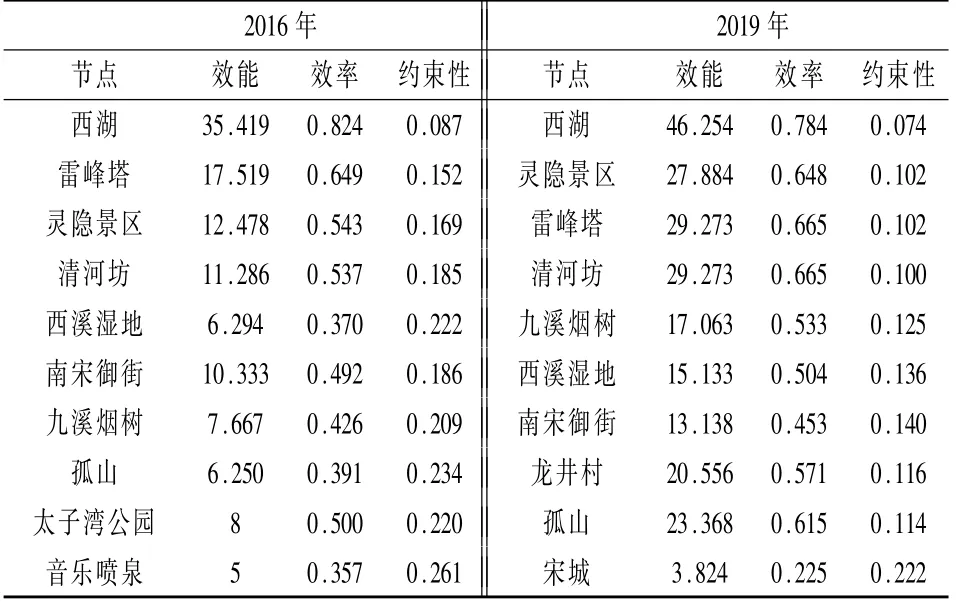

結構洞分析:結構洞是節點在網絡中斷開連接的位置,可通過效能、效率、約束性來進行衡量。從表3 可見,西湖的效率值和效率是最大的,約束性得分最低,處于結構洞位置。雷峰塔、靈隱景區、清河坊效率和效能得分相對較高,約束性較低,也位于結構洞,具有較強的關系優勢,但是由于其不可替代性很強,可能會在旅游旺季造成游客流量的瓶頸。因此,有必要完善這些旅游節點的交通與基礎設施,尤其應注意在旅游旺季合理引導和疏散旅游流,將其安全擴散至其他節點,從而優化杭州市區整體旅游流網絡。

表3 2016 年、2019年杭州市旅游流網絡結構洞比較

2.4 旅游流網絡結構演化

網絡中心勢即網絡中心化程度大小,基于中心性方法計算得出。2016 年、2019 年杭州市區旅游流網絡內向、外向程度中心勢分別為6.061%、3.258%和4. 647%、8. 305%,中介中心勢則為29. 51%、22.67%。從演變趨勢來看,杭州市區旅游流網絡2016 年的內向中心勢分別比 2019 年降低了2.803%,外向中心勢增長了5.047%,且內向程度中心勢高于外向程度中心勢。2019 年逐漸演變為外向程度中心勢高于內向程度中心勢,外向程度中心勢不斷擴大,差值不斷增大,旅游流呈現分散化發展趨勢,且發展勢頭不斷加劇。杭州市區在不斷涌現新的節點和吸引物造成了游客的分流,中介中心勢由29.51%下降到22.67%,表明核心節點仍然在旅游流網絡中處于主導地位。其他節點仍較多地需要通過核心節點來進行聯結,說明網絡中存在較顯著的核心—邊緣結構。

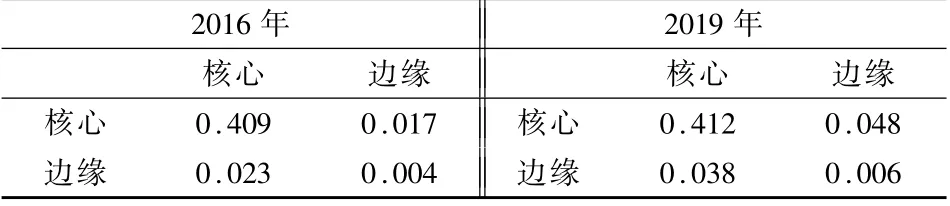

核心—邊緣模型用以衡量網絡中節點的位置、重要性和結構關系。從表4 可見,2016 年、2019 年杭州市區始終存在著顯著的核心—邊緣結構。2016年的核心區主要為西湖、雷峰塔、靈隱景區、清河坊、西溪濕地、南宋御街、孤山7 個節點,核心區網絡密度為0.409,遠高于整體網絡密度的0.1462。核心區與邊緣區的密度為0.023 和0.017,說明核心區對邊緣區有一定的帶動效果,但隨著空間距離等要素的變化會表現出逐漸衰弱的趨勢。邊緣區網絡密度為0.004,遠低于整體的網絡密度,說明杭州市區旅游流網絡存在顯著的分層特征。2019 年核心區還增加了九溪煙樹、龍井村、宋城、云棲竹徑等節點,且核心區、邊緣區的密度和邊緣區、邊緣區的密度均有增長,說明核心區發揮了帶動作用,杭州市區的區域整體吸引力和競爭力在不斷提升。

表4 核心—邊緣密度矩陣比較

2.5 凝聚子群密度分析

凝聚子群分析基于結構對等性,可通過外部現象發現網絡內部的二級或子集結構[33]。通過凝聚子群分析,有助于判別景點與其他節點的競合關系,提高旅游產品開發能力[34]。

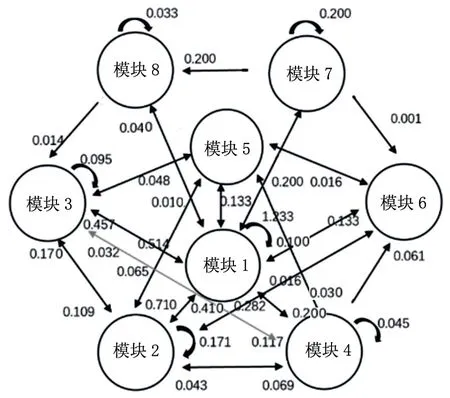

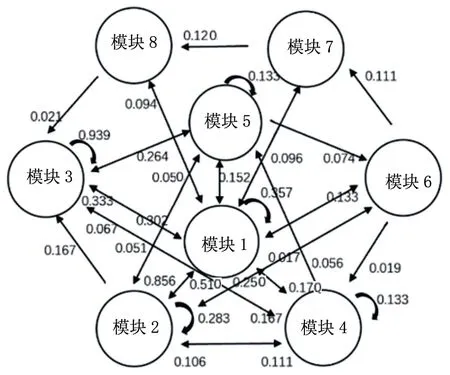

從圖5 可見,2016 年杭州市區旅游流網絡共分成8 個子群模塊(表5)。模塊1 是核心子群,與每個子群內部節點緊密相連,具有強地理臨近性;模塊2是次核心子群,模塊2 流向模塊1 的密度為0.71,模塊2 流向模塊1 的密度為0.41,且自身內部聯系為0.171,說明模塊1 更多地向模塊2 輸送客流,模塊2總體上與外部聯系較為緊密,可視為區域的標志節點;模塊3、4 是非核心的較熱門節點,與外部互動較好,但內部景點之間的聯系并不緊密,內部互動較少;模塊5、6 是非核心熱門的節點,與外部互動路徑較多,但聯系不夠緊密,輻射客流的能力一般,缺乏內部聯系,是地區性的景區;模塊7、8 是非核心熱門的節點,在整體旅游流網絡中相對處于邊緣地位,但在區域內部有一定的互動和聯系,如模塊7 內部都是文化節點,可生成文化相關的旅游線路,提高了子群內部的聯系緊密度。

圖5 2016 年杭州市市區旅游節點凝聚子群分析

表5 2016年杭州市區旅游流網絡模塊

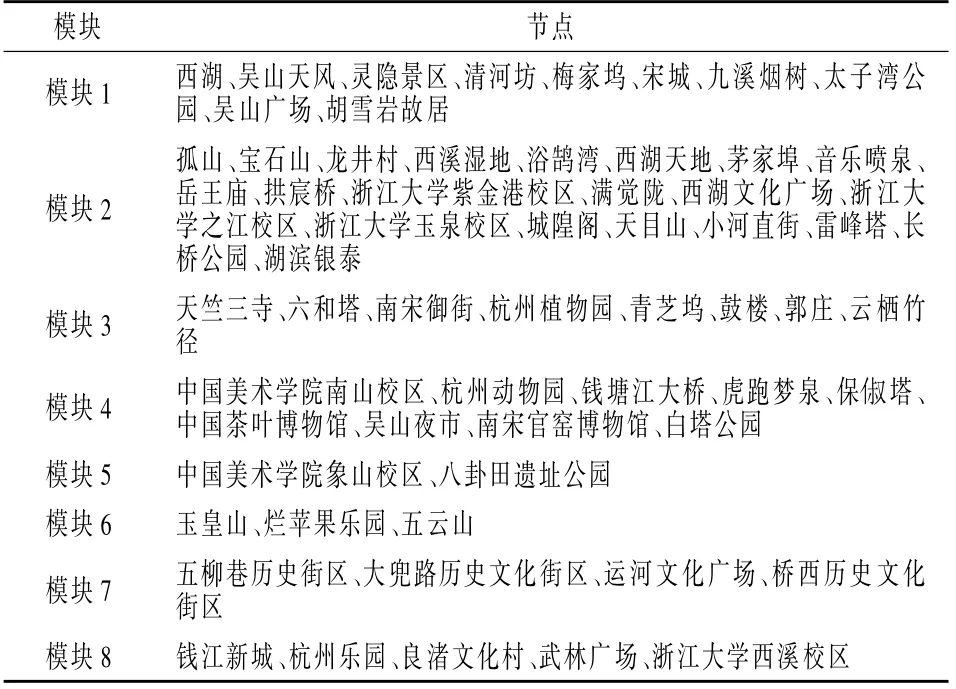

從圖6 可見,2019 年杭州市區旅游流網絡可總共分成8 個子群模塊(表6)。模塊1 是核心子群,但內部節點有所變化,新增加的節點包括長橋公園、虎跑夢泉、杭州植物園、西湖文化廣場,說明相比2016年,杭州市區主要的旅游節點之間交通通達度提高,內部聯系更為緊密,客流流動增加;模塊3 是次核心子群,內部聯系緊密,向外輻射客流的能力也較強;模塊2 與模塊1 之間凝聚密度較高,但內部聯系不緊密,是旅游流網絡中的樞紐子群,在旅游流網絡中集散游客的橋接作用。模塊4、5、6 主要為地區性的景區,主要和模塊1 之間進行互動,不具有全城客流擴散的能力,和其他節點之間聯系較弱。模塊5 加強了內部聯系,自身凝聚密為0.183,說明星光國際廣場、杭州國際博覽中心、中國美術學院象山校區等節點出現了部分旅游流。而模塊7、8 處于邊緣化位置,包含了一些新出現的節點,如鳳凰國際創意園、良渚古城遺址公園等,還包括一些知名度較小的傳統地方性節點,這類景區需增加與核心節點的互動和聯系,以增強吸引客流的能力。

表6 2019年杭州市區旅游流網絡模塊

圖6 2019 年杭州市市區旅游節點凝聚子群分析

3 結論、討論與建議

3.1 結論與討論

本文根據游客在馬蜂窩和攜程所留下的游記類“數字足跡”進行數據挖掘,構建了杭州市市區2016年、2019 年兩個時段的旅游流網絡,并通過可視化展現、節點中心性分析、整體網角色分析,研究了杭州市區的旅游流網絡特征的演化,得到以下主要結論:①杭州市區旅游流網絡結構不均衡,西湖是核心節點,具有顯著的集聚和擴散效應,而其他節點與之相比吸引力較弱。2016—2019 年,西湖與其他旅游節點的內部聯系更加緊密,核心節點帶動了其他熱門節點的旅游流規模。②2016—2019 年,杭州市區旅游流網絡整體密度有所增加,但仍然較低,具有較大的潛力和發展空間。要注意客流的安全擴散和旅游基礎交通設施與服務的完善,有效提升旅游流網絡的整體密度,加強核心節點西湖與次核心節點(如靈隱景區)、地區性景點的聯動效應。③杭州市旅游流網絡結構呈現顯著的等級分層結構,外圍發育的旅游節點較分散且規模能級提升空間較大。杭州市區的旅游流網絡明顯地圍繞西湖向外圍發展,且越向外圍的旅游節點分布越為分散,如塘棲古鎮、徑山寺等距離核心節點較遠,聯系較弱,不易形成聯動效應。④杭州市新的旅游節點在城市旅游中的作用逐漸顯現,但新興旅游吸引物的集聚能力相對較弱,文化節點成為杭州新的城市文化體驗場所。良渚文化村是杭州新興的以良渚文化遺址為基礎的文化旅游城鎮,良渚博物館、曉書館等成為游客新的城市文化體驗場所,但集聚能力還較弱,客流帶動能力不強。

本文基于攜程和馬蜂窩的網絡游記類“數字足跡“構建旅游流網絡,區別于傳統的調查問卷形式,不受限于采集樣本的數量和時間,能夠構建時序性的數據量較大的旅游流網絡。同時,根據游記可以識別旅游者的旅游路徑,為研究旅游流的網絡變化提供基礎。

本文結合游記的數據源,采集的節點不僅包含A級旅游景區,還將一些高頻的網紅節點納入旅游流網絡中,擴大數據規模也更加客觀。以往的旅游流網絡研究通常是在靜態環境下進行的,而本文對2016年、2019 年兩個時間段進行切片,研究其動態演變,能夠觀察到杭州市區不同旅游節點在旅游流網絡中的角色和位置變化,因此在完善旅游資源合理布局、制定旅游產業政策上具有一定參考價值。但本文基于游記類“數字足跡”的數據采集來源也存在一定的局限性,因為游記通常是在游客事后回憶撰寫的,對于路線的回憶可能會有偏差。今后的研究應基于手機信令、微博實時分析數據、視頻在線共享數據和照片數據等數據源進行結合分析,以提高數據量、覆蓋多尺度,提升數據的及時性和準確性。研究的內容方面主要是對旅游流的空間流量和空間網絡特征進行分析刻畫,今后應在旅游流背后的原因、過程、驅動機制等方面作更深入的分析,并對旅游者行為和旅游流未來的時空變化展開預測。

3.2 建議

結合上述研究結論,提出以下建議:①杭州市區應繼續圍繞西湖推動整個旅游業態的發展和提升。西湖是杭州市區旅游流網絡的核心節點,在國內具有顯著的旅游品牌效應,對于周邊區域有帶動作用。外來到達杭州市區的旅游者通常會將西湖作為必經之地,并作為首要節點。這是因為西湖面積廣闊,外來游客停留時間有限,完整游覽西湖勢必要占用至少一天的時間,其他景區的旅游客流會因此受到影響。反之,西湖本身的知名度也吸引了更多游客來到和停留在杭州市區,提升了整體的旅游流量,為其他節點帶來了旅游客流資源。因此,要圍繞西湖開發更多的旅游產品,創建更多符合時代的新興旅游業態,發揮西湖自然與人文旅游自然資源吸引力的雙重效果,提升西湖的帶動作用。②杭州市域內的景區應進行聯動發展。首先,可依托熱門的旅游節點如西湖、靈隱景區、雷峰塔等,采取景區聯動的發展策略,發揮西湖到靈隱景區等高流動性旅游線路的優勢,采取邊緣冷門節點的“攀附”發展策略,加強聯合宣傳,將核心節點、非核心熱門節點、地區性節點與邊緣和新興節點等多種類型進行串聯。其次,依托不同業態的旅游資源和吸引物,將旅游景點如西湖、休憩商業區節點如湖濱銀泰、標志性觀光事件節點如錢江新城燈光秀等進行聯動發展,促進旅游業態的均衡全面發展。另外,還可打造主題性的旅游線路,如“西湖文化廣場、橋西歷史文化街區、中國美術學院象山校區、中國絲綢博物館”形成的博物館文化體驗游等,同類型的產品進行聯合宣傳有助提升共同的曝光度,實現“組團式”發展。③杭州市區各個景區的發展應考慮到差異化。如塘棲古鎮的發展建設應考慮到自身的文化特色,提高與其他同類型的水鄉古鎮的區別度;湘湖隔錢塘江與西湖相對,是西湖的“姊妹湖”,其發展要與西湖有不同的定位,挖掘西湖不具備的文化,或打造為主題性休閑場地,提升其品牌效應。④對于新興的旅游節點要提升口碑和加強宣傳。良渚文化村依托目的地文化進行強勢地營銷,如標志性建筑、曉書館、夢棲小鎮都為文化村這個旅游節點帶來知名度,提升網絡曝光率。⑤杭州市區加強旅游交通等基礎設施建設,進行旅游線路網絡的合理規劃布局。杭州市區的整體網絡密度較低,呈層級結構,不均衡性顯著,如邊緣的節點無法融入到網絡中,則存在被代替的風險。加強交通通達度和旅游線路布局,不僅能夠加強游客在不同節點之間的流動性,提升游客的便利性和提高旅游體驗,還能夠加強沿線旅游節點的合作,形成新的“旅游軸線”,將層級結構變為“層級+多扇形”的復合結構,增強輻射效應,重塑杭州市區的旅游空間結構。