移動時代短視頻的豎屏美學表達

摘? 要:隨著移動技術的高速發展,傳統主流媒體、新媒體平臺以及自媒體人(UGC)都站在了短視頻行業發展的風口。從橫屏到豎屏的發展演變,代表著設備、時空、行為習慣甚至媒體人思維方式的變化,影像變革的背后是豎屏美學理論的興起。在新的格式框架下,以近兩年拍攝的豎屏微電影為例,分析豎屏短視頻獨特的發展優勢、視覺美學特色與設計策略,揚長避短,探索符合豎屏格式的鏡頭美學,以期為同類型作品設計提供借鑒和參考。

關鍵詞:豎屏美學;短視頻;設計策略;優勢

根據中國互聯網信息中心(CNNIC)2020年第46次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2020年6月,我國手機網民規模為9.32億,較2020年3月新增手機網民3546萬,網民中使用手機上網的比例為99.2%[1]。隨著互聯網的高速發展,移動媒介得到了更為人性化的傳播,手機豎屏節目已經成為時下數字視頻新的表達方式。伴隨著豎屏短視頻帶來的巨大傳播價值與經濟價值,它的興起已經成為各社交平臺可信賴、發展以及銷售的新模式。但是目前就豎屏美學相關領域,各類學者、專家的研究并不多。

一、豎屏短視頻的發展與優勢

(一)豎屏短視頻的發展

越來越多的豎屏短視頻出現在大眾的視野中,以抖音和快手為代表,自媒體人加入豎屏影像的創作與傳播中,各移動平臺也紛紛引入豎屏內容。優酷在2017年通過資訊類節目《辣報》和人文短視頻直播節目《行走的“非遺”》等開始打造豎屏產品形態;騰訊視頻通過《和陌生人說話》節目,開創了國內首檔豎屏訪談節目的先河;愛奇藝在2018年通過劇情類節目《生活對我下手了》打入豎屏陣營;華為官方微博在2019年發布豎屏微電影《悟空》。“豎屏美學”概念由張藝謀在2019年首屆抖音短視頻影像中提出,2020年張藝謀團隊聯合別克拍攝了豎屏賀歲微電影“暖冬”系列。由此可見,規范提升豎屏短視頻的設計美學至關重要,將會對未來整個移動應用生態系統起到深遠影響。

(二)豎屏符合受眾的使用習慣

豎屏觀看在幾年前是邊緣需求,2010年受眾觀看豎屏內容占比僅5%,2015年,5年間上漲到29%。根據前《紐約時報》視頻制作人巴拉卡特的研究,很多人寧可忍受畫面周圍的黑邊,也不愿意把手機由豎屏轉為橫屏[2]。然而橫屏影視內容均是按照傳統影視行業4:3或16:9為寬高比錄制的,當下豎屏雖然備受重視和發展,但大多影像作品均是橫屏制作,受眾通過手機觀看時,需要改變持握方式點擊擴展按鈕使之全屏,或者忍受上下屏幕帶來的巨大黑邊,降低觀看感受。單手豎向持握手機符合人體生理結構,受眾在使用手機時,單手操作是優先選擇,橫屏內容往往需要調換手機方向,改為雙手持握,在碎片化信息的填充中,必然造成諸多不便。

(三)豎屏符合受眾孤獨陪伴的內在沉浸需求

受眾視聽習慣的改變,不僅因為播放設備和技術的發展,也受新媒體語境中社會文化形態和行為方式的制約。豎屏操作手機雖然打破了操作時間與空間的限制,但是受畫幅和碎片信息收集的影響,這種方式在現實場景中并不利于人際交流和分享,反而會把受眾推向流動的孤獨個體。新媒體的出現,從根本意義上把人從機器跟前和禁閉的室內解放出來,將人的“說話”和“移動”功能整合起來,填補了人們離散時空和注意力的“盲點”[3]。傳統影像作品符合人眼橫向獲取信息的特性,適合展示大場景以及人物的運動關系,“看”得深而遠,而豎屏讓受眾的目光由之前的投射變成聚焦,通過前景前置,更適合展示特寫以及近景人物,受眾也會獲得更好的沉浸體驗。

二、豎屏視覺美學特征表達

(一)構圖美學

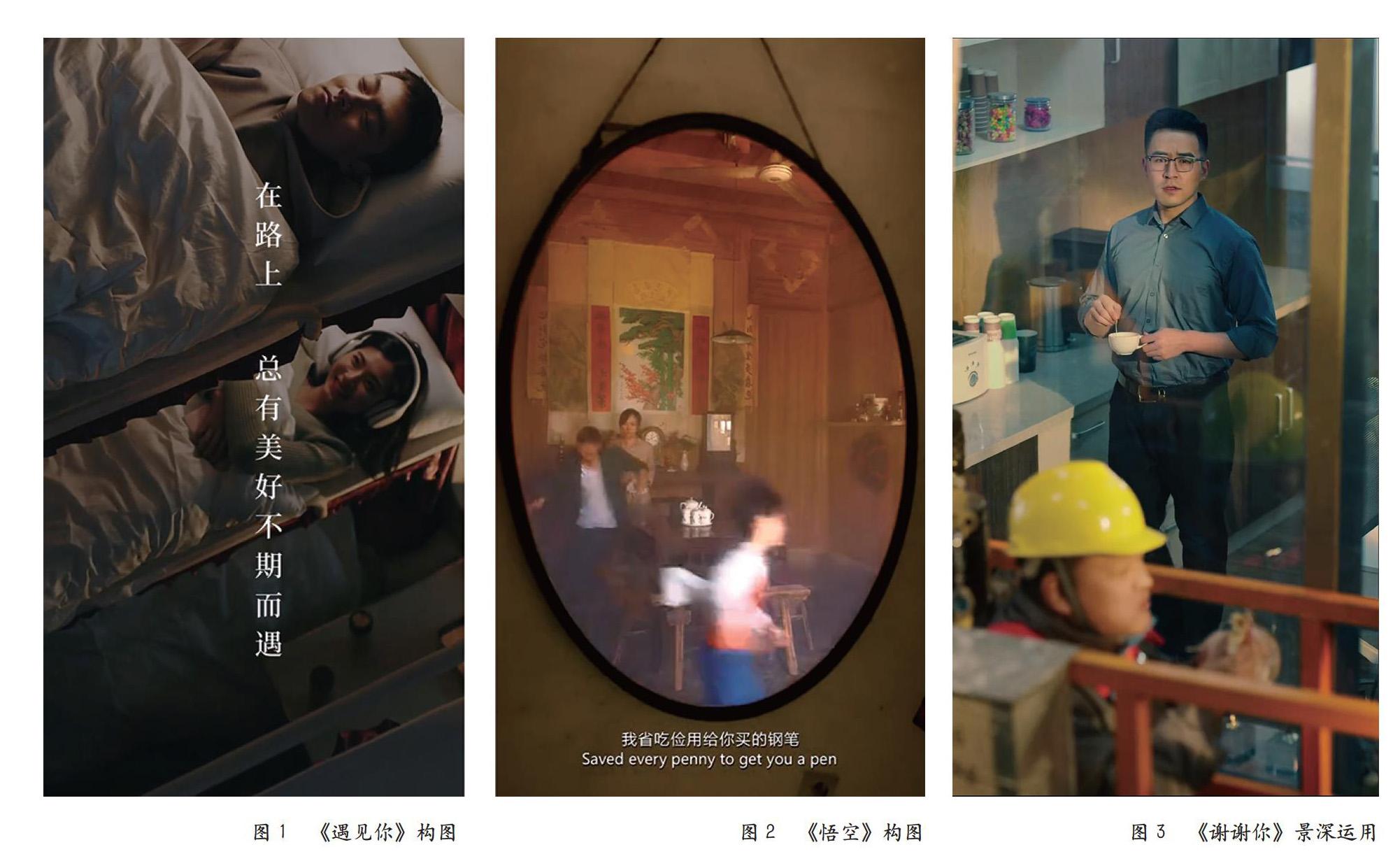

傳統的電影電視通過橫屏已經建立了完善的鏡頭美學,受智能手機寬高比例限制,豎屏播放與構圖和傳統影視行業標準相悖,但在獨特的豎屏美學框架下,其構圖方式依然可以從傳統繪畫和攝影中找到適合的原則。豎屏和肖像畫的構圖方式有著異曲同工之妙,人物面部朝向往往留有空間,半身人像則可以直接占滿畫幅,無需對多余空間進行思考處理。通過攝影構圖中的形式美法則:中心構圖、井字構圖、上下構圖或三分法構圖原則安排豎屏畫面也比較常見。豎屏適合表現上下空間,兩個人物如果同時以中景方式左右出現在景框內,則會顯得非常擁擠。所以在影美、人物走位設計中應特別注重利用畫面上下分布信息的方式布置空間內容。在張藝謀的豎屏微電影《遇見你》中(如圖1),利用劇情空間的固有線條,作為輔助框架,結合俯拍方式,通過畫面的縱深感刻畫表意內容。在華為豎屏微電影《悟空》中(如圖2),利用特殊的反光道具——長橢圓掛鏡把父親教育孩子的場面框顯示出來。

(二)景別與景深

景別指被攝對象在鏡頭中的相對大小,分為遠、全、中、近、特五個景別。在傳統影視表達中根據人物主次,情節需要進行戲劇性敘事,有“遠取其勢,近取其神”的說法[4]。豎屏中沒有橫幅景框的裝飾功能與暗示功能,豎屏中通過小景別直觀表達情感,渲染故事,結合音樂延展畫外空間。微電影《悟空》中,用特寫的魚缸、鐘表、相框與電視機配合畫外音渲染故事發生的時空與氣氛。景別和構圖相結合,同樣景別的運用與景深關系緊密。張藝謀微電影《謝謝你》中(如圖3),利用主體人物全景進行刻畫,通過前后景深空間的配合,營造畫面的透視感和縱深感,交代故事情節。此種方式縱向壓縮了空間人物間的距離感,更能凸顯主題。

(三)鏡頭的運動模式

豎屏呈現的觀影世界較為狹長,因此多采用固定鏡頭或是跟隨拍攝的方式,鏡頭橫向運動極易超出畫面,所以應特別注意。傳統橫屏運動畫面造型空間往往是連續的,而在豎屏中景別、角度是跳躍的、不連續的,由后期剪輯合成實現。微電影《悟空》中,小男孩在叢林中穿行捕食的情節,就是通過不同景別、角度內容的快切組合,固定畫面與運動畫面的配合所完成,有些鏡頭的時長不足1秒鐘,但由于不是連續運動,就不會讓受眾觀看時產生眩暈感。此外,在這一段中,鏡頭內部人物運動規律通過上下和對角線的方式,以運動方向的交替運用引導視線,符合人眼豎向生理運動規律,觀者接受度更強。

三、豎屏短視頻設計策略

(一)注重高質與輕量化輸出

麥克盧漢認為,“任何媒介對人和社會的影響,都是由于新的尺度產生”。也就是說,媒介技術的發展不僅改變了傳播方式,也改變了傳播的信息形態與文本內容[5]。豎屏傳播的本質是通過情境適配,即受眾通過情境(信息)的感知與服務獲取。豎屏短視頻是以各移動應用平臺為載體進行傳播,無論是資訊類、劇情類或訪談類節目等都應結合不同空間受眾的碎片化時間觀看習慣,時長不要超過15分鐘,一些短視頻內容甚至只有幾十秒甚至幾秒,依然十分受歡迎。豎屏短視頻存在應秉承“高質輕量”原則,結合新媒體營銷特點,通過高質量內容和控制時長來進行作品設計,它的形式特征也會避免和傳統大電影、連續劇等節目相沖突。張藝謀“暖冬”系列微電影就是通過豎屏美學優勢,用精煉扼要的小故事展現親情、愛情以及陌生人的關懷,給觀者十分溫暖貼心的感受。

(二)平民視角,避免人物復雜化

平民視角易于拉近受眾和短視頻角色之間的距離,在這個互聯網用戶暴增的時代,避免抽象、宏觀的內容,受眾更喜歡平凡真實的故事,因為更接近現實生活。人物創作不再遵循敘事原則而是對人物進行中心化的塑造,鏡頭往往通過第一人稱或正面視角展現“帶你看”或“我看到”的內容,更易和觀者產生共鳴。受眾往往在碎片化場景中瀏覽,不會過多關注人物的刻畫與鋪墊,在人物關系設定中,也應秉承簡潔原則,不需要過多的人物角色或前情設定,而是直觀的內容表達。用戶通過雙眼凝視,抓住前景目標信息,制作者用“秒懂語句”表達視頻內容。在微電影《遇見你》中,兩個人物是當代普通大學生中的一員,故事沒有復雜的人物介紹,通過展現臥鋪車廂內一段美好經歷,符號化當代年輕人對朦朧美好情感的表達。

(三)豎屏框架下短視頻的敘事思考

相對于橫屏的視野開闊,交代足夠的場面調度和人物關系,進行復雜的敘事結構演進,豎屏效果能夠容納的畫面信息量較少。為了符合新媒體運營的流動性和傳播性優勢,張藝謀導演的豎屏系列微電影是用單一的情感敘事完成的。故事的成功,得益于簡潔的文本設定、符合年輕受眾的審美生活理念、專業性的團隊以及獨有的豎屏美學范式。豎屏短視頻類型以資訊、廣告、娛樂休閑、教育等為主,大都敘事節奏輕快,創意奪人眼球,節目除了手機播放,也可以在公共場所,例如在地鐵站、電梯間等空間循環播出。大數據時代,敘事主體的多元化,布局拍攝主體的垂直屬性外觀,多元的敘事視角可以讓豎屏呈現出更為豐富的視覺效果,信息的商業轉化率得到更大的提升。

四、結語

豎屏短視頻的出現符合碎片化信息時代受眾的操作習慣、隨時隨地獲取信息以及孤獨陪伴的沉浸需求,為移動媒介作品創作提供了新的思路。豎屏短視頻的設計必須立足品質、內容,通過專業化的制作凸顯獨有的美學特色,引起受眾注意,激發制作與傳播動機。從商業角度來說,豎屏也為媒體設計者和自媒體(UGC)開辟了一條新的道路。橫屏依然是我們群體生活觀看的主要格式,豎屏短視頻不是對橫屏影像的否定,用豎屏講好短視頻故事,未來與傳統影像行業齊頭并進,發展成為兼具審美價值與經濟效能的嶄新藝術樣態,使各類型作品都能在移動應用平臺傳播中更上一個臺階。

參考文獻:

[1]中國互聯網信息中心.第46次中國互聯網絡發展狀況統計報告[EB/OL].[2020-09-29].http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/29/content_5548176.htm.

[2]顧潔,王璐璐.豎屏—短視頻行業的新格式[J].東南傳播,2017(9):7-9.

[3]劉路.論新媒體對城市空間的四重影響[J].四川師范大學學報(社會科學版),2012(4):165-169.

[4]商陽.豎屏短視頻畫面敘事方式和構圖方法的探索[J].新聞研究導刊,2020(14):23-24.

[5]陳欣鋼,任毅立.視聽語言的破與立:從傳統影像到豎視頻[J].新聞與寫作,2020(12):56-60.

作者簡介:劉耀玉,碩士,黑龍江工程學院講師。研究方向:數字影視與網絡視頻制作。