高質量發展視角下我國綠色全要素生產率測度與分析

徐建波 倪雪妍

(徐州工程學院金融學院,江蘇 徐州 221008)

一、引言

眾所周知,以GDP指標衡量我國經濟增長容易誘發經濟粗放式增長。全要素生產率(Total Factor Productivity,TFP)是衡量經濟增長質量的常用指標。然而,TFP指標只關注剔除要素投入后由技術進步和規模效益帶來的經濟增長質量,卻忽視了環境代價。隨著環境生態問題對我國高質量發展的掣肘日趨嚴重,學者開始將環境污染因素納入經濟增長效率測算框架考查我國經濟發展質量。涂正革等(2009)基于環境生產前沿函數模型,發現考慮環境污染的GTFP增長率與傳統TFP相比從12%下降到8%。陳詩一(2010)基于方向性距離函數,將二氧化碳排放量分為不予考慮、作為投入要素、作為期望產出以及作為非期望產出四種情況分別處理,我國GTFP測算結果顯示,傳統TFP年均增長5.45%,GTFP則下降到2.29%。湯杰新等(2016)、王冰等(2019)、藺鵬等(2020)的研究均支持GTFP增長率要低于傳統TFP增長率。

本文在前人研究基礎上作出如下改進:(1)通過對煤炭、原油、天然氣消耗量加總,計算二氧化碳排放量,測算出GTFP,避免單一排污指標的片面性;(2)將研究樣本期延展至2019年,有助于判斷2008年金融經濟危機對我國經濟高質量發展的后續影響。

二、測度方法與指標選擇

1.測度方法

本文根據Tone(2003)提出的SBM模型,參考陳詩一(2010)、王冰等(2019)的研究測算GTFP。

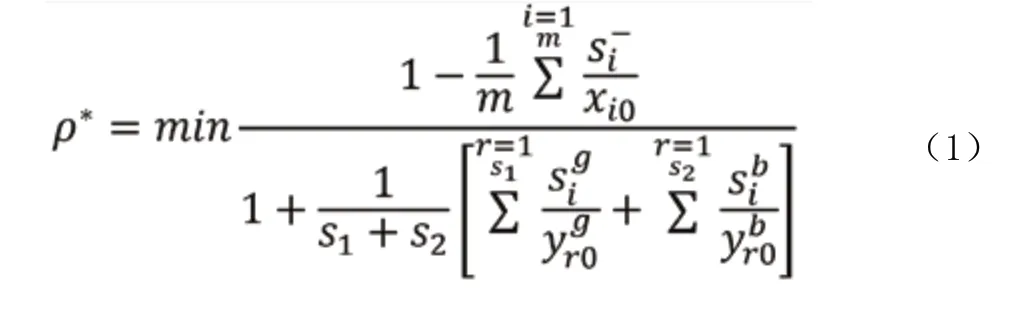

(1)SBM模型如下。

s為投入和產出的松弛量,λ為權重向量,目標函數ρ*關于s-、sg、sb嚴格遞減,且0≤ρ*≤1。對某一特定決策單元,當且僅當ρ*=1,即s-、sg、sb均等于0時是有效的,ρ*<1則表明決策單元是無效的,投入和產出存在進一步改進的空間。

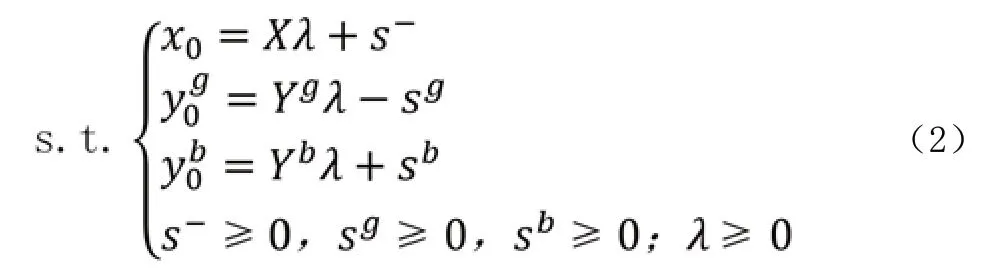

(2)Malmquist(M)指數和Malmqulist-Luenberger(ML)指數。M指數描述的是t期到t+1期的生產率指標相對變化值,當指數值大于1時,說明經濟增長效率呈向好趨勢,反之則退化。ML指數是在M指數基礎上,將環境污染因素納入測度框架內,以t期為基期的t+1期的ML全要素生產率指數可以表示為:

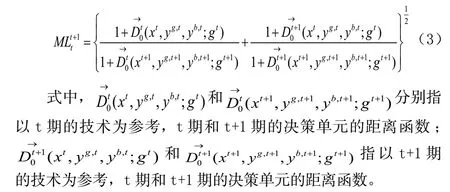

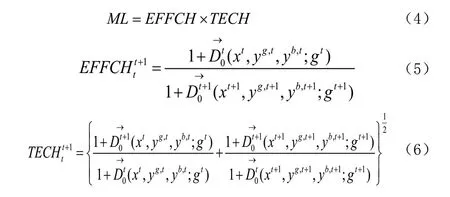

ML指數可以分解為反映環境績效效率變化的EFFCH指數和反映環境績效技術變化的TECH指數:

EFFCH指數和TECH指數大于(小于)1,分別表示效率改善(惡化)和技術進步(退化)。

2.標選擇

本文以2006年~2019年我國28個省份(西藏、重慶、貴州數據缺失較多刪除)作為樣本。數據來自《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國能源統計年鑒》以及各省份統計年鑒,個別缺失數據采用平滑指數法補全。

(1)“好”產出。“好”產出用以1992年為基年的可比價平減的各省份實際GDP表示。

(2)“壞”產出。“壞”產出是指經濟增長過程中對環境產生破壞作用的非期望產出。二氧化碳是導致溫室效應最主要的排放源,同時也是經濟高質量的重要調控對象。因此,本文采用聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的方法,以煤炭、原油和天然氣三類能源估算二氧化碳排放量,作為“壞”產出。

(3)投入要素。本文選擇勞動、資本和能源消費量作為投入要素。相關研究多用 “年末(均)從業人員數”表示勞動投入,在現代經濟發展條件下,體現勞動力素質的人力資本在經濟中的重要性日益提高(王小魯等,2009)。因此,本文參照陳釗等(2004)的方法,選擇人力資本存量表示勞動投入。物質資本存量參照張軍(2004)的做法,采用“永續盤存法”計算。

三、GTFP測量結果及分解

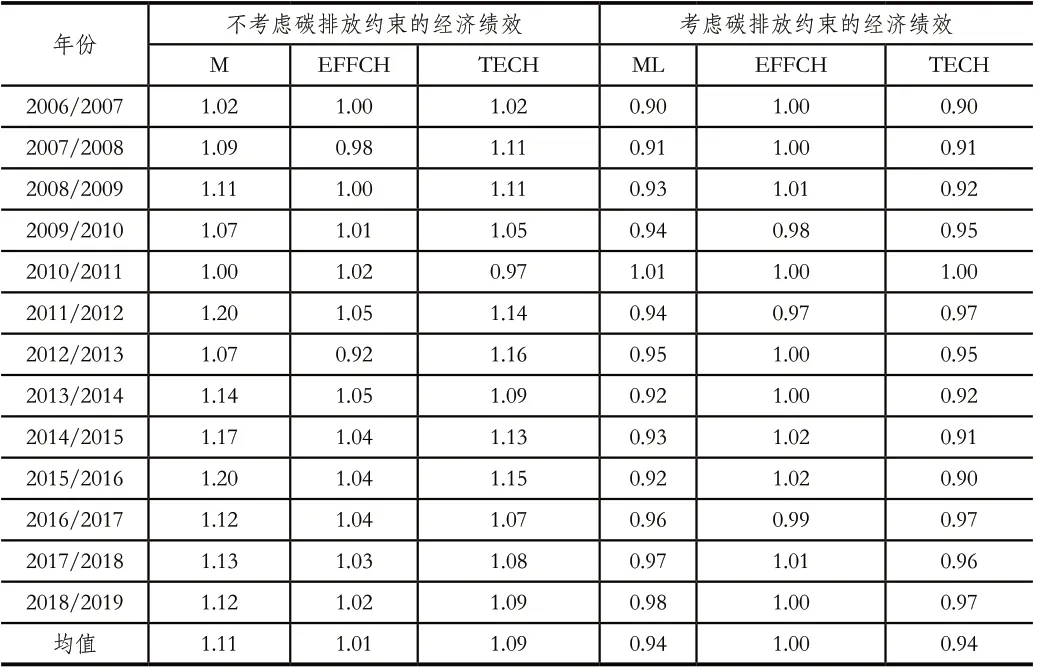

結合省級2006年~2019年投入產出數據,在可變規模及非期望產出弱可處置性條件下,利用DEA-SOLVER軟件計算出全國GTFP-ML指數,并將該指數分解為技術進步指數和技術效率指數。為說明二氧化碳排放對我國全要素生產率的影響,我們同時計算不考慮碳排放約束的全要素生產率——M指數及其分解的技術進步指數和技術效率指數(見表1)。

表1 2006年~2019年全國M生產率指數與ML生產率指數

1.碳排放約束下的ML指數小于M指數

從全國平均水平看,2006年~2019年期間,不考慮碳排放約束時的全國TFP(M指數)平均增長11.5%,其中技術效率的平均增長率為1.9%,技術進步的平均增長率為9.4%。考慮碳排放約束后,全國GTFP(ML指數)平均增長-5.2%,其中技術效率為0.4%,技術進步為-5.6%,ML退化的原因是技術進步的退化。ML指數小于M指數這一結果與我們的預期相符合。因為不考慮環境污染時,可以有更多的資源用于生產,增加環境約束后,會消耗部分資源用于防范和治理污染,影響經濟產出效率,即忽略經濟活動的負外部性會傾向于高估經濟效率。

2.技術進步的變化對GTFP具有決定性作用

分時段看,2006年~2019年GTFP經歷了“上升→下降→上升”三個階段。第一階段是2006年~2010年上升階段,GTFP從-9.5%上升到1.4%,其中技術效率從0.4%上升到0.6%,技術進步從-9.9%上升到0.8%,后者是促使GTFP上升的主要原因;第二階段是2011年~2014年的下降階段,GTFP從1.4%下降至-7.8%,主要原因是技術進步從0.8%下降到-8%;第三階段是2015年~2019年的上升階段,期間GTFP從-7.8%上升到-1.7%,同樣是得益于技術進步的上升。

3.GTFP的變化顯著受國際國內經濟環境的影響

我國GTFP在樣本期內因次貸危機出現下滑,反映我國政府在經濟狀況平穩時會關注環境保護、減少污染排放,追求經濟有質量的增長,當面臨發展困境或突發經濟危機時,通常會主動或被動地忽略環境保護,發展優先,穩定優先,以求順利度過經濟難關。這也部分解釋了為什么我國提出轉變經濟增長方式、保護生態環境已經很多年,但總會出現反復,效果一直不盡人意。這種事實上經濟增長優先于環境保護的態度,預示了我國未來經濟高質量發展道路仍會面臨考驗。

四、GTFP的區域差異及演變

我國各地發展水平層次不齊,發展過程中環境損耗和能源消耗情況同樣表現出顯著區域性差別。近年來中西部地區取得了令人矚目的經濟成就,但同時也不同程度地面臨環境污染問題。那么,從環境角度考量三大區域經濟增長會出現怎樣的結果值得關注。

1.省級低碳經濟增長績效

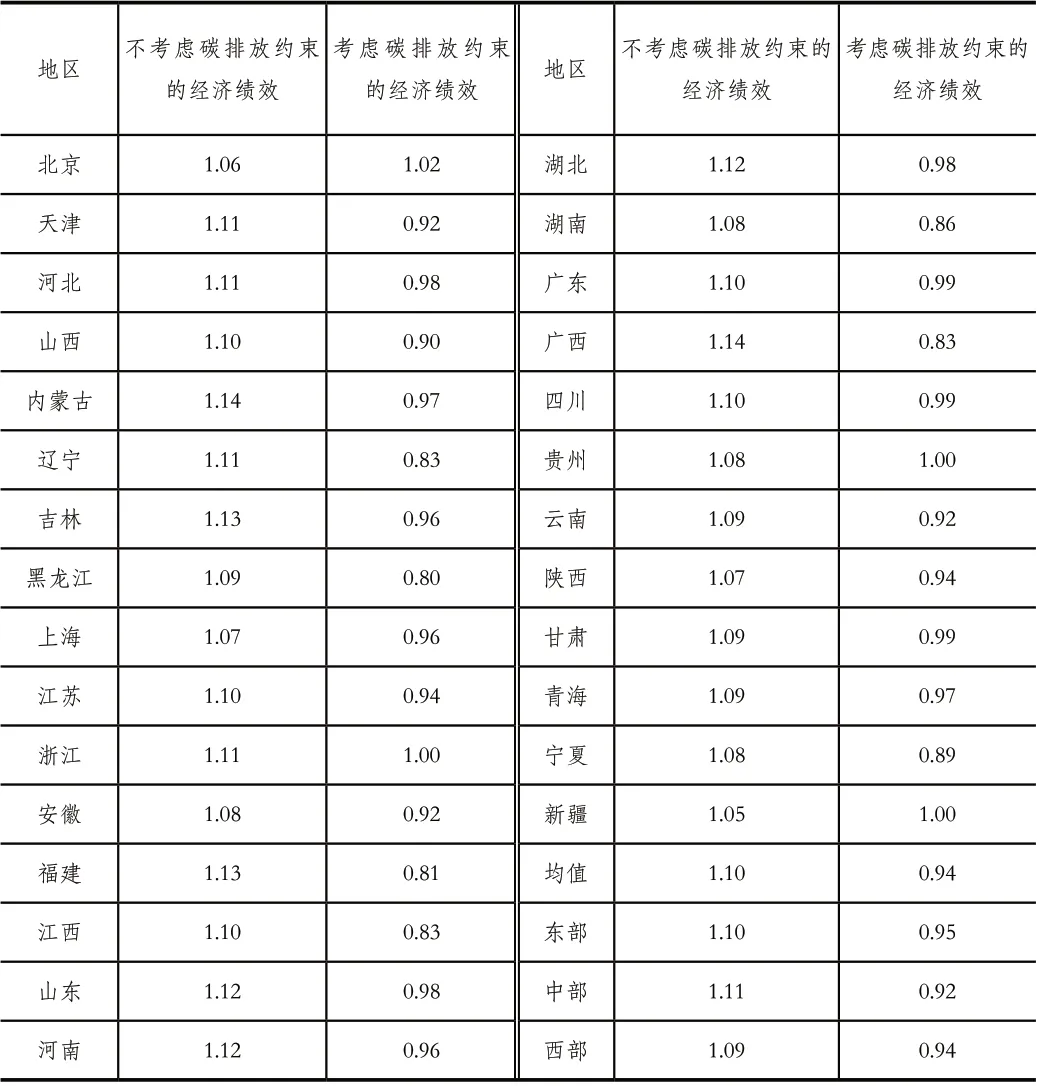

表2 2006年~2019年省級平均低碳經濟增長績效

碳約束對省級經濟增長績效排名影響顯著(見表2)。不考慮碳排放約束時TFP前五位是廣西、內蒙古、吉林、福建、河南,其中,中西部地區獨占四席;考慮碳排放約束后,這五個省份無一進入前五名,取而代之的是北京、新疆、貴州、浙江、廣東五省,中西部地區也由四席減少為兩席。從下降幅度看,降幅前五的依次是福建(28%)、廣西(27%)、黑龍江(26%)、遼寧(25%)、江西(24%),四個省份來自中部地區。

按照各省ML指數從小到大順序排列,即不考慮碳排放約束時TFP較高的,考慮碳排放約束后,其效率反而較低,反之則反。這表明在2006年~2019年期間,取得較快經濟增長速度的省份并非依靠轉變經濟增長方式、發展資源集約型和環境友好型產業,而是依靠高消耗、高排放的粗放發展模式換取,因此造成一些省份的TFP對污染排放的敏感度較高。

2.分區域經濟增長績效

表2最后三行列示了東中西部的區域低碳經濟增長績效。在不考慮碳排放情況下,TFP從高到低依次為中部(10.8%)、東部(10.2%)和西部(8.6%)。在考慮碳排放因素后,三大區域GTFP由高到低排名變為東部(-5.5%)、西部(-6.3%)和中部(-7.8%)。三大區域的效率均出現下降,但幅度各有不同,東、中、西部分別為14.2%、16.7%和13.7%。

碳約束的區域影響差異顯著。降幅最大的是中部地區,不考慮碳排放時TFP排名第一,考慮后則是第三。中部地區工業基礎較好,隨著“中部崛起”戰略的實施,利用本地區豐富的自然資源,地區經濟獲得高速增長,但仍沒有擺脫技術層次低、投入消耗高的傳統粗放增長模式;反觀東部地區,雖然近年來發展速度有所下降,但更加注重轉型經濟結構、控制環境污染,因此扣除污染因素后的GTFP最高;西部地區的TFP處于落后位置,但相對于不考慮污染排放的情況,考慮污染排放后效率值超過了中部地區。可能的原因除了比中部地區更早實施的西部大開發戰略效果開始顯現外,本文認為另一個因素是西部省份自然資源豐富,但生態環境脆弱,受國家有區別的開發政策約束,很多地區被列為限制開發和禁止開發地區,環境保護和治理力度較大,保護了該地區的生態環境,因此其經濟增長的環境污染效應較弱。

考慮環境因素的經濟發展質量,生產率增長差異呈加速擴大的趨勢。這意味著,目前區域經濟差距縮小不是由于生產率提高,而是依賴于投資推動。根據新古典經濟學理論,經濟持續增長只有依靠全要素生產率的提高這唯一途徑。因此,要實現我國區域經濟可持續協調發展,必須從依賴量的增加轉到依靠生產率的提高上來。

五、結語

第一,全國層面上,考慮和不考慮碳排放約束的結果表明,后者高估了我國經濟增長效率。高質量發展要求實現經濟增長和碳減排雙重目標,建立在高投入、高排放基礎上的高增長,隨著環境破壞效應的積累,長期內必然導致經濟發展的不可持續。今后我國經濟發展面臨的重要問題是尋找合理的方式,將經濟增長與碳減排兩個目標由矛盾轉化為統一,實現我國經濟又好又快的增長。

第二,分省、分區域層面分析表明,地區之間經濟發展水平絕對差距在縮小,而GTFP差距在擴大,說明中西部地區經濟在高速發展的同時,環境污染也隨之呈加速度增加,中西部地區正以環境為代價換取經濟發展,經濟發展質量亟須提高。如何在保護環境的前提下,實現中西部地區經濟較快增長,縮小區域間差距,是今后我國區域發展戰略需要重點考慮的問題。

第三,環境保護受宏觀經濟發展狀況的制約。樣本區間內GTFP下降是在國際經濟形勢惡化、國內經濟增長面臨下滑威脅的情況下發生的。這種現象表明當環境保護和經濟增長兩個目標出現矛盾時,我國仍是將經濟增長目標置于環境保護之上,導致我國長期以來一直難以擺脫“發展→污染→治理→發展→再污染……”的惡性循環泥潭。我國地方政府要克服短視行為,才能實現經濟高質量發展。