誤診為硬化性脂膜炎的脛前黏液性水腫一例

方金仙 許功軍

金華市第五醫院,浙江金華,321000

臨床資料患者,男,30歲。因雙小腿皮膚硬化、結節2年于2020年3月來我院就診。2年前無明顯誘因患者雙小腿脛前出現散在大小不等皮下結節,表面呈褐色,無癢痛,未重視,皮下結節逐漸增多、融合,小腿皮膚逐漸變硬,顏色加深呈深褐色。曾在多家醫院治療,診斷為“硬化性脂膜炎”,予多種藥膏外用,療效欠佳。近2年出現體重減輕,偶有手抖。從事理發師行業,有久站史,否認吸煙史,否認既往內分泌疾病史,否認家族中類似疾病患者。

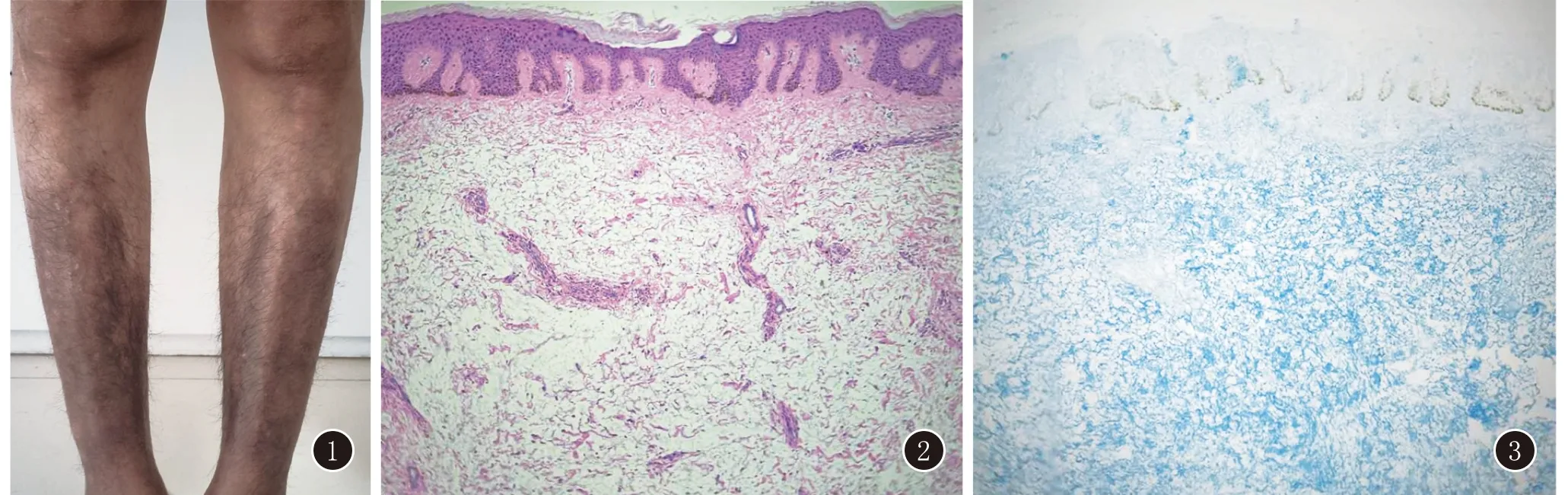

體格檢查:消瘦貌,全身淺表淋巴結無腫大,心、肺、腹無明顯異常,雙眼突眼Ⅱ°,雙側甲狀腺輕度腫大。皮膚科檢查:雙小腿中下段至踝部皮膚表面呈深褐色,色素不均勻,未見橘皮樣改變,觸診皮膚及皮下組織變硬,有結節感,皮溫正常,無壓痛,無潰瘍,足背動脈搏動正常(圖1)。實驗室檢查:甲狀腺功能:三碘甲狀腺原氨酸(T3)8.01 nmol/L(正常值1.01~2.48 nmol/L),甲狀腺素(T4)325.29 nmol/L(正常值69.97~152.52 nmol/L),促甲狀腺素(TSH)<0.01 mIU/L(正常值0.49~4.91 mUu/L),促甲狀腺素受體抗體(TRAb)8.6IU/L(正常值0~1.5 IU/L);甲狀腺靜態顯像:彌漫性腫大伴攝锝功能明顯增強;雙下肢血管彩超、自身抗體、免疫球蛋白、補體、腫瘤標記物檢測、乙肝表面抗原、丙肝及HIV檢測無異常。小腿結節組織病理示:表皮角化過度,棘層肥厚,皮突延長,基底層色素顆粒增多,真皮血管周圍少量淋巴樣細胞浸潤,膠原纖維間隙明顯增寬,膠原纖維束分離,皮下脂肪組織無異常(圖 2),阿辛藍染色呈陽性反應(圖 3)。診斷:(1)脛前黏液性水腫;(2)甲狀腺功能亢進。

圖1 雙小腿中下段至踝部皮膚表面呈深褐色,色素不均勻,未見橘皮樣改變 圖2 表皮棘層肥厚,皮突延長,基底層色素顆粒增多,真皮血管周圍少量淋巴樣細胞浸潤,膠原纖維間隙明顯增寬,膠原纖維束分離(HE,×100) 圖3 阿辛藍染色陽性(×100)

治療:局部外用糖皮質激素封包及局部保濕護理,并轉內分泌科治療甲亢,目前仍在隨訪中。

討論脛前黏液性水腫(pretibial myxedema,PM)亦稱甲狀腺毒性黏蛋白沉積癥,是甲狀腺功能亢進癥(Graves 病)的罕見的甲狀腺外表現,常與Graves眼病相關,少數見于橋本甲狀腺炎。皮損好發于脛前和足背,也可發生在膝、肘、頸部和受壓部位,多雙側出現,但不對稱,臨床上分為四型:彌漫性水腫型、斑塊型、結節型和象皮型,最常見是彌漫性水腫型和斑塊型,典型皮損表面可呈橘皮樣改變,壓之無凹陷,可正常皮色、淡紅或棕色。有研究將本病病程分為四個階段,包括活動階段、穩定階段、硬化階段及消退階段[1]。硬化期病變表現為干燥、增厚和硬化,無明顯特征。組織病理可表現為表皮突變平,真皮網狀深層明顯水腫,膠原纖維束被分離,大量黏蛋白沉積而使皮膚明顯增厚,可見淋巴管擴張,少量組織細胞和肥大細胞浸潤;阿辛藍染色陽性[2]。有學者對本病皮損行皮膚鏡檢查,發現在粉紅色或褐色背景上有鱗屑、白色團塊和明亮的白線等表現[3]。本例患者有典型甲亢表現,經組織病理檢查證實,結合皮損特點,脛前黏液性水腫診斷明確,目前正處于病情的硬化階段。

本病發病機制尚不清楚。早期認為與甲亢的突眼一樣,為自身免疫性疾病的一種表現,長效甲狀腺刺激因子(LATs)參與激活淋巴細胞,刺激成纖維細胞產生過多黏蛋白[4]。后證實LATs即為促甲狀腺素受體抗體(TRAb)。有研究發現眼眶和脛前的成纖維細胞表達促甲狀腺激素(TSH)受體和胰島素樣生長因子1(IGF1)受體,并被TSH受體敏化的T細胞和/或TRAb激活,導致Graves眼病和PM中炎癥和浸潤過程[5]。PM中真皮內大量透明質酸和糖蛋白積聚,引起彌漫性水腫,從而壓迫淋巴管,并可發展為明顯的淋巴水腫。本病亦可發生于甲狀腺功能正常者,如靜脈曲張致局部循環障礙產生淤積性皮炎,而缺氧使透明質酸產生增多,產生黏蛋白過多沉積[6]。臨床上應與小腿慢性濕疹、淀粉樣變、結節性紅斑、黏液水腫性苔蘚等相鑒別,而處于硬化期的PM,則需與硬皮病、硬化性脂膜炎相鑒別。結合病史、實驗室檢查及典型的組織病理表現,不難鑒別。

本病治療上仍存在爭議,據報道高達50%的病例可自行緩解,尤其是在輕癥的病例中[7]。筆者認為對于影響美觀、功能和日常生活的嚴重患者,則可積極治療。在使用抗甲狀腺藥物的同時,目前多采用皮損內局部注射糖皮質激素或外用軟膏、系統使用免疫抑制劑等治療。由于透明質酸酶能降解皮膚黏蛋白的主要成分透明質酸,有學者用透明質酸酶進行皮損內局部注射,取得滿意的療效[8],但透明質酸酶不能阻斷成纖維細胞產生黏蛋白,故患者可能需定期接受治療。也有研究用利妥昔單抗和丙種球蛋白治療常規治療無效的嚴重PM,大多數患者病情得到穩定或改善,同時發現利妥昔單抗的療效優于丙種球蛋白[9]。