繪畫療法在小學團體心理輔導中的應用研究

【摘 要】繪畫療法以非語言的象征性工具表達自我潛意識的內容,具有阻抗小、易接受等特點,使情緒和人格傾向以圖像化的形式投射出來。將繪畫療法應用于小學團體心理輔導中,有助于營造輕松愉快的團體氛圍,幫助小學生認識自我、疏解情緒、獲得情感滿足,從而提高團體心理輔導的效果。

【關鍵詞】繪畫療法;小學;團體心理輔導

【中圖分類號】G448? 【文獻標志碼】B? 【文章編號】1005-6009(2021)33-0031-03

【作者簡介】葛麗輝,浙江省寧波市鄞州區堇山小學(浙江寧波,315100)教師,一級教師。

一、繪畫療法對于小學團體心理輔導的意義

當前的小學心理健康教育中,團體心理輔導是主要形式。由于小學生年齡小,認知能力還沒有完全發展成熟,常常不能正確地看待和理解自己的心理特點;另外,一些自卑、不善言辭的學生往往不能融入團體活動,使得團體心理輔導的效果大打折扣。繪畫療法以非語言的象征性工具表達自我潛意識的內容,正好能突破表達障礙和心理防御,使情緒和人格傾向以圖像化的形式投射出來。本文以一次小學團體心理輔導實踐為例,對繪畫療法在小學團體心理輔導中的應用進行研究。

二、研究對象、目標及方法

(一)研究對象

本研究以浙江省寧波市奉化區某小學五年級某班級為輔導對象。該班級共有學生47人,其中男生23人、女生24人。

(二)研究目標

進入小學高年級后,學生的自我意識逐步提高,他們強烈需要父母的尊重,但很多父母的認知跟不上孩子心理發展的速度,仍然沿用之前的經驗教育孩子,因而經常有父母抱怨“孩子不愿多溝通”“他老和我作對”等。針對該班學生的整體情況,教師將“學會與父母溝通”作為本次輔導的總目標,將認識家庭功能、尋找沖突原因、探索與父母和諧相處的技巧、重建良性溝通模式等作為分期目標。

(三)研究方法

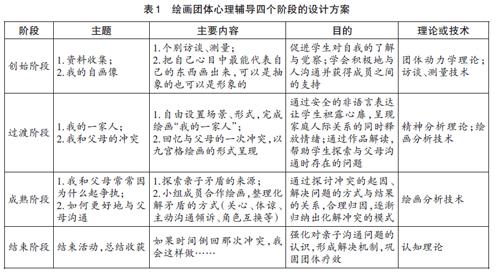

本次團體心理輔導以班級為單位,每兩周進行一次,整個活動為期半年。根據清華大學樊富珉教授提出的團體心理輔導四階段理論,整個輔導分為創始階段、過渡階段、成熟階段和結束階段,具體輔導方案見下頁表1。

三、研究的具體實踐

(一)繪畫療法的基本環節

團體心理輔導中,繪畫療法的實施嚴格按照如下環節進行:繪畫導入環節、投射繪畫環節、討論與分享環節(包括小組討論、集體討論、團體領導者分享、小組內部分享)、體驗繪畫環節(包括小組體驗創作、小組體驗分享、小組領導者體驗分享)、結束分享環節。繪畫療法的工具包括水彩筆、鉛筆、A4紙若干。

(二)團體心理輔導中對繪畫作品的分析

討論與分享環節,教師傳授繪畫分析的關注點:(1)整體分析,看景物和人物的大小、下筆力度、顏色和構圖等;(2)過程分析,看繪畫的順序、用時、涂抹程度等;(3)具體情境內容分析等。以“我的一家人”繪畫為例,在成員充分熟悉、互相信任的基礎上對作品進行解釋。以下為成員對部分案例的分析:

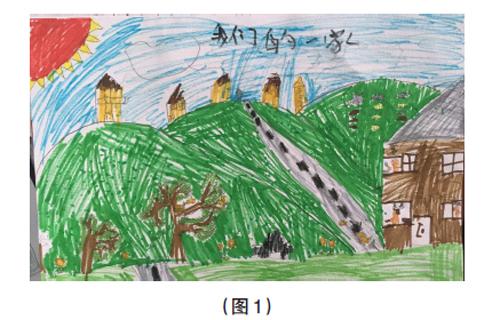

樣本1(見圖1):畫面中青山綠樹、藍天烈日,顏色艷麗,大面積的綠色幾乎占據了整個畫面,但是線條凌亂。一家人被畫在右側的房子里,父親、母親和孩子分處于不同的空間,全家三口人距離遠,沒有任何活動交集。通過這幅畫,成員們感受到繪畫者家庭親密度低,缺少互動性。在交流階段,繪畫者解釋:其父母工作很忙,一個月只有1~2天的休息時間。母親晚飯后要加班,父親在家不是看電視就是玩手機,很少有親子互動。繪畫者最大的愿望是父母能多陪伴自己。

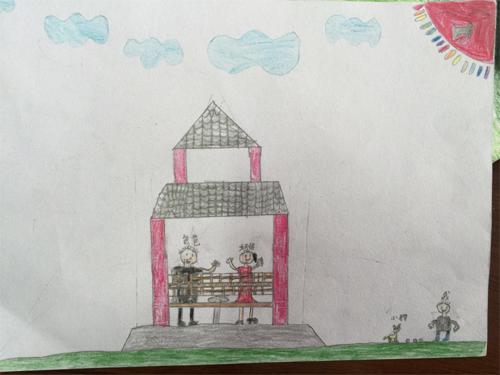

樣本2(見下頁圖2):一家三口在公園里休息,父母在亭子里親切交談,孩子在亭子旁自顧自地和狗玩耍。畫面中父母占據了中心位置,孩子處于不起眼的角落,一排白云橫壓上空,讓人感受到孩子潛意識里似乎在壓制欲望。了解后得知,繪畫者的父親在外地工作,很少回家,母親工作繁忙,很少關心他,衣食起居多由奶奶照料。他覺得父母不重視自己,平時易敏感落淚。

樣本3(見圖3):畫面上空間很封閉,顯得透不過氣。三個人物衣著暗沉,桌子左右兩邊的父親和母親,看起來是為孩子過生日,可是身體與桌子沒有一點接觸,行為不符合情境。繪畫過程中,繪畫者一直猶豫要不要畫父親,本人解釋,父母感情失和已離婚,自己一年也見不到父親幾面,平時幾乎沒有聯系。成員討論認為,畫面中封閉的空間、暗沉的顏色暗示著繪畫者內心的壓抑,精美的蛋糕表達了他對美好事物的向往。

(三)繪畫分析中的基本原則

1.繪畫者個人解釋優先。

畫面中的意象有多重維度和象征意義,不可將其他成員的觀念強加給繪畫者,他人過度的解釋只會讓繪畫者產生防御心理,甚至帶來心理傷害。如某成員的畫中充滿了橫豎交叉的線條,在他人看來是規矩、束縛的象征,而繪畫者本人解釋這只是房子上的磚瓦。因此,根據繪畫作品了解成員的心理狀態時一定要與繪畫者充分溝通,仔細傾聽繪畫者筆下每一個意象所蘊含的寓意。

2.解釋更多關注的是情緒。

團體心理輔導的任務是培養學生良好的心理適應能力和積極健康的情緒,所以繪畫分析的焦點是繪畫過程中的情緒體驗,而不是繪畫的內容。有些作品中,“太陽”“云朵”等都是擬人化的表現,如五官和表情。不妨先和繪畫者交流:“你今天心情好像不錯。”“你看起來很喜歡……”先傳達對作品的整體印象,繪畫者自然會引出對內容的關注。

3.避免陷入對繪畫技巧的討論。

在小學階段,學生的繪畫技巧受到年齡限制,因此應盡量弱化繪畫的藝術要求,提醒成員在小組討論時側重于繪畫的心理投射功能,而不是研究繪畫的藝術表現力,這樣才能激發成員抒發真情實感的積極性。

四、效果分析

(一)快速形成輕松愉快的團體氛圍,提升學生的社交能力

繪畫本身就是小學生非常喜歡的藝術實踐活動,而且繪畫療法是以非語言的意象表達情緒情感,繪畫目的的不明確性、表現方式的間接性降低了輔導的阻抗和成員間的防御,是小學生樂于接受的輔導形式。它有力促進了教師與成員以及成員間的良好信任關系,能快速形成團體凝聚力,如“我畫你評”“我說你畫”等活動極大地調動了成員間的互動。因此,繪畫療法在小學團體心理輔導中簡單易行、行之有效。

(二)幫助小學生認識自我,發展親子溝通的能力

在意識層面,有的成員不愿承認和父母任何一方有疏離和抗拒,但繪畫能將問題本質呈現出來。教師利用繪畫分析技術幫助成員對圖畫進行分析、評定、解釋,呈現繪畫者潛意識里的心理活動。在了解了與父母溝通的矛盾后,成員們通過討論與分享環節主動挖掘自身潛能,試著通過關心、體諒、主動溝通、傾訴、角色互換等方式提升親子融洽度。輔導結束后,筆者對該班所有學生進行了問卷調查,96%的學生表示很有收獲,89%的學生對親子溝通有了新的認識,98%的學生表示會換個方式主動解決親子矛盾。

(三)獲得情緒的釋放和情感的滿足

小學生由于心理尚未發展成熟,在發生人際沖突時容易產生緊張的情緒,自我調節能力較弱,難以釋放內心的壓力。如果壓力長期得不到宣泄,可能會導致各種心理健康問題。有一名成員將母親放在最后畫,因為她的母親重男輕女,只要她惹弟弟哭鬧,母親就會數落她。久而久之,她的內心積壓了太多的負性情緒,對母親產生抗拒心理,在繪畫中她將母親畫得遠遠的,負性情緒得到了暫時的宣泄。另有成員傾訴父母長期陪伴缺席時忍不住落淚。繪畫成為他們表達內心情感和宣泄消極情緒的一種有效方式。