享受創意:泥漿游戲之衍生

江蘇省無錫市南泉中心幼兒園 周靜燕

泥是大自然饋贈給人類最樸素的禮物,對于農村幼兒園來說是自然又寶貴的教育資源——泥巴的可塑性充分滿足了幼兒園孩子的好奇心,他們在捶打、揉捏、堆運等活動中體驗創作與勞動的樂趣,感受大自然所賦予的美好。

我園有效地將泥融入孩子們的生活,開發了生活化、本土化、個性化的園本課程。我們將泥分為幾種不同的形態:泥粉、泥塊、泥漿。本學期我班以泥漿為主要研究材料,開發適合中班年齡段幼兒的泥漿游戲,研究過程中既有教師預設的內容,也有幼兒在活動中生成的游戲。將泥漿融入日常活動中,使得孩子們對泥漿產生了濃厚的興趣,操作中感受著泥漿的流淌、體驗著泥漿在工具和材料作用下的變化。通過一學期的研究,我班形成了“中班泥漿游戲小錦集”,下面我談談在泥漿游戲活動中的幾點做法。

多層次提供材料

豐富多樣、開放的、可探索的、有層次性的創作材料能激發孩子們創作的興趣,滿足孩子們發展的需求。本學期園部推出的戶外“一班一場地一特色”的項目研究中,我班負責的是“南圍墻”場地中兩塊高一米五、寬三米的玻璃墻面及三張石桌椅。由于戶外場地活動影響因素較多,如受天氣、季節等的影響,為使我班的泥漿游戲更系統、更豐富,我設想了以室內游戲和戶外游戲有機結合,室內先行、室外拓展的方式開展具體的泥漿游戲研究。

在“小小粉刷匠”游戲中,我們在室內提供了用于版畫游戲的小滾筒、刷子、毛筆供幼兒游戲,孩子們用小滾筒蘸上泥漿在紙上滾,用刷子、毛筆在紙上刷,他們關注到若要將整個畫面都刷滿必須分工合作共同完成。

我發現孩子們對滾筒這一材料興趣較濃,雖然只是來回刷,但孩子們沉浸在這簡單的來回中,我設想在戶外的大型游戲中也可以延伸滾筒游戲的玩法。于是,我們將收集到的油漆滾筒添加至戶外游戲中,孩子們第一次看到這個材料興奮極了,他們將油漆滾筒蘸滿泥漿,雙手抓住柄往玻璃墻上刷,從上往下、從下往上,頂部踮起腳尖、伸直手臂往上刷,甚至雙腳跳起來刷,直至將整面玻璃刷滿。

版畫滾筒是光面的,油漆滾筒是有毛的,在游戲的過程中孩子們很快發現了刷出來的效果是有區別的——油漆滾筒上帶有一層短毛,因此刷出來的墻面帶有一定的肌理。孩子們又對肌理產生了興趣,于是開始了材料的探尋,他們找來海綿、沐浴球、冰棍棒等,玩著玩著就有了新創意,海綿擦出了馬路、沐浴球點出了花朵、冰棍棒刮出了房子、手指畫出了小人……豐富的畫面讓孩子們的游戲不斷發展,能力也在不斷提高。

在游戲中,孩子們對創作材料產生了濃厚的興趣,教師善于發現孩子們的興趣點,以幼兒的需求為本,進一步支持滿足他們的創作需要,最后我驚喜地發現孩子們不僅關注材料的材質、特性,而且關注同一材料的不同玩法、不同效果,自由的探尋、自主的創作活動讓孩子們學會了主動學習。

發現了孩子們對材料的興趣后,我班又陸續添加了多種材料,包括氣球、水槍、麻繩、牙刷、筷子、氣泡紙、紙球……

多元化創作內容

中班上學期的幼兒已有豐富的想象力,創作的目的性較強,但創作技能還比較欠缺,因此在游戲內容的選擇上我更注重孩子們的欣賞感受,注重趣味性、實踐性和探究性。

㈠游戲內容的生活性

將幼兒的游戲與日常的生活密切聯系起來,不僅能讓孩子們感到親切,還能引起孩子們的共鳴。

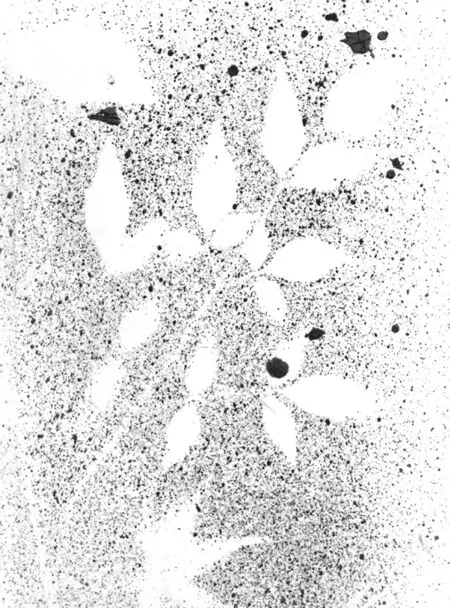

如在中班“秋天的畫報”這一主題活動中,有一篇章為“葉之篇”,活動目標為通過多種感官感知各種樹葉的外部特征,引導孩子們感受秋天樹葉的美,并對樹葉展開聯想,進行創編、制作等活動。結合這一主題,我設計了“樹葉刷畫”的泥漿游戲,引導孩子們根據樹葉的形狀自由組合成畫面,然后用牙刷蘸上泥漿刷在筷子上,濺出的泥漿點滴落下形成畫面,最后取走樹葉,觀察畫面呈現的葉子陰影效果(圖1)。

圖1.樹葉刷畫

在游戲的過程中,孩子們對葉子的形狀有了進一步的興趣,每天早晨都會有小朋友帶來不同形狀的樹葉,還會主動介紹這是什么樹葉、我和誰在哪里撿的。在樹葉組合的過程中孩子們還關注到葉子的形狀、大小,有了初步的藝術組合,有了畫面布局的考慮。在刷的過程中,孩子們邊刷邊觀察畫面效果,不斷調整筷子的位置;還有孩子在刷的過程中,改變創作的方式,用蘸上泥漿的牙刷敲打筷子。

在游戲中,孩子們將泥漿游戲與自己的生活緊密結合,不僅動手能力有了提升,藝術創造能力也有了提高。

㈡游戲內容的趣味性

氣球是孩子們喜愛的玩具之一。“氣球可以怎么玩?”圍繞這一問題,孩子們紛紛鼓足腮幫子開始了吹氣球的游戲。“還有什么方法能讓氣球變大嗎?”孩子們陷入了沉思狀態。當我出示一個灌水的氣球后,孩子們一邊摸一邊猜測氣球里面裝了什么?然后,他們拿著手中的氣球跑到盥洗室開始了氣球灌水的游戲,孩子們邊灌邊交流著。“把氣球口套到水龍頭上。”“水不能開很大。”“我們一起合作吧。”……

當孩子們帶著灌水的氣球來到教室后,我和孩子們開始了“氣球印畫”的游戲——將灌水的氣球蘸上泥漿印到畫面上。由于灌水的氣球帶有一定的彈性,小熙開始了有節奏地創作,邊玩邊嘴巴里念著“氣球氣球跳跳跳”;小宸先是單手壓,發現壓出來的氣球比較小,又雙手抱住氣球用力壓;小可一手拖著氣球在畫面上向前拉、向后拉,嘴巴里面還哼著小曲……最后,不同的印法呈現了不同的效果,不僅有多種肌理呈現,還有疏密感、上下層次感,稀泥漿印出來還有通透感(圖2)。

圖2.氣球印畫

富有趣味性的泥漿游戲激發了孩子們的創作欲望,實現了玩中學、學中玩。孩子們自由自在地表現與創作,在潛移默化中感受泥漿游戲的樂趣。

㈢游戲內容的審美性。

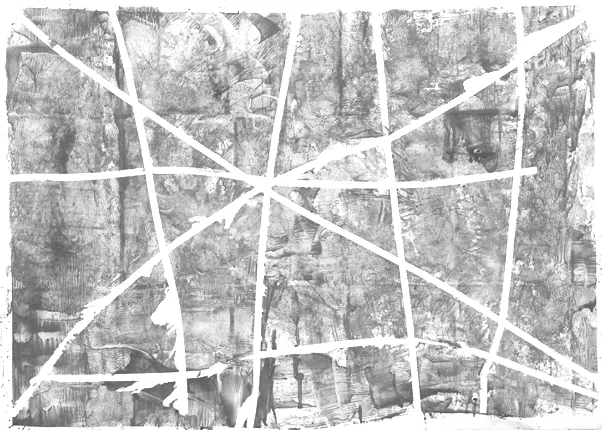

《3~6歲兒童學習與發展指南》中指出:引導幼兒學會用心靈去感受和發現美,用自己的方式去表現和創造美。你能想象出“一線一泥漿”創作出來的效果嗎?當孩子們看到我提供的泥漿花作品后都面露驚喜,孩子們圍在我的身邊,我取出一麻繩,刷上泥漿,繞個圈圈放在白紙上,然后將紙對折,一手按住紙,一手拉麻繩,當我打開白紙的時候,孩子們瞪大眼睛、張大嘴巴,喊道:“哇,好美啊!”

孩子們在接下來創作中有了自己的創作方式——有的兩兩合作,你按紙、我抽拉;有的發現一張紙上一次創作的效果比較單調,再進行二次、三次疊加;有的認為花的顏色有多種,又加入了顏料……最后,我和孩子們將作品都展示了出來(圖3)。孩子們圍在作品周圍,相互介紹著。“我的是旋轉花。”“我的是蝴蝶花。”“我的是喇叭花。”……孩子們在感受美和表現美的過程中,體驗著泥漿游戲帶來的快樂。

圖3.泥漿花

深入化追隨興趣

興趣是最好的老師,有了興趣幼兒就會自主、自覺汲取知識,主動地去求知、去發問、去探索,并在學習中伴有愉快的情感體驗。

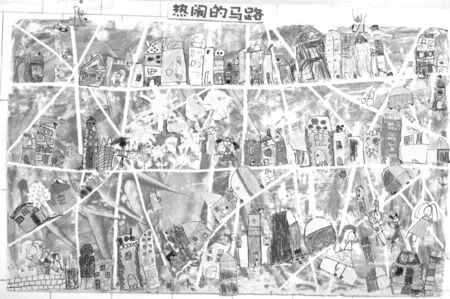

在“小小粉刷匠”游戲中,我提供了大幅的鉛畫紙、版畫滾筒、刷子、毛筆、膠帶等材料,孩子們先用膠帶粘貼在鉛畫紙上,然后選擇工具蘸上泥漿將紙上布滿泥漿,待泥漿完全干后,再將膠帶撕開,當畫面(圖4)展現在孩子們面前的時候,孩子們興奮極了,有的說像蜘蛛網、有的說像輪子、有的說像馬路……最后,在大家舉手表決的方式下,畫面定名為“馬路”。追隨孩子們的興趣,我提出了問題:“馬路上有什么?”針對這個問題,孩子開始了為期一個月的討論與創作活動。

圖4.小小粉刷匠

【11.17】

教師:“馬路上有什么?”

小菲:“有房子。”

教師:“會有些什么樣的房子呢?”

孩子們進行房子的創作——有三角形屋頂的、有半圓形屋頂的、有梯形屋頂的;有一層樓的、二層樓的、三層樓的。孩子們將畫好的房子涂上顏色并剪了下來貼到了畫面上。

【11.28】

在一次撕貼菊花的活動中,有孩子提議:“我們把菊花貼到馬路邊上去吧!”有孩子附和:“好呀,我們來建個菊花園。”于是,孩子們將撕貼好的菊花貼到了畫面上。看著“菊花園”的建成,孩子們開心地拍起了手。

【11.30】

小謝說:“馬路邊上還有醫院。”說著,他開始畫醫院,畫好以后還說:“醫院有救護車。”他又畫了一輛小汽車,然后貼到了畫面上。還有孩子增添了樹、人和太陽一并貼到了畫面上。

【12.6】

看著畫面越來越豐富,而孩子們的興趣不減,我又提出問題:“馬路上還會有什么?”濛濛說:“有電燈。”我先是一愣,然后意識到她說的是馬路上的路燈。“馬路上的電燈叫什么名字?是什么時候開的?長什么樣?”隨著我的問題,孩子們又進行了一輪討論。“是路燈。”“晚上才開呢!”“有長長的管子,朝著下面的。”……“我們給馬路裝上路燈吧!”就這樣有關路燈的創作活動又產生了。

【12.10】

小趙:“我的小人被誰移動了?他應該在這里的。”

小趙把格子中的小人又移到了馬路邊。

教師:“他在干什么呀?”

小趙:“他在等公交車,公交車從那邊路上開過來呢!”

教師:“哦,原來他在公交站臺呀!公交站臺上有什么?”

小馬:“有數字。”

小歡:“有椅子。”

小趙:“我來畫公交車。”

孩子們來到桌子邊,拿起了紙和勾線筆開始了創作。

【12.12】

“熱鬧的馬路”上多了幾個“×”。我問小朋友:“這個是什么?”小妍說:“小宸畫的。”小宸說:“這是我在小區里看到的,豎在路邊的。”幾經思考,我想到了小區內有不能長時間停車的標記,孩子說的應該就是這個。

于是,在集體活動之前,我畫了個不能長時間停車的標記,問道:“孩子們,你們在哪里見過這個標記?知道是什么意思嗎?”孩子們說到:“在馬路上。”“不知道什么意思?”“那回家問問爸爸媽媽,明天把答案告訴大家,好嗎?”

截止12月25日,孩子們給作品起名“熱鬧的馬路”(圖5),課間時不時地會有小朋友來到這里談論著什么,創作還在繼續著。

在這一系列的活動中,教師只是根據孩子們的興趣點提供了一個支持的平臺,孩子們充分調動自己已有的生活經驗,在寬松、愉悅的氛圍中自主發起活動,積極開展活動,在實物、實地、實景中親身感受和實踐操作,他們專心致志、全身心投入、愿意相互合作,其思維創造能力、想象審美能力都得到了提高。

圖5.熱鬧的馬路