高職院校課程思政的教學探索與實踐

——以物流管理基礎課程為例

(廈門城市職業學院 商貿系,福建 廈門 361008)

0 引言

2016 年12 月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應”[1]。2017年12月,教育部《高校思想政治工作質量提升工程實施綱要》中提出“十大”育人體系,其中之一是課程育人質量提升體系,即“大力推動以‘課程思政’為目標的課堂教學改革,優化課程設置,修訂專業教材,完善教學設計,加強教學管理,梳理各門專業課程所蘊含的思想政治教育元素和所承載的思想政治教育功能,融入課堂教學各環節,實現思想政治教育與知識體系教育的有機統一”[2]。2019 年3 月習近平總書記主持召開學校思想政治理論課教師座談會時指出“對思政課改革創新提出堅持八個“相統一”的要求,堅持顯性教育和隱性教育相統一”[3]。

在專業教育過程中,潤物細無聲的融入思政理念,對培育社會主義核心價值觀的大學生,具有重要的現實意義。大學生正處于三觀(世界觀、人生觀、價值觀)形成的重要時期,學校作為培養大學生的主機構,必須圍繞立德樹人的根本任務,把社會主義核心價值觀、民族復興的民族大任,融入教學過程中,積極探索大學生德育培育與踐行路徑。在學校進行教書育人過程中,教師作為課堂的第一責任人,有責任、有義務在專業教育的過程中,融入思政元素,在學生投入時間、精力更多的專業教育中,教師潛移默化的融入隱性的思政教育,顯得尤為重要。本文以大一商貿類學生必修的職業基礎課“物流管理基礎”為例,指出現有課程思政建設過程中存在的問題,并根據現存問題,探索如何深入挖掘課程思政元素,尋找課程思政元素的切入點,精心組織和設計教學過程,進行螺旋上升式循環的課程思政教學改革。

1 課程概況

《物流管理基礎》課程開設在學生入校的第一年,課程立足于基本理論、基礎知識的教育,按照物流管理專業的人才培養目標及規格要求,以社會就業為導向,以職業能力培養為重點,按“專業服從市場,課程服務于專業,堅持工學結合”的原則,對《物流管理基礎》課程進行教學內容設計。本課程教學內容涉及物流運輸、倉庫存儲、裝卸搬運、物流包裝、流通加工、配貨送貨、信息處理,以及與之相關的供應鏈、智慧物流和國際物流等知識[4]。

“物流管理基礎”是商貿類所有專業大一學生的職業基礎課,受眾面廣。學生入校的第一年,正處于價值觀形成和確立時期,培育新生的理想信念和愛國情懷,增強新生對社會主義核心價值觀的認知和認同,具有非常重要的意義。通過“物流管理基礎”課程學習,可以拓寬學生對物流的認知面,培養學生的職業素養,該課程是學生后續兩年其他專業課學習的敲門磚,通過該課程的課程思政教學改革,可以為后續專業課的教改,提供借鑒。

2 “課程思政”開發過程中存在的問題與困難

2.1 專業教師隊伍未適應課程思政要求

專業課教師由于長期從事專業教育,知識儲備和社會實踐更多從事專業知識領域,較少涉及思政內容。在專業課教師的固有觀念里,思政內容應該在“毛澤東思想和中國特色社會主義體系理論概論”、“形式與政策”和“軍事理論”等課程中講授,在自己專業領域課程中開展課程思政內容,一下子較難適應,常生搬硬套一些思政內容到專業課堂,出現“專業教育和思政教育兩張皮”現象,一方面教師覺得茫然,同時也讓學生感覺突兀。這種教學情況,完全是鏡花水月,起不到潤物細無聲的教學效果。

2.2 學生能力發展的目標不清晰

現有學生能力發展目標中,學校和教師更多關注學生的專業技能和理論知識,通過各種技能競賽、等級證書考試、評獎評優等方式,激發學生提升個人能力。同時,各類用人企業“唯能力論”、按業績晉升等社會環境影響,讓更多學生以提升個人能力為大學終極發展目標。當然,這種目標并不是完全不正確,但是,大學生的個人能力論的目標,必須與國家發展相結合。中國夢的實現,與每個人休戚相關,沒有國家的發展,個人的發展就蕩然無存。現有大學生的能力發展目標,忽視了大學生中國夢的使命與責任,長此以往,會讓大學生成為自私自利的利己主義者,缺少了大學生本應具有的勇于擔當、責無旁貸的社會責任和歷史使命。

2.3 課程思政的教學體系不全面

課程思政改革工作起步時間較晚,在2016年,上海以思政課為核心、綜合素養課為支撐、專業課為輻射的先期探索經驗被吸納進中央31 號文件[5]。課程思政發展至今不足5 年時間。雖然各高職院校都在積極進行課程思政的教學改革,但由于專業課教師思政理論水平有待提高,在課程思政建設過程中,較難把思政知識與專業知識高度融合,常生搬硬套一些思政內容和教學案例,思政元素挖掘不夠深入,課程思政教學體系不完善,因此,在教學過程中,無法起到春風化雨般的育人目標。

2.4 課程思政的教學評價不完善

“物流管理基礎”屬于A 類理論課,課程考核更多注重理論知識的掌握,目前多數采用閉卷、紙質的終結性考核方式,考試題型主要是單選、多選、判斷、簡答、計算、案例分析等。這種考核方式,必然導致學生“唯分數論”,學生在學習過程中,強調個人知識的掌握和物流從業能力的提升,期末考試前,追求高分,突擊、死記硬背理論知識,功利化的學習。現有的教學評價方式,忽視了教育中最為重要的德育目標,與立德樹人的教育方向背道而馳,頑瘴痼疾已經給高等職業教育發展帶來的傷害。

3 課程思政建設的思考與探索

3.1 建設教師隊伍

教師的主要職責是教書和育人,這兩個職責中,育人的地位和作用往往更為重要。習近平總書記在全國高校思想政治工作會議中強調,“要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面”[6]。因此,作為課堂第一責任人的專業課教師,應當擺正觀念,在專業課教育中,巧妙的融入思政元素。課程思政師資隊伍建設過程中,由于專業課教師自身思政水平所限,師資隊伍可由混合式的教學團隊組成。以廈門城市職業學院“物流管理基礎”課程為例,授課團隊由專業課教師、思政教師、校企合作單位的人員,以及工匠精神代表—柯祝輝(廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司,柯祝輝技能大師工作室)組成授課團隊,共同開發課程思政內容。同時,專業課教師也逐步改變觀念,參加課程思政的培訓,提高自身的思政水平。學校層面,教務處牽頭,組織各種思政示范觀摩課,供校內專業課教師交流、學習。通過全方位、立體化的手段,提高課程思政的教師隊伍水平,讓教師在課堂授課主渠道中,潛移默化融入思政內容,幫助新生樹立職業自信、工匠精神,讓愛國情懷和黨的精神在大學生三觀形成時期起導向作用。

3.2 明確培養目標

開展課程思政建設,由上至下,從學校層面到每個教師,形成思想觀念的統一,明確學生在校期間的人才培養目標。以廈門城市職業學院物流管理專業為例,從物流管理專業的人才培養目標中,明確了思政目標,物流管理專業人才培養目標為:培養理想信念堅定,具有一定的科學文化水平,良好的人文素質、職業道德和創新意識,精益求精的工匠精神,較強的就業能力和可持續發展的能力,掌握本專業知識和技術技能,面向物流管理及物流服務等工作的德智體美勞全面發展的高素質技術技能人才。細化到“物流管理基礎”課程的目標時,把專業目標和思政目標并重,在物流教學中融入社會主義核心價值觀,加強大學生理想信念、價值取向、政治信仰、社會責任感的教育[7]。大學生在個人發展過程中,必須注重個人與國家和社會的發展相統一,每個大學生,都是中國夢的一員、一份子,眾多的個人夢想,構成了中國夢。在追求個人能力發展的同時,更需要有職業精神、工匠精神,為社會和國家做貢獻的精。自我價值和夢想的實現,永遠應該以國家的復興、中國夢的實現為前提。

3.3 開發教學內容

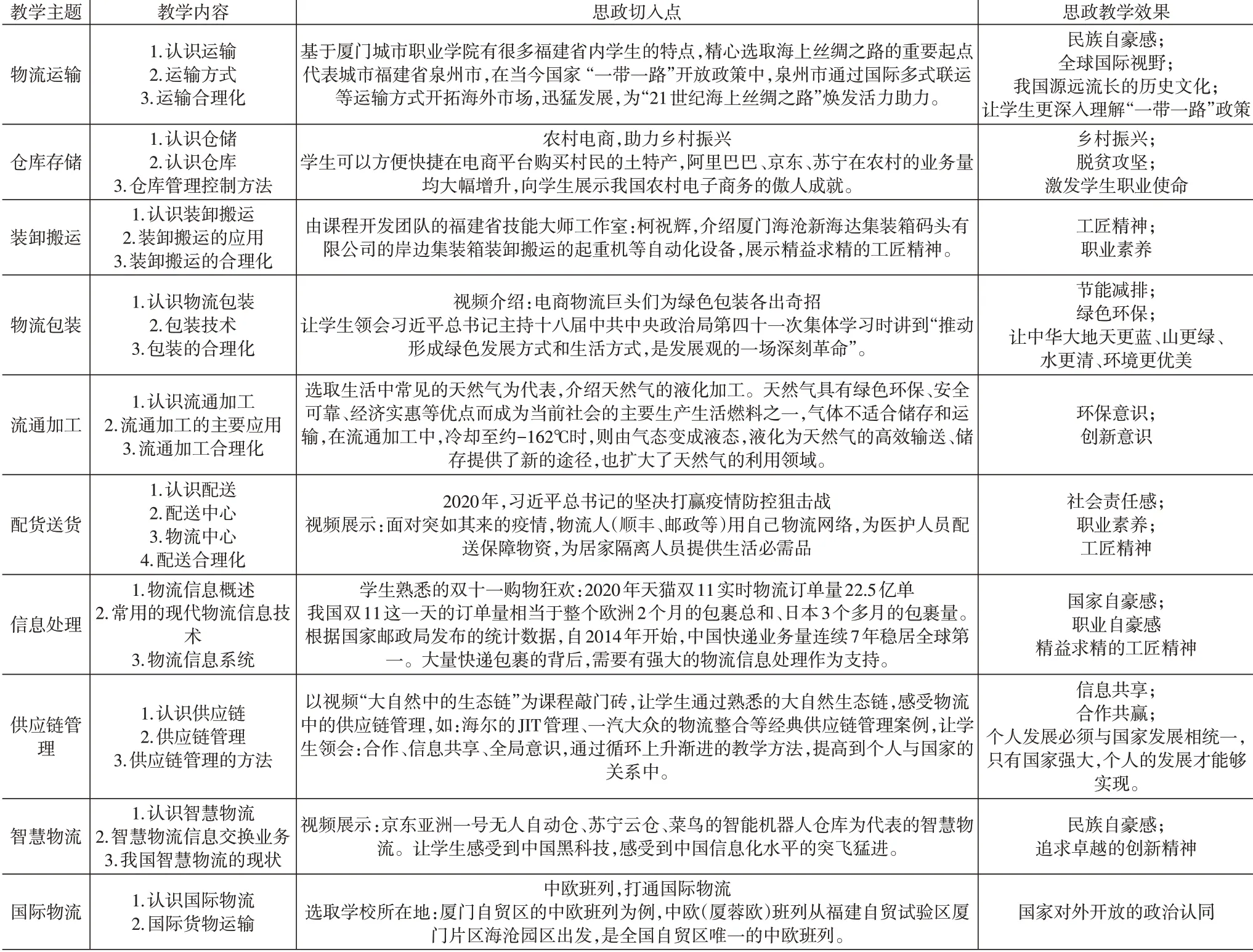

課程開發團隊,注重把“物流管理基礎”課程的專業目標與德育目標相結合,深入挖掘思政內容,在以物流七個基本功能為基礎的專業知識中,以情動人、生動形象的融入社會主義核心價值觀和愛國主義情懷,讓學生在學習物流知識的同時,內心產生強烈的民族自豪感,并把個人能力發展與國家、社會發展統一起來,只有國家強大,個人才能發展。以廈門城市職業學院“物流管理基礎”課程為例,深入挖掘思政內容,找準切入點,與專業內容融合,進而實現課程思政教學效果(見表1)。

表1 “物流管理基礎”課程思政內容

3.4 改革教學評價

改變現有的閉卷考核方式,改為專業知識和思政內容并重的全程動態考核。

首先,注重對專業知識和職業能力的過程性考核,本部分由學生的課堂出勤、課堂表現、案例分享、期中考核(企業實訓表現及實訓報告組成)和期末考核構成,學生成績由該課程團隊的教師共同打分。

其次,增加對思政內容的自主評價考核,本部分由第二課堂的學生社團組織、第三課堂的互聯網構成。注重考查課堂理論知識之外的主題實踐、網絡宣傳,引導學生運用課堂所學物流知識,發揮個人聰明才智,積極投身各類踐行社會主義核心價值觀的網絡宣傳、學生社團活動等課外活動中,期末向全班同學展示課外活動成果。自主評價考核的成績由全班同學互相打分。

專業知識的過程性考核和思政內容的自主評價相結合的考核方式,有效將思政內容循序漸進的貫穿于課程動態考核之中,提升學生的團隊精神、思想德育、社會服務、愛國情懷等方面的能力。

4 結語

本文以“物流管理基礎”課程為例,探索了課程思政的教師隊伍建設、學生培養目標、思政內容與專業知識的切入點,并通過改革教學評價方式,潛移默化的將思政內容融入專業教育中,激發學生的愛國主義情懷、民族自豪感、職業歸屬感等內動力。通過課程思政建設,讓大學生把個人成長與國家發展連接在一起,讓他們成為社會主義核心價值觀的踐行者和引領者,成為擔當民族復興大任的時代新人。