基于數據挖掘探析李東垣治療脾胃病用藥思路

祁 勇

李東垣是處在金元時代醫學界“新學肇新”之際的醫家,將“內經理論”與臨床結合,獨辟形成了脾胃內傷學說,對疾病的治療強調補益脾胃、升陽益氣,并提出了甘溫除熱、升陽瀉火、升陽除濕等用藥法度,對后世醫家影響深刻[1]。《脾胃論》是李東垣的代表作,是其晚年作品,較全面地反映了他的思想體系,且書中記載之治法、方藥,直至今天仍療效顯著。《內外傷辨惑論》也是其代表作之一,是李東垣生前定稿并作自序的一部著作,對中醫理論體系的形成與發展起了非常重要的推動作用[1]。

隨著信息技術的發展,數據挖掘已經成為醫學研究的重要工具,在挖掘古代典籍中隱藏的知識、思想內涵及用藥規律方面有不可或缺的作用。本研究采用頻次分析、聚類分析等數據挖掘方法,對《脾胃論》《內外傷辨惑論》中方藥進行分析,以深層次地挖掘隱藏在兩書中的用藥規律,以期對李東垣的學術思想及臨床經驗進行繼承和發揚,進而更好地服務于科研和臨床。

1 資料與方法

1.1 資料來源本研究方劑來源于《脾胃論》[2]《內外傷辨惑論》[3]中記載方藥。

1.2 排除標準處方信息有缺失的方劑。

1.3 資料處理根據《中華人民共和國藥典》[4]和全國中醫藥行業高等教育“十二五”規劃教材《中藥學》[5]確定中藥正名對采集的處方中同種藥物有不同表述等問題進行數據清洗,包括糾錯與補充、規范及轉化。將方藥資料整理,建立數據庫,進行頻次與頻率分析,并利用SPSS 22.0軟件對高頻藥物進行聚類分析,尋找配伍關系密切的藥物組成特點;分析中藥組中的用藥特點和規律,為總結《脾胃論》《內外傷辨惑論》的用藥規律提供依據。

2 結果

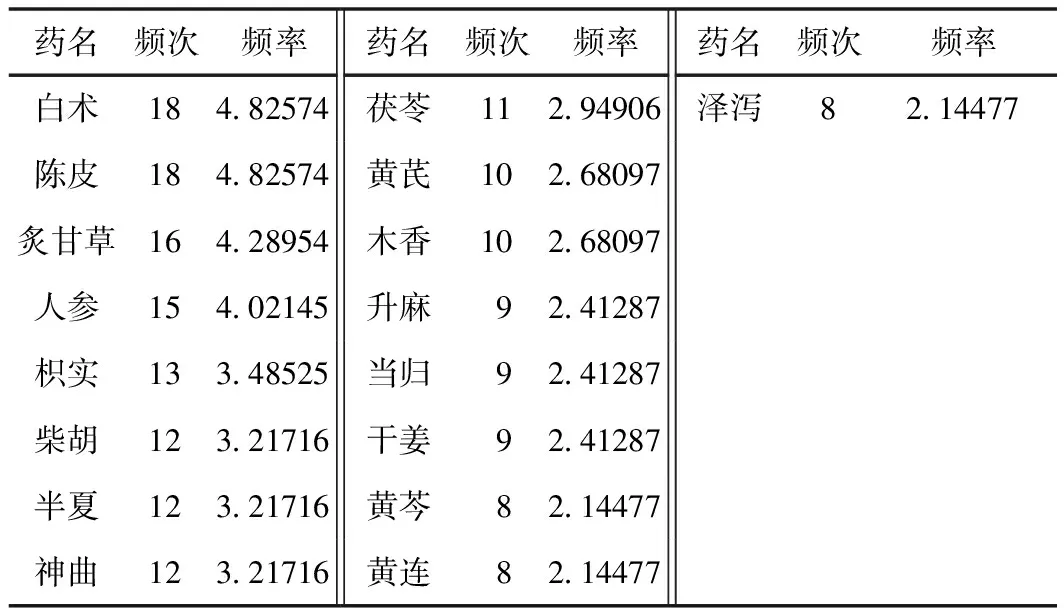

2.1 一般情況與頻次分析《脾胃論》共收集方藥63個,共涉及藥物119種(包括輔料),累計用藥533頻次。高頻次中藥分別有人參、陳皮、升麻、當歸等,頻次≥8的中藥見表1。《內外傷辨惑論》共收集方藥45個,共涉及藥物102種(包括輔料),累計用藥373頻次。高頻中藥為白術、陳皮、炙甘草、人參等,頻次≥8的中藥見表2。

表2 《內外傷辨惑論》頻次≥8的中藥 (次,%)

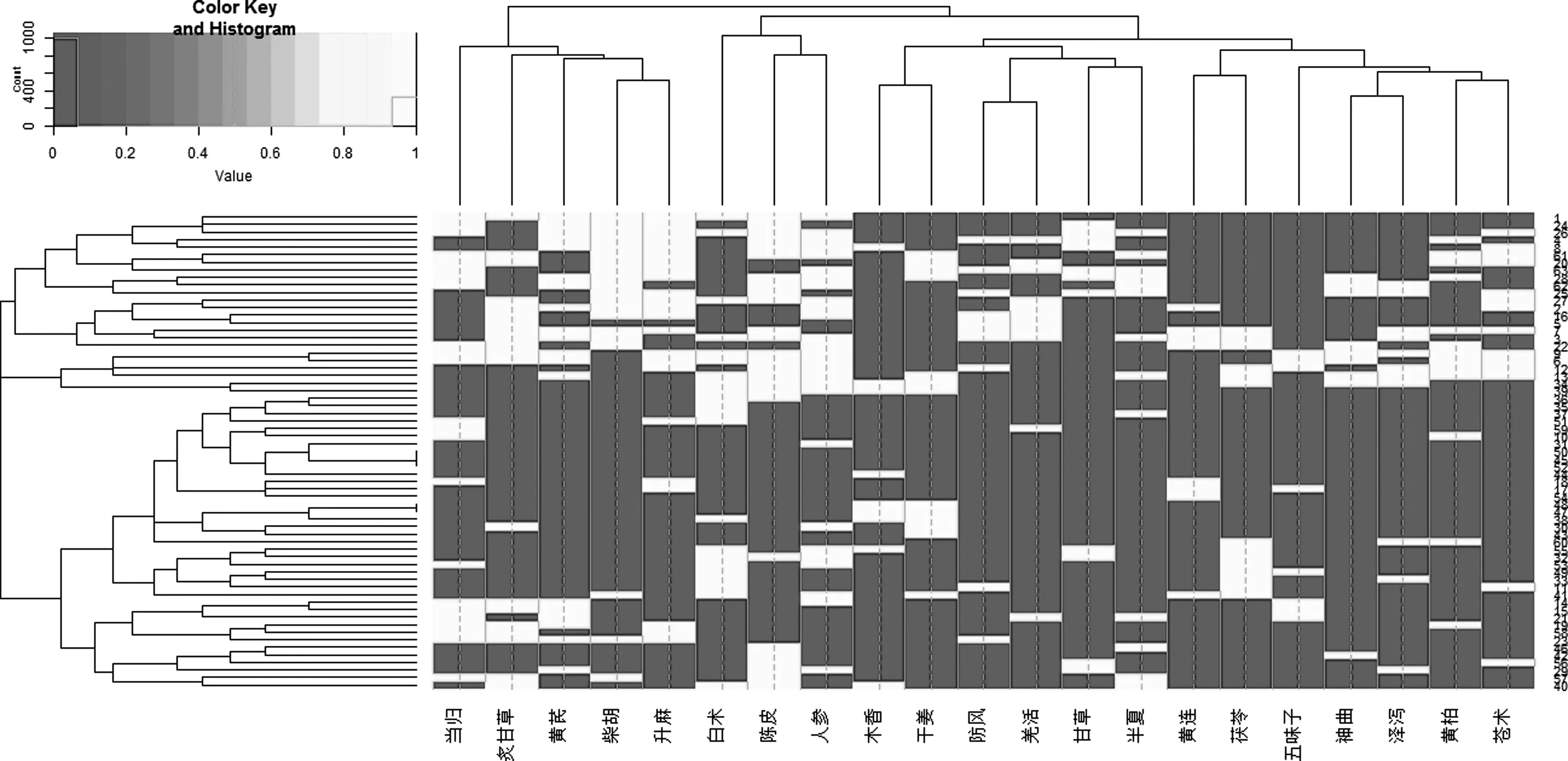

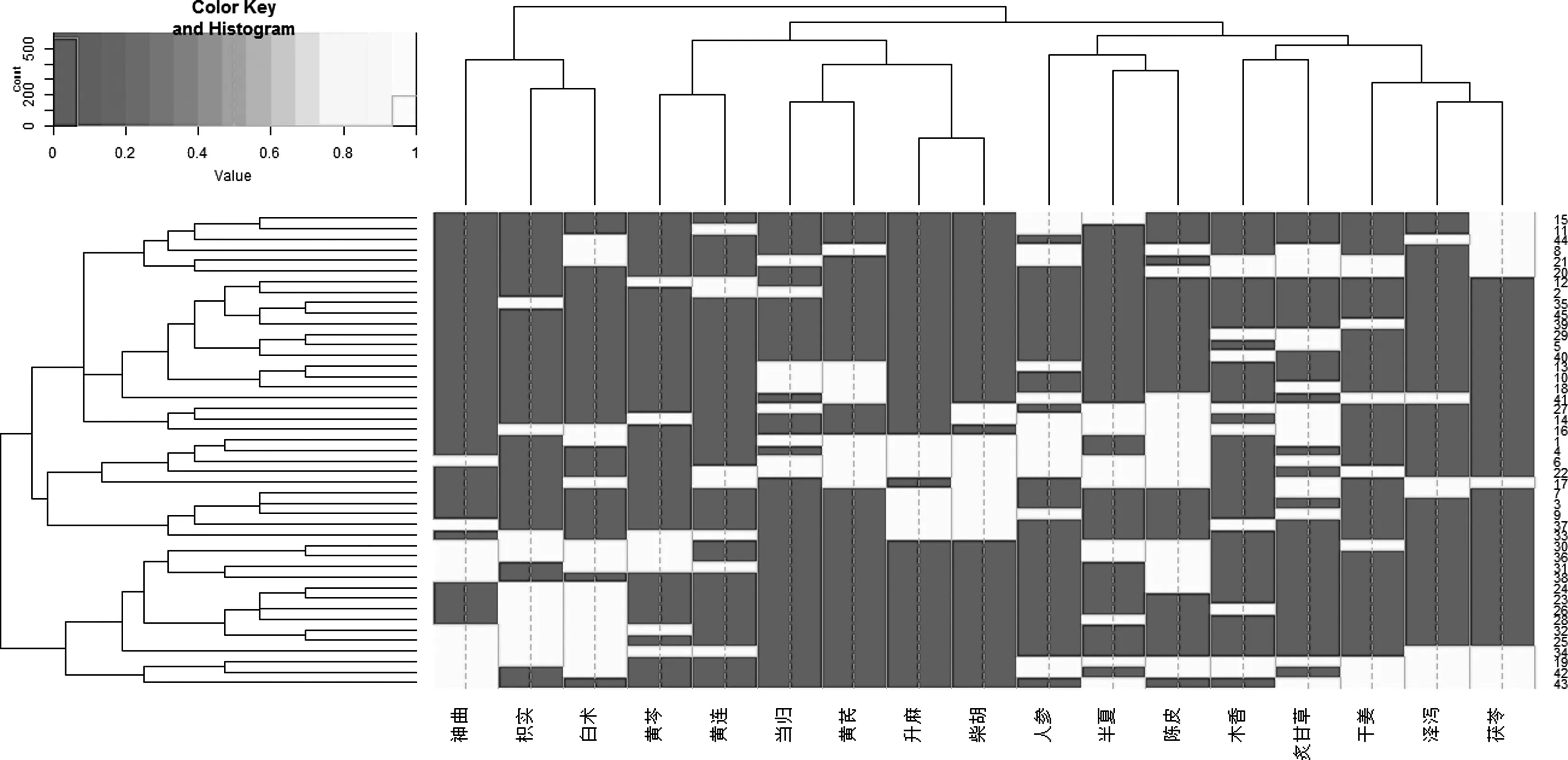

2.2 聚類分析通過對《脾胃論》《內外傷辨惑論》高頻藥物進行系統聚類分析,最終得到多個方藥組合。見表3、表4、圖1、圖2。

圖1 《脾胃論》高頻藥物系統聚類分析

圖2 《內外傷辨惑論》高頻藥物系統聚類分析

表3 《脾胃論》高頻藥物系統聚類分析藥物組合

表4 《內外傷辨惑論》高頻藥物系統聚類分析藥物組合

3 討論

中藥頻數分析顯示,《脾胃論》常用中藥有:人參、陳皮、升麻、當歸、白術等藥物,《內外傷辨惑論》中高頻中藥有:白術、陳皮、炙甘草、人參、枳實。均與其學術思想一致:①治療內傷虛損病證,多從脾胃入手,強調以調治脾土為中心,兩書中均多用人參、白術;②重視中焦氣機升降,認為脾胃為人體氣機升降的樞紐,精氣的輸布依賴于脾氣之升,濕濁的排出依賴于胃氣之降。《脾胃論》多用升麻、柴胡、陳皮,《內外傷辨惑論》多用枳實。綜上,以上高頻藥物符合其辨證論治基本思想:脾胃氣虛,元氣不足,陰火內盛,升降失常是產生多種內傷病癥的病機。

本研究的聚類結果表明,《脾胃論》多用組合為:當歸、黃芪、炙甘草、柴胡、升麻——補中益氣與升陽結合;白術、陳皮、人參——益氣與理氣結合;木香、干姜、防風、羌活、甘草、半夏——理氣和中與風藥結合;炙甘草、藁本、葛根、陳皮、黃芪、人參——升清之藥與益氣之藥結合;黃連、茯苓、五味子、神曲、澤瀉、黃柏、蒼術——和中之藥與降濁之藥結合。《內外傷辨惑論》多用組合:神曲、枳實、白術——為枳術丸加神曲,補中和中又兼理氣之功;黃芩、黃連、當歸、黃芪、升麻、柴胡——補脾胃,益元氣,消陰火,復升降;人參、半夏、陳皮——補元氣,降濁氣;木香、炙甘草、干姜、澤瀉、茯苓——調脾胃,瀉濁氣。由此可見,兩書中方劑的使用與其治法不謀而合。

從核心藥物配伍分析兩書治療的特色,可知:①《脾胃論》中言:“有所勞倦,形氣衰少,谷氣不盛,上焦不行,下脘不通,胃氣熱,熱氣熏胸中,故曰內熱。陰盛生內寒,厥氣上逆,寒氣積于胸中而不瀉;不瀉則溫氣去,寒獨留;寒獨留則血凝泣;血凝泣則脈不通,其脈盛大以澀,故曰寒中”,是脾陽不升所致病者也,脾胃不升則營衛不充,元氣受損,故治法當宜升陽益胃。②多用黃芪、人參、甘草,以甘溫之性補脾陽,借助升麻、柴胡清輕之性,以升脾陽。配白術“降胃中熱”,當歸養血和營,陳皮理氣和胃。《內外傷辨惑論·飲食勞倦論》亦評論升麻柴胡兩藥為味之薄者,作引清氣上升之用:“胃中清氣在下,必加升麻、柴胡以引之,引黃芪、人參、甘草甘溫之氣味上升……二味苦平,味之薄者,陰中之陽,引清氣上升也。”此即李東垣之“用辛甘之藥滋胃,當升當浮,使生長之氣旺”之治法。③重視散濕邪而醒脾胃,認為濕濁內盛可留而為患,有礙清氣升發,多生飧泄。但不囿于利濕之治法,擅長以“風藥”勝濕,認為“濕乃土之氣,風乃木之氣,木能勝土,風能勝濕,乃五行相勝之理;濕盛于地,唯風能干之,亦自然之理”,主張在健益脾胃的基礎上運用風藥,勝濕之外,更能升引下陷之清氣,且疏調氣機,外通腠理,使濕邪外出有路,而如升陽除濕防風湯中,“以風藥升陽,蒼術益胃去濕……如得通,復以升陽湯助其陽”[3]。

李東垣著述中,提出了“脾胃內傷,百病由生”的著名理論,強調脾胃在精氣升降中的重要作用,重視燮理脾胃諸法,對后世醫家關于脾胃病的治療方法有著重要的影響[1]。《脾胃論》《內外傷辨惑論》也是其代表作,較全面地反映了他的思想體系,書中記載之治法、方藥,直至今天仍療效顯著。將數據挖掘技術應用到挖掘《脾胃論》《內外傷辨惑論》用藥規律研究中,分析其中的用藥規律,可以提取、探索出李東垣治療脾胃病的診療規律,以推測其辨證、用藥思路,從而為挖掘其學術思想,總結脾胃病的臨證經驗提供依據,為脾胃病臨床用藥的選擇提供借鑒,同時為脾胃病的治療提供思路與方法。