補氣活血方配合內鏡手術治療頸椎間盤突出癥臨床觀察

楊洪杰 陳曉東 梁鵬展

頸椎間盤突出癥在脊柱骨科發病率高,持續而頑固的疼痛給患者工作生活帶來巨大影響,治療此病的經典術式頸椎前路椎間盤切除植骨融合術ACDF(Anterior cervical decectomy and fusion,ACDF)[1]。但ACDF術式遠期可能并發鄰近節段退變等并發癥使其應用受到一定限制[2]。近年來脊柱內鏡技術發展方興未艾,國外學者[3]通過后路脊柱內鏡對頸椎間盤突出癥實施手術治療并取得良好效果顯示了治療的新趨向,但臨床上大部分患者術后疼痛緩解較快,而肢體麻木及功能恢復情況卻較緩慢。從2017年11月起本科室應用補氣活血療法對椎間盤突出癥全內鏡術后進行治療,獲得了一定成果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料2017年11月—2019年11月在深圳市羅湖區中醫院住院治療的共48例診斷為側方型頸椎間盤突出癥納入本次臨床研究,均為單節段發病,對應的癥狀均表現為相應神經根支配區域頑固性放射疼痛并肢體麻木感。

1.2 納入與排除標準納入標準:①符合頸椎間盤突出癥診斷,以頑固性一側神經根性頸部疼痛或上肢疼痛為主要癥狀者;②半年以上正規非手術治療癥狀無明顯好轉;③頸椎CT或者MRI檢查提示頸椎間盤髓核向單側方向突出,患者疼痛癥狀及體征與相應神經受壓節段一致;④中醫辨證證型屬“氣虛血瘀”者(癥見:體虛乏力,語聲低微,舌淡紅苔白,脈細澀)。排除標準:①頸椎腫瘤病變或脊髓自身病變;②頸椎間盤中央型突出者;③無法配合手術者;④不能長期隨訪者。

1.3 手術方法手術器械采用德國Richard Wolf內鏡系統(內鏡工作套管直徑6.9 mm)及杰西慧中射頻消融設備,患者實施氣管插管全麻成功后,呈頭高足低位俯臥狀態,頭部使用Mayfield架固定,并輕度前屈。透視定位責任節段、椎間隙及關節突位置,由頸部中線約2 cm處穿刺,穿刺位置位于責任椎間隙小關節上板下緣,重新透視確定穿刺針到達關節突位置。沿導針方向置入擴張套管并安裝工作操作通道,鏡下尋及椎間隙上下椎板外側緣,磨鉆從V-point開始沿著上位椎板下緣開始打磨,打磨程度以黃韌帶顯露脫落為界限;下位椎板上緣通常不打磨或者少量打磨,半徑通常為4~5 mm,保證神經根、硬膜囊及側方突出髓核的充分顯露程度,使用髓核鉗完整咬除突出的間盤髓核組織,充分松解神經根。而特殊類型如鈣化型頸椎間盤突出的病例,則需要首先使用磨鉆去除鈣化骨質,清楚顯露突出髓核后給予咬除,最后使用射頻頭進行電凝及纖維環成形操作。術后患者平臥康復治療,根據患者各自恢復情況5~7 d安排出院,佩戴頸托4~5周。

1.4 術后治療方法治療組:術后給予補氣活血中藥湯劑治療,中藥湯劑組成:黃芪30 g,川牛膝15 g,地龍10 g,川芎15 g,當歸15 g,杜仲10 g,赤芍10 g,桃仁10 g,紅花10 g,甘草5 g。由廣東康美智慧藥房代煎取汁200 ml裝袋,每日1劑,分2次服用。對照組:術后口服甲鈷胺分散片,每次0.5 mg,每日3次。

1.5 觀察指標主要評價患者治療前后上肢VAS評分(Visual analog scale),即術前及術后3個月的疼痛情況,術前術后肢體麻木及頸椎功能情況參考田中靖久頸椎病癥狀量表20分進行評價。總體臨床療效以末次隨訪改良Macnab評分評價實施。改良Macnab評分標準內容:優:原有頸部及上肢疼痛癥狀完全消除,患者工作能力及生活完全恢復正常;良:仍有輕度疼痛癥狀,活動輕度受限,對生活工作影響不大;可:疼痛癥狀減輕程度較小,工作活動仍有受限情況,正常工作和生活仍然存在一定程度影響;差:疼痛癥狀未見顯著改善。術后3個月再次檢查頸椎MRI影像,對照評價術前術后髓核組織摘除、神經根孔減壓情況。

2 結果

2.1 VAS評分、頸椎癥狀量表評分48例患者手術均在正常時間結束,手術時間平均(68.5±11.3)min,平均住院時間(4.5±0.5)d。術后所有患者均得到隨訪3個月,從VAS評分分析,2組患者疼痛情況較術前均有顯著改善,2組患者術前及術后VAS評分對比差異無統計學意義(P>0.05)。術后肢體麻木及功能恢復情況參考田中靖久頸椎病癥狀量表20分進行評價,結果提示術后2組患者評分差異無統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者治療前后VAS評分、頸椎癥狀量表評分比較 (例,

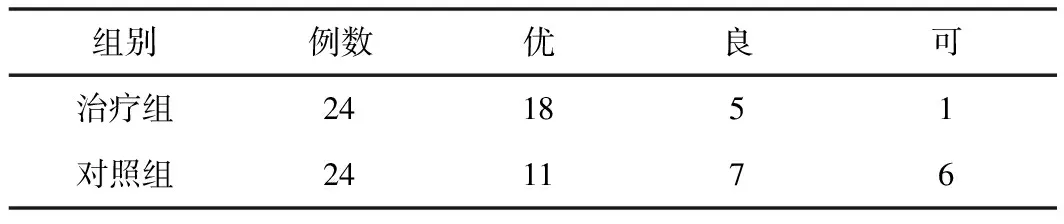

2.2 臨床療效2組療效經秩和檢驗,P=0.0493<0.05,故認為2組的總體分布不同。見表2。

表2 2組患者治療后療效比較 (例)

3 討論

頸椎間盤突出癥常導致嚴重后果,側方型突出常導致神經根受壓,患者頸部及上肢會出現頑固性放射痛及麻木表現,如合并椎間孔骨性狹窄者則疼痛更顯著[4],給患者工作和生活帶來巨大痛苦,如經過正規非手術治療癥狀難以解除,抑或出現癱瘓可能的臨床表現時,則需進行手術減壓治療。治療本病最經典術式是頸椎前路減壓椎間植骨融合術(ACDF),雖然減壓充分,固定牢靠,但術中可能并發嚴重的血管神經或鄰近器官損傷,并有后期繼發椎間不融合、假關節形成以及鄰近椎體的退變等問題。因此,手術微創化并保留頸椎原有活動度成為新的治療趨向,隨著脊柱內鏡技術的快速發展,頸椎內鏡手術已基本能完美地解決ACDF術式的諸多缺陷。Ruetten等[5]對頸椎后路內鏡治療的患者進行了2年隨訪,得出后路頸椎內鏡手術創傷不大、神經功能恢復正常時間快、手術危險性不高的結論。因此開展全內鏡手術治療頸椎間盤突出癥具有較大意義。應用微創脊柱內鏡手術的方法治療頸椎間盤突出癥,可以解除神經壓迫,術后患者頸部及上肢疼痛癥狀一般很快得到解除,但部分患者術后有肢體乏力、肌力減弱、皮膚感覺減退、麻木等癥狀殘留。因此,如何促進頸椎間盤突出癥術后患者早期康復,對減輕患者的痛苦和提高生活質量具有較大意義。中醫辨證施治的加速康復可能是治療頸椎間盤突出癥的新思路和方法,在本次臨床研究中發現,后路內鏡手術對緩解患者疼痛癥狀較為明顯,而應用補氣活血方藥對改善術后患者肢體麻木及頸椎功能有顯著療效。術后治療組頸椎癥狀量表評分及總體療效評價與對照組相比差異有統計學意義,也證明了補氣活血方療效。因頸椎間盤突出癥患者多病史較長,久病則氣虛,而氣虛則無力行血,致血行瘀滯。氣為血帥,血液的正常運行,有賴于氣的正常推動,若元氣虧虛,無力行血,則血行緩慢,停留而瘀。《醫林改錯》云:“元氣既虛,必不能達于血管,血管無氣,必停留而瘀”。臨床常見身疲乏力、少氣懶言等氣虛之證,又有乏力、麻木或竄痛等血瘀表現。此以氣虛為本,血瘀為標,治宜補氣益氣為主,兼以活血行血。補氣活血湯劑中重用黃芪及杜仲大補元氣、益腎固表,鼓舞衛氣以暢血行,是為君藥;當歸、赤芍補血活血、化瘀止痛,川芎、牛膝通利血脈、引血下行,六藥共為臣藥;地龍善走竄,善治肢體麻木,為佐藥;甘草調和諸藥,為使藥。以上諸藥合用,使氣血充,瘀滯散,筋脈通,共奏補氣活血、散瘀止痛、疏通筋脈之效。

總之,補氣活血方配合后路全內鏡手術治療側方型頸椎間盤突出癥,能快速緩解頸部及上肢疼痛、改善神經功能,療效顯著。但由于納入研究病例樣本較少,隨訪時間也僅為3個月,中西醫結合治療頸椎間盤突出癥的遠期療效還有待進一步觀察。