一種利用剩余容量的電動汽車充電站無功補償控制策略

劉 思,沈 廣,胡金迪,葉承晉

(1.國網浙江省電力有限公司營銷服務中心,杭州 310007;2.浙江電力交易中心有限公司,杭州 310007;3.浙江大學 電氣工程學院,杭州 310027)

0 引言

隨著電動汽車保有量逐年增長以及“新基建”的推動,電動汽車充電站的規模將進一步擴大。如何進一步利用充電站的可調節容量成為當下研究的熱點。多數研究從規劃層面著手,使充電站分布盡可能吸引車輛充電[1-2]。文獻[3]采用兩層求解策略,以總投資成本、運行成本和失負荷成本最小為目標,實現滿足傳統負荷與電動汽車充電負荷需求的配電網規劃;文獻[4]結合路徑選擇模型與交通滿意度評價模型,建立了總成本最小、網損最小、交通滿意度最高的充電站與分布式電容的選址定容模型;文獻[5]根據交通流量、出行特性以及站網成本,對充電站的選址定容進行優化規劃。但針對已有充電站,需要從控制層面考慮提升容量利用率。

另一方面,對于現有充電站可以通過有序充電的方式提升充電效益[6-8]。文獻[9-10]分別考慮了負荷的影響因素與時空特性分布,建立充電負荷預測模型,為引導有序充電提供預測基礎;文獻[11]考慮用戶充電推移時間,引導有序充電,從而降低負荷峰谷差;文獻[12]提出了一種基于新電價機制激勵用戶調整充電時間的有序充電策略,提高充電設施利用率,減小充電排隊對公路交通的影響;文獻[13]提出了V2G 模式下的電動汽車有序充放電控制模型,從而減少充電費用、減小負荷方差。但目前關于利用率提升的研究多集中于有功功率控制,而具備整流逆變功能的充電樁同時具有無功響應的能力,針對聚合充電站剩余無功響應潛力的電壓控制策略還缺乏深入研究。

本文從利用充電站無功補償潛力的角度實現充電樁剩余容量的有效利用,提高充電站的利用率。首先建立充電站內調控充電樁有功功率、無功功率的控制模型,并采用MPC(模型預測控制)進行求解。然后在配電網內各充電站之間共享各自的功率、電壓信息,實現臺區內的協調控制;最后,通過算例驗證本文提出的無功補償控制策略能有效利用充電站的剩余容量,提升配電網充電站節點電壓質量。

1 充電站有功、無功交互原理

1.1 充電樁無功補償原理

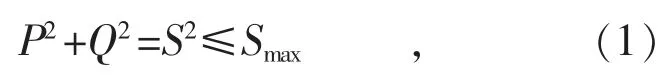

充電站內的充電設施為非車載充電機,其交直流轉換裝置為三相六脈橋式結構[14]。該結構下,對功率期間的關斷可調整交直流變換器輸出電壓的波形,從而控制功率傳輸。因此,充電樁可實現有功功率、無功功率的雙向互動,發揮與柔性無功補償裝置同樣的優化配電網運行的作用。充電樁功率傳輸范圍由充電樁容量約束,其有功、無功運行約束如式(1)所示[15]:

式中:P 為充電樁的有功功率,定義向電動汽車充電為正方向;Q 為充電樁的無功功率,定義充電樁吸收感性無功為正方向;S 為視在功率;Smax為充電樁額定容量。

1.2 站內充電樁聚合響應原理

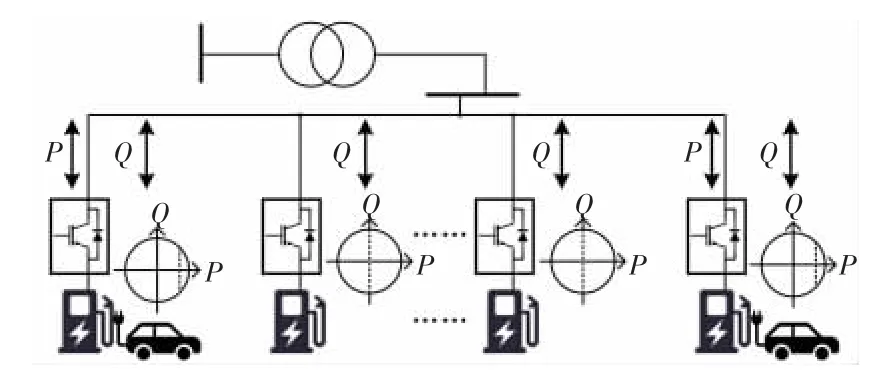

通過控制充電站內多個充電樁實現聚合響應,匯聚單個充電樁的無功響應容量,從而有效優化電網電壓質量。充電站內多樁聚合示意圖如圖1 所示。

圖1 充電站內多個充電樁聚合示意圖

圖1 中坐標系內虛線為對應充電樁的無功補償潛力,若無電池充電,可接入電容來實現無功傳輸。由于單個充電樁的容量較小,需要聚集多個充電樁的無功來實現大容量、長持續時間的資源集群,從而提升充電站的無功補償效果。

2 充電站調控框架

2.1 充電站調控總體框架

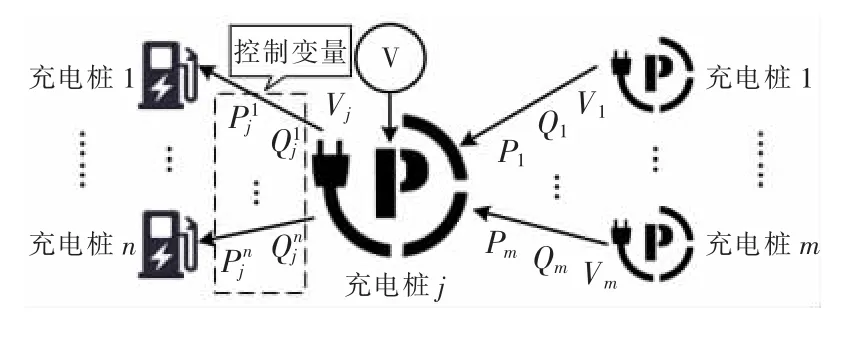

如圖2 所示,以充電站j 為例,充電站j 接收來自配電網臺區內其余充電站的功率以及電壓數據,同時測量自身所在節點的電壓。然后以下屬充電樁的有功、無功功率為控制變量,進行MPC 計算,確定其有功、無功輸出。充電樁接收到設定值后調整自身運行狀態,調控其有功、無功輸出,最終在滿足電動汽車充電需求的同時,實現最優無功響應。

圖2 充電站控制框架示意圖

2.2 充電站MPC 模型建立

MPC 計算流程如下:首先設定固定時間周期并確定控制周期數與預測周期數,每當新的周期開始,求解預測模型,計算設定預測周期內的最優功率解,并傳遞至下屬充電樁;然后,當下一周期開始時,重復模型求解以及設定值傳遞的流程,從而修正較長預測周期帶來的偏差,形成滾動優化的機制[16]。

2.2.1 無功補償目標函數

各充電站根據接收到的數據,調整站內充電樁的功率,達到配電網臺區內充電站連接節點整體電壓偏差最小的目的。其目標函數如式(2)所示:

式中:k 為目前所在的周期;m 為配電網臺區內充電站數量;kp為設定的預測周期數;Vj(k+l)為充電站j 在第k+l 周期的電壓預測值。

2.2.2 充電站電壓狀態方程

通過靈敏度矩陣來預測充電站電壓,靈敏度矩陣由對應配電網的雅各比矩陣求逆得到。模型中狀態變量為各充電站電壓,控制變量為站內各充電樁的有功、無功。以充電站j 為例,其狀態方程如式(3)—(8)所示:

式中:ΔV(k)為各充電站節點電壓在第k 周期內的增量向量;ΔP(k),ΔQ(k)分別為各充電站有功功率、無功功率在第k 周期內的增量向量;Pj(k),Qj(k)分別為充電站j 內各充電樁有功、無功之和,其余充電站的有功、無功為通信獲得的數據;分別為充電站j 內充電樁的有功功率、無功功率,為MPC 模型中的控制變量;SP,SQ分別為節點電壓關于有功、無功增量的靈敏度矩陣。

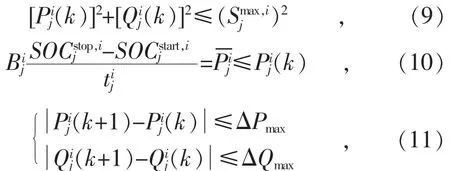

2.2.3 無功補償約束條件

充電站的有功、無功設定值受到所屬各充電樁的充電狀況以及容量的約束,具體約束條件如式(9)、式(10)所示:

式(9)為充電樁容量約束,確保充電樁在額定范圍內運行。式(10)為充電功率約束,保證充電樁能滿足設定的充電需求。若充電站存在未接入車輛充電的充電樁,則令其對應的有功功率0。式(11)為充電功率變化率約束,防止功率突變影響用戶充電體驗與損壞充電樁。

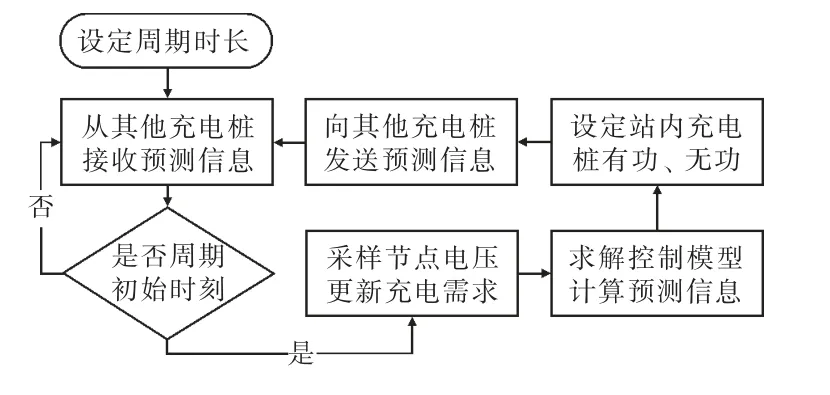

3 充電站數據共享機制

充電站數據共享機制如圖3 所示。充電站首先接收來自其他充電站的功率、電壓預測數據,并在控制周期初始時刻測量自身所在節點的電壓,隨后進行MPC 計算。計算結束后,充電站需要將有功、無功設定值傳遞至對應的下屬充電樁,同時將該站的功率、電壓預測數據共享至其他充電站。

圖3 數據共享流程

充電站與下屬充電樁發送的數據內容為當前周期各充電樁需要輸出的有功、無功值,站內各充電樁接收到信息后調整各自交直流變換器的運行狀態,使其功率輸出達到設定值。某充電站與其他充電站共享的數據為其自身所處節點在未來設定預測周期內的功率以及電壓的預測數據,以此作為輸入參數進行MPC 求解,實現各充電站之間的協調控制。

4 算例分析

4.1 仿真參數設置

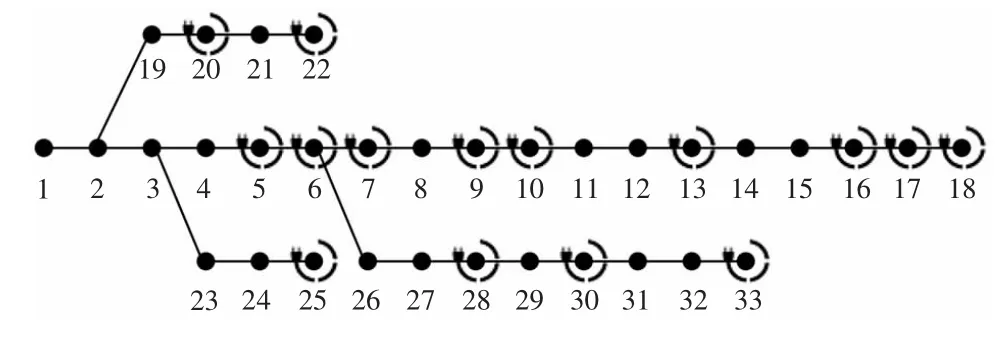

本文采用IEEE 33 節點算例對所提無功補償控制策略進行仿真[17],其電網拓撲如圖4 所示。在圖中充電圓圈標注的節點接入充電站,電網基準功率設為100 MVA,基準電壓為12.66 kV,設置節點1 為平衡節點。

圖4 IEEE 33 節點電網拓撲

充電站的參數設置如下:每個充電站各有30個充電樁,每個充電樁的額定容量為10 kVA,假定每個充電樁接入電動汽車的充電需求概率分布如表1 所示。若按概率分布生成的充電需求大于設定的功率最大值,則增大充電時間直到等于功率最大值。

表1 電動汽車充電需求概率分布

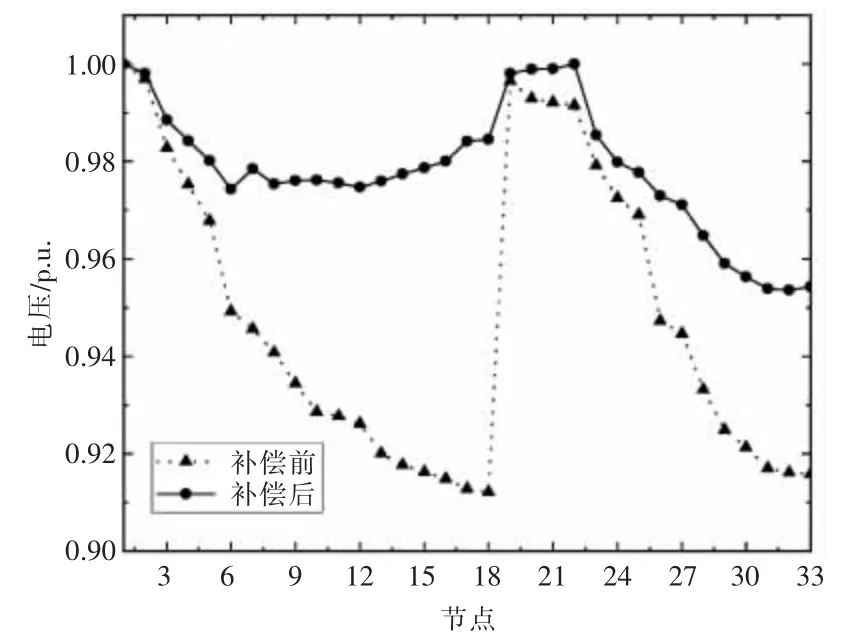

4.2 無功補償效果

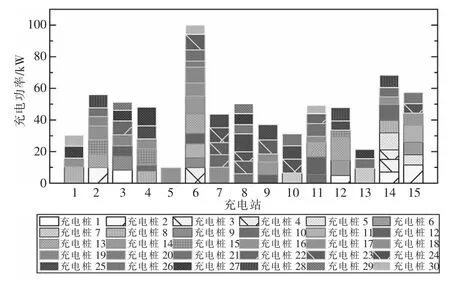

根據充電站參數生成充電負荷,僅充電的場景下電壓分布如圖5 中虛線所示。此時電壓質量較差,多數節點電壓超過5%的范圍。在此場景下,各充電站開始調整所屬充電樁的有功、無功輸出,對電網進行無功補償,相關控制參數如下:每次控制的時間周期設定為1 s,控制預測的周期數均為5;每周期內有功功率、無功功率變化的最大值分別為1 kW,1 kvar。充電樁無功補償后,各個充電站的有功、無功功率分別如圖6、圖7 所示。在充電樁無功補償支撐下的電網電壓分布如圖5 中實線所示,可見,在無功補償后電壓質量得到明顯改善。

圖5 無功補償前后電壓分布對比

圖6 充電站內各充電樁有功功率

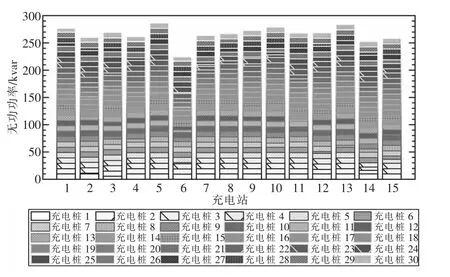

圖7 充電站內各充電樁無功功率

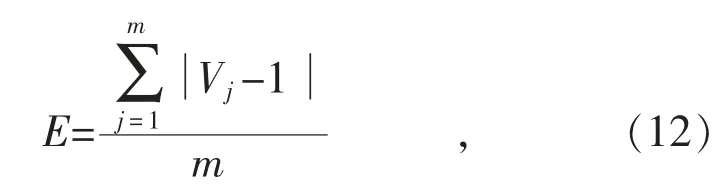

為量化比較無功補償前后電壓質量的改善效果,定義電壓質量指標如下:

式中:E 為電壓質量指標;Vj為充電樁j 的電壓;m 為充電樁數量。

無功補償前后電壓質量指標分別為0.052 和0.216,調壓后電壓質量提升了58.5%,仿真結果表明本文提出的無功補償控制策略能有效改善電壓分布,提升電壓質量。

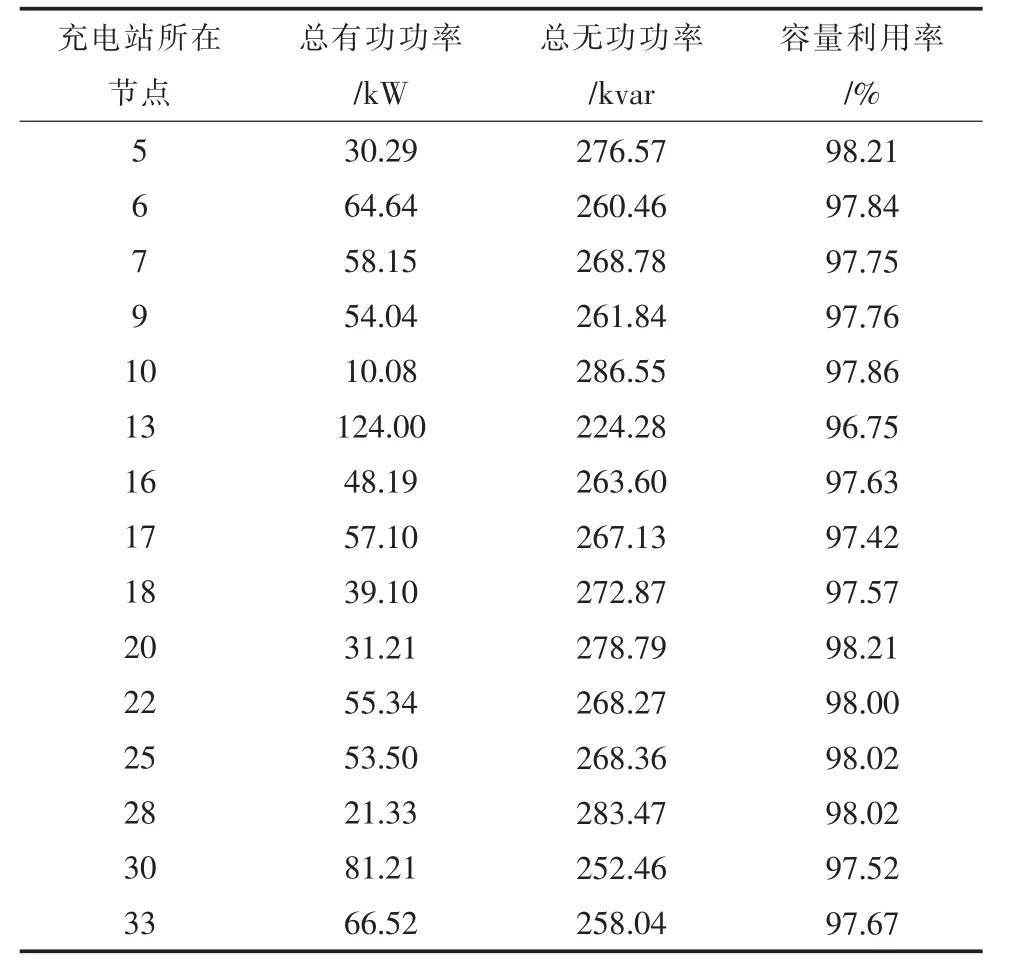

4.3 容量利用情況

在配電網中各充電站的無功補償輸出穩定后,各充電站的有功、無功輸出情況與容量利用情況如表2 所示。可以看出,若不參與無功補償,多數充電站的有功功率不到100 kW,充電站的容量利用率較低。參與無功補償使充電站的限制容量得到利用,在為配電網提供無功補償、提升電壓質量的同時,提高了充電站的容量利用率,從而有效緩解了充電設施利用率低的問題。

表2 各充電站有功、無功、容量利用情況

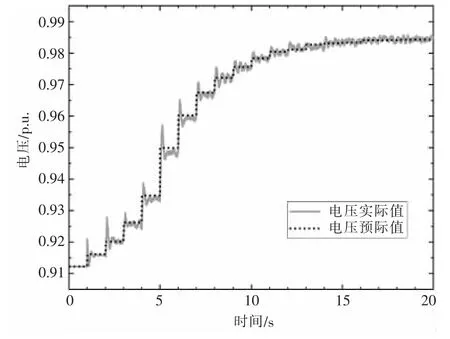

4.4 電壓預測分析

為驗證本文所提充電站電壓預測模型的準確性,本節以配電網中末端節點18 為例分析節點電壓的預測準確度。位于節點18 的充電站關于所處節點的電壓預測值如圖6 所示,電壓預測值與電壓實際值基本一致,且在15 s 左右電壓值逐漸穩定。可見,本文提出的無功補償模型預測控制策略能準確預測節點電壓的變化,實現精準補償。此外,電壓波形呈階梯上升趨勢,這是因為防止功率突變的約束條件導致補償功率逐次遞增,避免功率劇烈變化,從而保障用戶的充電體驗與充電樁的工作壽命。

圖8 節點18 電壓預測曲線

5 結語

本文利用三相六脈橋拓撲下充電樁具有V2G四象限功率傳輸性能的特點,建立了配電網內充電站及其下屬充電樁的控制策略,并共享各充電站的功率以及電壓預測數據。本文提出的控制策略有效利用了充電站內各充電樁的剩余容量,同時可改善配電網的電壓質量,并通過各充電站之間的協調配合實現了充電站所在節點電壓質量整體最優的無功補償。

接下來將進一步研究充電設施利用率提升問題,優化控制策略,并結合物聯網思想進一步完善共享機制。