基于語料庫的蒙古族三語學習者英語介詞概念遷移研究

海 霞 吳白音那

(內蒙古師范大學外國語學院,內蒙古 呼和浩特 010022)

在外語學習過程中,由于母語和目標語之間空間范疇和概念劃分不同,英語介詞的學習一直困擾著很多中國英語學習者。與漢語的介詞特點不同的是,沒有介詞的蒙語用實詞的變格和時位詞來表現相應的空間關系。例如,漢語介詞“里”和“內”在表達時間概念的時候,對應一個蒙語的時位詞“dotora”。“里”在時間上是包含關系,比如在夜里(at night)。“內”表達的是限定時間范圍內,比如:五天之內(in five days)。但是蒙語“dotora”在表達時間概念的時候是有“內”所表達的意思,而沒有“里”所表達的概念[2]。所以不同語言對于空間和時間劃分的概念不同導致了英語介詞學習的困難。

本文基于語料庫WCME,通過使用AntConc檢索軟件,分析蒙授英語專業學生在英語空間和時間介詞使用中的遷移現象,并從母語和二語概念的相同點和不同點去闡釋遷移的原因,希望通過此研究能給蒙古族三語學習者英語介詞教學提供一些實證依據。

一、文獻綜述

在二語習得領域中,語言遷移問題一直是熱點。在認知語言學的影響下,概念遷移被Pavlenko(1998)提出了,即從語言和認知的接口研究人類語言的遷移。這也就意味著語言遷移的研究不只是停留在語言表層現象的分析,而是把研究重心放在了目標語與母語之間概念系統的異同,也就是從概念層來探究遷移發生的認知原因[2]。受新沃爾夫語言相對論和認知語言學的影響,近年來語言研究者們逐步接Kellerman(1995)提出的“母語可以從語言與認知的接口影響二語”的主張提出了概念遷移假說(Conceptual Transfer Hypothesis)[3]。從概念層面探討母語對二語習得的遷移影響,有利于從認知根源上分析母語遷移的作用及二語學習者在學習過程中產生偏誤的根本原因[4]。

目前,在二語習得領域,概念遷移研究正處于一個系統全面的研究階段[5-6],如:張會平(2013)基于語料對中國學習者的英語介詞使用情況進行了概念遷移研究,蔡金亭、李佳(2016)提出了語言遷移的多維動態理論框架。但是大多數研究停留在描述階段,很多學者忽略了學習者的原型范疇化這一重要認知能力,只有個別學者提到了二語習得中的原型效應[4,7]。而對于母語為蒙語的英語學習者的研究都從語言遷移角度解釋,很少涉及概念層面。曹道巴特爾(2014)從認知的角度去解釋說明了時空介詞和蒙古語空間拓撲關系。大多數研究集中在母語為漢語的英語學習者,多數研究為描寫階段[8-9]。關于蒙古語為母語的英語學習者對于介詞的概念遷移的研究處于空白。基于語料庫的母語為蒙語的英語學習者概念遷移研究更少。本文以概念遷移理論為基礎,通過分析WECML中蒙授英語專業學生的介詞in,on,at的使用規律,探索母語為蒙古語的英語學習者在英語介詞的學習過程中的概念遷移問題,并從學習者認知角度解釋概念遷移發生的原因。

二、研究方法

(一)研究問題

1.在WECML中“in,on,at”介詞的使用情況如何?

2.蒙古族三語學習者在使用介詞“in,on,at”時的概念遷移類型有哪些?

3.概念遷移產生的原因是什么?

(二)研究對象

本研究的研究對象是來自內蒙古師范大學蒙授英語專業一年級至五年級的本科生。這些學生把英語作為一門外語至少學了7年。蒙授英語專業學生母語是蒙古語,漢語是第二語言。他們在日常生活中彼此之間經常說蒙語和漢語。所以,這些學生在習得英語時會受到母語和第二語言的影響。

(三)研究工具

WECML是20萬詞次的筆語語料庫,數據來源于內蒙古師范大學蒙語授課英語專業學生的測試作文和自由寫作。由于蒙語授課英語學習者需要花五年時間去學習英語,所以每個學年包括大一至大五年級學生的作文。WECML還標注了詞性和錯誤,所以使用起來非常方便。

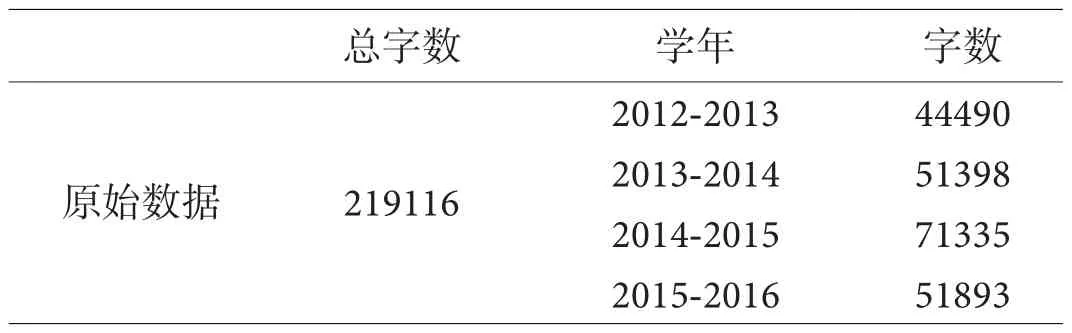

表1 WECML的總體情況

(四)數據分析

數據分析包括如下兩個步驟:

1.通過檢索工具 Antconc3.4.3對“in,on,at”三個介詞進行檢索,對介詞使用情況進行歸類。

2.對三個介詞在空間和時間域使用情況進行歸類,并探析遷移發生的原因。

三、結果與討論

本部分將呈現本研究的研究結果,即語料庫中的介詞使用情況,介詞的概念遷移類型以及引起概念遷移的原因。

(一)WECML語料庫中介詞的使用情況

人類認識世界的兩個最基本的概念域是時間和空間。所以本文把空間介詞的使用情況分成三類即:空間義,時間義和其他義[10]。在WCME語料中檢索“in,on,at”,三個介詞的最主要的義項是空間義和時間義。IN出現的總頻率為4580,其中空間義頻率為2595次,占56.65%;時間義頻率為82次,9占18.10%;其他義頻率為1156次,占25.24%。ON出現的總頻率為1295次,其中空間義頻率為773次,占59.69%;時間義頻率為67次,占5.17%;其他義頻率為455次,占35.13%。AT使用的總頻率為556次,其中空間義的總頻次為119次,占21.40%;時間義的總頻次為302次,占54.31%;其他義的頻率為135次,占24.28%。蒙古族英語學習者在空間義和時間義的使用表現出過度使用,而在其他義的使用上表現出不足。這與李錫江(2017)《中國學生英語口筆語語料庫(2.0版)》的調查結果一致[11]。

(二)蒙古族英語學習者的介詞概念遷移類型

蒙古族英語學習者的英語介詞的使用既有概念正遷移的影響,也有概念負遷移的影響。以下是“in,on,at”三個介詞在表達空間義和時間義時候的概念正遷移和負遷移。

總體而言IN在表達空間義時的使用達到了2079次,概念正遷移為80.11%,錯誤使用出現了35次,概念負遷移為13.48%。而IN在表達時間概念時只有概念正遷移(84.31%)正確使用次數為699次,這是由于母語蒙古語里在表達時間的時候與IN的表達的概念相似,所以學習者比較容易習得,很少犯錯誤。這些數據說明概念正遷移是影響介詞IN習得的重要因素。

ON在表達空間概念時候才有概念正遷移(70.76%)正確使用次數為547次和概念負遷移(3.50%)錯誤使用次數為27次。而在表達時間概念的時候并沒有概念遷移[11],這是由于在蒙古語和漢語里沒有與介詞ON在表達時間時候的概念對應的概念,所以在表達時間概念時候,從而也無從談起概念遷移。從這些數據可以看出,蒙古族英語專業學習者在表達空間概念時概念正遷移比負遷移大。這個現象與概念的負遷移由于學者的學習水平的提高而減少一致。

AT在表達空間概念時的正確和錯誤使用數次分別為78次和5次。概念正遷移為65.54%,概念負遷移為4.20%。在表達時間概念時的正確使用和錯誤使用次數分別為219次和10次。概念正遷移為72.51%,概念負遷移為3.31%。這些數據表明概念遷移是影響介詞At空間義和時間義習得的重要因素。

(三)蒙古族英語專業學生介詞概念遷移產生的原因

蒙古族英語學習者的介詞概念遷移可以分為三類,即母語的概念遷移,第二語言的概念遷移和母語和二語概念遷移。

1.母語的概念遷移

蒙古族英語學習者的介詞使用受到母語概念遷移體現在介詞IN的使用。“in”在表達空間概念和時間概念時受到母語概念遷移影響。蒙古族三語習得者在表達“in+place”受到母語概念負遷移的影響。

蒙古語里用格助詞——向位格“-Du/-Tu”和方位詞來表達行為進行的場所和具體的空間位置[1]。而“in”表達的概念“在…里”,在蒙語里不僅對應蒙語格助詞“-Du/-Tu”所表達的概念,又對應蒙語方位詞“dotora”(里)和“degere”(上)[13]。當TR和LM的邊界清晰可見的時候,蒙語里一般用格助詞來表達TR和LM的空間關系。比如,羊群在草場上。這個時候要用向位格來表達羊群和草場的關系。因為羊群有時候被草擋住看不見的時候,所以羊群和草場的邊界是模糊不清楚[1]。當TR和LM的位置很明確的時候,就要用蒙古語空間方位詞來表達空間關系。比如,馬群在水井上。表達馬群和水井的關系的時候,蒙語里是用方位詞“degere”來表達的[1]。從邏輯上來講,馬群和水井的空間關系是特別清晰明確的。所以當蒙古族英語學習者在表達行為進行的場所(不管是大的場所還是小的地方)的時候用向位格來表示,但是在英語里表達具體的位置的時候是用“at+具體場所”,“in+地點”是表達“地點”是三維的,要么是二維的。所以學習者混用“at”和“in”。比如出現以下錯誤:in home,at public place。

2.二語的概念遷移

第二語言漢語的概念正遷移體現在“on”表達多媒體空間。在英語表達中,多媒體空間的概念屬于“on”的概念范疇。這是因為“on”的概念范疇強調TR和LM之間接觸。多媒體,如電腦、電視和手機都有開關,所以它們通常與“on”一起使用[12]。介詞ON的對應詞是漢語的“上”。“上”的概念屬性是[TR在LM之上;TR和LM相互接觸或與LM有距離;TR和LM可以是靜態的或動態的;TR可以完全暴露于LM或半包圍的][2]。介詞“on”與漢語“上”并不完全對應,因為“on”要求TR和LM必須接觸,同時需要TR完全暴露。這兩個屬性不屬于“上”的概念范疇[3]。因此,“上”的概念比“on”的概念范疇要窄。所以學習者在表達“on the TV”,“on the computer”是不容易犯錯的。然而,在表達多媒體空間的時候“on”的概念與蒙古語中的“on”并不對應。因為在蒙古語里計算機、手機和電視被認為是工具,所以這些詞通常與表示工具和手段的格助詞結合使用[13]。因此,蒙古族第三語言學習者不僅受到母語的影響,而且還受到第二語言的影響。

3.母語和二語的概念遷移

對于蒙古族三語習得者來說,特殊的語言環境使他們在學習目標語時比二語習得者更為復雜,不僅要受到母語的影響,還要受到二語的影響。母語和二語獨有的概念不總是影響概念遷移,有時候母語和二語的相同的概念表征也會對目標語發生遷移[14]。蒙古族學習者在使用介詞ON的時,受到了母語和二語的相似概念的影響。

由于蒙語里的方位詞“degere”和漢語里的“上”的概念可以表達[(某項活動)正在進行][2],如“在課上”“hiqiyel degere”“在會議上”“horal degere”等。英語中用作介詞的ON在與抽象名詞搭配表示地點、方位時,沒有與蒙語和漢語相同的概念屬性。因此,也就沒有 on class,on conference這樣的表達方式。這類錯誤是由于蒙語和漢語的“上”的習慣性用法相同,學習者容易犯錯誤。換句話說,當蒙古族學生的母語和二語即之前習得過的語言在表達某一個概念時候有共同點,而且與目標語的概念有差異的時候,學習者就會容易犯錯誤。

四、結論

本文采用語料庫實證研究法,考察蒙古族英語學習者介詞使用的概念遷移。本文結論有以下:首先,蒙古族英語學習者過度使用空間概念和時間概念。其次,蒙古族英語學習者在使用IN、ON和AT時,既有概念正遷移,也有概念負遷移。1.在表達空間概念時,三個介詞的母語的概念遷移體現出負遷移,而第二語言漢語的影響則在于介詞ON在表達多媒體空間概念時的正遷移。2.在時間概念表達方面,蒙古族第三語言學習者的介詞IN的時間概念遷移呈現出母語和二語概念正遷移的特征。由于ON在表達時間概念時,在母語和二語當中均沒有對應的概念,所以構不成概念遷移。介詞AT在時間概念的使用呈現出母語和二語概念正負遷移的特征[15]。3.本研究在概念遷移理論的視角分析,蒙古族英語學習者的介詞使用受到蒙古語,漢語和英語三種語言的概念相似性和差異性影響。當母語的時空概念范疇比目標語的相應的時空概念范疇窄時,往往有利于目標語習得;當母語時空概念范疇比相應的時空范疇廣時,則不利于目標語言習得[1]。

本研究基于概念遷移理論探究了蒙古族英語學習者的英語時空介詞的使用情況,研究結果對蒙古族三語學習者英語介詞教學具有啟示意義。為了充分了解蒙古語第三語言學習者對英語介詞的概念系統,建議今后研究需要擴大研究范圍,更全面而系統地探究蒙古族三語學習者英語介詞運用中的概念遷移問題。