某減震結構彈塑性分析

唐艷芳

(中國建筑科學研究院有限公司,北京100013)

1 工程概況

本工程為乙類建筑,重點設防類,框剪結構,采用減震結構設計。8度(0.2g)設防烈度,Ⅱ類場地,特征周期為0.45 s,地震分組為二組,阻尼比為0.05,周期折減系數為0.75。

2 減震結構彈性時程分析

2.1 建立模型

依據線性等效原理,利用結構計算軟件YJK以1根等代柱模擬懸臂式減震構件,做減震設計時,要使實際懸臂墻與剪切型阻尼器串聯的剛度與等代柱在YJK模型中的剛度相等。由于SAP 2000有限元分析軟件建模靈活、模擬功能強大、線性和非線性分析能力強,因些,采用SAP 2000軟件創建減震結構模型進一步計算分析,懸臂墻型剪切阻尼器用plastic1連接單元模擬。如圖1、圖2、圖3所示。

圖1 阻尼器

圖2 懸臂墻型剪切阻尼器示意圖

圖3 阻尼器模擬

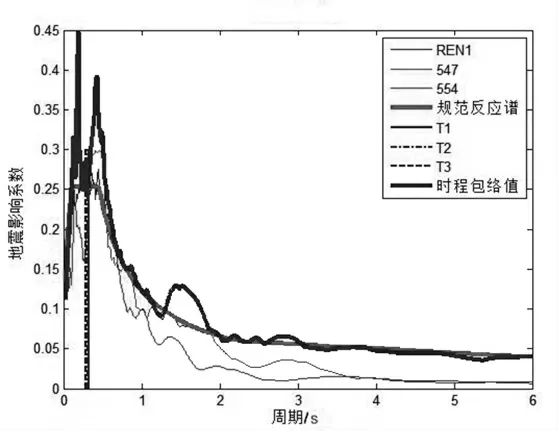

2.2 選擇地震波

地震波選擇5條強震記錄(地震波編號544、547、548、554、550)和2條人工模擬波(REN1、REN2),滿足GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》[1](以下簡稱《抗震規范》)5.1.2條的規定及其條文說明:要符合振型分解反應譜法所采用的地震影響系數曲線,與多組時程曲線的平均地震影響系數曲線在統計意義上相符。所謂“在統計意義上相符”,指的是多組時程波的平均地震影響系數曲線與振型分解反應譜法所用的地震影響系數曲線相比,在對應于結構主要振型的周期點上相差不大于20%。即多條時程曲線計算所得結構底部剪力的平均值不應小于振型分解反應譜法計算結果的80%,每條時程曲線計算所得結構底部剪力不應小于振型分解反應譜法計算結果的65%,各地震波與反應譜計算的基底剪力對比如表1所示。

表1 各地震波與反應譜計算的基底剪力對比

2.3 彈性時程分析結果

彈性時程分析假設結構布置有非線性阻尼器,采用SAP2000軟件,利用其快速非線性分析(FNA)方法得出小震層間位移角如表2所示。

表2 小震層間位移角

3 彈塑性時程分析結果

假定采用小變形、彈塑性時程分析過程考慮材料的非線性特點,不考慮結構的幾何非線性。本項目減震結構的彈塑性時程分析采用SAP 2000大型有限元分析軟件,利用其強大的非線性動力分析功能進行分析,分析結果可以較好地反映進入塑性階段的主體結構變形和罕遇地震下剪切阻尼器的力學特性。在軟件中,用連接單元plastic模擬懸臂墻型剪切阻尼器,用Hilber-Hughes-Taylor逐步積分法求解運動微分方程。如圖4和圖5所示。

彈塑性時程結果取3條地震波作用下的包絡值,在彈性時程分析的基礎上分析3條地震波,結果如圖4、圖5所示。

圖4 3條時程反應譜與規范反應譜曲線

圖5 3條地震波的加速度時程曲線

罕遇地震下減震結構位移角的3條波計算結果為:REN1X為1/260、REN1Y為1/233;547X為1/225、547Y為1/211;554X為1/226、554Y為1/189。對于不同地震波的時程分析,根據規范要求,3條地震波可取包絡值。

罕遇地震非減震結構位移角的3條波計算結果為:REN1X為1/187、REN1Y為1/189;547X為1/168、547Y為1/152;554X為1/177、554Y為1/131。對不同地震波的時程分析,根據規范要求,3條地震波可取包絡值。

要達到“大震不倒”的目標,需要在建筑結構中設置合理的耗能結構,罕遇地震作用下允許結構的部分構件進入塑性狀態,但是需要控制結構出鉸順序[2]。計算分析表明,該建筑滿足強柱弱梁的結構體系,大震時程作用下,塑性鉸出現在框架柱、框架梁,并且柱鉸晚于梁鉸的出現。

4 設計阻尼器的周邊構件

將罕遇地震下構件的彈性內力作為配筋依據,設計阻尼器周邊的構件及節點,其中材料強度用極限值;同時,相連的框架柱、框架梁要滿足《抗震規范》6.2.2條的“強柱弱梁”,以及6.2.4條的“強剪弱彎”的規定[3~5]。

5 結語

本文對某建筑結構采用了彈塑性時程計算分析,利用3條地震波的包絡值分析了X向地震和Y向地震時,彈塑性階段的結構性能,可以得出如下結論:

1)大震作用下滿足強柱弱梁的結構體系,大震時程作用下,塑性鉸出現在框架柱、框架梁,并且柱鉸晚于梁鉸的出現。

2)大震下,減震結構與非減震結構X向的水平位移比為0.75,Y向的水平位移比為0.70。符合“大震下減震結構與非減震結構的水平位移比小于0.75”的規定。

3)布置的阻尼器大部分已經進入塑性階段,起到了優良的耗能作用。利用具有良好抗震耗能性質的阻尼器附設在主體結構中后,結構體系有了更高的安全性。