資源枯竭型城市轉型背景下東川區產業融合發展分析

楊勝祥 張鳳仙

摘要:東川區是我國典型的資源枯竭型城市,面對資源枯竭的嚴峻形勢,各產業間的融合發展成為推動整個東川發展的關鍵。如何準確把握東川產業結構的基本現實,研究東川產業結構的關聯性與融合度,分析東川產業結構融合面臨的問題,探討東川產業融合發展的對策具有重要現實意義。

關鍵詞:產業融合;資源枯竭;城市轉型;東川

一、引言

云南東川礦產資源豐富,采礦歷史悠久,素有“天南銅都”之譽,是依托銅礦等資源開發而形成的典型資源型城市,近代以來,東川一直是中國最大的銅礦產地,是典型的資源輸出型礦業城市和銅工業原料的供應產地,其產業結構也具有典型的資源依賴性特點。并形成了以銅礦資源采選和冶煉為主導的產業布局。然而,自二十世紀末,東川銅礦資源因不斷開采開始出現枯竭,生態破壞、水土流失、環境污染等問題,東川成為了中國第一個因礦產資源枯竭、經濟發展停滯而被降級的城市,由地級市降為區,經濟社會發展也陷入了困境。因此,研究東川區產業結構的關聯性和融合度,探討東川產業結構面臨的問題,消除產業發展對銅業資源的過度依賴,推動東川供給側結構改革,加快當地產業融合發展和經濟社會可持續發展具有現實意義。

二、東川區資源稟賦及產業結構的變化

(一)東川區一、二、三產業發展變化情況

2011~2018年,東川區一、二、三產業變化明顯,這一點可以從一、二、三產業產值比例體現出來(表1), 2011年東川的三大產業的生產總值為560737萬元,一、二、三產業的產值比為6.7:67.8:25.5,第一產業產值比最小,第二產業產值比最大,第二產業產值比排在第二,可以看出,東川屬于資源型城市,是一個以礦產資源開發為主的原料供應型城市。到2018年,東川區三次產業產值總額增加到947333萬元,一、二、三產業產值比變為8.3:47.3:44.4,從排序來看,三次產業的順序并沒有發生變化,然而,從所占比例來看,第二產業的比重已經明顯下降,第三產業比重顯著提高,第一產業基本穩定。

(二)東川區一、二、三產業融合度

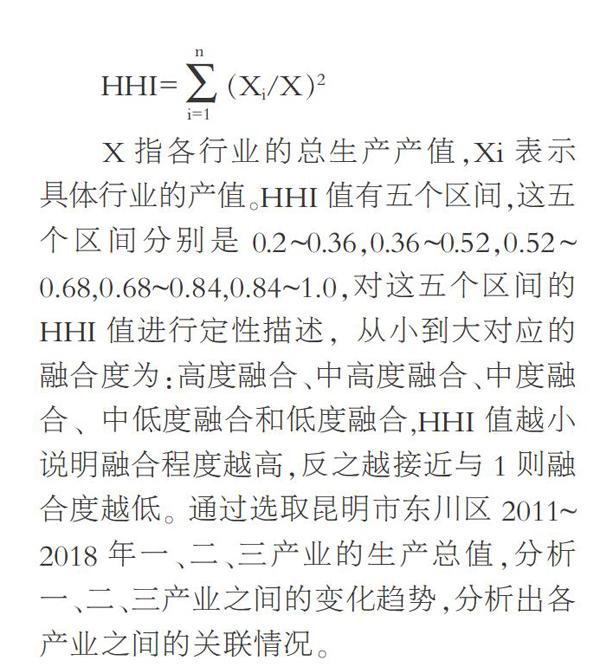

國際上對于產業融合度測量的是以技術融合度的來作為衡量的標準,技術融合度衡量標準是“融合系數”,“融合系數”指相同技術在不同產業領域中運用的范圍,赫芬達爾系數法(HHI)式主要的計算產業融合度的方法。本文采用赫芬達爾指數法來對東川區三次產業的業務融合度和市場融合度進行測評與分析。

赫芬達爾指數(簡稱HHI)表達式為:

HHI=(Xi/X)2

X指各行業的總生產產值,Xi表示具體行業的產值。HHI值有五個區間,這五個區間分別是0.2~0.36,0.36~0.52,0.52~0.68,0.68~0.84,0.84~1.0,對這五個區間的HHI值進行定性描述,從小到大對應的融合度為:高度融合、中高度融合、中度融合、中低度融合和低度融合,HHI值越小說明融合程度越高,反之越接近與1則融合度越低。通過選取昆明市東川區2011~2018年一、二、三產業的生產總值,分析一、二、三產業之間的變化趨勢,分析出各產業之間的關聯情況。

從表2的HHI值可以看出,東川區的一、二、三產業間市場融合指數總體上分別在0.52和0.42左右徘徊,這個指數符合赫芬達爾系數的波動范圍,說明測算是可以信服的。東川區的一、二、三產業的融合度2011年處于中度融合階段,2011年之后的七年間指數處于中高融合的階段,2011年是產業融合的一個轉折點,由中度融合向中高度融合發展。但是在2011年之后并沒有向進一步的突破發展,東川區一、二、三產業融合程度總體發展較好,但是發展速度較緩慢,需要對其進行適當調整。

(三)東川區三產業內部變化情況

1. 第一產業變化情況:2011年到2018年從東川的政府統計報告來分析,在東川區農林牧漁及農林牧漁服務業的產值中,2011年農業、林業、漁業、牧業、農林牧漁服務業的產值分別為25212萬元、4014萬元、1289萬元、46200萬元、4072萬元,總產值為80793萬元;到2018年農業、林業、漁業、牧業、農林牧漁服務業的產值分別為50763萬元、8466萬元、2352萬元、80713萬元、6284萬元總產值,總產值為1488837萬元。從這個變化來分析2011~2018年第一產業的總產值增加了,在8年間農業、牧業產值占比最高而林業、漁業、農林牧漁服務業的產值增減變化較小。

2. 第二產業變化情況:以礦產業為例,從礦業產量(以10種有色金屬和銅為例)來看,見表3,2011年東川10種有色金屬的產量為17017噸, 2018年減少到7624噸, 2011~2018年,除2014年,其他年份的產量均處于負增長的狀態,尤其在2011~2012年,增長率由-20.6%降為-84.6%,下降幅度最大。銅礦總產量從2011到2018處在8000~4800噸這個區間,2013、2015、2017處于負增長的狀態,產量處于逐年減少的趨勢。

3. 第三產業變化情況:以旅游業為例,整個東川區旅游規劃開始于2002年,東川區2017年旅游規模為1157422人次、旅游收入380848909元,2018年旅游規模1520129人次、旅游收入518631886元,旅游業成為東川經濟發展新的發展點和城市發展的新的發展方向。

從上述分析可以看出,東川區三次產業發展變化表現為第一產業穩步發展,第二產業中工業產值比重不斷下降,第三產業中的旅游業發展較快,產業轉型中過度依賴以銅礦資源開發為主的產業結構已經發生明顯變化,通過旅游業發展的產業替代格局正在逐步形成,三次產業次逐步呈現不斷融合發展、協調發展的態勢。

三、東川區產業融合發展面臨的困境

(一)脆弱的農業自然條件制約著農業的發展

特殊的自然地理和泥石流等自然災害的威脅,決定了東川生態環境的脆弱性,現代農業起步較晚,基礎較差,農業綜合生產能力不強,靠天吃飯的農業發展情況沒有發生改變。農業發展條件嚴峻,加之農村生產要素配置不盡合理;農業生產結構中農產品多以原料型為主,優質農產品少、高檔農產品少、專深加工產品少。“品種、規模、特色、品牌、深加工、產業化”成為東川區當前農業發展亟需解決的問題,這在一定程度上制約了整個東川農業產業化發展,農業產業結構調整困難,農民的收入低,農村貧困問題突出。

(二)第二產業關聯度低

在工業發展中,東川區的精深加工產業鏈較弱,仍然以采選業、原材料和粗加工為主要特征,礦產品和初級產品主要輸出到區外加工,生產鏈條配套生產在區外,與東川本地企業的關聯度低,不能提供良好的配套服務,產業鏈延伸能力較弱,降低了企業的運營效率,增加了成本,影響了產品的市場競爭能力。另外,東川礦業企業彼此之間的發展聯系較小,產業產品結構較為單一,產業化程度低,專業化分工不強,整體效益不高。東川區區內各生產企業上下游生產聯系較少,企業之間合作共贏意識較弱與,忽視產業鏈條的延伸,做不到資源共享、利益共沾導致部分資源浪費,加之東川的基礎配套設施不夠健全,在一定程度上阻礙了礦業經濟對東川整體經濟的關聯帶動作用。

(三)旅游開發與環境保護之間的矛盾突出

在產業轉型及融合過程中,東川區面臨著環境保護與旅游開發之間的矛盾。除轎子山外,景區植被較差,現有植被系統均為退耕還林后培育起來的,旅游生態系統較為脆弱。主要表現在:首先是紅土地的保護與開發上,紅土地是東川最為出名的景點,東川也正在開發紅土地景點,但是生態的脆弱性對紅土地區的開發與保護是難平衡的點,紅土地農業種植的經濟效益低農戶對于土地撂荒現象突出,影響到景點效果;其次牯牛山采石開礦與旅游開發之間也存在矛盾,采礦會在一定程度上破壞環境,而旅游業需要較好的生態環境,這也是東川發展的旅游業一個難題;最后是轎子山東坡旅游開發與國家自然保護區的矛盾,一方面轎子雪山開發是旅游業發展的需要,另一方面轎子雪山又是自然保護區,二者之間的矛盾使東川旅游業發展難度加大。

(四)傳統產業占比高,產業融合發展受阻

東川礦山、冶金產值占全區工業總產值的70%以上,生物制藥、新型建材、資源綜合利用等新興產業總量小、發展緩慢。高技術、高附加值的精密加工產業少,產品技術和附加值低,產業鏈短,價值鏈低高科技含量、高附加值的精加工業少,產品科技含量和附加值低,產業鏈短,價值鏈低端,導致東川工業企業一旦受安全環保、市場波動等因素影響就大面積停減產。加之以礦業發展為主產業結構還沒有根本改變,一定程度上限制了整個東川的產業轉型和產業融合。

四、東川區產業融合發展的對策

(一)推進生態化與產業化融合

實現東川產業融合發展的必要條件是將生態環境修復作為東川經濟發展的重要工作。按照“誰開發誰保護、誰受益誰補償、誰破壞誰恢復、誰污染誰治理”的原則,建成政府督促、企業負責、社會監督、全民動員的礦區復墾和生態修復機制。根據生態綠化和環境保護的思路,以污染治理和廢渣回用為重點,實施環境保護工程。并通過標準保留、轉型升級、淘汰關閉等措施,達標的要保留、改造升級、整合重組、淘汰關閉的措施,推進資源、礦權整合和小型礦山關退工作,優化礦產開發布局。

(二)推動以銅為主的有色金屬產業結構調整

將礦山轉型升級作為新的調整重點,第一,要支持銅礦企業、公司進行合法勘探工作,保障東川區銅產業可持續發展資源儲備。第二,要充分利用氧化銅資源,注重對資源的合理開發和綜合回收利用。第三,改造提升現有銅冶煉工藝水平和產能。第四,對于同礦業要有集約化生產,并提高提高精深加工能力,強化自主創新能力與技術更新,不斷提升以銅為主有色金屬產業深加工能力。第五,鞏固發展銅產業群,發展技術含量高、附加值高、市場需求量大的新型產品。

(三)延伸工業產業鏈發展循環經濟

按照資源綜合利用與循環經濟的原則,第一,東川區要依托基地建設的產業聚集優勢,使產業和行業之間形成較為完整的產業鏈接,延伸產業鏈,形成完善的工業循環利用產業體系。第二,要充分利用資源,減少新的工業資源產生和排放,做到工業綜合利用率最大化,形成循環經濟產業集群。第三,依脫于核心企業來驅動,促進企業的發展,推動配套企業的與關聯產業的發展,培育發展核心產業,通過技術、資金、產品、信息等生產要素傳遞、重組和滲透,建立起一個關聯密切的產業鏈,并引導相關工業企業采用清潔的生產技術,讓企業之間形成一個資源高效利用的產業鏈和區域循環經濟生產模式。

(四)調整農業生產方式和經營結構

生產方式與經營結構的調整是東川農村發展的重點,要改變傳統低效的粗放生產經營方式,改變山區低效農業經營情況。要鼓勵支持引導農民對農產品的種植生產要以市場做為導向,發展養殖業、經濟林果的種植、中草藥栽培等多種生產經營方式;提高對于產品的生產技術含量,通過集約化生產、產業化經營、專業化種植來提高農業經濟效益。當前東川可以發展的方向有對時令蔬菜要建立標準化的生產基地,找準時間差、做好特色牌開發;東川沿小江河流域區域的水利資源叫較好、熱量充足、土壤肥沃、光照充足等各種農業生產綜合條件較好,適合發展具有干熱河谷特色的特色農業;此外東川還可以對特色水果品種進行改良;高寒山區發展特色藥材;發展準化果園;發展農業莊園經濟促進多種經營和農林牧副協同發展。

(五)堅持農旅深度融合發展思路

依托紅土地景區、泥石流越野賽、牯牛山旅游區,打造以景區依托型、城市近郊型、農業資源型鄉村旅游模式。利用村莊閑置建設用地,建設一批具有地方特色的鄉村旅游品牌。把發展旅游產品與新型工業發展相互結合起來,對農副產品、手工藝品等進行新的研發,對產品進行深加工與精包裝,提高產品質量與附加值,因地制宜發展旅游商品,支持發展城市果園、城市菜地、生態農莊等新型產業的培育。根據東川當前的產業結構、人文歷史包裝鄉村度假型、文化村落型、農業觀光型、城郊休閑型等鄉村旅游產品,形成具有東川特色的全域鄉村旅游體系。

(六)完善“一產做特、二產做大、三產做活”的產業發展模式

一產做特:根據“河谷地區調果蔬、半山區興畜牧、高寒山區種藥材”的布局,因地制宜發展農業特色產業;推進綠色食品基地建設,推動農業規模化發展;扶持農業企業、專業合作社、新型職業農民等農業經營主體,促進規模經營和集約發展。二產做大:根據當前東川的“強園區、穩定銅、突破磷、整合砂,積極發展其他產業”的思路,確保銅產業全面發展,培植新的經濟增長點,扶持重點企業轉型升級。三產做活:即實施全域旅游發展,建立相應的領導機構、管理體制和協調機制,形成政府領導重視旅游、涉旅部門支持旅游、社會公眾關注旅游的局面。同時,把旅游融入其他產業發展之中,積極培育休閑農業、工業旅游、水利旅游、生態旅游、文化旅游等新型業態。

參考文獻:

[1]劉曉慧.資源型城市的生命能延續多久[N].中國礦業報,2015-11-12(006).

[2]王巧玲.河南省產業融合度分析[J].經濟論壇,2015(06):20-23.

[3]甘立勇,楊秦偉.實現產業跨越式發展路徑研究——以昆明東川區產業發展的強弱勢分析為例[J].學術探索,2014(01):78-84.

[4]郝國棟.昆明市東川區資源枯竭型城市產業轉型發展研究[D].昆明:云南大學,2014.

[5]王楠.我國西部生態環境保護法律問題研究[D].北京:中央民族大學,2011.

[6]字軍,金艷昭.關于金融支持調整振興有色金屬產業的調研報告[J].時代金融,2010(02):120-121.

[7]田苗,武友德.資源枯竭型城市產業轉型實證研究[J].經濟地理,2006,26(04):585-588.

本文系2019云南農業大學重點學科培育學科“教育管理與區域發展”建設項目(項目編號2019YNAUXJPY05)的階段性成果;本文系2019云南省研究生導師團隊建設項目(項目編號2019YJSDSTD05)的階段性成果;本文系2019年度云南省哲學社會科學教育科學規劃項目“新時代云南省城鄉義務教育一體化發展研究”(編號:AC19003)階段性成果。

(作者單位:楊勝祥,云南農業大學人文社會科學學院;張鳳仙,云南農業大學馬克思主義學院。張鳳仙為通訊作者)