故宮博物院藏《侯朝宗像》的繪制、收藏與解讀①

付陽華(中國人民大學 藝術學院,北京 100872)

一、《侯朝宗像》鑒定現狀及收藏過程

《侯朝宗像》軸(圖1)繪制的是“明末四公子”②“方明季啟禎之間,逆閹魏忠賢徒黨與正人君子各立門戶,而一時才俊雄杰之士身不在位奮然為天下持大義者有四公子其人。四公子者,桐城方密之以智,如皋冒辟疆襄,宜興陳定生貞慧與商丘侯朝宗方域,而侯公子尤以文章著。”見胡介祉撰《侯朝宗公子傳》,載《壯悔堂集》[M].臺北:臺灣中華書局,1970:1.之一侯方域(1618-1655)的肖像。它不是簡單的頭像,而是具有人物肖像和山水補景相融合的類似行樂圖模式的肖像畫,這種肖像畫在明清之際非常盛行。畫面展現了一片浩淼的水域,一艘釣艇傾斜駛來,橫截畫面。年輕的像主侯方域坐在船頭,正面看向畫外。他頭戴烏巾,眉目清秀,卻神情憂郁。他右手下垂,左手按著一把寶劍,雖然畫面上僅有劍柄露出,但可以看到劍柄上纓帶逶迤,裝飾得華麗繁瑣,相信讀者在觀看時定不會忽略這一物象的存在。侯方域乘坐的船艙里放置著漁簍、釣桿,船尾有一個身體壯碩、濃發虬髯者正奮力搖動船槳。搖槳人用兼具崇敬和憐惜的眼光看向侯方域,從視覺上起到了引導觀者視線的作用,突出著像主的身份。畫家還著意刻畫了釣艇周圍蕩漾的水波,花青暈染的水紋圍繞釣艇漸遠漸淡,在團團的水霧中時隱時現。遠山幾抹,蘆葦數叢,和近景的蘆狄、芙蓉遙相呼應,全圖用簡潔的一河兩岸式構圖拓展空間。畫面既描繪了寬廣的煙波,也詳細刻畫了兩個人物的肖像,特別是像主侯方域,五官清晰、姿態自然、神情生動,尤其是他憂郁的眼神,更由畫面上的秋水、蘆葉,芙蓉、迷霧、孤舟組成的情境烘托出來,不失為一幅兼顧了人物肖像與寫景的成功作品。如果和曾鯨曾繪制的另外一個年輕書生(25歲)形象——《王時敏小像》(圖2)對比來看,可以發現《侯朝宗像》試圖通過行樂圖的模式對人物進行心理刻畫的敘事野心。

圖1 明 曾鯨 侯朝宗像(局部),絹本 設色 100x55.3厘米,故宮博物院藏

圖2 明 曾鯨 王時敏小像軸;絹本設色;64x42.3厘米;天津市藝術博物館藏

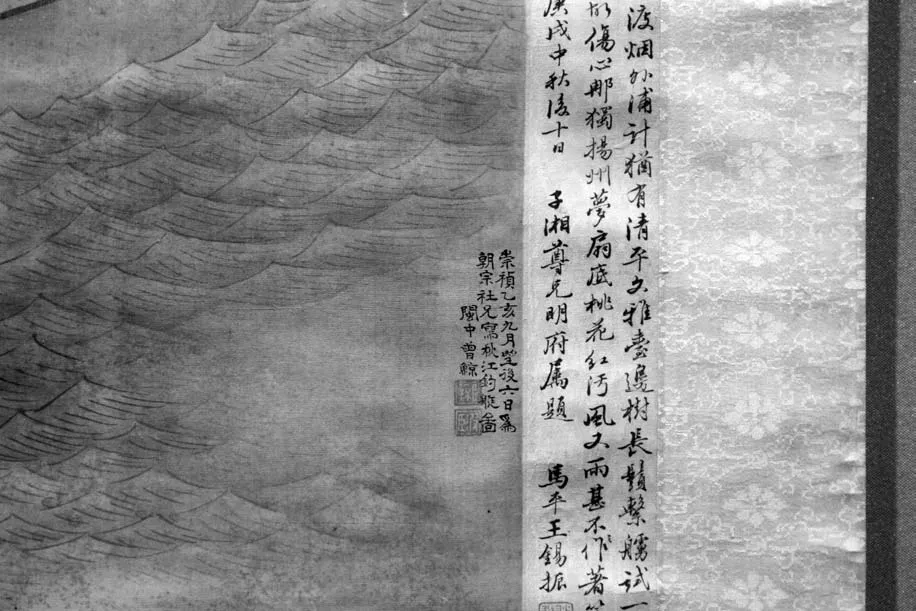

畫軸右側,團團水霧將水面虛化,落款恰在團霧邊緣。根據圖中的落款“崇禎乙亥九月望后六日為朝宗社兄寫秋江釣艇圖,閩中曾鯨”,記載此圖是曾鯨于1635年九月廿一為侯方域所畫。此年侯方域18歲,曾鯨(1564-1647)則已72歲。

圖3 侯朝宗像中的落款

鄭國《<侯朝宗像>非曾鯨所畫》一文認為,此畫不是曾鯨的真跡。[1]主要的論據有三:第一從畫法上分析,人物的面相不夠“準確”和“質感”,衣紋也“略遜一籌”,水波紋“呆板,毫無變化”。但此文在接下來的分析中則承認此幅“人物的神態刻畫比較準確,將一個文人才士的氣質表現得很好”,和前述稍顯自相矛盾;第二,將此畫面的落款字跡和他認為是曾鯨真跡的兩幅《胡爾慥像》和《蘇文忠公采芝圖》畫中的落款進行了比較,認為此幅中的隸書“在字的結構和筆劃的運用上,很不規整。”所以不像曾鯨筆跡(圖3)。我們今天可以主要對比《蘇文忠公采芝圖》和曾鯨的《董其昌小像》圖中的落款(圖4),因為這兩幅都是隸書落款,確實可以看到,曾鯨在隸書款中,有把“曾”字上面的兩點寫作“八”字狀的習慣,比對字跡,確有差異;第三、此畫在清前期經過宋犖的收藏,左下有兩枚宋犖的印章,而鄭國認為,宋犖的《書畫跋》等集子中卻沒有提到此圖,比較可疑。但筆者認為,宋犖所著《漫堂書畫跋》與《論畫絕句》等皆為記錄自己對繪畫的題跋,而非著錄所見書畫的面貌。但這幅畫中宋犖并未題跋,所以沒有載入其詩文集很正常。

總的來看,此圖有宋犖“臣犖”(臣字朱文、犖字白文)和“白馬客裔”(朱文)的印章,后又經過清末張伯駒的收藏,著錄在《叢碧書畫錄·補遺》中,認定為真跡。張伯駒對于此畫的描述為:“明曾鯨畫侯朝宗像秋江釣艇圖軸。絹本著色,圖寫長江茫茫,遠山一線。近岸芙蓉蘆荻,江中一扁舟。長須奴撥棹,壯悔儒服烏巾,倚釣竿,撫長劍,年少翩翩。右下隸書小字題識云:祟禎乙亥九月望后六日,為朝宗社兄寫秋江釣艇圖。閩中曾鯨。左下有宋牧仲印二。左右綾邊王錫振、姚輝第題摸魚兒詞”。[2]

而鄭國在文章中提到,他認為此畫非曾鯨真跡主要受到徐邦達先生鑒定結論的影響:“1978年秋天,北京故宮博物院的書畫研究員徐邦達先生來吉林博物館,在鑒定此畫時有如下的評語:‘明曾鯨畫侯朝宗像,后添款,為明后期人所畫,水平不高’。(摘自此次鑒定書畫的記錄)”[1]按照徐邦達鑒定結論,此畫為“后添款”,所以畫家應不是曾鯨,像主也未必是侯朝宗。但他亦承認此畫是“明后期人所畫”,即跟曾鯨的時代重疊。2018年4月,筆者在故宮舉辦的“張伯駒先生誕辰120周年紀念展”觀看此畫時,展簽上明確寫的是曾鯨畫,并未加“傳”或“款”。由以上種種可以看到,目前此作品真偽的爭議并沒有明確的論據。

圖4 董其昌小像中的落款

從畫軸六處題跋來看,此圖在清道光時期為李星沅(1797—1851,字子湘)收藏,邀廣西著名文人王錫振(1815-1876,字少鶴)填詞一首“摸魚兒”,緊接著,蘇門姚輝第和了王詞一首,二詞位于畫軸的左右裱邊處,題寫時間在1850年中秋后十日。此圖后為張伯駒收藏,張伯駒亦按照王錫振之韻填“摸魚兒”一首,并邀友人溥僡(1906-1963,字曼殊)、黃君坦(1901-1986,字 甦 宇)、黃匑庵(1900-1964,字孝紓)各自和原韻題寫了“摸魚兒”詞。其中黃匑庵因為感到韻腳受限便換了韻腳再題一闋,五首詞位于畫軸的上下隔水處。所以全軸共計6人題跋,7首“摸魚兒”中6首用了王錫振同韻。從畫卷創作的明代后期,至庚子(1960)年秋張伯駒及三位友人的題跋,歷 時三百多年。

二、1635年的侯方域

侯方域,字朝宗,河南商丘人,是一個早熟的文人,17歲便代父寫“屯田奏議”,表現出經世之志。侯方域22歲成為復社主要人物,為復社主盟張溥、幾社主盟陳子龍所推重;又名列清初古文三大家之首,“率推朝宗第一,遠近無異詞”;[3]23歲主商丘雪苑社“雄踞中州壇坫,南北畏其鋒”。[4]在文學史上,更因為是孔尚任戲劇《桃花扇》中的男主角而家喻戶曉。

侯方域的父親侯恂(1590-1659)是東林黨人。魏忠賢被制裁之后,侯方域的父親和叔父都重新得到啟用。1628年,11歲的侯方域便隨父來到京師,拜倪元璐為師,“公教其為文,必先馳騁縱橫,務盡其才,而后軌于法”。[5]54-551629年,他的父親升為太仆寺少卿,叔父成為南京國子監祭酒,老師倪元璐成為國子監司業。在他的叔父侯恪主持金陵鄉試時,復社領袖楊廷樞中解元,張溥、吳偉業并經魁,蔣鳴玉、陳子龍、吳昌時等中舉。復社在金陵召開第二次大會時,侯恂、侯恪都被崇為宗主。而他的父親侯恂更因提拔了左良玉、史可法,在明末對抗農民軍和清軍的戰爭中成為重要人物。

侯方域自少年時期一直留意政局,從小顯示出對國家命運的憂患意識。1632年,十五歲回鄉應試,他便有詩寫道:“四國正風塵,結束將何往?紛紛戰龍蛇,悄悄驕魍魎。安得延津劍,劃然肅清朗。元侯二十四,跡與蕭曹仿。仗策蕩烽煙,名畫麒麟上。我亦閱修途,努力嗣前響”。[5]624-625

而在1635年左右,正是侯方域在京城展露才華并飽受打擊的雙重情感體驗的時段。

根據年譜[5]1214-1260和侯方域詩集可知,崇禎六年(1633)侯方域進京事父,其父侯恂被提拔為戶部尚書,侯方域此年中秀才、娶親。1634年,17歲的侯方域代父寫了“屯田奏議”,名動京師,可以說侯方域的少年才俊以及經世之志在這兩年最是得意。傳記中提到他:“侍父京師多為賢公卿所賞拔……足稱膏飫中才子弟。”[6]這年春天,陳子龍、夏允彝、彭賓到北京參加會試,侯方域和他們定交。約崇禎七、八年(1634、1635),侯方域有感于朝中腐朽庸暗、互相勾結又嫉賢妒能的權臣(可能指楊嗣昌、薛國觀等),有《早春見蠅》《惡木》等詩。其中有“爾木終非出群材,久妨當路何為哉?”[5]648這樣的寄托之語。隨后,他又隨父親參加了崇禎帝的藉田禮,有《藉田禮成恭記》:“皇帝甲戌日,詔下耕藉田。先期司徒公,執事戒必虔。是日陪法駕,翼翼競后先。”[5]649的詩。這些日漸接近權力中心、施展自己治國抱負的機會給予他的是雙重的感受,一方面躊躇滿志,一方面又和其父侯恂一起承擔著朝堂上激烈的權力傾軋。

1635年注定是不平凡的一年。這年正月,張獻忠帶領農民軍攻克了鳳陽,焚燒皇陵,明廷震動。鳳陽是朱元璋的出生地、大明的中都,鳳陽府的陷落對大明君臣的打擊可想而知。就在1635年,侯方域特意寫了一首《宿州》詩,記錄那里本來是“大野龍蛇跡”,即明代開國皇帝的發跡之處,現在卻是“荒原稚兔行。馬饑鳴后隊,寇亂泊孤城”的廢園蕪城的荒涼景象,所以感嘆:“憑誰欲請纓”,可以看到他仍然躊躇滿志的決心。

繼而,朝中也發生了一些令侯方域父子感到不平之事。在侯方域的詩《早朝應司徒公教》中寫:“御城佳氣曉來新,九陌傳鐘近紫宸。曙漢全明鹓鷺影,仙韶不動舞儀塵。垂衣一拜勞元相,深殿微聞頌圣人。何苦懸鞀更多事,翠華散仗誤行春。”[5]667詩題中的“司徒公”即指其父親、戶部尚書侯恂。從詩名可以看出,這是應父親之教而寫,反映了父子在朝中的處境和心情。在詩的后面,侯方域的好友賈開宗注:“是日,諫臣何楷以論閣臣事得罪。”點明了這首詩的緣起乃是侯恂在朝堂政局中所處的不利形勢。①“何楷,字元子,漳州鎮海衛人,天啟五年進士。崇禎時授戶部主事,進員外郎。侯恂任戶部尚書,薦何楷為給事中。崇禎八年正月,農民起義軍攻破鳳陽,毀明皇陵。何楷劾巡撫楊一鵬、巡按吳振纓守護不力,并指輔臣溫體仁、王應熊與之朋比為奸事。崇禎皇帝反而以‘忤旨’治何楷罪,‘鐫一秩視事’。”見《明史·何楷傳》[M].北京:中華書局.1974:7077.這里說的“元相”“頌圣人”,即諷刺侯恂的政敵溫體仁在國事日非的情況下,仍一味歌功頌德的反常舉動。而何楷彈劾溫體仁的失敗,亦預示侯恂在崇禎朝失敗的開始。所以,詩的最后一句表示了侯方域對朝局深深的失望。

而這一年禍不單行的是,侯方域的家鄉歸德府城二月被圍,大堤被攻破,死者萬人。歸德府城分為內城和外城,內為方形磚城,圍七里,外城是圓形土城,周十六里,內外城相距里許。《商丘縣志》一“城池”與鄭廉《豫變紀略》二記載有:“崇禎八年春,農民軍圍歸德。巷中皆置拒馬木,其隘處,皆塞之;(內外城之間)隙地則掘塹坑如品字狀。四周百姓,逃入城內,內城逼狹不得容,遂環堤而守之,樹以門柵,編以籬木。二月二日,農民軍攻破大堤,百姓內走則溺城濠中,外則墮坑塹,雍巷陌,相枕藉死者無算”。[5]657而此時的大明官軍,由宦官劉元斌所率的禁軍,在農民軍退去之后“乃搜殺十余里外百姓論功焉,卒有追入至城濠斬首而去者,其語曰:‘借腦袋獻功’。”[5]688

就是在這樣的家國之殤的背景下,侯方域在此年(1635年)的秋天返回故里。《侯朝宗像》的年款正是1635年。如果我們把《侯朝宗像》置于此一歷史背景,那么此圖中的按劍的意象,以及憂郁的神情倒是非常符合。雖然我們已經無從知道肖像中的水域究竟是哪里的景物,或者僅僅是虛構的場景,但是我們從這幅“有場景的肖像畫”中,深深感受到了像主當時在憂愁(秋景、愁容)和躊躇滿志(按劍)之間的張力。如前所述,在各方面的記載中,侯方域當時的政治境況和生活狀態亦為我們的這種感受提供了依據。那么這種感受是否還能夠從更具體的圖像元素中得到解析呢?也就是說,“場景的傳記性質”是否也可以提供最基本的“模擬”維度?

三、自擬意圖與傳狀式解讀的錯位

1635年,也就是在甲申之變的十年前,戰火已經將侯方域的家鄉重創(而歸德城被徹底攻破是在1642年開封城破之后),歸德府的民眾在農民軍和明軍的戰爭中成為最大受害者。所以在1636年,侯方域回憶故鄉外城被攻破的慘狀記載:“數逢耆老淹留問,指點當年說大堤”,[5]675“大堤”即是土做的外城。國家將傾,而無人能匡扶,他父親在朝堂又遭受排擠。1636年,他的父侯恂因薛國觀、溫體仁二閣臣的彈劾被下詔獄。

侯方域在1635-1636年間的一首詩,和《侯朝宗像》中的意境非常接近:“載酒消閑月,扁舟問水涯。沙昏藏浴鷺,煙薄出茅茨。浩蕩從吾輩,乾坤適此時。應求漁父侶,歸詠《去來辭》。”[5]676詩中的“扁舟”“茅茨”“薄煙”“漁父”在《侯朝宗像》中皆有圖像可以對應。顯然,“漁父侶”和“歸來辭”應是這段時間侯方域經歷報國之志后落寞的反映。岸邊、水際的落寞英雄,手按劍柄、猶豫要不要和“漁父”為侶,自然會讓人聯想到《史記》中對屈原的那一段著名的描述。①《屈原賈生列傳》:“屈原至于江濱,被發行吟澤畔。顏色憔悴,形容枯槁。漁父見而問之,曰:‘子非三閭大夫歟?何故而至此?’屈原曰:‘舉世混濁,而我獨清;眾人皆醉,而我獨醒,是以見放。’漁父曰:‘夫圣人者,不凝滯于物,而能與世推移。舉世混濁,何不隨其流而揚其波?眾人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故懷瑾握瑜,而自令見放為?’屈原曰:‘吾聞之,新沐者必彈冠,新浴者必振衣,人又誰能以身之察察,受物之汶汶者乎!寧赴常流而葬于江魚腹中耳,又安能以晧晧之白而蒙世俗之溫蠼乎!’”見(西漢)司馬遷著、韓兆琦評注:《史記·屈原賈生列傳》[M].岳麓書社2011:1180.詩中的“應”字表達出,他并不會與“漁父”為侶,而是會像《史記》中所載的屈原與漁父的對話一樣,繼續自己的報國努力。若參看同為清初畫家的吳歷所繪制的《人物故事圖冊》中的“屈原投江”一幅,便可驚異地發現,二圖在情境和人物設置上的不謀而合。

那么,后人是怎么解讀畫中形象呢?可曾對像主自擬屈原的初衷有所把握?

畫面中共有六段題跋:

左右裱邊的題跋,都是寫給“子湘”(李星沅)的,題跋時間是道光庚戌(1850年)中秋晦日:

問誰能,陸離長劍,江邊來作漁父。水花開到黃蘆岸,遮莫瓜州前渡。煙外浦,計猶有、清平文雅臺邊樹。長須擊艫。試一曲琵琶,郎君玉貌,曾解斷腸否。(虬髯撥棹者疑侯氏義仆故云)

東林幟,底事江南重舉。十年滄海非故。傷心那獨揚州夢,扇底桃花紅污。風又雨,甚不著蓑衣,博浪椎空誤。飄零片羽。笑我亦雕蟲,壯年空悔,遺恨渺千古。

調寄摸魚兒,道光庚戌中秋后十日,子湘尊兄明府屬題。馬平王錫振(畫卷右側)

拂珊瑚,釣竿秋影,掉頭誰繼巢父。翩翩公子南洲客,愁喚秣陵殘渡。花外浦,渾不是、滄桑后日新亭樹。西風畫艫。問繡鋏橫霜,輕衣照水,曾悔壯游否。

風流在,壇坫東林重舉。六朝金粉如故。桃花扇子胭脂井,一樣傷心紅污。江上雨,便迷了仙源,爭被凡塵誤。零縑斷羽,剩玉貌留春,墨華棲恨,展軸一懷古。

調寄摸魚兒和少鶴農部元韻題奉,子湘仁兄雅屬。蘇門姚輝第(畫卷左側)

1850年的兩首“摸魚兒”,來自王錫振和姚輝第,他們都是當時著名的文人。王錫振,又名拯,字少鶴,號定甫,廣西馬平人。道光二十一年(1841)進士,官至通政史。《清史稿》卷四百二十三有傳。他以詩、文、詞聞名當時。②王錫振在詩、文、詞三方面都有突出貢獻。他的傳世詩集名《龍壁山房詩集》(亦稱《龍壁山房詩草》),詩作達1129首(此據暨南大學楊驥學位論文《清代廣西詩歌研究》統計數據)。徐世昌《晚晴簃詩話》將王錫振與朱琦、龍啟瑞并列為詩名最著的廣西三大詩人之一。在古文方面,王錫振是‘嶺西五大家’(龍啟瑞、朱琦、呂璜、王錫振、彭昱堯)之一,有《龍壁山房文集》。至于詞,為清詞‘后十家’之一。王錫振有詞集《龍壁山房詞》,亦稱《茂陵秋雨詞》。參見楊東甫.文壇名流王錫振[J].廣西民進.2018(4).他題在畫上的這首“摸魚兒”收錄在他的《龍壁山房詞》中,名為《摸魚兒·題子湘大令所藏侯朝宗秋江釣艇圖影》,切實證明了這幅畫當時就曾被“子湘”收藏。且此畫曾被命名為《侯朝宗秋江釣艇圖影》。“子湘”即李星沅,字子湘,號石梧。湖南湘陰(今為汨羅)人。清道光進士。并有文才,③李星沅有《芋香山館詩文集》《李文恭公奏議》《李文恭公全集》《李星沅日記》等存世。李于1847年調任兩江總督,在南京任上,整頓水師,建造船艦,肅清盜匪,拒絕帝俄商品駛進上海,大力護衛海疆。清廷倚重李星沅為江南屏障。題跋此圖時(1850年),他代替林則徐為欽差大臣到廣西剿匪。時號為湖南“以經濟而兼文章”三君子之一。另一位題跋者姚輝第為道光三十年(1850)進士。

兩首“摸魚兒”圍繞侯朝宗的身世用了很多典故,“陸離長劍”和“漁父”的典故最為明顯的來自圖像中的長劍、漁簍、釣竿、船夫組合而成的意象。毫無意外,它們會被解讀為屈原在《涉江》和《漁父》中的自述:“帶長鋏之陸離兮”,以及“游于江潭,行吟澤畔,顏色憔悴,形容枯槁”的與漁父對話的屈原。這應該就是侯方域此像想要塑造的形象。

屈原其實也是侯方域詩文中常常用到的典故。如《過江秋詠八首》[5]1116-1118的最后一首借用屈原典故感懷;《送練三貞吉》:“九辨徒悲郢, 三謠乃去燕”[5]1089-1090更是以屈原自比。王錫振詞中所提到的“瓜州前渡”即揚州南邊的長江北岸,是侯方域追隨史可法戰斗過的地方。“雅臺”則坐落在商丘市睢陽區商丘古城南湖東南畔,曾是孔子在宋國的講學舊址。“一曲琵琶”來自侯方域寫的《李姬傳》所說李香君“尤工琵琶詞”。侯方域鄉試下第 ,歸家在即 ,李姬只得在桃葉渡置酒送別 ,并歌琵琶詞以送之,曰:“公子豪邁不羈,又失意,此去相見未可期,愿終自愛,無忘妾所歌琵琶詞也,妾亦不復歌矣!”[5]291-291“東林幟”指侯方域祖輩父輩為東林黨人,反對宦官。“博浪椎”指秦帝國初建時,張良為刺殺秦始皇,派大力士懷一百二十斤重的大鐵錘埋伏路旁,秦始皇巡游至博浪沙時,擲錘偷襲,可惜誤中副車而告失敗。清初有以“棰秦”隱喻“棰清”的傳統,但是侯方域由于在農民軍攻打歸德府時,損失一家20口,所以后來降清,助力絞殺反清農民軍。所以雖然他后期有遺民思想,也是“博浪錘空誤”。“笑我亦雕蟲”指文學創作,因為侯方域是文壇名流。更指阮大鋮為打擊東林復社,作正續《蝗蝻錄》《蠅蚋錄》(后面的溥僡題跋中也提到);“壯年空悔”則為侯方域在35歲時,回想起自己遭遇坎坷,事業一無所成,悔恨不已,便將其書房更名為“壯悔堂”(圖5),表示其壯年后悔之意。其友人為他出版《壯悔堂文集》十卷本。

圖5 商丘歸德古城中的侯方域故居 壯悔堂,筆者攝

題跋者都注意到了像主自擬屈原的意圖,但兩首詞都對此點到為止,轉而描繪晚明南都破后,對侯方域辜負故國、悔恨當初的哀嘆。他們還都將畫面定位在明末的南京,而其實,1635年,這幅畫創作的時候,侯方域還未涉足秦淮。更有趣的是,幾首詞也不約而同地將《桃花扇》中的侯方域形象和歷史上的侯方域進行了混合。

王錫振非常敏感地讀出了此圖試圖塑造的像主形象——即運用澤畔“漁父”主題,并伴隨“陸離長劍”等意象有意識地塑造出像主“舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒”的形象。而作為讀者,王錫振等人對像主形象塑造性的解讀并沒有就此打住,而是將1635年小像創作之后的種種事件也寫進了詞中:如在南京應試結識秦淮名妓李香君(1639年);為躲避阮大鋮的迫害投史可法軍(1644);被迫參加順治八年的科舉考試(1651)所留下的終身悔恨等等。也就是說,后人的解讀是縱觀侯方域一生的評價,這和小像自擬屈原式的自我形塑很有出入。解讀者們所寫的詞都以躊躇滿志、憂國憂民的英雄少年開始,卻又以辜負故國、辜負紅顏、壯年悔恨(戲劇中)的失足文人告終。

四、《桃花扇》與侯方域形象的重新建構

這種摻雜了對易代之際人物的亡國之痛(而不是躊躇滿志),又揶揄其降清之丑行,繼而空自翻悔的形象評價,在1960年的幾首詞中更被放大了。

畫面裱邊的頂端和底端各有兩段題跋,為張伯駒、黃匑庵和溥僡、黃君坦所作:

覓仙源,洞遠無處,逃秦空有漁父。斜陽紅到芙蓉岸,秋老白門官渡。江上浦,看楊柳、蒲疏都是傷心樹。乘風放櫓。問萬里波濤,寒潮來去,淘盡客愁否。

山河在,忍見降幡又舉。新亭回首非故。腰間長劍終何用,龍氣斗牛光污。揮淚雨、恁懊惱,當時我亦聰明誤。調翎墜羽,嘆壯不如人,老翻成悔,失足恨千古。

摸魚兒 庚子秋鄉后學張伯駒步王通政原韻拜題。

(畫卷頂右)

泛扁舟,江湖滿地,廁身溪叟漁父。故山猿鶴歸何處,板蕩衣冠南渡。蘆荻浦,夢不到、蓬瀛竿拂珊瑚樹。鷗汀勁櫓。對一鏡明漪,芙蓉兩岸,爭得遂初否。

茄花姜,鉤黨南都又舉。尋巢燕子非故。梅妍柳翠傷心地,十二朱樓塵污。思舊雨、撫扇底,桃花生悔多情誤。江天鎩羽,嘆憔悴儒冠,陸離長劍,遺恨忍終古。

庚子秋仲歲王少鶴通政摸魚兒原韻拜題似叢碧道兄詞掌雅屬即政,甘龍樵父黃匑庵(畫卷頂左)

大江邊,釣竿長劍,何來如此漁父。秋風遠近芙蓉岸,安穩秣陵津渡。黃葉浦,夢不到,十年外是前朝樹。輕舟弱艫,問后日蘭成,江關名重,能及此時否?

煙波闊,畫槳何難再舉。湖山無奈非故,空余扇底桃花色,慘淡不教塵污。傾淚雨,休更論,此身畢竟誰耽誤。斷萼無芳,啼鵑有恨,應不隔今古。

庚子秋日步王通政調均曼殊溥僡(畫卷底右)

拂魚竿,頭巾未換,吟成空怨梁父。江湖自有魚羹飯,剩水勸公勿渡。離恨浦,送嫋嫋,秋波一碧無情樹。數聲去艫,載赤腳髯奴,輕裝劍客,驅鷺笑人否?

蝗蝻錄,幾見冥鴻遠舉。家山從此多故,春風燕子歌塵散,只惜青蓮泥污。翻手雨,覓舊曲,吳娘一別嬋娟誤。南飛悴羽,嘆梁苑風騷,夷門肝膽,掩泣更思古。

右調為韻腳所縛,詞窮意復,再題一闋博叢碧詞家笑。

遡明漪,蘆中人在,飄零一劍相伴。長須打槳瓜皮小,蓑笠別開生面。楓葉岸,襯三兩,芙蓉渺渺涵秋怨。江湖夢淺,是龍伯豪情,鴟夷初計,休認壯游倦。

浮家去,幾日春燈世換。桃花紅濕歌扇,風波懊惱船頭掉,三十六鱗凄斷。(雪苑歿時年甫三十有六)留畫卷,只公子,商丘笑作同鄉喚。雙江不見(叢碧山房舊藏有王晉卿《煙江疊嶂》宋徽宗《雪江歸棹圖》,因署室曰雙江閣,今二圖已易主)勝破帽遮頭,青衫惹淚,翻悔釣絲絆。

庚子歲除 甦宇黃君坦(畫卷底左)

溥僡詞的上闋對侯方域直接的諷刺。侯方域在順治11年(1655)去世前不久,在《與吳駿公書》中表示他非常認同吳偉業“披裘杖藜,棲遲海濱,歌彼黍之油油”的生活。并論證了三點吳偉業不可出仕新朝的原因:1、“以弱冠未娶之年蒙昔日天子殊遇,舉科名第一人”;2、“后不數歲,仕至宮詹學士,身列大臣”;3、“清修重德不肯隨時俯仰為海內賢士大夫領袖,富貴榮華不過舉第一人官學士足矣。學士少年皆已為之,今即再出能過之乎?奈何以轉眼浮云喪我故吾?其不可者三也。”[5]169-171溥僡詞中“問后日蘭成,江關名重,能及此時否?”正是來自侯方域對吳偉業的勸誡之辭。溥僡恰恰是拿侯方域對吳偉業的勸誡反過來詰責侯方域。

侯方域在生命的最后幾年,認同隱居的遺民生活。但就是這樣一個“降清”之人,在幡然有悔意之后,對遺民之志的認同卻是最強烈的。這一點和錢謙益、吳偉業非常相似。

侯方域《與方密之書》,是一場關于衣服、易服的敘事:

仆與密之交游之情,患難之緒,每一觸及,輒數日營營于懷。及至命筆,則益茫然無從可道。猶憶庚辰,密之從長安寄仆檿絲之衣,仆常服之。其后相失,無處得密之音問,乃遂朝夕服之無斁;垢膩所積,色黯而絲駁,亦未嘗稍解而澣濯之,以為非吾密之之故也。乙酉、丙戌后,制與今時不合,始不敢服,而薰而置諸上座,飲食寢息,恒對之欷歔。病妻以告仆曰:“是衣也,子之所愛,吾為子稍一裁剪而更之以就時制,即可服矣。”仆急止曰:“衣可更也。是衣也,密之所惠,不可更也。吾他日幸而得見吾密之,將出其完好如初者以相示焉。”蓋仆之所以珍重故人者如此。密之或他日念仆而以僧服相過,仆有方外室三楹,中種閩蘭粵竹,上懸鄭思肖無根梅一軸,至今大有生氣。并所藏陶元亮入宋以后詩篇,當共評玩之[5]564-565。

侯方域還有《謝方簡討送衣》:“早歲耽奇服,薄游贈檿絲。相憐知己意,總為歲寒期。素樸慚時制,陸離適我宜。無衣誰更賦,珍重在中笥。”[5]707

侯方域珍重朋友贈予的衣服,除了對友人的眷戀以外,還有一個重要信息,就是“乙酉丙戌后制與今時不合”,剃發、易服之令后,侯方域還保留了一件明遺民友人方以智送給他的明朝舊制的衣服,而且將之“薰而置諸上座,飲食寢息恒對之”,這件舊制之衣,浸染了舊朝舊友的形制和情感,是舊朝的象征和懷念的線索。

孔尚任在《桃花扇》中寫道:“白骨青灰長艾蕭,桃花扇底送南朝;不因重做興亡夢,兒女濃情何處消”。[7]1699年的《桃花扇》傳奇正是用侯、李因緣寫南明衰亡、明清易代的政治風云。但《桃花扇》為了戲劇沖突之故,有多處與史實有很大出入[8]。侯方域與李香君的愛情故事除了在《壯悔堂集》中的《李姬傳》中有模糊的透露之外,難尋蹤跡。他們的因緣很可能只限于崇禎己卯(1639)前后。略作分析便捋出這樣一條時間軸:若乙亥年(1635)曾鯨畫《侯朝宗小像》;己卯年(1639)侯、李相識,因為侯方域在《李姬傳》中明確寫了“雪苑侯生己卯來金陵與相識”[5]291-292。但是《桃花扇》中故意把侯方域遇到李香君放置在了癸未年(1643)甲申前夕,以便劇情充分沐浴在國變之際。

抗日戰爭時期,著名劇作家歐陽予倩將《桃花扇》改編為話劇上演,但結尾改為侯方域剃發留辮,改換清服入仕,李香君憤而和其斷交,在當時實為譏刺汪精衛而作。1963年,歐陽予倩的這個劇本更被拍成電影,在當時的影響可想而知。侯方域“漢奸”的形象被愈演愈烈。而收藏此幅肖像畫的張伯駒,又是著名的戲劇票友。他們對侯方域戲劇角色的興趣,讓他們對整個繪畫的歷史背景模糊和戲劇化了。

場景肖像在明清之際的昌興,對于肖像畫創作是一種開創式的貢獻。它使得肖像畫的創作和解讀暗暗發生了數種可能性的遷移,而這種遷移一旦發生,就沿著幾條線索迅速蔓延,行樂圖、宦跡圖、易裝圖、別號圖、草堂圖等等都可以與之合并。肖像所要傳達的像主精神世界的信息,在肖像場景中傳達的更多、更豐富、更精確。這幅《侯朝宗像》真偽雖存在爭議,但通過分析1635年侯方域所置身的歷史背景,其像主年齡、精神刻畫、場景設置都非常貼切,更在1850年和1960年兩場文人就此的唱和中,顯示出后人對此像的歷史化解讀。