認知行為干預應用于冠心病臨床護理的價值分析

楊麗萍

摘要:目的:探討冠心病臨床護理中運用認知行為干預的臨床效果。方法:選取2020年3月至2021年10月我院收治的冠心病患者110例為研究對象,隨機分為對照組和觀察組各55例。對照組行常規護理,觀察組在常規護理基礎上運用認知行為干預,比較兩組護理效果。結果:干預前,兩組各項評分比較無顯著性差異(P>0.05);干預后,觀察組HAMD、HAMA評分均低于對照組,自護能力評分高于對照組(P<0.05);與對照組比較,觀察組疾病知識掌握率更高(P<0.05);觀察組不良事件發生率明顯低于對照組(P<0.05)。結論:通過給予冠心病患者認知行為干預,有助于患者正確認識疾病,減輕負性情緒,提高自護能力,從而預防不良事件。

關鍵詞:冠心病;認知行為干預;臨床護理

冠心病是比較常見的一種心血管疾病,以體力下降、呼吸困難以及胸痛等癥狀為主要表現,其發生機制復雜,與諸多危險因素如高血壓、糖尿病以及血漿膽固醇等有關。研究[1]發現,冠心病患者發病后,其身體功能逐漸下降,再加上病程較長、遷延不愈,患者缺乏對疾病的正確認識和了解,容易產生負面情緒如煩躁、抑郁以及焦慮等。而負性情緒可使體內交感神經活動增強,出現一系列病理生理改變如釋放促凝血物質、分泌兒茶酚胺、心率加快以及脂類代謝紊亂等,導致心律失常、心絞痛以及心肌梗死,嚴重的情況下,還會危及患者生命安全。對于冠心病患者,臨床上往往采用常規護理模式,以疾病自身為主,忽略了患者的實際需求,缺乏個體性和針對性,無法獲得滿意效果。本研究將認知行為干預應用于冠心病患者中,取得滿意效果。

1資料和方法

1.1 一般資料

選取2020年3月至2021年10月我院收治的冠心病患者110例為研究對象,隨機分為對照組和觀察組各55例。對照組病程2~9年,平均(5.3±2.1)年;年齡34~75歲,平均(54.2±8.6)歲;女23例,男32例。觀察組病程3~10年,平均(5.4±2.2)年;年齡35~76歲,平均(54.3±8.7)歲;女24例、男31例。兩組病程、年齡等資料比較無明顯差異(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組

對照組行常規護理,即調節好室內的溫度和濕度,保持空氣流通,定時打掃房間,為患者營造安靜、舒適、溫馨的病房環境;密切監測患者病情變化,一旦發現異常,及時告知醫生處理;指導患者嚴格按照醫囑用藥,合理安排日常飲食,適當參加運動等。

1.2.2 觀察組

觀察組在對照組基礎上再行認知行為干預,具體如下:

(1)情緒干預。主動與患者交流和溝通,建立和諧的護患關系,對疾病的發生原因進行分析,比如膳食結構不合理、作息不規律、脾氣不好等,然后與患者的文化水平、認知程度以及理解能力相結合,找出患者的不合理信念,并且讓患者正確認識到自身的不良行為、情緒是導致疾病的原因。同時,運用簡單易懂的語言,給患者講解疾病的相關知識,讓患者正視自身病情,避免過度焦慮或者恐慌,并且關心和鼓勵患者,及時幫助患者解答疑問,有助于患者保持積極、健康的心態,提高治療依從性。

(2)放松訓練干預。告知患者正確的放松方法,鼓勵患者根據自身的實際情況,選擇合適的放松行為、姿勢,如散步、閉目養神以及深呼吸等,然后根據患者的實際病情、年齡以及音樂喜好等,合理選擇音樂曲目,通過每天播放音樂,對其身心狀態進行調節。同時,充分考慮患者的病情和心肺功能,為患者制定針對性運動方案,以有氧運動為主如打太極拳、慢跑等,選擇合適的時間,一般為餐后30 min,并且控制好運動時間和強度。

(3)重復性認知干預。護理人員選擇合適的教育方式如舉例論證、反問誘導等,對患者的錯誤認知進行糾正,使其認知水平提高,從而自覺糾正錯誤認知和理念。同時,根據患者的認知觀點開展推理,對患者的錯誤方式進行了解,及時進行干預,有助于提高患者認知水平。

(4)飲食指導。根據患者的實際病情,再結合個人喜好,合理安排日常飲食,主要為清淡、容易消化、富含營養的食物,堅持低鹽、少油、低脂的基本原則,嚴禁食用辛辣、刺激性強、冰冷的食;,多食用一些新鮮的蔬菜和水果,滿足機體營養需求,保持大便通暢,增強抵抗力和免疫力,預防并發癥。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組不良心血管事件發生情況,包括心律失常、心絞痛以及急性心肌梗死等。(2)運用自護能力量表評價兩組患者的自護能力,有3個維度,分別是自我概念、自護技能以及自護責任感,共43個條目,評分與自護能力呈正比。(3)運用漢密爾頓焦慮量表(HAMA)評價患者的焦慮程度,總分為56分,其中<7分為正常,7~14分為可能存在焦慮癥,14~21分為輕度焦慮,21~29分為中度焦慮,>29分為嚴重焦慮;運用漢密爾頓抑郁量表(HAMD)對患者抑郁程度進行評價,總分為54分,<7分為正常,7~16分為可能存在抑郁癥,17~24分為存在抑郁癥,>24分為嚴重抑郁癥。(4)通過自制量表評價兩組患者的疾病知識掌握程度,包括完全掌握、基本掌握以及未掌握。(基本掌握+完全掌握)/總例數×100%=總掌握率。

1.4 統計學分析

數據處理采用SPSS20.0統計學軟件,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用比率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

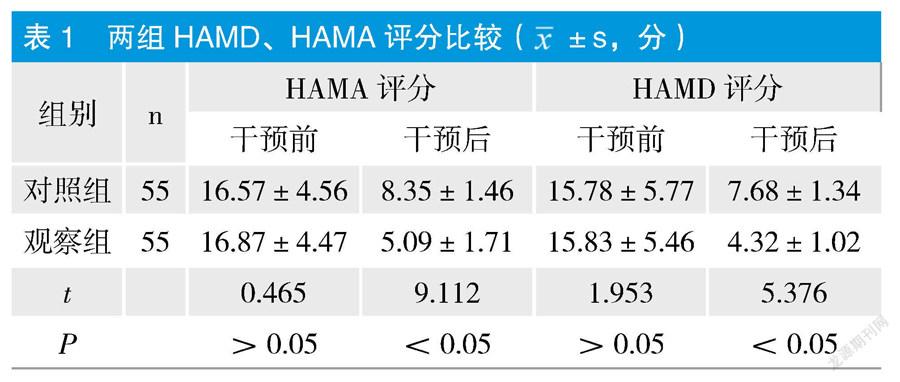

2.1 兩組HAMD、HAMA評分比較

觀察組干預后的HAMA、HAMD評分均低于對照組(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組疾病知識掌握情況比較

觀察組疾病知識掌握率明顯高于對照組(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組自護能力評分比較

觀察組自我概念、自護技能以及自護責任感評分均高于對照組(P<0.05)。見表3。

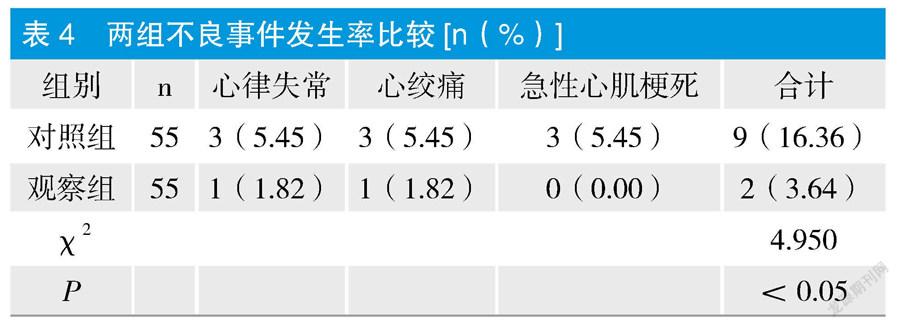

2.4 兩組不良事件發生率比較

與對照組相比,觀察組不良事件發生率明顯更低(P<0.05)。見表4。

3討論

冠心病患者發病容易受環境、社會以及心理等諸多因素的影響,出現焦慮、抑郁、煩躁等負面情緒,導致病情加重,誘發多種心血管事件,形成惡性循環,嚴重危害患者生理、心理健康。認知行為干預作為一種心理療法,因為具有較強的實證性,在心血管疾病患者的康復護理中得到廣泛運用。這一護理模式利用情緒干預、行為訓練、健康宣教以及重復性認知干預等多種措施,可以減輕患者的焦慮、抑郁情緒,增強患者自護意識,使護理效果提高,改善日常生活能力,從而促進患者康復。同時,在認知行為干預中,護患之間通過積極溝通,可以及時讓患者意識到自己存在的不合理信念,對不健康的行為、生活方式進行糾正,再聯合運用放松訓練,能夠使交感神經興奮性降低,使腦腓肽增加,保持心態穩定,克服情緒障礙,減少生理、病理變化。此外,音樂刺激可以影響大腦的邊緣系統、大腦皮層以及網狀結構,對精神狀態進行調節,使心率減慢,心臟負荷下降,對心肌血液循環起到一定的促進作用,減輕心絞痛癥狀,從而改善患者預后。

綜上所述,在冠心病患者的臨床治療中同時運用認知行為干預,可以使患者正確認識疾病,減輕負性情緒,提高自護能力,降低不良事件發生率,促進康復。

參考文獻

[1]白丹,凌莉萍,趙華.早期認知—行為干預對冠心病介入治療患者心功能及自我管理能力的影響[J].臨床醫學工程,2022,29(1):73-74.