太原市土地利用/覆被變化及驅動因素研究

馬小紅, 蘇永紅, 林菲, 代晨陽

太原市土地利用/覆被變化及驅動因素研究

馬小紅1,*, 蘇永紅2, 林菲1, 代晨陽3

1. 太原師范學院汾河流域科學發展研究中心, 晉中 030619 2. 中國科學院內陸河流域生態水文重點實驗室, 蘭州 730000 3. 太原師范學院地理科學學院, 晉中 030619

目前人類面臨的諸多資源環境問題都與土地利用有關, 土地利用/覆被變化是人類-資源-環境耦合系統研究的理想切入點。基于Landsat TM遙感影像數據、自然環境和社會經濟數據, 運用GIS空間分析和統計學方法, 定量研究了改革開放以來太原市土地利用/覆被變化的空間格局、轉移特征、變化規律及驅動機制。結果表明: (1)目前太原市的土地利用類型以植被(670 km2)、建筑用地(385 km2)和耕地(296 km2)為主, 分別占總面積的47%、27%和21%。1981—2018年, 建筑用地和未利用地的變化速度和強度最大, 其次是植被和耕地, 水域的變化不大。(2)改革開放以來, 建筑用地持續向主城區西部和南部擴張, 大量的耕地(128.45 km2)、植被(77.21 km2)和未利用地(67.63 km2)轉化為建筑用地; 土地利用變化動態度和強度分別為5.77和0.50。(3)未利用地主要分布在城區北部, 改革開放以來, 呈持續減少的趨勢, 主要被轉化為植被(256.54 km2)、建筑用地(83.12 km2)和耕地(57.18 km2)。土地利用變化動態度和強度分別為-2.36和-0.59。(4)植被主要分布在地勢較高的東部和西部地區, 自1981年以來呈先輕微、緩慢下降, 后明顯、較快增加的趨勢, 2000前后的土地利用動態度分別為-0.25和1.39, 土地利用強度分別為-0.10和0.53。(5)耕地主要分布在河谷地帶, 改革開放以來呈先向河流西面擴張而增加, 后隨著建設用地的增加在城區南面和北面開始萎縮而降低的趨勢。1981—2018年, 耕地的土地利用變化動態度和強度分別為-0.40和-0.10。(6)地形、地貌、水文等自然條件決定了太原市土地利用/覆被的整體格局, 并限制了土地利用/覆被變化的方向; 人口數量和結構、經濟發展水平、退耕還林還草政策等影響了太原市各土地利用類型的面積及分布。

太原市; 土地利用變化; 遙感; 改革開放

0 前言

受氣候變化和人類活動的雙重影響, 土地利用/覆被在不同時空尺度上發生著快速地變化, 使得下墊面性質發生改變, 從而影響生態系統的物質循環和生理生化過程, 反過來成為氣候變化的重要驅動力[1]。土地利用/覆被(land use and land cover, LULC)變化及其與氣候變化和人類活動的相互作用是全球環境變化研究的重要內容, 同時也是人類-資源-環境耦合系統研究的理想切入點。

隨著中國社會經濟的快速發展, 人類活動對土地利用/覆被變化的影響是深遠而顯著的, 其中城市化進程、退耕還林還草政策等對LULC的影響備受關注[2]。改革開放以來, 全國各省市均出現了以城市化為主要特征的較大規模的土地利用/覆被變化及驅動機制研究, 例如對江蘇省[3]、北京市[2, 4, 5]、上海市[6, 7]、廈門市[8]、貴陽市[9]、成都市[10]、武漢市[11]、寧波市[12]、杭州市[13]等城市的土地利用變化特征、穩定性、景觀格局及驅動機制的研究。這些研究都具有一定的特殊性和代表性, 研究結論的應用必然也具有一定的局限性, 有必要進一步進行深入研究。目前有關太原市土地利用/覆被變化研究較少, 李冰等人的研究發現太原市土地利用變化特征主要表現為耕地的減少和建筑用地的增加, 缺乏土地利用/覆被變化影響機制的探討[14]; 冀曉燕基于《太原市地籍臺賬》和土地利用詳查數據分析了主要地類的變化情況及土地利用和管理中存在的問題[15]; 柴燕妮就太原市建設用地的擴張及影響因素進行了研究[16]; 劉慧芳基于1997和2006年的《太原市統計年鑒》和《太原市統計臺賬》數據, 分析了太原市的土地利用變化及其與人口、GDP和政策的關系, 數據量較少且驅動因素分析是從宏觀角度進行的、缺乏量化[17]。上述研究雖然分析了太原市土地利用/覆被變化的一些特征, 并從宏觀角度對其影響機理做了一定地探討, 但是太原市土地利用/覆被變化的空間格局、轉移特征、變化趨勢及驅動機制仍然不甚清楚, 尤其是人類活動對土地利用/覆被變化的影響機理不清。因此, 有必要深入分析改革開放以來太原市土地利用/覆被變化的空間格局和變化趨勢, 并基于自然環境、政策及多種社會經濟指標從不同層面分析土地利用/覆被變化的驅動機制, 從而為太原市的生態環境保護和可持續發展提供一定的理論支撐。

本研究基于Landsat遙感影像數據和社會經濟數據, 運用空間疊置和統計分析方法, 分析了太原市土地利用/覆被變化的空間格局、轉移特征及變化規律, 并探討了太原市土地利用/覆被變化的驅動機制, 以期為太原市及汾河流域的生態環境建設、土地資源的合理開發和可持續發展提供一定的理論參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

本文以太原市區為研究對象, 包括尖草坪區、萬柏林區、晉源區、小店區、杏花嶺區和迎澤區(圖1), 旨在探討改革開放以來, 太原市區的土地利用/覆被變化及驅動機制。太原市區坐落于海拔760—800米的汾河河谷平原上, 汾河自北向南縱穿而過, 地勢北高南低, 東部山地是太行山支脈舟山的延續, 地勢較緩, 西部山地為呂梁山西翼云中山的延續, 地勢陡峭; 中部和南部為汾河沖擊平原。該地區的氣候屬于溫帶大陸性季風氣候, 四季分明, 冬季寒冷干燥、夏季炎熱多雨, 多年平均(1985—2017)年降水量為435 mm, 多年平均氣溫為11 ℃, 平均年日照時長為2449 h。土壤以褐色土為主, 土壤化學分解強烈, 礦質養分較為豐富[18]。太原市是一個以煤炭、化工、機械和冶金為主的重工業城市; 改革開放以來, 隨著快速的城市化進程, 土地利用/覆被發生了明顯的變化, 產生了一系列的生態環境問題。

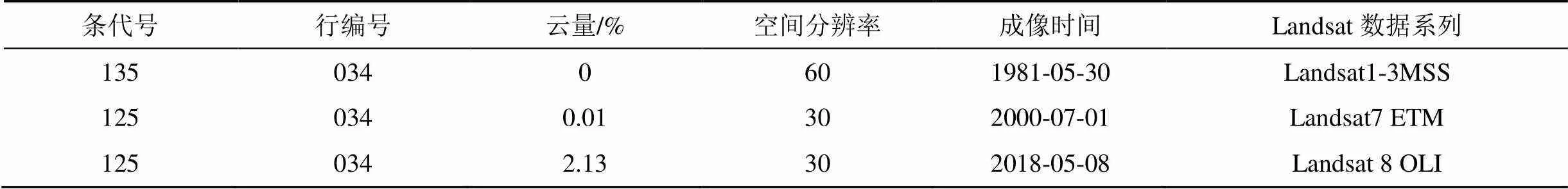

1.2 數據來源及處理

本研究涉及的主要數據有Landsat遙感影像數據、太原市城區矢量數據和太原市的社會經濟數據。其中Landsat遙感影像數據來源于地理空間數據云, 具體數據信息如表1所示; 社會經濟數據來源于太原市統計年鑒。社會經濟數據包括GDP、人口密度、城鎮人口數、農業人口數、糧食作物產量、財政總收入、財政支出、社會消費品零售總額、固定資產投資、地區生產總值。

選取1981年、2000年和2018的Landsat遙感影像數據, 經幾何校正、標準假彩色合成、圖像融合等預處理后, 通過目視解譯對各期遙感影像進行監督分類, 考慮到城區內喬木、灌木及草地交互分布、難以區分, 故將研究區內的林地和草地統稱為植被。在此基礎上, 基于中國土地資源分類系統[19], 本研究將太原市城區土地利用/覆被類型分為耕地、植被、水域、城鄉建設用地和未利用地六類。

1.3 研究方法

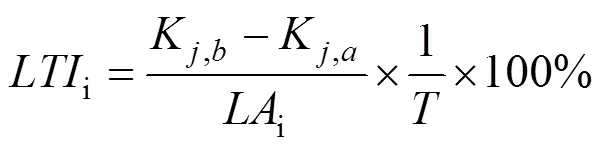

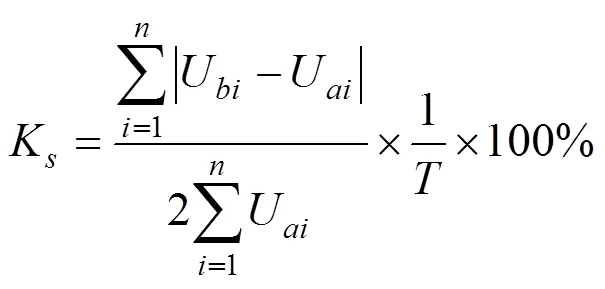

(1)土地利用變化強度指數是指某一空間單元內, 單位面積上土地利用類型從時期到時期發生的改變[20]。

其中,i為土地利用類型在某一空間單元內的土地利用變化強度指數,K,b和K,a分別是研究末期和研究初期, 土地利用類型在空間單元內的土地面積;i為空間單元的土地面積;為研究末期和初期相間隔的時間。

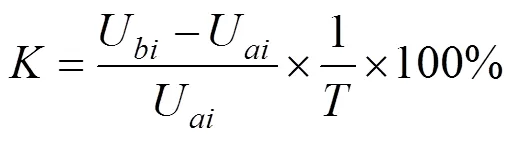

(2)土地利用變化動態度

利用單一土地利用動態度指數()和綜合土地利用動態度指數(K)分析土地利用/覆被變化的動態變化。單一土地利用動態度指數可定量描述土地利用變化的速度, 預測土地利用變化的區域差異和趨勢。

其中, Uai和Ubi分別表示研究初期和研究末期某土地利用類型i的面積, T為研究時段。

Figure 1 The location of the study

表1 遙感數據來源及說明

其中,U和U分別表示研究初期和研究末期某土地利用類型的面積,為土地利用類型數,為研究時段長(年)。

(3)主成分分析

由于反映社會經濟發展的因子很多, 而且各因子之間相互影響、相互制約, 各社會經濟因素對土地利用/覆被變化的影響機理難以逐一進行分析和量化。因此, 如何揭示變量之間的關系和如何簡化分析過程是極為關鍵的。在眾多統計方法中, 主成分分析方法能夠解決這一問題。主成分分析是一種通過降維來簡化數據結構的方法, 即把多個指標轉化為少數幾個綜合指標, 且能夠反映原來多個變量的大部分信息。

2 結果與分析

2.1 土地利用類型的空間格局及變化特征

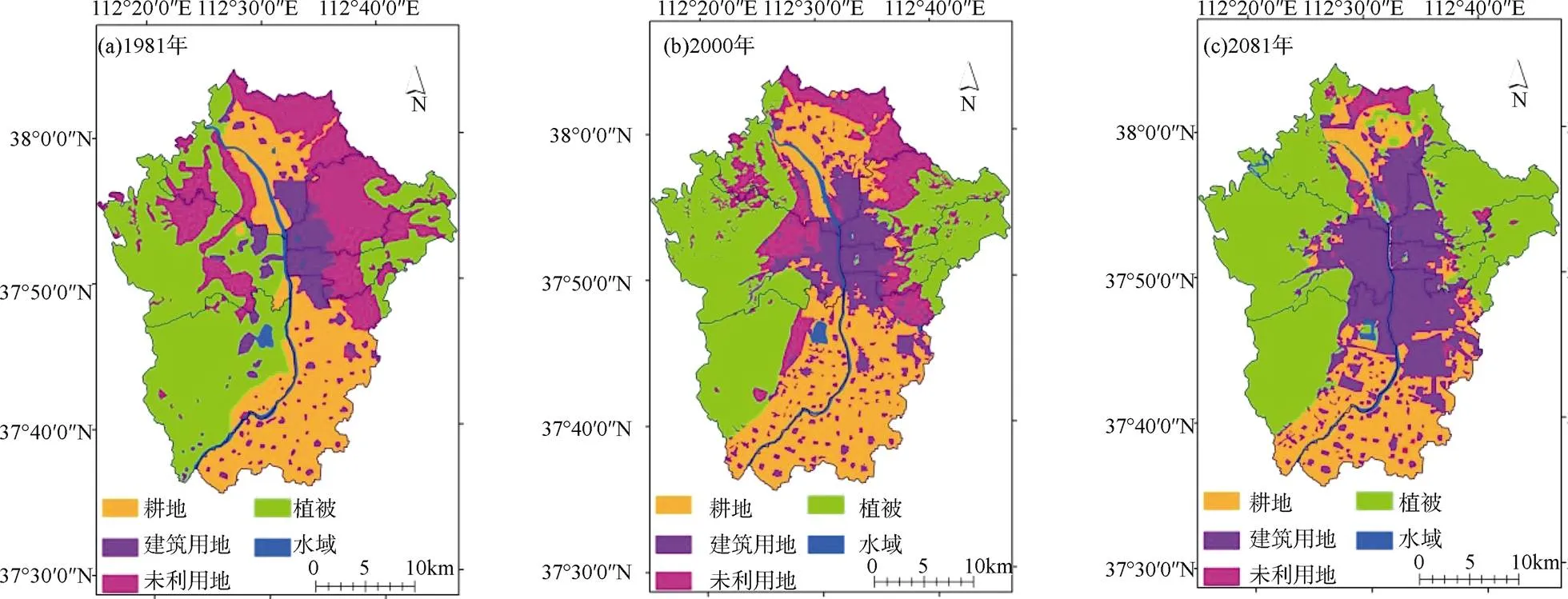

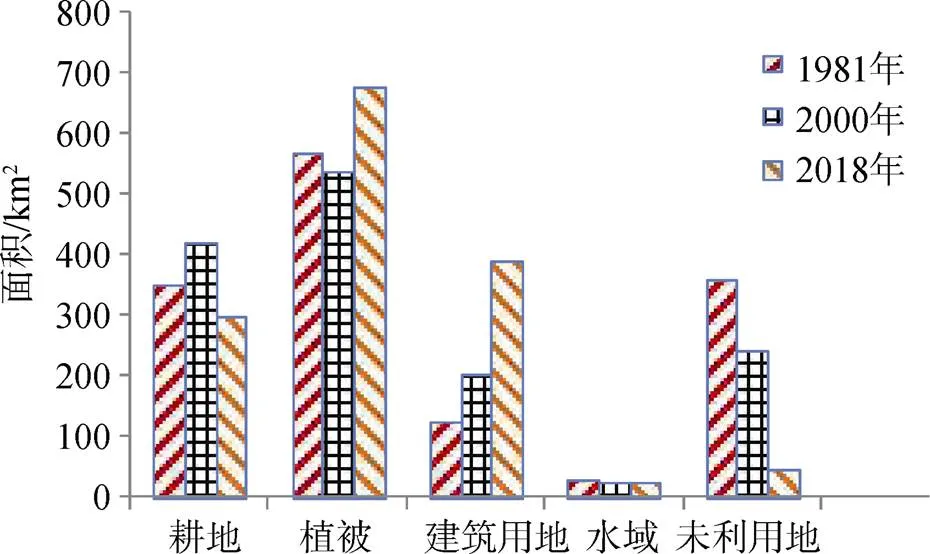

太原市城區各土地利用類型的空間分布及變化特征如圖2所示, 數量特征及變化情況如圖3和表2—4所示。由圖2、圖3和表2—4可知, 1981—2018年, 太原市城區的各土地利用類型的空間格局和數量均發生了明顯地變化。

(1)城市化進程明顯, 建設用地持續向西、向南擴張。

1981年研究區的建設用地面積為122.74 km2,主要分布于汾河東面, 集中在尖草坪區東南部、杏花嶺區西南部、迎澤區西部、小店區北部的小部分區域, 呈散點狀分布于河流東面的南部和北部地區。隨著改革開放進程的加快, 建設用地主要呈帶狀向河流西部擴張, 并在原有基礎上向南、向北、向東均略有擴張; 至2000年, 建設用地面積為201 km2, 集中分布于太原市城區的中部平原地區, 并呈散點狀分布于河流東西兩側的南部地區和河流東側的北部地區。之后, 隨著社會經濟的快速發展, 城市建設用地在進一步向東、向北略有擴張的基礎上主要向西、向南擴張; 至2018年, 建設用地主要呈帶狀、沿河流集中分布于研究區的中部地區, 呈散點狀分布于研究區的中北部和中南部地區, 建設用地面積為384.97 km2。總之, 改革開放以來, 太原市城區的建設用地逐漸增加, 由1981年的122.74 km2增加到2000年的201 km2再增加到2018年的384.97 km2。

(2)非建設用地類型在空間和數量上均存在明顯調整, 主要表現為: 耕地先向河流西面擴張而增加, 后隨著建設用地的增加在城區南面和北面開始萎縮而降低的趨勢; 研究區西部和東部地區的植被逐漸擴張, 使得未利用地逐漸減少, 從而彌補了建設用地擴張所導致的植被面積減少, 2000年之后植被呈增加趨勢; 水域面積和空間格局沒有明顯變化。

受太原市地形地勢的限制, 其耕地主要分布在中部和南部, 1981年以后耕地面積呈先增加后降低的趨勢。1981年太原市城區的耕地也主要分布于汾河東面, 耕地面積為346.98 km2, 耕地集中在尖草坪區中部和南部地區以及小店區的大部分地區, 在城區南部和北部呈現出成片沿河分布的特點。1981年后, 隨著社會經濟的發展, 在城區南部耕地呈帶狀向河西擴張、在城區北部耕地向北、向東逐漸擴張; 到2000年, 耕地面積擴張, 耕地面積為417.34 km2, 主要分布在城區南部和北部的河流東西兩側區域, 包括晉源區東部、小店區絕大部分地區和尖草坪區東部地區。在此之后, 隨著城市建設用地的擴張, 耕地面積從城區南面和北面開始逐漸萎縮; 到2018年, 耕地面積為295.49 km2, 主要分布于小店區南部、晉源區東南部和尖草坪區中部。

圖2 太原市1981年、2000年和2018年的土地利用情況

Figure 2 Land use of Taiyuan City in 1981, 2000 and 2018

圖3 1981—2018年太原市土地利用變化情況

Figure 3 Land use change of Taiyuan City from 1981 to 2018

1981年汾河西面主要以林地和草地為主, 植被集中、成片分布于晉源區、萬柏林區和尖草坪區的西部; 汾河東面以耕地、城市建設用地和未利用地為主, 植被分布較少且位于最東面; 1981年研究區的植被分布面積為562.89 km2。至2000年, 由于耕地和建設用地呈帶狀向河西擴張, 河西的植被面積減少, 但仍然呈片狀集中分布于西部地區; 河東的植被面積在原有基礎上向西北擴張, 大量未利用地轉化為植被; 2000年總的植被面積為535.98 km2, 相比于1981年面積變化不大。2000年之后, 更多的未利用地轉化為植被, 植被面積在原有基礎上繼續增大, 主要分布于研究區的東部和西部地區, 2018年植被面積為670.18 km2。總的來說, 隨著城市建設面積的擴張, 植被面積并未減少, 2000年之后反而呈現增加的趨勢, 這主要是因為大量的未利用地轉化為植被, 使得植被面積增加, 從而彌補了建設用地擴張所導致的植被面積減少。

1981年研究區的未利用地在河流東面, 主要呈片狀分布于尖草坪區東北部、杏花嶺區中部和迎澤區中部; 在河流東面, 主要呈不規則狀散布于萬柏林區和尖草坪區西部; 未利用地面積為356.51 km2; 之后, 未利用地逐漸轉化為建設用地和植被, 未利用地面積減少, 2000年為239.05 km2, 2018年為45.17 km2。研究區的水域主要包括晉陽湖和汾河, 1981年、2000年和2018年研究區的水域面積分別為29.13 km2, 24.89 km2, 22.46 km2; 盡管1981— 2018年的水域面積逐漸減少, 但是水域面積及空間格局均沒有顯著變化。

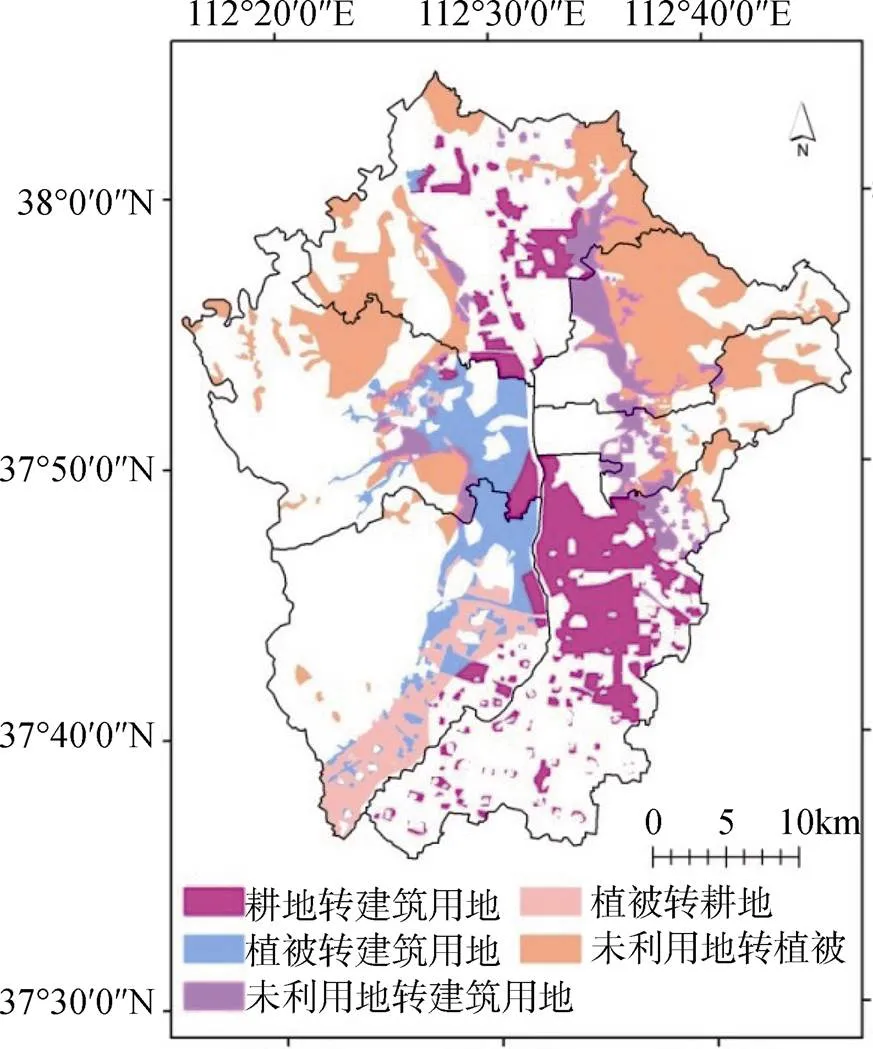

2.2 土地利用類型的轉移情況及數量特征

1981—2018年土地類型轉移的空間分布特征由圖3所示。建筑用地在空間上呈明顯擴張趨勢, 在1981年城區分布的基礎上建筑用地主要向南和向西進行擴張, 在城區東面和北面略有擴張, 建筑用地的擴張主要來源于耕地、植被及未利用地的轉化。例如, 原城區南邊即小店區北部大部分地區的耕地轉化為建筑用地, 城區東面部分未利用地轉化為建筑用地, 城區西面即萬柏林區東部、晉源區東北部的大部分植被轉化為建筑用地, 城區北邊部分地區的耕地轉化為建筑用地。在空間分布上呈明顯變化的另一土地利用類型是未利用地, 1981年的未利用地主要分布在太原北部地區, 到2018年大量的未利用地轉化為植被, 還有部分靠近城區的未利用地轉化為建筑用地。耕地在空間上呈縮小趨勢, 太原市東南部大量的耕地轉為建筑用地, 西南部晉源區的部分植被轉為耕地, 其沿河流呈狹長型。

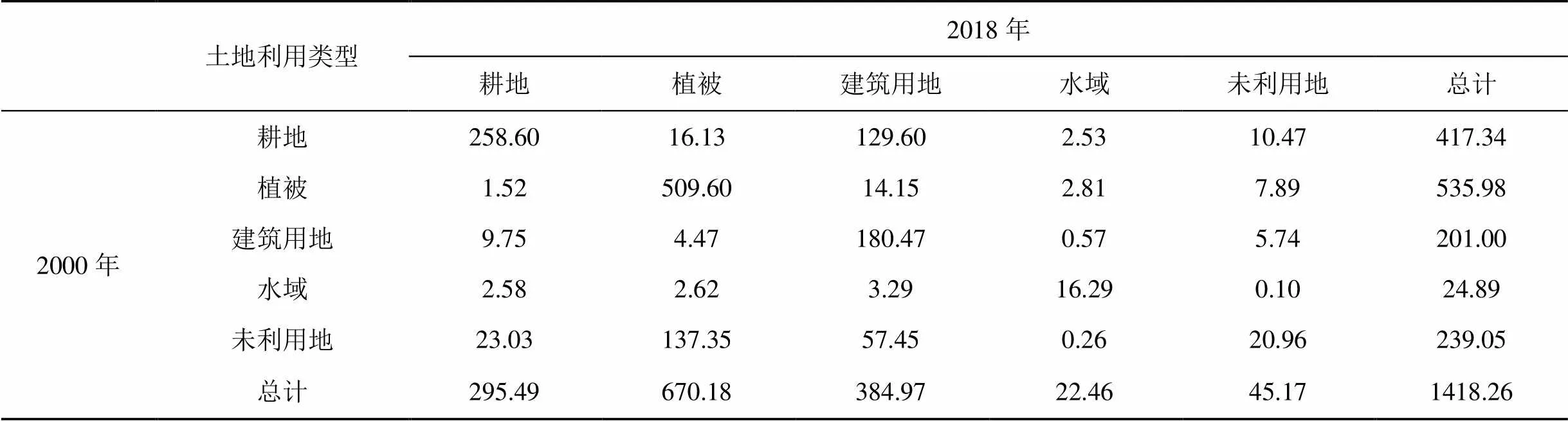

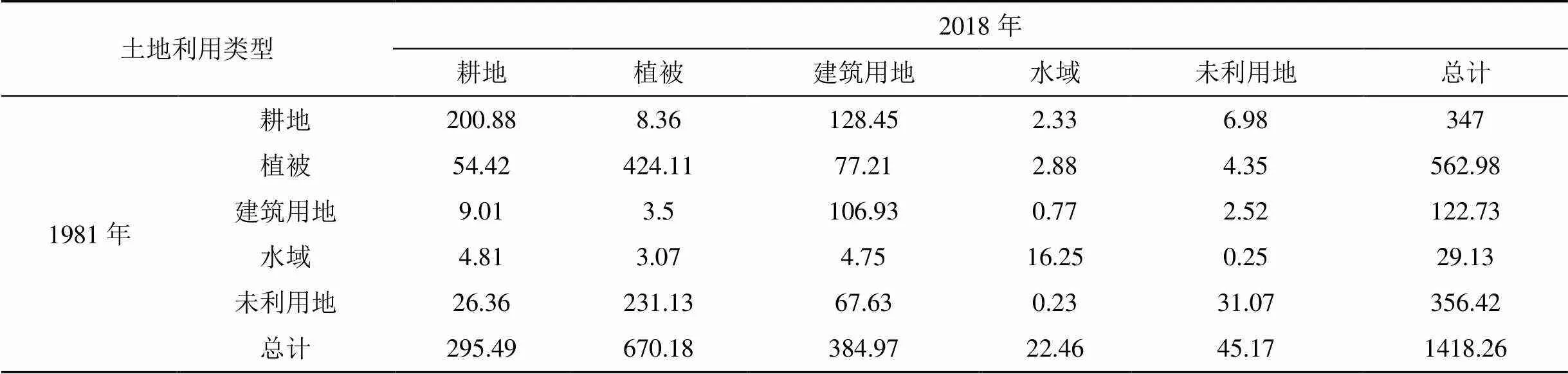

表2—4給出了不同時期各土地利用類型轉移的數量特征。由表2—4和圖3可知, (1)近40年來建筑用地呈持續擴張的趨勢, 由1981年的122.73 km2增加到2000年的201.00 km2再到2018年的384.97 km2, 建筑用地增加的部分主要來源于耕地。1981—2000年耕地轉化為建筑用地的幅度較小, 轉化面積為47.95 km2; 2000—2018年, 耕地轉化為建筑用地的幅度增大, 轉化面積為129.60 km2。除耕地外, 2000之前植被和未利用地對建筑用地增加的貢獻都比較大, 分別為34.61 km2和25.67 km2; 而2000之后植被對建筑用地增加的貢獻很小, 轉化面積為14.15 km2, 未利用地的貢獻較大, 轉化面積為57.45 km2。(2)研究期間耕地的面積呈先增加后降低的趨勢, 由1981年的347.00 km2增加到2000年的417.34 km2, 再減少到2018年的295.49 km2。2000之前耕地增加的部分主要來源于植被和未利用地, 其轉化面積分別為76.72 km2和23.03 km2; 而2000之后, 大量耕地轉化為建筑用地, 只有少量未利用地和建筑用地轉化為耕地, 植被和水域對耕地的貢獻極小, 因此耕地呈下降趨勢。(3)1981—2000年植被的變化幅度較小, 呈略微下降的態勢, 由1981年的562.98 km2下降到2000年的535.98 km2; 而2000年之后植被覆蓋面積的增幅較大, 2018年的植被覆蓋面積為670.18 km2, 其中有137.35 km2的未利用地轉化為植被, 其他用地類型的貢獻極小。(4)研究期間未利用地呈持續縮小趨勢, 由1981年的356.42 km2降低到2000年的239.05 km2, 再降低到2018年的45.17 km2。未利用地主要轉化為植被, 其次是建設用地, 還有部分被開墾為耕地。(5)近40年來水域面積呈略微減少趨勢, 但無明顯變化。

綜合表2—4, 圖3和圖4可知, 1981年研究區各土地利用類型的面積大小依次為: 植被(563 km2)>未利用地(357 km2)>耕地(347 km2)>建筑用地(123 km2)>水域(29 km2); 2000年各土地利用類型的面積大小依次為: 植被(536 km2)>耕地(417 km2)>未利用地(239 km2)>建筑用地(201 km2)>水域(25 km2); 2018年各土地利用類型的面積大小依次為: 植被(670 km2)>建筑用地(385 km2)>耕地(295 km2)>未利用地(45 km2)>水域(22 km2)。可見, 研究期間研究區的建筑用地面積呈持續擴張的趨勢, 大量的耕地、未利用地和植被轉化為建筑用地; 大量的未利用地轉化為植被, 部分轉化為建筑用地, 未利用地明顯縮小; 水域變化不大; 植被和耕地在2000年前后的變化趨勢不一致。相比于1981年, 2000年之前的耕地面積增大, 這是由于這一階段較多的植被和未利用地轉為耕地, 而耕地向建設用地等的轉化較少。1981年和2000年, 植被的面積差異不大, 而2000年之后, 大量的未利用地轉化為植被, 植被面積明顯擴張, 這可能受“退耕還林還草”政策的影響較大。整體而言, 1981—2018年, 太原市的未利用地和耕地分別減少了311.26 km2和51.49 km2, 水域面積減少了7 km2, 建筑用地和植被分別增加了262.23 km2和107.29 km2; 太原市土地利用類型由以植被、未利用地和耕地為主的格局轉變為以植被、建筑用地和耕地為主(圖4)。

表3 2000—2018年太原市土地利用類型轉移矩陣表(單位: km2)

表4 1981—2018年太原市土地利用類型轉移矩陣表(單位: km2)2

圖4 1981—2018年各土地利用類型的數量特征

Figure 4 The numerical characteristics of area for different land use types between 1981 and 8018

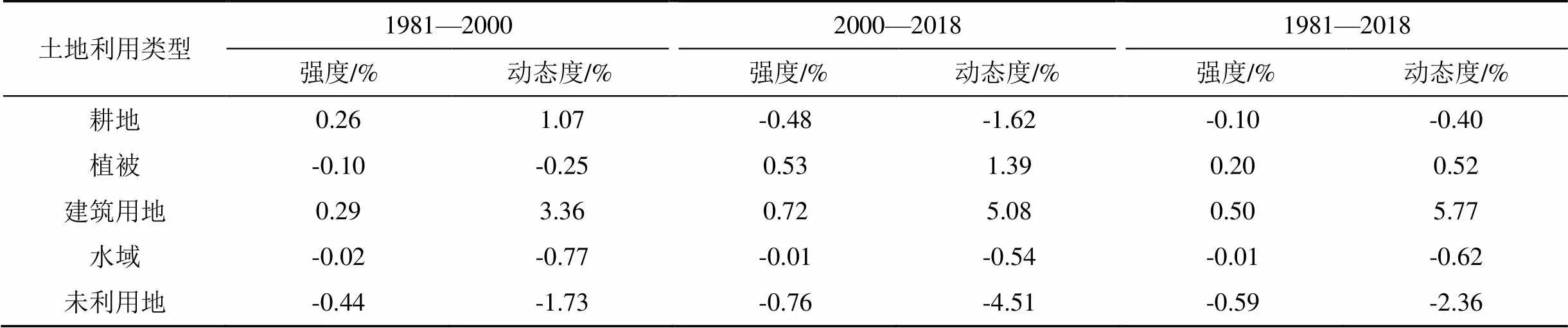

2.3 土地利用動態變化分析

太原市各土地利用類型變化的強度及單一動態度如表5所示。從變化強度來看, 1981—2000年, 太原市土地利用變化結構的主體為未利用地、建筑用地和耕地, 土地利用變化強度分別為-0.44%、0.29%和0.26%。2000—2018年, 隨著城市化進程的進一步加快, 人地矛盾加劇, 各土地利用類型之間轉化頻繁, 未利用地和耕地被轉化為建筑用地, 未利用地、建筑用地和耕地的變化強度增大, 分別為0.76%、0.72%和-0.48%; 同時隨著“退耕還林還草”政策的實施和生態環境保護意愿的增強, 大量的未利用地轉化為植被, 植被的變化強度增大。

由表5可知, 太原市不同土地利用類型的動態度差異明顯, 其中建設用地的動態度最大, 由1981—2000年的3.36%, 增加到2000—2018年的5.08%, 研究期間年平均動態度為5.77%。相對于耕地、植被和水域而言, 未利用地的動態度也一直處在較高水平, 由1981—2000年的-1.73%, 增加到2000—2018年的-4.51%。1981—2000年, 未利用地、水域和植被的動態度均為負值, 呈縮小趨勢, 縮小程度為: 未利用地>植被>水域; 而2000—2018年, 植被的動態度轉為正值, 呈增加趨勢, 耕地的動態度轉為負值, 呈縮小趨勢。整體而言, 建筑用地的動態度最大, 其次是未利用地; 近40年來建筑用地呈持續擴張趨勢, 植被占地面積呈先降低后增加的趨勢, 未利用地呈持續下降趨勢, 耕地呈先增加后降低的趨勢, 而水域的變化不大呈輕微縮小趨勢。

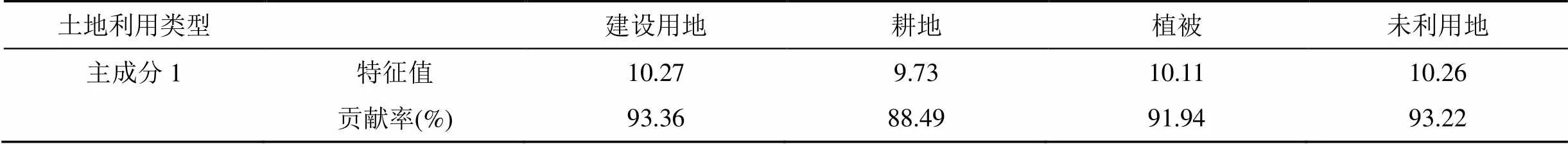

2.4 土地利用/覆被變化的驅動因素

土地利用/覆被變化是一個相當復雜的過程, 同時受自然因素和人文因素的雙重影響。太原市的地形、地貌、水文等自然條件決定了土地利用/覆被的整體格局, 并限制了土地利用/覆被變化的方向; 人類活動如城市化、退耕還林還草政策等影響了太原市各土地利用類型的面積及分布。太原市區地勢北高南低, 東部和西部均為山地、地勢陡峭, 這使得太原市城區主要向南部擴張。有研究表明, 太原市區的海拔高度在83—1804 m之間, 地形坡度在0—62°范圍內, 其中東、西、北三面的海拔高度高、坡度大, 而中部和南部地區海拔高度低、地勢平坦、坡度在30度以下[16]。而《城市用地豎向規劃規范》(CJJ83—99)明確規定, 建設用地的最佳坡度范圍在8—25°之間。因此, 太原市區建設用地主要向城區南部擴張。同時, 太原市區的地形條件限制了其它土地利用/覆被類型的分布。例如, 植被(草地和林地)主要分布在太原市東、西兩側山地, 植被的減少或增加也主要發生在該區域; 耕地主要分布在汾河兩岸的河谷上, 2000年之前耕地在城區南部呈帶狀向河西擴張; 而2000年之后隨著建設用地的擴張, 城區南部的耕地面積減少。此外, 受國家退耕還林還草政策的影響, 2000年前后植被(林地和草地)面積的變化趨勢明顯不同。2000年之前植被面積呈減少趨勢, 而2000之后呈增加趨勢, 且變化強度和動態度均遠高于2000之前。

表5 太原市土地利用變化指數

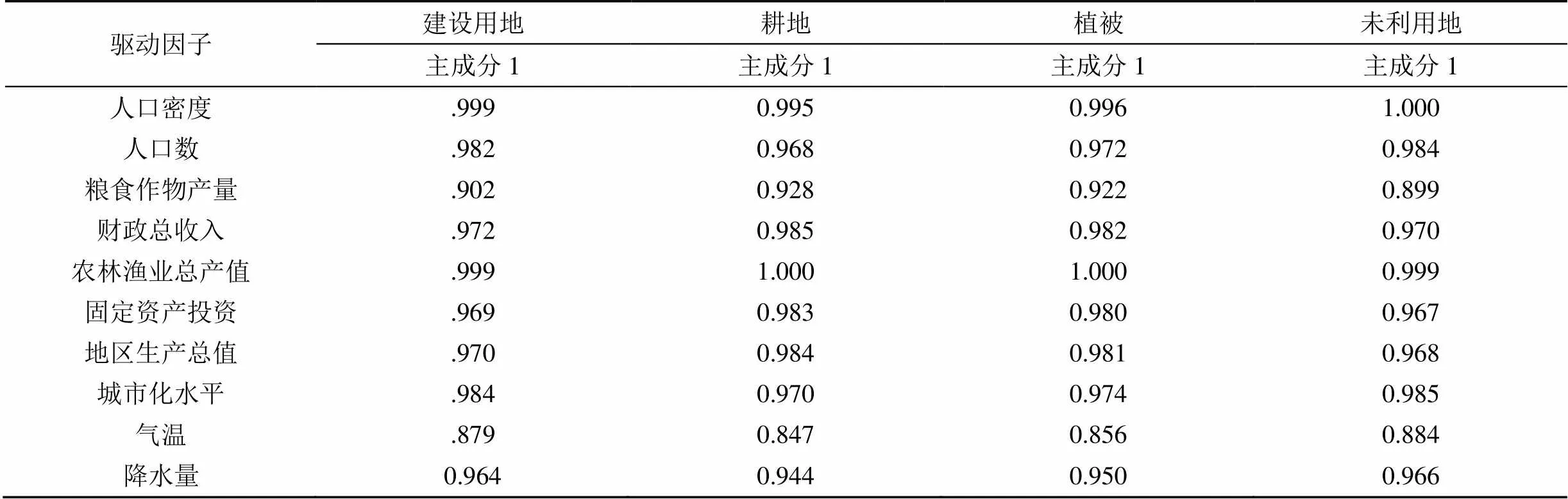

就某個區域而言, 在一定時期內土地利用/覆被變化的驅動因素主要是社會經濟因素, 而自然因素具有相對穩定性。本研究選取人口數(1)、人口密度(2)、糧食作物產量(3)、財政收入(4)、農林漁業總產值(5)、固定資產投資(6)、地區生產總值(7)、城市化水平(8)、氣溫(9)和降水量(10), 利用主成分分析發現: 第一主成分與人口數量(人口密度)、社會經濟發展水平(農林漁業總產值、財政收入、地區生產總值、固定資產投資)及城市化水平密切相關; 第一主成分的貢獻率在88%以上, 該結論與張俊茂等人對東南諸河流域土地利用變化驅動機制的研究結果類似(第一主成分的貢獻率在92%以上)[21]。氣候因素(溫度和降水)對土地利用和覆被變化的影響相對較小。

3 討論

改革開放以來, 太原市與其他城市一樣出現了以城市化為主要特征的土地利用/覆被變化, 建筑用地持續增加[2, 22], 所不同的是建筑用地增加的主要來源不同。本研究發現太原與北京[2]、上海[7]、武漢[11]等城市一樣, 建筑用地的增加主要源于耕地, 其他城市如大慶建筑用地擴張的部分主要源于森林和濕地[23]; 這種差異主要與城市所處的地理位置和環境條件有關。各土地利用類型中, 建設用地的土地利用動態度和土地利用強度較大。

土地利用/覆被變化受自然和人為因素的共同作用。地形、地貌、水文等自然條件決定了土地利用/覆被的整體格局, 如太原市北高南低、東西為山地的地形地勢決定了太原市城區主要向南部擴張, 耕地主要分布在河流兩側的沖擊平原上, 植被大片的分布在東、西兩側山地上。人類活動直接影響著土地利用類型的面積、空間分布及變化方向和速度, 如退耕還林還草政策影響了植被的變化趨勢, 2000之前植被呈緩慢降低趨勢, 而2000之后呈較快增加趨勢。人口數量和經濟發展水平使得太原市出現了以城市化為主要特征的土地利用/覆被變化。主成分分析是研究社會經濟因素對土地利用/覆被變化影響的重要研究方法之一, 例如臧淑英等人利用主成分分析和多元回歸模型, 發現黑龍江省大慶市的土地利用/覆被變化受石油資源的開發和利用驅動[24]。本研究發現太原市土地利用/覆被變化的人為驅動因素主要是人口數量和結構、城市化水平、經濟發展水平、退耕還林還草政策。1981年以來, 隨著人口數量的激增和經濟水平的不斷提高, 太原市城鄉建筑用地增加, 這與城市化進程相一致。同時, 隨著城市化進程的不斷推進, 社會經濟發展和產業結構發生了變化, 從而引起建筑用地的變化。

表6 典型用地主成分特征值及貢獻率/%

表7 典型用地主成分載荷矩陣

4 結論

改革開放以來, 太原市的土地利用類型從以植被、未利用地和耕地為主轉化為以植被、建筑用地和耕地為主, 建筑用地呈持續增加的趨勢, 出現了以城市化為主要特征的土地利用/覆被變化。除水域外, 非建設用地類型在空間和數量上均存在明顯調整。耕地、植被、建筑用地、水域和未利用地的土地利用變化強度分別為-0.10、0.20、0.50、-0.01、-0.59, 土地利用變化動態度分別為-0.40、0.52、5.77、-0.62、-2.36。其中建筑用地和未利用地的變化速度和強度最大。自然環境(地形、地貌、水文等)限制了太原市土地利用類型的空間格局及變化方向, 而社會經濟因素和政策因素直接影響著太原市各土地利用類型的面積、轉移特征及變化規律。

[1] FEDDEMA J J, OLESON W K, BONAN B G, et al. The importance of land–cover change in simulating future climates[J]. Science, 2005, 310(5754): 1674–1678.

[2] 何春陽, 史培軍, 陳晉, 等. 北京地區土地利用/覆蓋變化研究[J]. 地理研究, 2001(6): 679–687.

[3] SHI Ge, YE Peng, DING Liang, et al. Spatio–Temporal patterns of land use and cover change from 1990 to 2010: a case study of Jiangsu Province, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(6): 907.

[4] 胡云鋒, 商令杰, 張千力, 等. 基于GEE平臺的1990年以來北京市土地變化格局及驅動機制分析[J]. 遙感技術與應用, 2018, 33(4): 573–583.

[5] 顧朝林. 北京土地利用/覆蓋變化機制研究[J]. 自然資源學報, 1999(4): 307–312.

[6] ZHANG Yuzhi, CHEN Ruishan, WANG Yao. Tendency of land reclamation in coastal areas of Shanghai from 1998 to 2015[J]. Land Use Policy, 2020, 91(91): 104370.

[7] 范麗娟, 田廣星. 1995—2015年上海市土地利用及其景觀格局變化[J]. 水土保持通報, 2018, 38(1): 287– 292+298.

[8] 林柳璇, 尤添革, 劉金福, 等. 1985—2015年廈門市土地利用變化及驅動力[J]. 福建農林大學學報(自然科學版), 2019, 48(1): 103–110.

[9] 趙衛權, 蘇維詞, 周文龍, 等. 近40年來貴陽市“兩湖一庫”地區土地利用/覆被變化[J]. 水土保持通報, 2014, 34(4): 123–127.

[10] 石轉弟, 彭培好, 王玉寬, 等. 成都市主城區土地利用變化分析[J]. 國土資源科技管理, 2014, 31(2): 1–7.

[11] 張楊, 劉艷芳, 丁慶, 等. 1996—2006年武漢市土地利用/覆被變化研究[J]. 生態環境學報, 2010, 19(11): 2534–2539.

[12] ZHANG Chao, ZHONG Shuai, WANG Xue, et al. Land use change in coastal cities during the rapid urbanization period from 1990 to 2016: a case study in Ningbo City, China[J]. Sustainability, 2019, 11(7): 2122.

[13] 鄧勁松, 李君, 余亮, 等. 快速城市化過程中杭州市土地利用景觀格局動態[J]. 應用生態學報, 2008(9): 2003– 2008.

[14] 李冰, 孫秀恒, 董寶磊, 等. 基于RS和GIS的太原市土地利用變化和城市擴展研究[J]. 安徽農學通報, 2016, 22(18): 5–7.

[15] 冀曉燕. 太原市土地利用動態變化研究[J]. 華北國土資源, 2018(2): 113–115.

[16] 柴燕妮. 太原城區建設用地擴張及驅動力研究[D]. 蘭州:蘭州交通大學, 2018.

[17] 劉慧芳. 山西省太原市土地利用變化及驅動因素分析[J]. 山西農業大學學報(自然科學版), 2008(0): 279– 282.

[18] 劉耀宗, 張經元. 山西土壤[M]. 北京: 科學出版社, 1992.

[19] 劉紀遠. 國家資源環境遙感宏觀調查與動態監測研究[J]. 遙感學報, 1997(3): 225–230.

[20] 李曉文, 方精云, 樸世龍. 近10年來長江下游土地利用變化及其生態環境效應[J]. 地理學報, 2003(5): 659–667.

[21] 張浚茂, 臧傳富. 東南諸河流域1990—2015年土地利用時空變化特征及驅動機制[J]. 生態學報, 2019, 39(24): 9339–9350.

[22] WANG Lei, LI Congcong, YING Qing, et al. China’s urban expansion from 1990 to 2010 determined with satellite remote sensing[J]. Chinese Science Bulletin, 2012, 57(22): 2802–2812.

[23] YU Wanhui, ZANG Shuying, WU Changshan, et al.. Analyzing and modeling land use land cover change (LUCC) in the Daqing City, China[J]. Applied Geography, 2011, 31(2): 600–608.

[24] 臧淑英, 孫學孟, 韓冬冰. 黑龍江省大慶市土地利用/覆被變化及其驅動力分析[J]. 北京林業大學學報, 2005, (S2): 63–68.

Land use/cover change and its driving factors in Taiyuan city

MA Xiaohong1,*, SU Yonghong2, LIN Fei1, DAI Chenyang3

1. Research Center for Scientific Development in Fenhe River Valley, Taiyuan Normal University,Jinzhong 030619, China 2. Key Laboratory of Ecohydrology of Inland river Basin, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China 3. School of geography science, Taiyuan Normal University, Jinzhong 030619, China

Land use/coverage change is an ideal entry point for the study of human-resource-environment coupling systems. Nowadays, many resources and environmental issues faced by mankind are related to land use/coverage change. The study investigated the process, spatial pattern, change and transfer characteristics, and driving mechanisms of land use/cover change using spatial analysis of GIS and statistical methods, based on data of Landsat TM remote sensing image, natural environment, and social economy. The results show that: (1) The main types of land use in Taiyuan urban district are vegetation (670 km2), construction land (385 km2) and cultivated land (296 km2), which account for 47%, 27% and 21% of the total area, respectively. The speed and intensity of land use change were largest in construction and unused land for 1981-2018. (2) Since the reform and opening up, construction land has continued to expand to the west and south of urban district. A large amount of cultivated land (128.45 km2), vegetation (77.21 km2) and unused land (67.63 km2) have been converted into construction land. The dynamic degree and intensity index of construction land use were 5.77 and 0.50, respectively. (3) Unused land is mainly distributed in the northern part of the city. Since 1981,it has continued to decrease, and has been mainly converted into vegetation (256.54 km2), construction land (83.12 km2), and cultivated land (57.18 km2). The dynamic degree and intensity index of unused land use were -2.36 and -0.59, respectively. (4) Vegetation is mainly distributed in the eastern and western regions where the terrain is higher. It has shown a slight, slow decline trend before 2000, and then a significant and rapid increase was showed. The dynamic degree of land use around 2000 was -0.25 and 1.39, respectively. The intensity index of land use was -0.10 and 0.53, respectively. (5) Cultivated land is mainly distributed in river valleys. Since 1981, it has first expanded and increased to the west of the river, and then decreased with the increase of construction land in the south and north of urban district. From 1981 to 2018, the dynamics degree and intensity index of land use change in cultivated land were -0.40 and -0.10, respectively. (6) Natural conditions such as topography, geomorphology, and hydrology determined the spatial pattern of land use/cover in Taiyuan City and limited the change in direction of land use/cover change; however, population size and structure, economic development level, the policies of returning farmland to forests or grass and other human factors have affected the area and distribution of land use types in Taiyuan.

Taiyuan city; land use/coverage; remote sensing; the reform and opening up

馬小紅, 蘇永紅, 林菲, 等. 太原市土地利用/覆被變化及驅動因素研究[J]. 生態科學, 2021, 40(3): 201–210.

MA Xiaohong, SU Yonghong, LIN Fei, et al. Land use/cover change and its driving factors in Taiyuan city[J]. Ecological Science, 2021, 40(3): 201–210.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.03.024

P901

A

1008-8873(2021)03-201-10

2020-05-18;

2020-06-06

山西省高等學校人文社會科學重點研究基地項目(20190122); 山西省應用基礎研究計劃面上青年基金項目(201901D211419); 中國科學院內陸河流域生態水文重點實驗室資助(KLEIRB-ZS-20-05);太原師范學院校級1331創新團隊項目(院辦字[2017]34號)

馬小紅(1990—), 女, 甘肅定西人, 博士, 講師, 主要從事干旱區生態水文研究, E-mail: maxiaohong@tynu.edu.cn

馬小紅