消渴宣痹湯或聯合碳酸鈣D3片治療氣陰兩虛型2型糖尿病性骨質疏松癥的臨床研究

閔令田 李 偉 王鵬翔 王 盛 糜大國

(南京中醫藥大學南通附屬醫院,江蘇南通226000)

骨質疏松癥是2型糖尿病的常見并發癥[1],其發病緩慢,早期癥狀不明顯,到了中晚期會出現腰背部疼痛、脊柱變形等癥狀,且極易引起骨折[2]。以往治療2型糖尿病性骨質疏松癥都是在控制血糖的基礎上加用抗骨質疏松藥物,但往往藥物作用單一、遠期療效不確切[3]。南通市中醫院骨傷科在全國名老中醫邵榮世教授的傳統驗方基礎上,聯合內分泌科專家共同化裁出“消渴宣痹湯”,治療氣陰兩虛型2型糖尿病性骨質疏松癥,取得了一定療效,現將相關臨床研究報道如下。

1 臨床資料

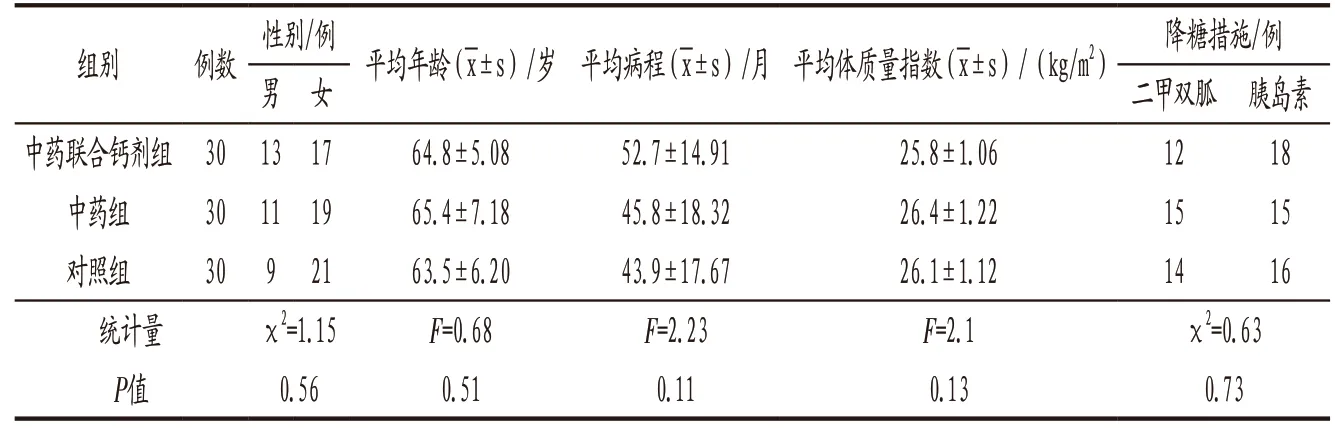

1.1 一般資料 選取2017年10月至2019年12月南通市中醫院骨傷科、內分泌科收治的氣陰兩虛型2型糖尿病性骨質疏松癥患者90例,采用隨機數字表法[4]分為對照組、中藥組和中藥聯合鈣劑組,每組30例。3組患者年齡、性別、體質量指數(BMI)、糖尿病病程等一般資料比較見表1,均無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

表1 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者一般資料比較(±s)

表1 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者一般資料比較(±s)

降糖措施/例男 女 二甲雙胍 胰島素中藥聯合鈣劑組 30 13 17 64.8±5.08 52.7±14.91 25.8±1.06 12 18中藥組 30 11 19 65.4±7.18 45.8±18.32 26.4±1.22 15 15對照組 30 9 21 63.5±6.20 43.9±17.67 26.1±1.12 14 16統計量 χ2=1.15 F=0.68 F=2.23 F=2.1 χ2=0.63 P值 0.56 0.51 0.11 0.13 0.73性別/例組別 例數平均年齡(x-±s)/歲 平均病程(x-±s)/月 平均體質量指數(x-±s)/(kg/m2)

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 2型糖尿病西醫診斷標準按照《中國2型糖尿病防治指南(2017年版)》[5],骨質疏松癥診斷標準按照《原發性骨質疏松癥診療指南(2017)》[6]。

1.2.2 中醫診斷標準 參考《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[7]233,357、《糖尿病合并骨質疏松中醫診療標準》[8],并綜合南通市中醫院內分泌科、骨傷科臨床證候分型經驗擬定。主證:(1)腰膝酸軟;(2)腰背疼痛;(3)神疲乏力;(4)口干口渴。次證:(1)下肢痿弱;(2)氣短懶言;(3)心煩;(4)手足心熱;(5)舌暗紅、苔薄白;(6)脈細。符合任意3項主證+次證中(5)(6)項及其余次證4項中的1項或多項,即可診斷為氣陰兩虛型2型糖尿病性骨質疏松癥。

1.3 納入標準 符合氣陰兩虛型2型糖尿病性骨質疏松癥中西醫診斷標準;年齡>55歲;具有獨立行為、認知能力;患者及家屬知情同意。

1.4 排除標準 合并甲狀旁腺功能亢進癥、類風濕關節炎、腰椎間盤突出癥、強直性脊柱炎、腫瘤骨轉移及嚴重心肝腎功能不全等影響骨代謝的疾病者;前期或研究期間服用糖皮質激素、抗癲癇藥、雌激素、肝素、孕激素、降鈣素、大量鈣劑、二磷酸鹽及氟化物等影響骨代謝的藥物者;合并嚴重糖尿病并發癥,包括近1個月內有糖尿病酮癥酸中毒等急性代謝紊亂以及合并感染者;其他嚴重過敏體質及對多種藥物成分過敏者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予常規降糖(皮下注射中長效胰島素或口服二甲雙胍)聯合口服鈣爾奇D片(惠氏制藥有限公司,國藥準字:H10950030,300 mg/次,1次/d)。

2.2 中藥組 給予常規降糖(同對照組)聯合口服消渴宣痹湯。消渴宣痹湯藥物組成:熟地黃20g,山萸肉15g,枸杞子20g,淮山藥20g,太子參10g,玄參10g,天冬10g,麥冬10g,淫羊藿20g,杜仲15g,骨碎補15g,丹參10g,赤芍10g,鬼箭羽20g,懷牛膝15g。每日1劑,由南通市中醫院藥劑科自動煎藥機煎取濃縮藥液300 mL,150 mL/袋,1袋/次,2次/d。

2.3 中藥聯合鈣劑組 在中藥組治療的基礎上加用鈣爾奇D片口服(300 mg/次,1次/d)。

3組患者均連續服藥3周后停藥1周(降糖藥物不停服,停用中藥及鈣劑),連續治療3個月后觀察療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標

3.1.1 血清骨代謝和糖代謝指標 治療前后檢測3組患者血清Ⅰ型膠原氨基端延長肽(procollagen type 1 N-terminal propeptide,PⅠNP)、Ⅰ型膠原羧基端肽β特殊序列(βcrosslinked C-telopeptide of type 1 collagen,β-CTX)、糖化血紅蛋白(HbA1c)水平。

3.1.2 骨密度(bone mineral density,BMD) 2組患者治療前后由同一操作人員應用雙能X線骨密度測定儀(DPX-MD型,總骨密度變異系數1.0%)檢測橈骨遠端1/3處、髖部股骨頸及腰椎第2-4椎體(L2-L4)的BMD。

3.1.3 中醫證候積分和臨床癥狀評分 治療前后評價3組患者的中醫證候積分和臨床癥狀評分。中醫證候積分標準參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[7]234,358,采用積分法評價中醫證候的變化,選取糖尿病及骨質疏松癥主證各兩項,即腰膝酸軟、腰背疼痛、神疲乏力、口干口渴,按照無、輕、中、重分別計0、1、2、3分。臨床癥狀評分觀察指標為疼痛和活動受限,根據癥狀嚴重程度,采用視覺模擬評分 法(visual analogue scale,VAS)分 為0~10分四個等級分值[9]。

3.2 中醫證候療效評價標準 以尼莫地平法計算積分下降率:(治療前總積分-治療后總積分)/治療前總積分×100%。治療后對3組患者進行療效評價:中醫證候總積分較治療前下降≥60%為顯效,下降≥30%、<60%為有效,下降<30%為無效。

3.3 統計學方法 采用SPSS 20.0軟件對數據進行統計學分析。計量資料因研究樣本量有限,數據按接近正態分布統計,以(±s)表示,組間計量資料用單因素方差分析或獨立樣本t檢驗;組內自身前后計量資料用配對t檢驗。計數資料用百分比表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.4 治療結果

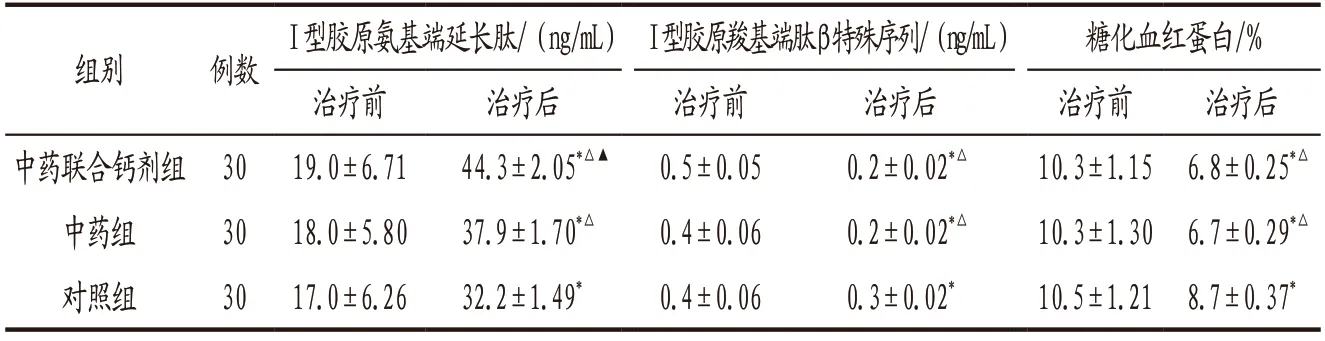

3.4.1 3組患者治療前后血清骨代謝和糖代謝指標比較 治療前,3組患者血清PⅠNP、β-CTX、HbA1c水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后組內及組間比較結果見表2。

表2 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者血清骨代謝指標與糖代謝指標比較(±s)

表2 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者血清骨代謝指標與糖代謝指標比較(±s)

注: 與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05;與中藥組治療后比較,▲P<0.05。

Ⅰ型膠原氨基端延長肽/(ng/mL)Ⅰ型膠原羧基端肽β特殊序列/(ng/mL) 糖化血紅蛋白/%治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后中藥聯合鈣劑組 30 19.0±6.71 44.3±2.05*△▲ 0.5±0.05 0.2±0.02*△ 10.3±1.15 6.8±0.25*△中藥組 30 18.0±5.80 37.9±1.70*△ 0.4±0.06 0.2±0.02*△ 10.3±1.30 6.7±0.29*△對照組 30 17.0±6.26 32.2±1.49* 0.4±0.06 0.3±0.02* 10.5±1.21 8.7±0.37*組別 例數

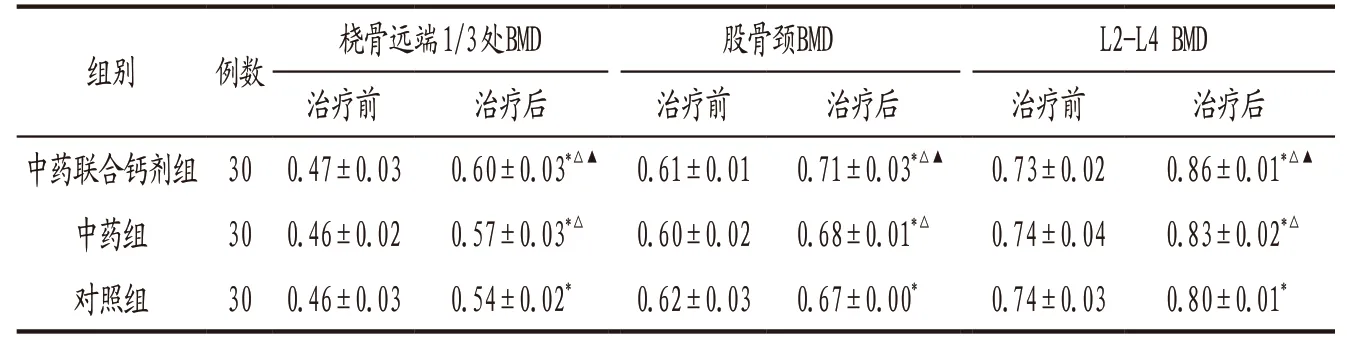

3.4.2 3組患者治療前后BMD比較 治療前,3組患者橈骨遠端1/3處、髖部股骨頸及腰椎第2-4椎處BMD比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后組內及組間比較結果見表3。

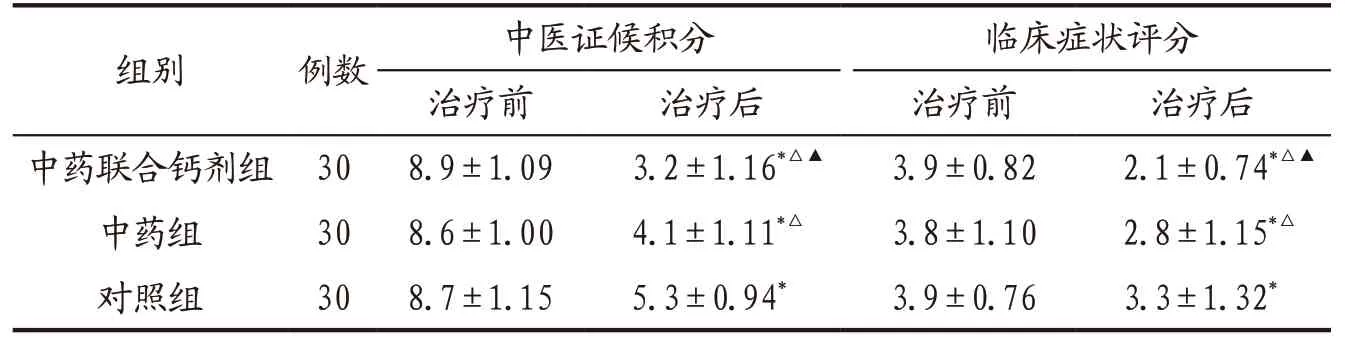

3.4.3 3組患者治療前后中醫證候積分、臨床癥狀評分比較 治療前,3組患者中醫證候積分、臨床癥狀評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后組內及組間比較結果見表4。

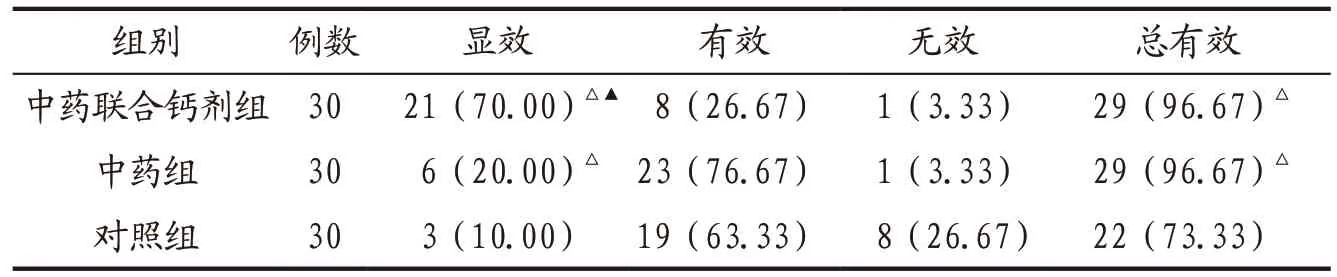

3.4.4 3組患者中醫證候療效比較 中藥聯合鈣劑組與中藥組總有效率相當,均明顯高于對照組(P<0.05),見表5。

3.5 3組患者不良反應發生情況 3組患者在治療觀察期間肝腎功能均未出現重大變化,未見食欲下降、腹部不適等不良反應。

表3 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者不同部位骨密度(BMD)比較(±s) 單位:g/cm2

表3 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者不同部位骨密度(BMD)比較(±s) 單位:g/cm2

注: 與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05;與中藥組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數橈骨遠端1/3處BMD 股骨頸BMD L2-L4 BMD治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后中藥聯合鈣劑組 30 0.47±0.03 0.60±0.03*△▲ 0.61±0.01 0.71±0.03*△▲ 0.73±0.02 0.86±0.01*△▲中藥組 30 0.46±0.02 0.57±0.03*△ 0.60±0.02 0.68±0.01*△ 0.74±0.04 0.83±0.02*△對照組 30 0.46±0.03 0.54±0.02* 0.62±0.03 0.67±0.00* 0.74±0.03 0.80±0.01*

表4 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者中醫證候積分和臨床癥狀評分比較(±s) 單位:分

表4 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者中醫證候積分和臨床癥狀評分比較(±s) 單位:分

注: 與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05;與中藥組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 中醫證候積分 臨床癥狀評分治療前 治療后 治療前 治療后中藥聯合鈣劑組 30 8.9±1.09 3.2±1.16*△▲ 3.9±0.82 2.1±0.74*△▲中藥組 30 8.6±1.00 4.1±1.11*△ 3.8±1.10 2.8±1.15*△對照組 30 8.7±1.15 5.3±0.94* 3.9±0.76 3.3±1.32*

表5 中藥聯合鈣劑組、中藥組和對照組患者中醫證候療效比較 單位:例(%)

4 討論

中醫學并無“糖尿病性骨質疏松癥”這一病名,按證候表現,糖尿病可歸屬于中醫學“消渴”范疇,“骨質疏松癥”可歸屬于“骨痿”“骨極”“骨痹”等范疇。目前針對糖尿病性骨質疏松癥的診治較為被動,大多數患者因骨質疏松導致骨折就診。常規西藥抗骨質疏松研究雖然機理明確,手段豐富,但缺乏對合并糖尿病患者的個體化及整體觀,且用藥療程久、費用高,因而相當部分患者依從性較差。

“腎為水臟,藏精主骨生髓”,中醫學在對“消渴”與“骨痿”的許多證型治療中均有其相同性和共通性[10]。消渴的發生往往因腎虛引起,而消渴的發展又會進一步加重腎虛,因而有醫家認為糖尿病性骨質疏松癥的病因病機是由于消渴陰虛內熱,耗傷腎陰,病久則耗氣、傷陽,入絡而兼瘀,其病本在腎[11]。消渴方作為我院內分泌科治療2型糖尿病后期氣陰兩虛證患者的基礎方,配伍成熟,療效顯著。我們在消渴方基礎上化裁,佐以益腎壯骨之品,為消渴宣痹湯。方中熟地黃藥性滋膩,守而不走,補血滋陰;山萸肉補益肝腎,澀精固脫;枸杞子補腎養肝,陰陽并補偏于補陰,既可強筋健骨,又善治消渴。上三藥共為君藥,奏填補真陰、益腎壯骨之效。山藥、太子參、玄參、天冬、麥冬等五藥同用,益氣養陰、生津止渴;淫羊藿、杜仲、骨碎補三藥協同,補腎壯骨、宣痹止痛。上八味共為臣藥。任繼學教授認為消渴病久,本元虛損,氣虛則血疲,陰虛則血澀,久病久虛皆可入絡,導致血瘀[12]。丹參活血通經、散瘀止痛;鬼箭羽“破陳血”,活血通絡、推陳致新;赤芍清熱涼血、散瘀止痛。三藥活血散瘀止痛,佐助全方活血祛瘀、強健筋骨。懷牛膝補腎強骨,引諸藥下行。經現代藥理學及臨床研究證實,方中枸杞子、山萸肉、山藥、牛膝、天冬、麥冬、鬼箭羽等藥物有確定的降糖作用,同時淫羊藿、杜仲等中藥提取物對于2型糖尿病引起的骨質疏松癥也有一定的治療作用[13-14]。組方不僅遵循了傳統的配伍規律,而且有充分的現代藥理研究基礎。

PⅠNP是骨質中Ⅰ型膠原合成和沉積過程的中間產物,其血清水平反映成骨活躍程度;β-CTX是骨膠原降解的中間產物,其血清水平能夠反映破骨細胞的活性及骨吸收的活躍程度[15]。根據國際骨質疏松基金會(IOF)的敏感性推薦[15],筆者選擇PⅠNP為成骨指標、β-CTX為骨吸收指標。HbA1c是紅細胞內血紅蛋白長期處于高糖狀態下,非酶促反應形成糖基化的終產物,合成過程與血糖濃度存在直接關聯,其能反映患者抽血前3個月的血糖水平[16]。我們選擇治療前后的HbA1c作為衡量機體糖代謝的指標。本研究結果表明,治療后中藥組、中藥聯合鈣劑組PⅠNP及β-CTX的改善均顯著優于對照組(P<0.05),且中藥聯合鈣劑組較中藥組PⅠNP提升更多,提示本方聯合鈣劑具有更佳的成骨療效。3組患者治療后HbA1c水平均較治療前明顯下降,中藥組、中藥聯合鈣劑組效果更為明顯,提示消渴宣痹湯能夠進一步增強常規降糖(皮下注射中長效胰島素或口服二甲雙胍)的療效。

對骨密度和中醫證候、臨床癥狀評分的觀察結果表明,加用消渴宣痹湯可以提高糖尿病性骨質疏松癥患者骨密度,改善疼痛、活動受限、腰膝酸軟、神疲乏力、口干口渴等癥狀,與鈣劑聯合使用效果更佳。提示后期我們可以在方藥化裁中辨證加入含鈣量豐富的血肉有情之品,以增強療效。本研究收集的樣本規模小,觀察時間略短,因此結果可能存在偏差。下一步擬擴大樣本量、延長觀察期,同時在細胞、分子層面更深入研究方藥可能存在的多靶點作用機制。