溫針灸八髎穴聯合桂香溫經止痛膠囊治療子宮內膜異位癥痛經36例臨床研究

高 強 杜 娟,2 姜 北 張天嬋,2 叢慧芳,2

(1.黑龍江中醫藥大學,黑龍江哈爾濱150040;2.黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院,黑龍江哈爾濱150001)

子宮內膜異位癥(endometriosis,EMS),簡稱內異癥,是子宮內膜組織(腺體和間質)種植生長于子宮體腔以外部位的疾病,常引起繼發性痛經、慢性盆腔痛、不孕、月經不調等臨床癥狀,育齡期女性患病率可達10%~15%,其中以痛經為主要臨床表現的患者可高達87.7%[1-2]。目前,西醫治療本病主要采用以雌激素阻斷劑為主的藥物治療和腹腔鏡下切除病灶的手術治療,均存在一定局限性及副作用,且單純西藥治療1年后復發率大于50%,術后5年累計復發率達40%以上[3]。針刺八髎穴在治療生殖系統疾病中應用廣泛,其體表位置對應盆腔,具有補腎調經、活血化瘀等功效,常用于治療痛經等婦科疾病[4]。相關研究表明,溫針灸八髎穴不僅能疏經活血,還能起到祛寒行滯的作用,可顯著改善痛經癥狀[5]。桂香溫經止痛膠囊(曾用名:痛愈舒顆粒)是黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院院內制劑,多年來臨床用于治療寒凝血瘀型EMS,具有確切的療效,并經實驗研究初步探索了治療機制[6]。本研究我們在桂香溫經止痛膠囊基礎上加用溫針灸八髎穴治療寒凝血瘀型EMS痛經患者,并與單純采用桂香溫經止痛膠囊的對照組做療效比較,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2019年1月至2020年6月黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院婦科確診EMS并伴有痛經且證屬寒凝血瘀型的患者72例,按就診順序編號采用數字隨機方法分為治療組與對照組,每組36例。治療組平均年齡(37.23±4.83)歲;平均病程(3.64±2.21)年;治療前腹痛VAS評分(7.32±1.88)分。對照組平均年齡(36.89±5.27)歲;平均病程(3.73±2.46)年;治療前腹痛VAS評分(7.28±2.14)分。2組患者年齡、病程、疼痛程度等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 參照中華醫學會婦產科學分會制定的《子宮內膜異位癥的診治指南》[7]中EMS診斷標準:臨床表現為育齡期女性繼發性痛經進行性加重,腰骶痛,不孕,性交不適;婦科檢查捫及與子宮相連的囊性包塊或盆腔內觸痛性結節;婦科腫瘤標志物檢查示血清糖類抗原125(CA125)水平異常升高(≥35 U/mL);影像學檢查示盆腔內異癥病灶呈圓形或橢圓形囊腫,囊壁厚而粗糙,囊內可見細小絮狀光點;腹腔鏡檢查鏡下見典型病灶或對病變部位進行活組織檢查見典型病損(色素型病損、出血型病損及腺體樣結構)或不典型病損(水泡病損、微細病損及血管增生病損)即可確診。

1.2.2 中醫辨證標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[8]383及《中醫婦科學》[9]中“痛經”寒凝血瘀型辨證標準:經前、經期少腹及腰骶部冷痛拒按、得熱痛減,經量少、色紫黯,有血塊,塊下痛減,畏寒肢冷,肛門墜脹,面色青白,舌紫黯有瘀斑或瘀點、苔薄白,脈沉澀。

1.3 納入標準 符合EMS西醫診斷標準及痛經寒凝血瘀證中醫辨證標準;年齡16~40歲;經期腹痛視覺模擬評分法(VAS)評分>3分;患者自愿參加本研究,簽署知情同意書。

1.4 排除標準 近3個月內服用過止痛、鎮靜及激素類藥物,或潛在肝、腎功能損害的藥物;妊娠或哺乳期女性;原發性痛經或其他疾病導致的痛經患者;合并腫瘤、心腦血管疾病等重大疾病者。

1.5 剔除標準 治療期間同時采用其他藥物干預者;依從性差,不配合治療,中途自行退出者;發生嚴重不良反應,不能繼續治療者。

2 治療方法

2.1 對照組 于月經來潮第1日起予桂香溫經止痛膠囊(主要成分:葫蘆巴、山藥、白芍、小茴香、官桂、細辛、延胡索、五靈脂、川牛膝、當歸、水蛭、山萸肉、川楝子,黑藥制字Z20160029,規格:0.5g/粒,黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院制劑室提供)口服,4~6粒/次,3次/d。

2.2 治療組 在對照組治療的基礎上,于月經來潮第1日起加用溫針灸八髎穴,每周1次。具體操作:患者取俯臥位,選取八髎穴,即上髎、次髎、中髎、下髎,左右兩側,共8個穴位,針刺局部常規消毒后,使用無菌針灸針(安迪牌,貴州安迪藥械有限公司,0.35 mm×40 mm)直刺25~35 mm并以瀉法捻轉得氣后,取1 cm3艾絨套于每處針尾,燃盡后留針約20 min。所有操作由固定醫者完成,并在針下安置隔擋,以免艾絨灰燼灼傷皮膚。

2組患者均以治療1個月經周期為1個療程,治療3個療程后觀察療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標

3.1.1 經期腹痛VAS評分 采用VAS評價痛經程度[10]。當月經期腹痛VAS評分為經期每日腹痛最痛時VAS評分之和的均值,分別統計2組患者治療前一次和治療期間每個經期的腹痛VAS評分。首次治療即時腹痛VAS評分:治療組首次口服藥物后立即行溫針灸治療,并記錄治療前(即服藥前)和治療10 min(針刺10 min)、20 min(針刺20 min)、30 min(起針時)、60 min(起針后30 min)時腹痛VAS評分;對照組記錄治療前(首次服藥前)和治療10 min、20 min、30 min、60 min時腹痛VAS評分。

3.1.2 血清前列腺素E2(PGE2)水平 分別于治療前后(治療后指療程結束后)清晨空腹抽取2組患者靜脈血3 mL,分離血清后采用免疫吸附法檢測血清PGE2水平。

3.1.3 中醫證候積分 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[8]241制定證候量化評分表。主證(少腹冷痛,腰骶疼痛,畏寒肢冷)按無、輕、中、重分別記0、2、4、6分;兼證(月經后期,量少或經行不暢,經色紫黯、有血塊,肛門墜脹,面色蒼白)按無、輕、中、重分別記0、1、2、3分。分別于治療前后評價2組患者中醫證候積分。

3.2 療效判定標準 參照《子宮內膜異位癥的中西醫結合研究和診療標準》[11]于3個療程結束后對2組患者進行療效判定。臨床痊愈:臨床癥狀、體征消失或基本消失,腹痛VAS評分減少≥90%;顯效:臨床癥狀、體征明顯改善,腹痛VAS評分減少≥70%、<90%;有效:臨床癥狀、體征均有好轉,腹痛VAS評分減少≥30%、<70%;無效:疼痛稍有減輕或無變化,腹痛VAS評分減少<30%。

3.3 統計學方法 應用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料釆用(±s)表示,符合正態分布,組內比較采用配對樣本t檢驗,組間比較采用兩樣本t檢驗;非正態分布者采用Wilcoxon秩和檢驗。計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.4 治療結果

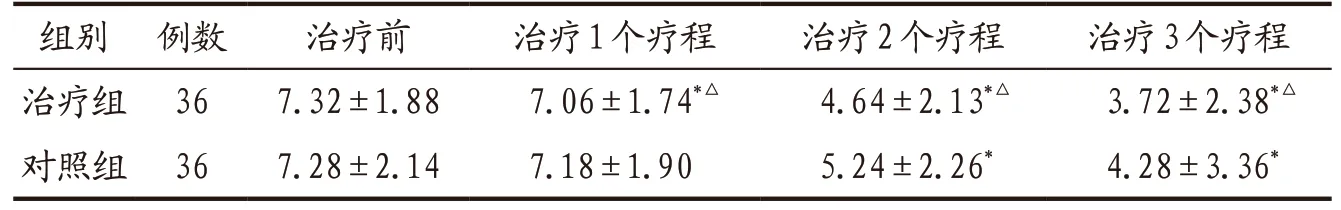

3.4.1 2組患者治療前后經期腹痛VAS評分比較 見表1。

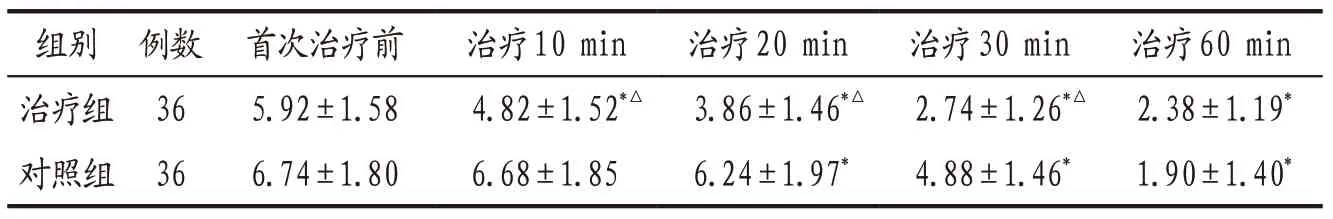

3.4.2 2組患者首次治療即時腹痛VAS評分比較 見表2。

3.4.3 2組患者治療前后血清PGE2水平比較 治療組與對照組治療前血清PGE2水平分別 為(452.38±62.26)ng/L、(465.72±74.38)ng/L,治療 后分 別 為(396.42±40.80)ng/L、(424.76±53.62)ng/L,均明顯低于本組治療前(P<0.05)。治療組治療后血清PGE2水平明顯低于對照組(P<0.05)。

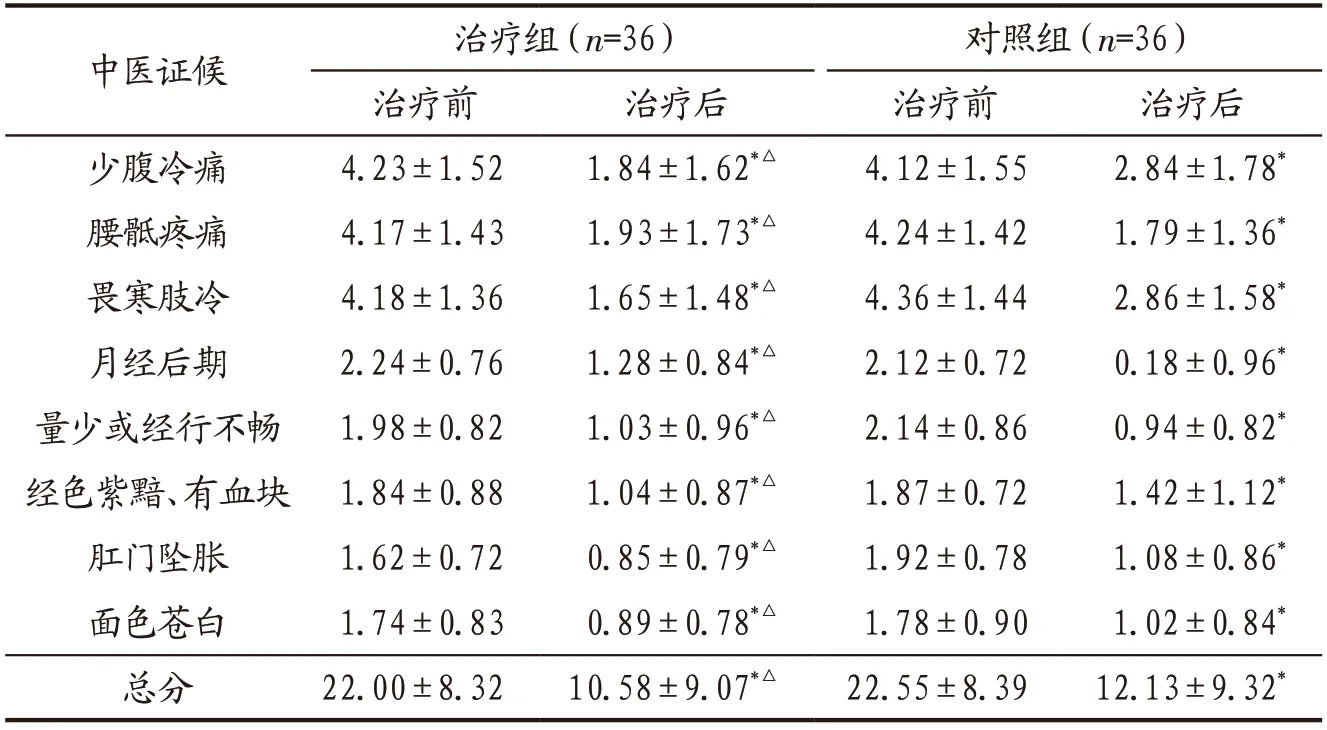

3.4.4 2組患者治療前后中醫證候積分比較 見表3。

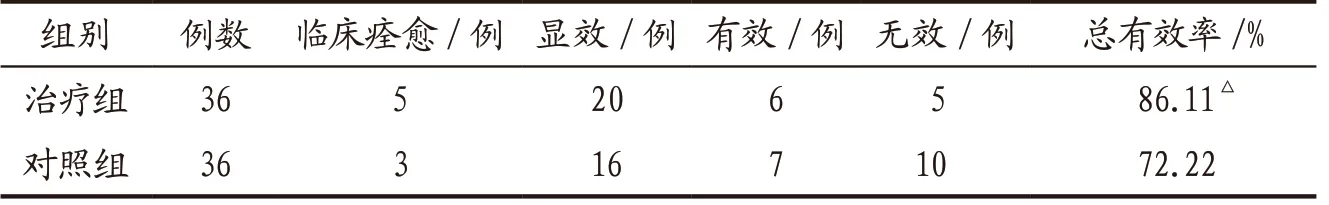

3.4.5 2組患者臨床療效比較 見表4。

表1 治療組與對照組患者治療前后經期腹痛VAS評分比較(±s) 單位:分

表1 治療組與對照組患者治療前后經期腹痛VAS評分比較(±s) 單位:分

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組別 例數 治療前 治療1個療程 治療2個療程 治療3個療程治療組 36 7.32±1.88 7.06±1.74*△ 4.64±2.13*△ 3.72±2.38*△對照組 36 7.28±2.14 7.18±1.90 5.24±2.26* 4.28±3.36*

表2 治療組與對照組患者首次治療即時腹痛VAS評分比較(±s) 單位:分

表2 治療組與對照組患者首次治療即時腹痛VAS評分比較(±s) 單位:分

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組別 例數 首次治療前 治療10 min 治療20 min 治療30 min 治療60 min治療組 36 5.92±1.58 4.82±1.52*△ 3.86±1.46*△ 2.74±1.26*△ 2.38±1.19*對照組 36 6.74±1.80 6.68±1.85 6.24±1.97* 4.88±1.46* 1.90±1.40*

表3 治療組與對照組患者治療前后中醫證候積分比較(±s) 單位:分

表3 治療組與對照組患者治療前后中醫證候積分比較(±s) 單位:分

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

中醫證候 治療組(n=36) 對照組(n=36)治療前 治療后 治療前 治療后少腹冷痛 4.23±1.52 1.84±1.62*△ 4.12±1.55 2.84±1.78*腰骶疼痛 4.17±1.43 1.93±1.73*△ 4.24±1.42 1.79±1.36*畏寒肢冷 4.18±1.36 1.65±1.48*△ 4.36±1.44 2.86±1.58*月經后期 2.24±0.76 1.28±0.84*△ 2.12±0.72 0.18±0.96*量少或經行不暢 1.98±0.82 1.03±0.96*△ 2.14±0.86 0.94±0.82*經色紫黯、有血塊 1.84±0.88 1.04±0.87*△ 1.87±0.72 1.42±1.12*肛門墜脹 1.62±0.72 0.85±0.79*△ 1.92±0.78 1.08±0.86*面色蒼白 1.74±0.83 0.89±0.78*△ 1.78±0.90 1.02±0.84*總分 22.00±8.32 10.58±9.07*△ 22.55±8.39 12.13±9.32*

表4 治療組與對照組患者臨床療效比較

4 討論

EMS的發病機制存在多種假設,包括種植學說、體腔上皮化生學說、遺傳因素、免疫與炎癥因素等,其疼痛機制與異常免疫細胞、相關炎性介質及細胞因子等因素通過影響神經炎性反應、改變細胞膜電位差以及調節內分泌功能有關[12]。

EMS可歸屬于中醫學“痛經”“癥瘕”等范疇,寒凝血瘀型EMS的病機是寒客沖任,血為寒凝,瘀阻胞脈,氣血運行不暢,不通則痛。叢慧芳教授將“伏邪理論”“絡病理論”與多年臨床實踐相結合,首創“伏寒傷腎,致瘀損絡”的病機理論,所謂伏寒,源于“伏邪”理論,即感受寒邪而不隨即發病,伏藏于體內的寒邪。其感寒之因有三:一為先天之寒,《幼科發揮》言“男女交媾,精氣凝結,毒亦附焉”,腎藏先天之精,亦附遺傳之毒,若父母為寒邪所傷,胎凝之時則可蘊寒傳子。二為胎傳之寒,部分孕婦喜食冷飲以緩解“陰血聚于下而陽氣浮于上”所致的燥熱,然日久陰寒損傷沖任,聚于胎元可成伏寒。三為自感之寒,經期產后冒雨涉水,以致感受外寒;或攝生不慎,嗜食生冷,以致寒自內生。腎水屬陰,寒為陰邪,二者同氣相召易致寒邪伏于腎臟損傷腎陽,氣血失于陽氣的溫煦與推動漸致蓄血成瘀,所謂“離經之血即是瘀血”;且《素問·奇病論》提出“胞絡者系于腎”,久病伏寒由腎傷及絡脈,以致血為寒凝,瘀阻沖任胞脈,引發疼痛,故治以補腎溫陽、化瘀通絡。

院內制劑桂香溫經止痛膠囊化裁自少腹逐瘀湯(《醫林改錯》)。方中葫蘆巴主治元臟虛寒,溫腎壯陽,五靈脂、延胡索活血化瘀止痛,共為君藥。山藥、山萸肉調補肝腎,寓“滋水涵木”之意;當歸、白芍補血活血、緩急止痛;官桂和小茴香溫脾腎之陽,散肝腎之寒,溫通經脈止腹痛。以上六味共為臣藥。水蛭增強破血逐瘀之效,川楝子疏肝行氣止痛,細辛搜風通絡止痛,共為佐藥。川牛膝逐瘀通絡,引諸藥入腎。全方共奏補腎溫陽、化瘀通絡之功。《素問·調經論》云:“氣血者,喜溫而惡寒,寒則泣而不行,溫則消而去之。”故本研究選取溫針灸的操作手法以增強溫腎扶陽、活血祛瘀之效。所選八髎穴乃據《素問·骨空論》中“腰痛不可以轉搖,急引陰卵,刺八髎與痛上,八髎在腰尻分間”,其歸屬膀胱足太陽之脈,與腎、肝、脾足三陰及足少陽、督脈關系密切,具有強腰壯腎、理氣調經、調補沖任、散瘀行血之效,臨床常用來治療生殖系統疾病[13]。八髎穴中的次髎穴位于髂后上棘與第2骶椎棘突之間,正對第二骶后孔內,現代解剖學證實其位于臀大肌起始部,有第二骶神經后支經過,當骶外側動、靜脈后支處,針刺該穴可以調節副交感神經,從而影響痛感的傳遞,故可治療多種盆腔及腰骶部疾病[14]。

PGE2在子宮內膜、月經血及卵巢中均有分布,其異常升高可引起子宮肌層強烈收縮導致痛經,因此觀察血清PGE2水平的變化對于EMS臨床研究、診斷和評估療效具有重要意義[15]。本研究結果表明,在桂香溫經止痛膠囊治療的基礎上加用溫針灸八髎穴能夠改善寒凝血瘀型子宮內膜異位癥痛經患者臨床癥狀,降低疼痛遞質的分泌,提高臨床療效。下一步擬進行多中心、大樣本的研究,并進行長期隨訪以探究聯合療法對寒凝血瘀型EMS患者痛經癥狀及遠期療效的影響,為臨床應用提供依據。