陜西省區域協調發展規范性研究

——區域非均衡增長理論視角

吳溥峰,馬穎慧

(西安理工大學經濟與管理學院,陜西西安 710048)

一、引言

本文主要研究的是陜西省區域經濟協調發展程度衡量。在經濟發展的過程中,地區之間的經濟會存在一定的差異,而且這種差異的存在也是經常出現和普遍存在的。但是如果差異存在的時間較長或者差異拉動的過大,便會影響整體經濟運行的效率,對資源的有效配置也存在不利。另外區域間經濟發展失衡所引起的收入分配差異也會對社會的整體福利水平產生影響。

近年來,陜西的經濟得到了長足的發展,陜西省區域經濟協調發展工作也取得了非凡的成就,但仍然存在著諸多問題。具體表現為區域市場環境欠佳,區域經濟發展不協調,各地區之間發展差距較大等。同時企業在經濟發展過程中保護生態環境的意識不足,因只顧私利而造成了大面積生態環境損壞;政府行政理念相對于今日時局略顯保守;國家和政府政策傾斜等原因導致各地區生產要素投入不均等。

因此本文著眼于調查并分析陜西省各區域的協調發展狀況,以三分法將區域劃分為經濟、生態、社會子系統,以主成分分析法對其進行打分,再根據打分情況進行排序和分析,以期對各地市協調發展狀況有全面的認知,從而有針對性的提出建議,幫助其更好地發展。只有各區域經濟、生態和社會活躍起來,才能加強區域之間更好的合作,從而促進區域間協同發展、共同進步,最終有利于陜西省建立一個開放活躍、有序競爭市場。

二、相關研究評述

(一)國外研究動態綜述

學術界早已開始針對區域經濟問題的研究,最早可以追溯到德國經濟學家馮·杜能(J.H.V.Thunen)的著作——《孤立國》,其中提出的“農業區位論”,但是在20 世紀50、60 年代才出現真正能對現代區域經濟發展問題及相關研究產生較大影響的理論成果。

國外學者提出的主要理論包括:經濟學家繆爾達爾(Myrdal)曾提出“地理上的二元經濟”概念及“二元空間結構”理論[1]。德裔學者艾伯特·赫希曼(A.O.Hirschman)提出的非均衡增長理論指出了增長對于區域經濟發展的兩種不同影響,即“極化效應”(polarized effect)和“涓滴效益”(trickling-down effect)。在經濟發展初期階段,極化效應居與主導地位,會使得區域經濟發展差異日益明顯。但從長期來看,涓滴效應會逐步取代極化效應,縮小區域間經濟發展差異[2]。

早期的古典區位論,近現代的平衡增長理論與不平衡增長理論在區域經濟發展的基本理論中較為著名。上述基本理論里面平衡增長理論主要包括納爾森(R.R.Neksen)的低水平陷阱論、賴賓斯坦(H.Leibenstein)的臨界最小努力命題論、羅森斯坦和羅丹(Rosenstein-Rodan)的大推進理論;與其相反的不平衡增長理論以赫希曼的區域增長傳播理論、弗朗索·佩魯(Francois Perroux)的發展極理論[3]與繆爾達爾(Myrdal,1957)的循環累計理論為主要代表;區域階段發展理論主要以威廉姆森(J.G.Williamson)的倒“U”型理論(reversed U-shaped theory)和阿郎索(W.Alonso)的鐘型發展理論(bell shaped theory)最為出名;此外經濟學家Raul Prevish 提出的中心——外圍理論,以及羅默(Paul Romer)和盧卡斯(Robert E.Lucas)所提出的區域分化理論,等等。

國外學者對相關問題的研究采取了不同的方式方法,主要包括以下幾個方面:Rey(2001)[4]和F.Bode(2003)[5]使用的單一指標方法分別對美國19世紀30 年代至90 年代中期的經濟差異變化和19世紀30 年代至2000 年的經濟分布情況進行了相關研究;Masahisa(2001)[6]、Knaap(2001)[7]以及Xiaobo Zhang(1999)[8]分別采取了著眼于不同時間空間段、變異系數、Theil 熵以及Williamson 系數來研究區域經濟的差異問題。Daisaku Yamamoto(2008)[9]也利用基尼系數和Theil 熵對美國縣域人均收入差異進行了計算分析。

(二)國內研究動態綜述

區域差異的構成與分解。張宗益和鄒暢(2006)[10]的研究指出了現階段我國各地區差距的主要來源和構成,張平(1998)[11]著眼于研究我國農村地區的收入差距,證明造成中國農村地區居民收入差距較大的罪魁禍首是農村工業化及鄉鎮企業的發展不平衡。鄧翔(2002)[12]對區域、產業和城鄉三個因素進行分解剖析,以此尋找影響地區差距變動的直接原因。孟德友和陸玉麟(2011)[13]研究計算河南省各縣的基尼系數,從而分析各個縣的經濟差異,結果發現第二產業是影響河南省地區差異的主導因素。

區域經濟增長的收斂性。劉強(2001)[14]在研究中引入勞動力大規模轉移這一解釋變量,發現該變量對收斂的影響非常顯著。林毅夫和劉明興(2003)[15]、王志剛(2004)[16]、陸銘等(2005)[17]應用了面板數據這一研究方法。范金和嚴斌劍(2008)[18]、姚樹潔等(2008)[19]、李士森和吳海平(2009)[20]、陶紅軍和趙亮(2009)[21]、孫慶剛(2019)[22]、李豫新和武慶斌(2018)[23]分別對我國江蘇省、長三角地區主要城市、大陸與港澳臺、河北省、福建省、貴州省流域內各區域經濟收斂性進行了檢驗。

影響區域發展不平衡的因素很多,當前研究認為,地理區位、國家政策、自然、歷史和社會因素以及勞動力的自然流動等等都是造成區域發展不平衡的主要原因(夏永祥1994[24];蔡昉等2001[25])。彭國華(2008)[26]發現,人均收入具有相似結構的省份經濟差異相對較小。安樹偉等(2008)[27]分別從效率機制和公平機制兩方面對主體功能區建設和區域協調發展之間的關系進行研究。張世花等(2018)[28]以人均收入為測度指標,分析了地區經濟增長殘差項對相鄰地區經濟增長的溢出效應。趙爽和張蕾(2018)[29]分析了經濟協調發展的路徑,包括構建產業分工機制以及實現經濟跨越式發展等。

在區域協調發展系統的劃分上,王恩胡等(2010)[30]通過選取了有關區域經濟的16 個指標建立起一套評價體系。徐盈之和吳海明(2010)[31]將區域協調發展系統分為社會、經濟、科技文化以及生態環境四個子系統,進而選取某些指標作為衡量我國各地區協調發展水平的指標體系。劉翔和曹裕(2011)[32]結合區域協調發展和兩型社會建設的理念,將區域協調發展系統劃分為資源、經濟、社會、環境四個功能子系統,全海娟(2007)[33]的研究方法與前者很相似。但是她采取的是經濟社會大系統“三分法”,她對我國長江三角洲地區的經濟協調發展狀況,做了十分全面系統的評價分析,最后針對性地提出了解決的對策和思路。曹洪峰(2005)[34]、張維群(2006)[35]等同樣采用了對經濟社會大系統進行劃分的方法。

對于協調系數的研究目前學術界也存在諸多方法。單良和張濤(2018)[36]利用產業結構相似性系數的計算公式,對產業結構和就業結構的協調性進行了分析。蓋美和田成詩(2002)[37]在對大連市水環境與經濟協調程度的研究中,通過環境經濟發展協調系數模型計算發現大連市環境與經濟發展并不協調。劉向東等(2010)[38]采用區域PESR 復合系統結構分析方法,從人口、經濟、社會和資源環境四個方面對寧波市區域協調發展進行了實證研究。蔡文春等(2009)[39]設計了區域協調度計算模型,對區域協調度進行數學處理,經一致性檢驗,以得到比較真實可靠的區域協調度最終值。

(三)簡要述評

總體來看,國外對于區域協調發展的研究,其方向主要集中于對地區差異的構成與分解。可以說,國外學者的研究已經非常成熟,尤其是在區域差異的構成和分解方面值得我們借鑒。但是國外與我國在社會環境、制度體系以及基本國情等方面均存在較大差異,因此其研究理論和成果對我國的指導意義有限,如何結合中國國情,從實踐出發研究出適用于我國的縮小區域差距方法才是我國學者研究工作的重點。

綜上所述,本文采用了目前較為成熟且普遍采用的經濟社會系統“三分法”。鑒于陜西省目前的實際發展情況,將區域發展系統劃分為經濟、社會和生態三個子系統,分別開展了研究。為了達到既有全面性,又有代表性的效果,本文采用的是頻度統計法和理論分析法來設置和篩選指標。因為采用的主成分分析法對于樣本和指標數量存在一定比例關系,但是經濟協調發展指標體系參考的單一指標高達三十個,直接施以主成分分析法肯定是不合理的,會對樣本的數量產生過高的要求,所以,對每一個子系統的所有指標都分別施以主成分分析法,就能減小系統誤差,從而妥善解決這個問題。通過主成分分析,不難得到經濟、社會和生態三大子系統協調發展評價值。

三、研究設計與數據來源

本文將從陜北、陜南和關中三大區域的經濟協調發展狀況和動態發展趨勢兩個方面對陜西省經濟協調發展狀況進行客觀全面的評價。基于區域非均衡增長理論的陜西區域協調發展規范研究的實證部分,我們選取的樣本是陜西省的11 個地市,以此對陜西省各區域發展狀況的差異進行研究和分析。本文在研究中所涉及到的數據支持主要來源于中國統計年鑒、陜西統計年鑒和國泰安數據庫。

首先,先對陜西省區域發展現狀的經濟總量、產業結構、經濟效益三個維度的地區差異進行分析,為后面綜合分析奠定基礎。其次,采用主成分分析法分別對經濟協調發展系統中的經濟子系統、社會子系統和生態子系統進行分析,通過計算各個主成分的貢獻率占累積貢獻率的比例的方法來確定出各個主成分的權重。在得到的數據結果的基礎上,確定好一級權重,不難計算出各區域協調發展的綜合評價值。最后,對陜西省各地市的區域經濟協調發展情況進行全面和系統的綜合評價。本文研究重點是運用協調發展指數公式計算出陜西省各個地市的協調發展指數,對比分析協調發展指數的計算結果和區域協調發展綜合評價值。文中所用所有相關數據均經過仔細核對,分析數據處理過程均采用SPSS 25.0 和Excel 完成。

四、陜西省區域發展現狀

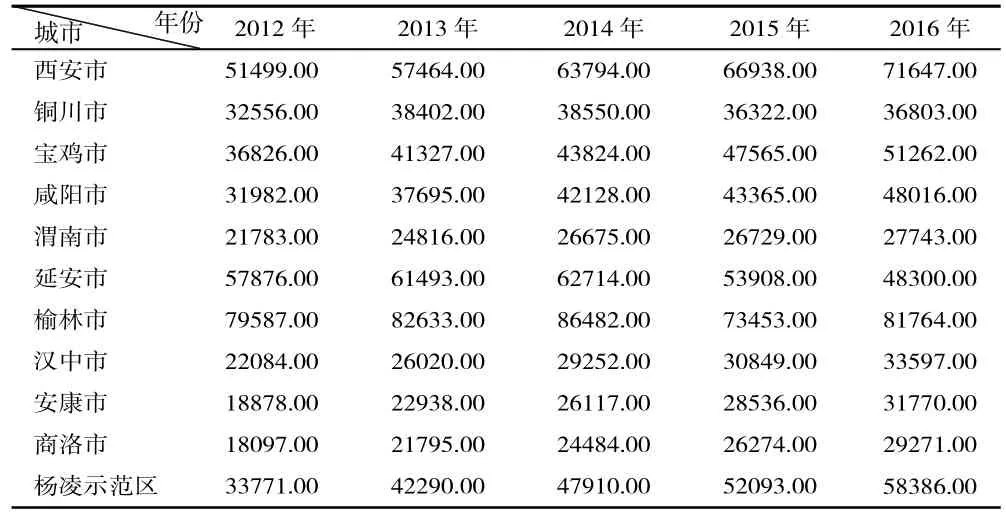

(一)經濟總量的地區差異

為計算出陜西省每個地級市或地區的發展水平與全省平均水平的偏離程度,本文采用地區離差系數對陜西省經濟地區差異進行分析,并且選用人均國內生產總值作為評價指標,采用的計算公式如公式(1)所示:

表1 陜西省各地市人均國內生產總值

表2 陜西區域經濟離差系數

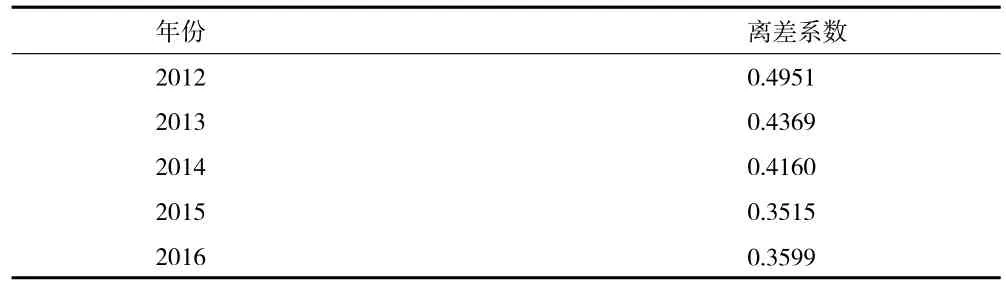

(二)產業結構的地區差異

本論文采用三次產業區位熵指標,對陜西省十一個地級市或地區的產業結構變化狀況進行評價。三次產業區位熵可以反映出三次產業分別的專業化程度和其在全市范圍內所居地位和作用。三次產業區位熵公式(2)所示:

式(2)中,Q 代表某地市產業對全省的區位熵;Di為全省i 產業的產值;di為某地市i 產業的產值;n 為i 極行政單元或全省的產業數量。當Q=1 時,表明某地市的i 產業在地區生產總值中所占的比重和全省同類指標的平均水平相等;當Q>1 時,代表i 產業在地區生產總值中所占比重大于全省同類指標的平均水平,反之亦然。

表3 陜西各地區三次產業區位熵

2010—2016 年的變化情況大致如下:占高份額的地區的區位熵在變小,而低份額的地區區位熵在提高。總體上看,陜西省三次產業集中程度的區域差異最近幾年是有所減小的,高區位熵地區總體來說分布還是比較均衡的,關中地區、陜北地區和陜南地區在發展三產業中各有側重。

(三)經濟效益的地區差異

本論文在對陜西省各地市的經濟效益地區差異進行衡量時采取財政收入與人口數量這兩個指標的11 個地級市的差異指數來表示。計算公式(3)所示:

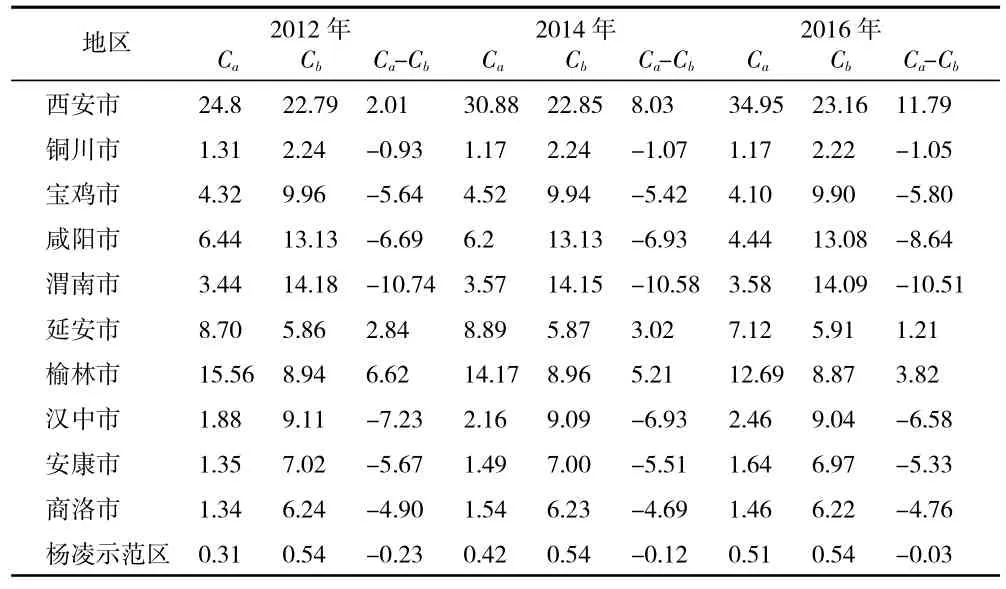

式(3)中,Dab代表某段時間內全市財政總收入、人口數量兩要素的地區差異指數;Cai、Cbi分別表示財政收入、人口數量兩要素在i 地區所占的百分比。本文選取2012 年、2014 年和2016 年陜西省11 地市的相應統計數據資料,結果如表4 所示。

表4 陜西省各地市財政收入與人口數量的差異指數計算原始數據

根據表5,不難得出下列結論,陜西省各個地市的財政收入和人口數量差異指數均逐漸升高,不難看出從2012 年以后,陜西省的經濟效益地區差異正在逐年擴大。分別就各地區而言,從2012—2016年財政收入分配百分比與人口分配百分比差異的地區變動態勢來看,在呈正差異發展態勢的地區中,陜北地區全部呈現正差異發展態勢,相比之下關中地區只有一個地市,而陜南地區卻無一地市入選。在呈負差異發展態勢的地區中,關中地區占4/5;陜南地區則涵蓋了它的三個地級市。從中可以看出,在經濟效益的差異方面,陜北地區比較小,陜南地區比較大,這也從另一方面反映出陜西省在地市間經濟發展水平方面并不平衡,其區域經濟協調發展狀況不容樂觀。

表5 陜西省各地市財政收入與人口數量的差異指數

五、研究內容

(一)原始數據及預處理

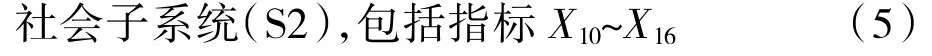

本文采用的是經濟社會系統“三分法”,把區域協調發展指標體系劃分為經濟、社會、生態三大子系統,這是國內該領域目前最具代表性的指標選取和體系構建原則。對這些指標的主要內容的簡單介紹如公式(4)~公式(6)所示:

經濟子系統內的大部分指標均可以從陜西統計年鑒中查到或是經過簡單運算來獲得,極少數特殊指標例如產業結構變化率是需要通過計算得到。產業結構變化率可以反映出區域產業結構在一定時期內的變化狀況,其計算公式為rs=∑|Qj1-Qj2|,其中rs代表區域產業結構變化率,Qj表示區域內某產業部門在整個產業中所占的比例,下標1 和2 分別代表考核起始年份與結束年份。

社會子系統中選取的7 項指標主要用以反映人口發展質量與社會基礎設施建設方面的狀況,這些指標中絕大部分都可以從統計年鑒中直接查到。

生態是經濟協調發展的保障,如習近平總書記所言“綠水青山就是金山銀山”。如果沒有生態子系統的保護與輔助,經濟的發展必然無法持久。本文對生態子系統分類為資源利用和環境發展兩方面。

表6 區域協調發展指標體系

因為SPSS 25.0 能夠自動對數據進行標準化處理,所以不需要再另外單獨對數據進行標準化。另外,本文對負指標采用相反數的方法進行同向化處理,對中性指標x10應用公式(7)作指標預處理使其滿足正向標準。

在公式(7)中X'是指經過同向化處理之后的指標數據值,X 則是未處理前的原始數據,A 的具體意義是在理論上認定的指標最優值。依據陜西省人口發展十三五規劃中列示的人口自然增長率規劃目標,得到該指標標準,本文選取的人口自然增長率的理論最優值為6。

(二)經濟子系統的定量化分析

1.用KMO-Bartlett 球形檢驗對經濟子系統進行分析評價

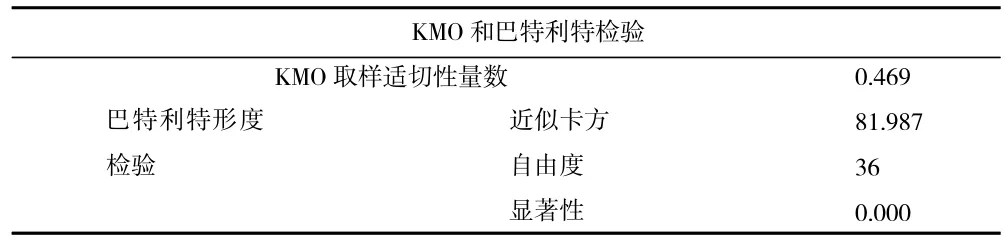

首先為判斷經濟子系統的相關指標是否可以用于主成分分析,需要分別對其中全部九個指標數據進行檢驗。經檢驗可以得到KMO 取樣適當性度量和Bartlett 球形檢驗的統計參數值,二者結果詳見如表7 所示。

表7 經濟子系統KMO 和巴特利特檢驗結果

一般認為,原始數據大部分變量之間的相關系數大于0.3 時,應用主成分分析效果較好。其中KOM 值越接近1 表示其越適合做因子分析,從表7中可以得到KOM 的值為0.469,Sig 顯著性值為0.000 小于顯著水平0.05,數據適合主成分分析。

2.經濟子系統各評價指標的特征根和方差貢獻率

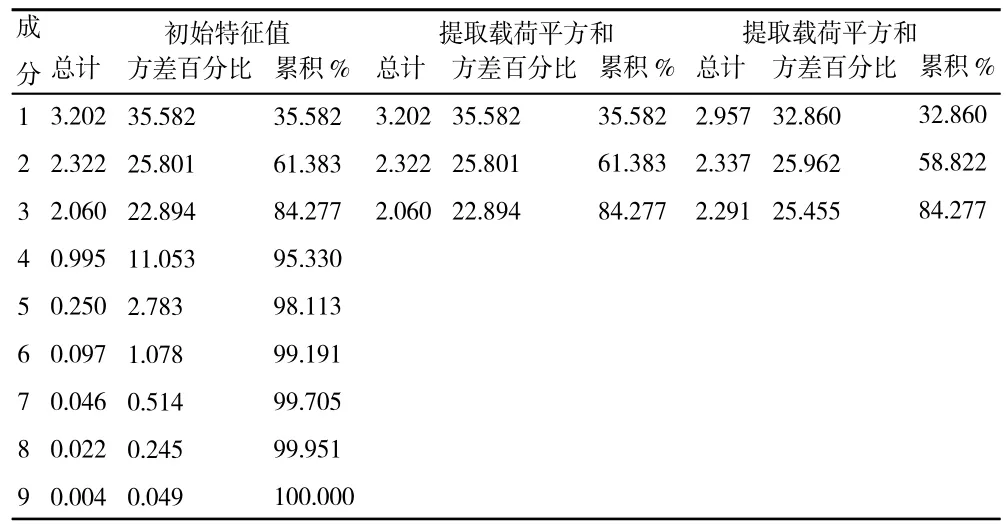

將標準化數據輸入SPSS 軟件運算,采用四次最大正交法進行旋轉,計算結果如表8 所示。

表8 經濟子系統各評價指標的特征根和方差貢獻率

如表9 所示,特征值大于1,即前三個公共因子的累計貢獻率高達84.277%,代表著這三個公共因子包含了原始指標的84.277%的信息,因此它們可以替代經濟子系統發展情況的全部9 個指標。

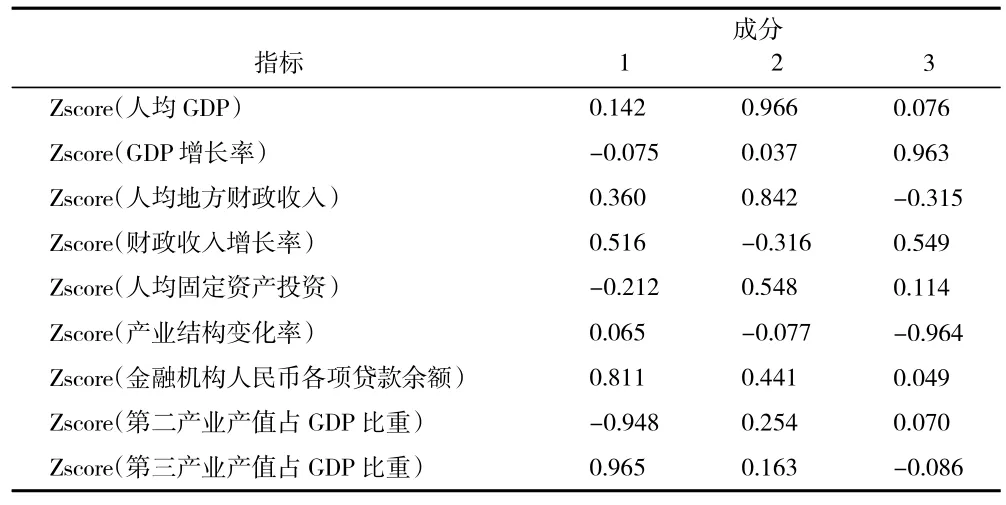

3.經濟子系統各評價指標的因子載負矩陣

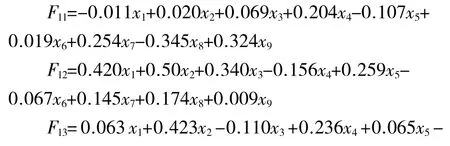

表9 可以看出,第一主成分F11 在第三產業產值占GDP 比重中載荷較大,該主成分可以解釋為經濟發展結構指標;第二主成分F12 在人均GDP 中載荷較大,該主成分可以解釋為經濟發展水平指標;第三主成分F13 在GDP 增長率中占有較大的載荷,該主成分為經濟發展總量指標。

表9 旋轉后的成分矩陣a

4.計算公因子得分

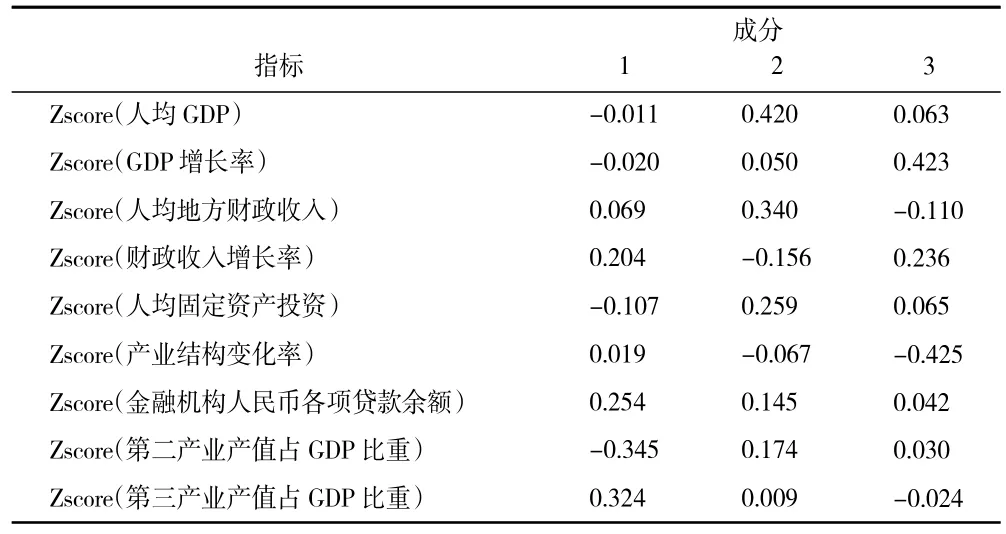

根據表10 所列成分得分系數矩陣和原始變量的指標值,可以確定出各個公因子的得分。

表10 成分得分系數矩陣

旋轉后的公因子得分公式如下列所示:

(三)社會子系統定量化分析

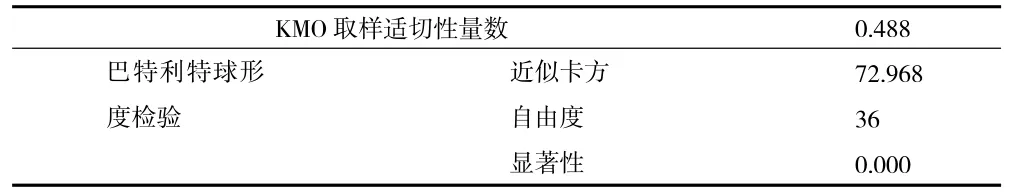

1.用KMO-Bartlett 球形檢驗對社會子系統進行分析評價

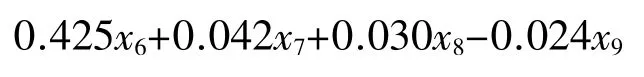

與前面經濟子系統相應分析過程基本一致。首先從表11 中可以得到社會子系統KOM 的值為0.507,Sig 顯著性值為0.000,很顯然比顯著水平0.05 小得多,表明其適合做主成分分析。

表11 社會子系統KMO 和巴特利特檢驗

2.社會子系統各評價指標的特征根和方差貢獻率

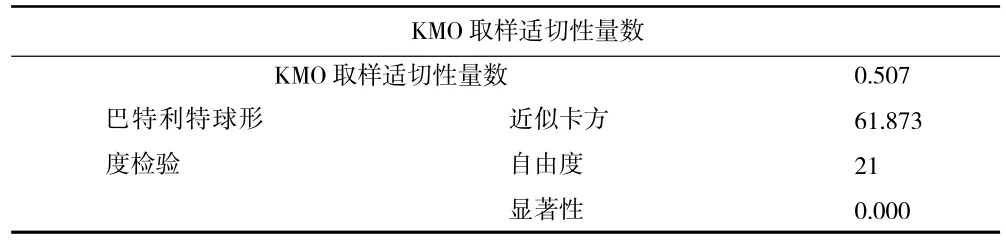

由表12可知,前兩個主成分就能夠基本代表社會子系統7 個原始變量,因此這兩個主成分便可以作為評價社會子系統協調發展的綜合評價值的綜合變量。

表12 社會子系統各評價指標的特征根和方差貢獻率

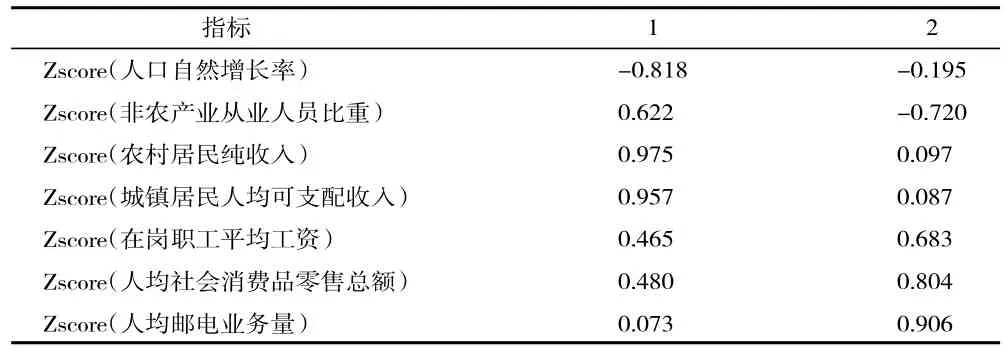

3.社會子系統各評價指標的因子載負矩陣

由表13 旋轉成分矩陣可知,第一公共因子F21高載荷的指標為農村和城鎮居民人均可支配收入,其反映一個國家或地區全體居民收入的平均水平,也是反映人民生活水平的最直接的數據。第二公共因子F22高載荷的指標為人均郵電業務量,綜合反映了一定時期郵電業務發展的總成果。

表13 旋轉后的成分矩陣

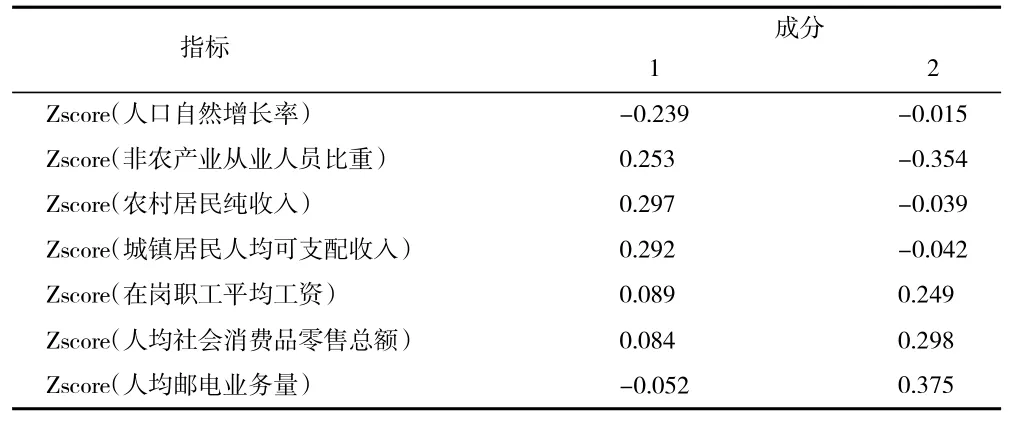

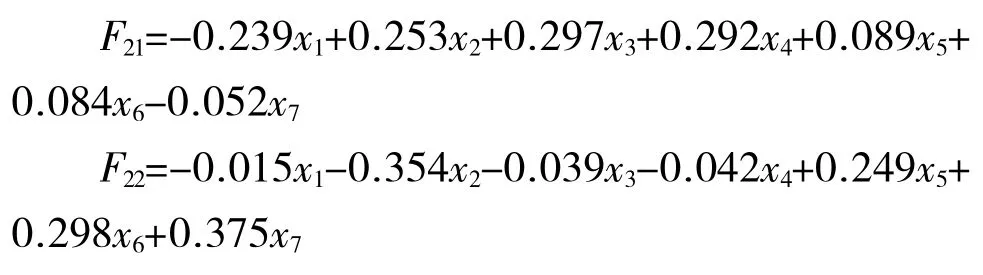

4.計算公因子得分

根據成分得分系數矩陣(見表14),以及原始變量的指標值,能夠確出定每個公因子的得分。

表14 成分得分系數矩陣

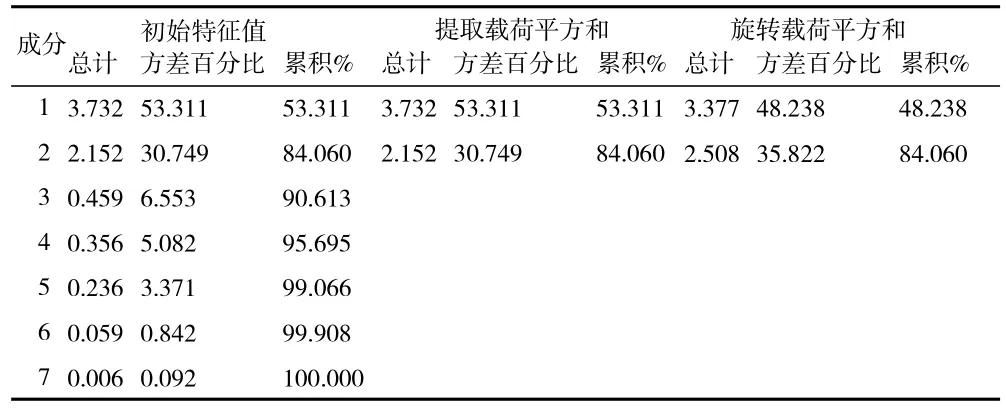

旋轉后的公因子得分公式如下列所示:

(四)生態子系統定量化分析

1.用KMO-Bartlett 球形檢驗對生態子系統進行分析評價

生態子系統的分析過程與前兩者相同,本文不再贅述。由表15 可以看出其適用主成分分析法。

表15 生態子系統KMO-Bartlett 球形檢驗

2.生態子系統各評價指標的特征根和方差貢獻率

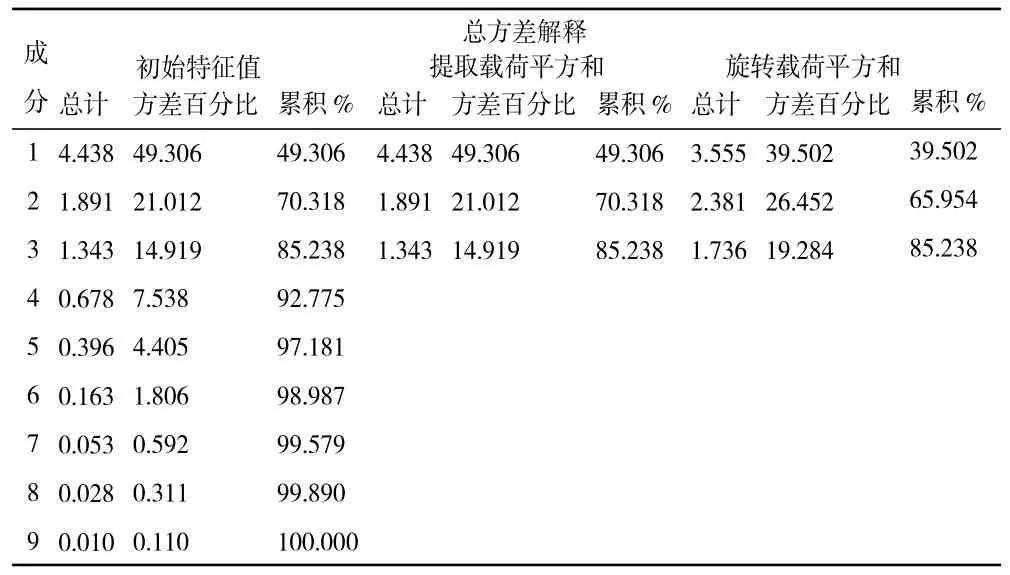

表16 生態子系統各評價指標的特征根和方差貢獻率

如表17 所示,特征值大于1 的三個公共因子的累計貢獻率達到了85.238%。因此本文選取的衡量生態子系統發展情況的9 個指標可以用前三個公共因子代替。

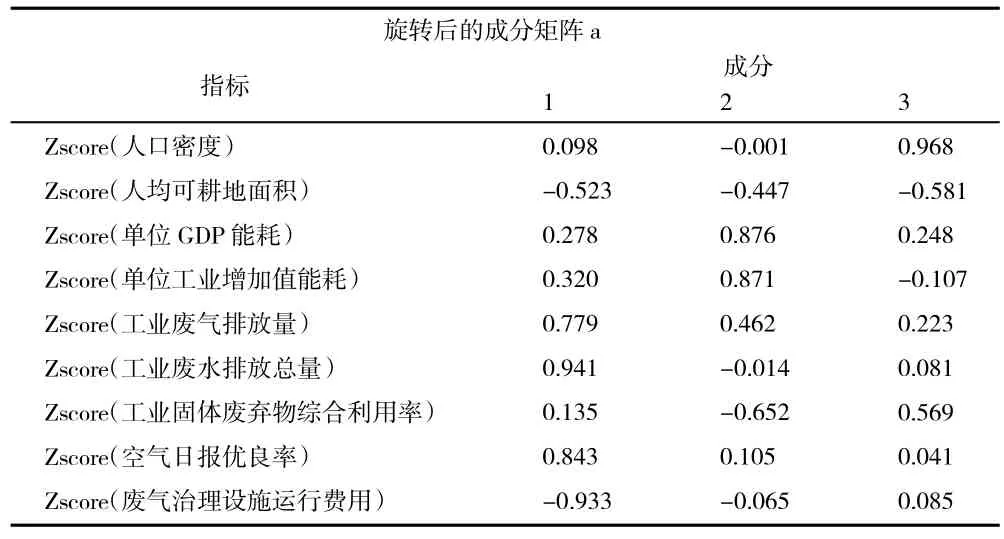

表17 生態子系統各評價指標的因子載負矩陣

3.生態子系統各評價指標的因子載負矩陣

第一公共因子F31高載荷指標為工業廢水排放總量,其可以反映水資源質量情況,數值越高說明水資源污染越嚴重。第二公共因子F32高載荷的指標為單位GDP 能耗和單位工業增加值能耗,其屬于能源利用效率指標,說明了經濟結構的變化和能源利用效率的變化。第三公共因子F33高載荷的指標為人口密度,它反映了一個城市或地區的人口分布情況。

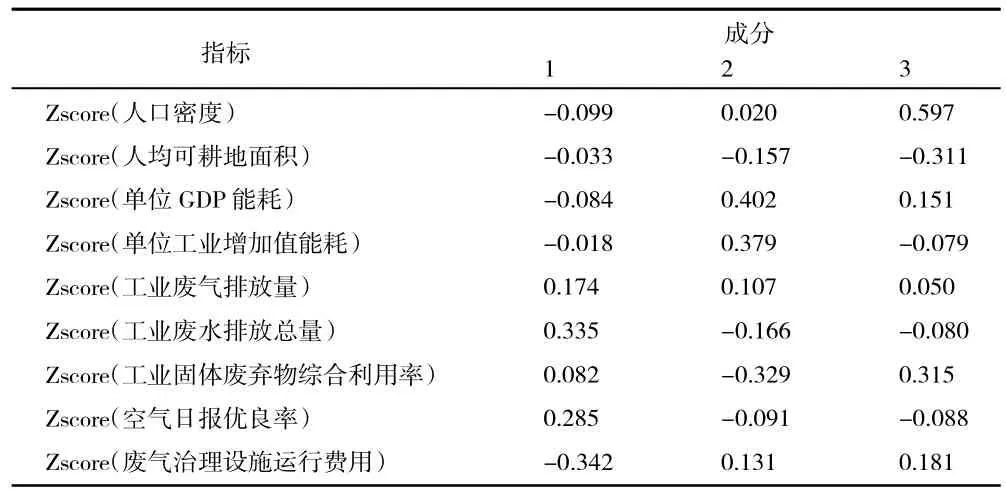

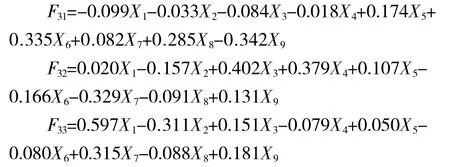

4.計算分子得分

表18 成分得分系數矩陣

旋轉后的公因子得分公式如下列所示:

(五)區域經濟協調發展定量化分析

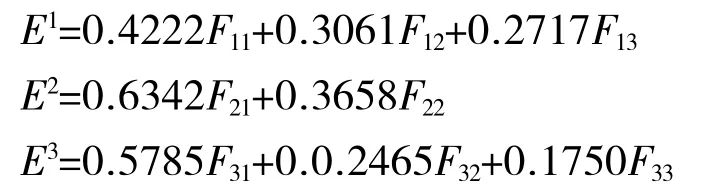

1.計算各子系統經濟協調發展評價。在分別計算出各主成分得分之后,需要對其權重進行確定。本論文通過計算各因子的方差貢獻率除以三個因子的總方差貢獻率的結果作為權重,來對各主成分進行加權求和,繼而得出協調發展綜合得分。以此方法得出經濟子系統三項主成分的權重分別為0.422 2、0.306 1、0.271 7,社會子系統的兩項主成分權重分別為0.634 2、0.365 8,生態子系統三項主成分權重分別為0.578 5、0.246 5、0.175 0。

根據前面求出的三大子系統各個主成分的權重,利用線性加權的方法求出陜西省各地市各子系統經濟協調發展評價表達式:

以各子系統協調發展得分加總得出陜西省11個地市的綜合得分。

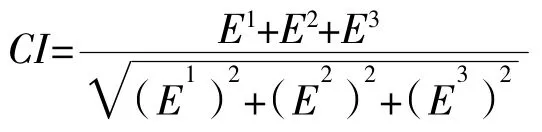

2.各子系統協調發展指數計算。此外,為了能夠對區域經濟協調發展的特點和三大區域之間空間差異有更加全面和清晰的了解,本文借鑒了一些國內研究學者,關于做可持續發展評價時采用的協調發展指數方法,以便于考察每個子系統之間協調與否。其計算公式如下:

E1、E2、E3分別表示經濟、社會和生態子系統的協調發展評價值;CI 代表協調發展指數,其數值越大,則協調發展程度越高。

協調發展指數計算結果如表19 所示。其結果與綜合評價值存在一定的差別,表明了各地市經濟、社會和生態子系統之間協調發展狀況的不同。通過對綜合評價值和協調發展指數結果進行對比分析,可以達到對各地市的區域經濟協調發展水平進行全面系統的綜合評價。

表19 陜西省各市區協調發展指數

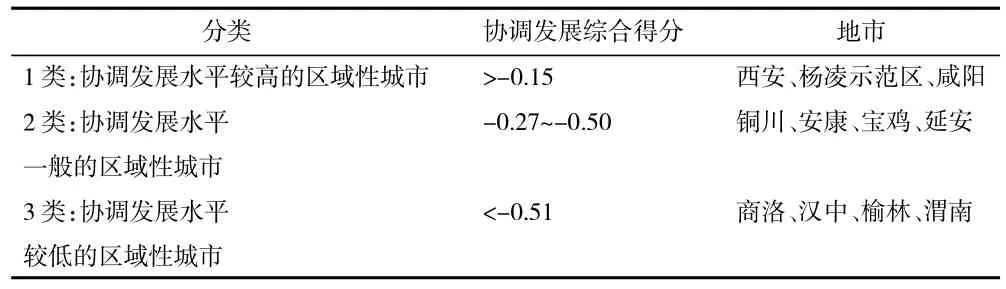

3.陜西省各地市協調發展分析。協調發展綜合評價值能夠反映某一地區整體協調發展水平的高低;協調發展指數則是強調某一地區范圍內經濟、社會和生態三大系統之間的協調發展水平,把綜合評價值和協調發展指數二者相結合,有助于我們更加清楚地對陜西省11 個地市之間經濟發展協調性的空間差異狀況進行了解。由表19 的綜合得分來看,陜西省各地市的協調發展水平可以被分為三個檔次。

表20 協調發展綜合分析

一類城市的經濟協調發展質量是最好的,尤其是省會西安市,綜合評價值大于1,協調發展指數也最高。一類城市全部來自于關中地區,位于關中地區的西安市既是陜西省的省會城市,畢竟西安市我國位于西北地區唯一的國家中心城市,更是全省乃至整個西北地區的經濟、政治和文化中心,發展水平在全省居于首位。

二類城市經濟協調發展情況居于中等水平,陜西省的關中、陜北、陜南三大地區都有該類型城市的分布。而這累城市里面,緊鄰省會的銅川市發展水平最高,位于陜北地區的延安市位居最后。

三類城市也分別分布于三大地區。這一類城市評價值均是負數,略低于全省平均水平,說明其協調發展情況較差。

根據各地市三大子系統的綜合評價值,可以得到評價結果如下所示:

(1)經濟子系統。區域經濟發展狀況是影響陜西省區域經濟協調發展的關鍵性因素。在經濟子系統中排名位于前兩位的地市分別為西安和楊凌示范區,它們也是綜合發展水平的前兩位。在排名前五的地市中,關中地區數量高達3 位,陜北地區和陜南地區只各占1 位。經濟發展評價值倒數后2 位的地市分別屬于陜南和陜北地區,其不僅經濟子系統評價值低于0,綜合發展評價值和協調發展指數也都小于0。這說明陜北和陜南地區不僅經濟子系統發展水平遠遠落后于關中地市,而且協調發展綜合水平也排在全省較后位置。

(2)社會子系統。一個地區的社會發展狀況也是衡量區域經濟協調發展的不可或缺因素之一。關中地區的大部分地市排名靠前,陜北和陜南地區的地市社會發展水平在全省排名靠后,這一結果與其經濟發展水平狀況排名相似。

(3)生態子系統。生態是經濟發展的基石。各地市中西安市的生態子系統評價值最高,這一現象說明其在發展經濟的同時不忘對生態環境的保護。相較而言,榆林的經濟和社會子系統排名均較為靠前,但是生態子系統排名卻十分靠后,這說明近年來榆林市快速發展經濟和人口規模的同時,并未對生態環境發展引起足夠重視。

六、研究結論與政策建議

(一)研究結論

根據以上的計算和研究,得出如下結論:榆林市的經濟子系統和社會子系統的評價值在陜西省均名列前茅,但其生態子系統排名卻較差,應引起政府的高度關注。陜南地區三個地市的狀況具有相似性,其生態子系統評價值雖然在陜西省排名靠前,但其經濟和社會子系統的排名卻相對靠后。根據這樣的情況,陜南和陜北地區應注意在繼續保持生態環境的基礎上,加強經濟和社會的發展。

(二)對策與建議

通過分析,不難發現,陜西省區域經濟協調發展水平的空間差異明顯存在,特別是區域經濟發展,不協調性現象非常明顯。所以針對陜西省,要實現陜西的區域經濟協調發展,應該在以下這些方面進行改革和發展。

1.加快工業化進程。眾所周知,工業化是現代社會的經濟發展的主線,是國家經濟發展的基石,也是陜西省各區域實現經濟騰飛的主要方法。陜西省各區域,應當因地制宜,結合自身實際情況,在原有基礎上爭取改變其傳統生產和加工方式,在傳統工業中融入現代化信息技術,促使從業者不斷加強技術學習,積極引進先進工業技術,實現新型工業化,大幅度提升生產效率,進而帶動經濟快速增長,縮小地區間經濟差距。

2.積極引進人才。陜北和陜南地區在區域協調發展中較為落后的一大原因便是區域內人口素質不高,高科技人才數量較少。唯有有了高素質高技術人才,區域的發展才能持續進行,一切產業的發展才有了基礎。為打破現有劣勢,地區政府及企業都應出臺相關政策,大力吸引人才,如積極的落戶政策、在住房、子女就學等方面提供便利等,使得整個社會建立起尊重人才、珍惜人才的良好氛圍。

3.實現可持續發展。實現可持續發展是區域經濟發展的基本要求。陜南地區生態環境很好,但經濟發展相對其他地區落后;陜北地區擁有著豐富的煤礦資源,但近年來開采嚴重,存在過度開采的現象,因此經濟發展任務十分繁重,經濟發展與生態保護的矛盾突出;關中地區經濟發展水平較高,但是社會與經濟發展不協調的問題依然存在。因此,陜西省三大經濟區域可以利用各自的綜合優勢,走可持續發展道路,努力實現經濟、社會、生態環境的協調持續發展。

4.加強協同合作。區域協調發展的關鍵在于協調,其既表現在三大產業的相互協調,也表現在各區域之間的相互協調。其中區域協調是本文研究的重點。要加強陜西省區域協調發展的整體水平,應從三方面著手。一是加強省內各區域和各地市的合作,通過省級政府宏觀調控,實現各地市區域相互幫助,資源共享,以關中地區的優越性帶動陜北陜南地區各方面發展,以全面提升省內協調水平。二是加強陜西省三大地區與國內其他地區的合作與學習,例如長江三角洲地區、華北地區、東北地區等等,各區域相互取長補短,充分利用自身優勢,結合對方成功經驗,為本地區發展提供指導。三是要積極發展同國外的合作,堅持既要引進來,還能走出去,引進國外先進技術和發展管理經驗,開展國際間合作互助,實現共同繁榮。

(三)研究不足與今后展望

由于某些數據在搜集時較難取得,所以本文只計算了2016 年的協調發展指數和綜合評價值,并以此進行了協調發展分析,并沒有對近幾年的協調發展情況進行縱向分析。以后可以在此基礎上結合陜西省近幾年的數據進行相關研究,以提高協調性評價的客觀性、準確性和全面性。