淺析舒伯特藝術歌曲的音樂特征

李云龍 狄其安

弗朗茨·舒伯特(Franz·Schubert)是一位偉大的浪漫主義作曲家,被譽為“藝術歌曲之王”,舒伯特創作了600多首歌曲。其作品包含歌劇、交響曲、弦樂四重奏等,藝術歌曲是19世紀浪漫主義時期獨有的表演形式,他為許多詩人的作品配曲。可以說舒伯特的藝術歌曲是詩歌、聲樂與鋼琴的綜合藝術表現。舒伯特的代表作之一《冬之旅》便是根據德國浪漫主義詩人繆勒的同名詩歌而創作。舒伯特創作的作品和他生活的歷史背景有很大關系,通過對舒伯特藝術歌曲冬之旅的分析可以探究出浪漫主義早起的音樂特征。比如和聲進行的改變、和弦外音的使用、頻繁的轉調、鋼琴伴奏與聲樂融為一體等特點。

一、和聲的特色

和聲是音樂作品的靈魂,一部音樂作品,支撐其發展有著多種元素,除了旋律與結構,和聲的地位是非常重要的。美國音樂理論家斯蒂凡·庫斯特卡與多蘿茜·佩恩在他們合著的《調性和聲及二十世紀音樂概述》一書的開始就寫道:“西方藝術音樂與許多其他類型音樂的一個顯著區別,就是它對和聲的重視。換句話說,表演任何一部作品,都可能會涉及不止一個人同時演奏或演唱不同音高的音,或者,對一個鍵盤演奏者來說,總是有不止一個手指同時彈奏不同的琴鍵。當然也有例外,例如無伴奏的長笛、小提琴,等等,但即使是這樣的作品,其中暗含的和聲背景也往往能夠被我們的聽覺所感受到。”在舒伯特的藝術歌曲創作中,和聲是他藝術特色的一個部分,本人通過研究,對他的和聲進行以下幾個方面的分析。

1.阻礙進行的使用

阻礙進行,廣義地說,屬功能和弦包括各級和弦的離調和弦不解決到所屬的主和弦,往往進行到所屬主和弦的下三度和弦。在舒伯特的藝術歌曲中就頻繁地使用了三級和弦代替一級和弦形成阻礙進行的感覺。以聲樂套曲冬之旅中的《晚安》為例。

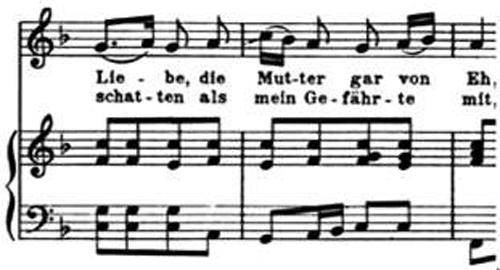

《晚安》這首作品的調性變化豐富,整首作品以d小調為主,調性變化為:d小調F大調降B大調d小調F大調降B大調d小調D大調G大調D大調d小調。當調性從d小調精心布局轉到了同名D大調后,如譜例1所示

譜例1

“譜例1”的第1小節和聲為D大調的I級和弦,第2小節第一拍是D大調的V2/V和弦,第二拍出現#e1是f1的等音,這個和弦是Ⅶ7/Ⅲ,鋼琴低音聲部的d則是大調的主持續音。然而這個本該到達Ⅲ級的和弦并沒有按照常規進行,而在第3小節到達Ⅲ級的下三度和弦,即D大調的I級和弦,此處的和聲功能即為阻礙進行。

和弦功能的阻礙進行,延遲了音樂的停頓感,同時也形成了出其不意的音響效果。“譜例1”第二拍的Ⅶ7/Ⅲ的低聲部是主持續音,因此音響色彩更為新異。

2.延留音的運用

延留音是指和弦進行中上一和弦中的某一音以和弦外音的方式出現在下一個和弦中,延留音的出現會打破原有和弦的和協性,從而形成新的音響效果,使聽眾耳目一新,如“晚安”片段譜例2所示。

譜例2

“譜例2”中第一小節調性從D大調轉到G大調,第二小節最后半拍到第三小節第一拍是V34/VV的和弦進行,鋼琴右手聲部的g1就是延留音,是前一和弦的七音。直到第二拍g1才級進到#f1解決。因為延留音的使用,打破了和弦的三度疊置規則,在聽覺上會出現不協和的音響效果,這樣就形成了新的音響效果。

狄德羅的主要美學觀點之一就是“反對墨守成規”,就像以賽亞·柏林對狄德羅所寫的藝術評論文章《沙龍》片段的理解一樣:“這是對天才的頌歌,是對才智的反調、對規則的反調、對十八世紀吹噓的所謂美德——心智健全呀、理性呀、分寸呀、比例呀,凡此種種,不一而足的反調。”而在舒伯特的歌曲中經常使用阻礙進行、延留音等打破常規的寫作手法,這種打破規則、追求新的音響效果,不拘形式、富有創造性,這極具浪漫主義色彩,是對現實枷鎖束縛的反抗,是對自由世界的向往,他把這種想要把沖破束縛的想法融合到作品里,用自己獨特的音樂語言來表達復雜多變的情感。

二、鋼琴聲部與聲樂的融合

舒伯特的藝術歌曲不僅僅是詩與曲的結合,而是詩、曲、伴奏有機的結合與統一,詩意和情景的交融讓音樂的形象更加自然地流露。在《西方文明中的音樂》中保羅·亨利·朗對舒伯特的鋼琴伴奏就有這樣的高度評價:“舒伯特的器樂伴奏所起到的作用,有點像莫扎特歌劇中管弦樂隊,它為聲樂之花的生長提供了氣氛和土壤。特別突出的例子是他的套曲《美麗的磨坊女》和《冬之旅》。這些套曲的持續不斷的魅力亦來源于此;伴奏是使我們保持在總的曲意情緒之中,而聲樂部分則給我們展示出它的各種不同的景象,這在《冬之旅》中尤為突出。”通過對樂曲的細致研究,通過以下兩個方面對鋼琴與聲樂的融合進行分析。

1.音色的特點

舒伯特在歌曲創作中,對音色的把握非常細膩,鋼琴與聲樂演奏同樣旋律所營造的混合音色、強弱變化形成的音色對比,以及加強音色等都體現出他對鋼琴和聲樂音色效果的整體設計與構思。如譜例3所示。

譜例3(A)

譜例3(B)

譜例3(C)

譜例3由三個片斷組成,A、B、C分別是“風信旗”的引子、第一段聲樂進入和第二段聲樂進入的部分。

譜例3(A)力度記號為f,左右手聲部相隔一個八度演奏同樣的旋律,意為加強音色,加強高音聲部和低聲部的音色。譜例3(B)鋼琴聲部八度跟旋律演奏,力度記號為p。這樣的做法不僅是要強調主旋律,更多的是想要營造一種混合音色的效果,同樣的旋律通過人聲和鋼琴一起表演出來可以達到兩種樂器的音色效果。再加上力度的變化這樣就與譜例3(A)的引子形成強弱對比,給觀眾聽覺上帶來音色上明亮與暗淡的效果。

譜例3(C)是和譜例3(B)的旋律一樣,但是鋼琴伴奏聲部移低了一個八度彈奏,力度記號變成pp,很弱。而聲樂部分加了一個表情記號leise(德語),意為溫柔的。鋼琴聲部移低八度的演奏與聲樂聲部拉開了音區,這樣的做法使得聽覺上減少了亮度和一定的尖銳性,也使音色更加低沉。再加上力度記號變得很弱以及聲樂表情記號溫柔地,使得音響效果和譜例3(B)所帶來的音響效果又形成了對比,同樣的旋律,經過作曲家微妙的設計,達到了弱-更弱的變化,這樣的做法讓音樂的色彩更加暗淡靜謐。

2.復調手法的運用

復調相對主調而言有兩段旋律以上同時進行,互相獨立且統一。舒伯特的藝術歌曲中大量使用了復調寫作,鋼琴聲部與聲樂同時創作,構思巧妙,邏輯嚴謹。

譜例4(A)

譜例4(B)

譜例4(A)、4(B)都是《冬之旅》“晚安”的片段。譜例4(A)的鋼琴左手聲部與聲樂的旋律幾乎一樣,左手聲部先于聲樂聲部一拍出現,但又和諧地統一為一個整體,該處運用了復調手法中的模仿復調。譜例4(B)中鋼琴右手聲部八度演奏旋律,聲樂部分演唱另一條旋律,有一種“你停我走”的感覺,兩條旋律音高節奏雖然不同,但從縱向來看,和聲卻又統一,該處使用了復調的對比手法。此時的左手一直在彈奏柱式和弦,形成了和聲襯托的效果。

從以上兩個例子可以看出,舒伯特所創作的藝術歌曲,鋼琴伴奏是與聲樂已經融為一體,不能單純分開。鋼琴聲部不再單單是伴奏,他賦予鋼琴伴奏和聲樂同樣的地位,無論是作品中復調手法的運用,還是為了營造更加豐富的音色音響效果,鋼琴聲部都與聲樂緊緊地結合在一起,不可分割。

通過對“晚安”“風信旗”的分析不難發現,作品中調性頻繁轉換、游離;出現了許多延留音、先現音等和弦音之外的不協和音;和聲進行經常打破三度疊置的規則;鋼琴伴奏與聲樂的融為一體性,這些都是舒伯特作品中的典型特征,具有極高的藝術性。《冬之旅》是舒伯特創作生涯的晚期作品,“一直充溢著陰暗沮喪的心情”,似乎在尋找新生的自由,也許他在詩歌中找到了,在那里他可以逃避擺脫束縛,在自己創作的歌曲里自由地表達思想。也許通過調性頻繁地變換游離就是表達自己內心情感、也許打破三度疊置的和弦使用就是他對自由的渴望,這些典型的音樂特征都極具浪漫主義色彩,他的作品為后期浪漫主義的發展提供了橋梁作用。

參考文獻:

[1][英]以賽亞·伯林著:《浪漫主義的根源》,亨利·哈代編,呂梁等譯,譯林出版社,2011年版。

[2][美]保羅·亨利·朗著:《西方文明中的音樂》,楊燕迪譯,廣西師范大學出版社,2016年版。

李云龍 上海大學音樂學院碩士

狄其安 上海大學音樂學院教授