推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新平臺政策:功能、結(jié)構(gòu)與優(yōu)化

石書玲

[摘 要]創(chuàng)新政策結(jié)構(gòu)優(yōu)化是衡量經(jīng)濟高質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展的重要標志之一。基于經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展對創(chuàng)新政策供給的新要求,分析了國家自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)新平臺功能,由此將創(chuàng)新平臺試點政策劃分為戰(zhàn)略引領(lǐng)型政策、資源整合型政策和平臺扶持型政策三大類。將此分類與創(chuàng)新平臺規(guī)劃-建設(shè)-運營的全鏈條相結(jié)合,對創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)體系進行了構(gòu)建。以國家自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)新平臺試點政策為樣本,利用NVIVO和UCINET工具對試點政策結(jié)構(gòu)進行了量化分析。結(jié)果表明:我國創(chuàng)新平臺試點政策供給結(jié)構(gòu)缺失,未能有效發(fā)揮政策對創(chuàng)新平臺資源集聚與整合的引領(lǐng)作用,也未能覆蓋創(chuàng)新平臺建設(shè)與運營的全過程,為解決上述問題提出了政策優(yōu)化的建議。

[關(guān)鍵詞]創(chuàng)新平臺;試點政策;政策功能; 政策結(jié)構(gòu);經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

[中圖分類號]F293.1[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0461(2021)04-0001-07

一、問題的提出

黨的十九大明確提出了新時期我國經(jīng)濟發(fā)展的基本特征由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,而經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展必然賦予創(chuàng)新政策以更深層次的內(nèi)涵。通過梳理相關(guān)觀點,可以將創(chuàng)新政策的新內(nèi)涵歸納為兩個層面:一是創(chuàng)新政策目標導(dǎo)向?qū)用妗R髣?chuàng)新政策要適應(yīng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展要求,要基于新發(fā)展理念形成高質(zhì)量的政策供給[1]。二是如何實現(xiàn)創(chuàng)新政策目標導(dǎo)向?qū)用妗4硇杂^點認為需要對創(chuàng)新政策結(jié)構(gòu)進行調(diào)整與優(yōu)化[2],要使創(chuàng)新政策結(jié)構(gòu)成為衡量經(jīng)濟高質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展的重要標志之一[3]。

作為創(chuàng)新政策試驗田的國家自主創(chuàng)新示范區(qū),其創(chuàng)新政策結(jié)構(gòu)的合理性對引領(lǐng)我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的意義尤為凸顯,這是由自創(chuàng)區(qū)先天被賦予的可以大膽突破、先行先試的創(chuàng)新特性所決定的。但是,目前社會各界對自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新政策的研究尚局限于科技金融[4]、財政稅收[5]、科研經(jīng)費改革[6]、科技成果轉(zhuǎn)化[7]等單項試點政策領(lǐng)域,而對重大科技創(chuàng)新活動所需的創(chuàng)新平臺政策結(jié)構(gòu)的研究尚缺乏關(guān)注,使得作為國家重大創(chuàng)新載體的自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺政策的理論研究嚴重滯后于現(xiàn)實需求,在一定程度上影響了創(chuàng)新政策的高質(zhì)量供給。

本文對我國自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺試點政策功能與結(jié)構(gòu)進行了以下研究:第一,分析經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展視閾下自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺應(yīng)該具備的功能與角色,以及如何基于創(chuàng)新平臺功能對其試點政策作出合理分類;第二,將創(chuàng)新平臺政策分類與創(chuàng)新平臺規(guī)劃-建設(shè)-運營的全鏈條相結(jié)合,對創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)體系進行構(gòu)建;第三,對我國自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺政策結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及問題進行研究,提出優(yōu)化建議。

二、研究綜述

(一)創(chuàng)新平臺功能

創(chuàng)新平臺功能研究是創(chuàng)新平臺政策分類研究的基礎(chǔ)。最早對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺功能進行研究的學(xué)者Timmons(1999)[8]指出,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺具有引導(dǎo)功能、集聚功能和扶持功能,其中,引導(dǎo)功能指引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)者識別創(chuàng)業(yè)機會、市場和風(fēng)險,集聚功能指幫助創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者進行信息挖掘、搭建創(chuàng)新團隊和創(chuàng)新聯(lián)盟,扶持功能指對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者面臨的各種問題提供系列化支持服務(wù)。Robert Baum(2006)[9]又將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺功能與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)階段相聯(lián)系,指出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺在不同階段應(yīng)該提供不同的服務(wù)功能,即創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)早期階段面對項目篩選主要提供引導(dǎo)功能,中期階段面對已經(jīng)確定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目主要提供集聚功能,后期階段面對各類風(fēng)險因素主要提供扶持功能。

綜上,經(jīng)典文獻中對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺功能所進行的研究都是基于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目角度,并且將為科技創(chuàng)新活動提供各類服務(wù)的平臺也都納入了創(chuàng)新平臺的范疇,進一步豐富了創(chuàng)新平臺的內(nèi)涵。

(二)創(chuàng)新政策分類

創(chuàng)新政策分類是創(chuàng)新政策體系研究的基礎(chǔ),目前對創(chuàng)新政策分類的難點主要取決于分類的標準難以把握。Rothwell等(1981)[10]在研究產(chǎn)業(yè)政策時采用了供給類、需求類和環(huán)境類的政策分類方式,國內(nèi)學(xué)者霍慧智(2015)[11]對京鄂皖蘇創(chuàng)新驅(qū)動政策、劉忠艷(2016)[12]對中國青年創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)政策、范柳等(2017)[13]對三大經(jīng)濟圈創(chuàng)新政策的分析均沿用了該種分類方式;張永安等(2016)[14]對中關(guān)村創(chuàng)新政策采用了權(quán)威型、指導(dǎo)型、緊迫型及階段型的政策分類方式;黃如花等(2017)[15]對北京和上海政府的數(shù)據(jù)開放政策采用了核心政策文本、支持性政策文本和背景性政策文本的分類方式;魏世杰(2017)[16]按照創(chuàng)新政策目標的導(dǎo)向性,對創(chuàng)新政策采用了鼓勵創(chuàng)新行為、激勵創(chuàng)新主體和營造創(chuàng)新環(huán)境的分類方式;劉新民等(2018)[17]對我國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策的研究采用了財稅、金融、技術(shù)、人才、產(chǎn)業(yè)政策和社會化服務(wù)政策的分類方式。

綜上,對創(chuàng)新政策的分類比較復(fù)雜,也不存在統(tǒng)一的分類標準,但歸根結(jié)底還是要依據(jù)所研究對象的特性、承擔(dān)的功能與所要實現(xiàn)的目標綜合而定。

三、自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺試點政策:功能與分類

(一)創(chuàng)新平臺試點政策功能

基于創(chuàng)新平臺具有的引導(dǎo)、集聚和扶持功能,我國自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺同樣也應(yīng)具有引導(dǎo)、集聚和扶持三項功能。但是,鑒于我國自創(chuàng)區(qū)設(shè)立的特殊性,應(yīng)該基于頂層設(shè)計的戰(zhàn)略角度,而不是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目角度,賦予創(chuàng)新平臺功能以更深層次的戰(zhàn)略性內(nèi)涵。第一,引導(dǎo)功能,即各自創(chuàng)區(qū)應(yīng)充分體現(xiàn)國家“頂層設(shè)計”理念,圍繞各自戰(zhàn)略目標和功能定位,依據(jù)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來布局創(chuàng)新平臺及服務(wù)方向;第二,集聚功能,即基于戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局,引導(dǎo)創(chuàng)新資源配置方向,使創(chuàng)新資源在分園之間、城鄉(xiāng)之間乃至區(qū)域之間進行合理配置和整合,實現(xiàn)錯位發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展,為解決創(chuàng)新資源分散、集聚和共享程度低等問題發(fā)揮重大作用;第三,扶持功能,即還應(yīng)出臺一系列能夠支持各領(lǐng)域創(chuàng)新平臺進行建設(shè)及運營的“一攬子”扶持政策。

自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺功能決定了其角色定位應(yīng)該是戰(zhàn)略引領(lǐng)者、資源整合者和平臺扶持者。相應(yīng)地,其試點政策本質(zhì)上也應(yīng)由其承擔(dān)的功能和角色來決定,這些功能決定著創(chuàng)新平臺試點政策構(gòu)建的方向,也賦予了創(chuàng)新平臺試點政策應(yīng)具有戰(zhàn)略引領(lǐng)、資源整合和平臺扶持三項功能,這樣才能使創(chuàng)新平臺真正成為科技創(chuàng)新的搖籃。國家自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺功能、角色定位及試點政策關(guān)系如圖1所示。

(二)創(chuàng)新平臺試點政策分類

基于自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺政策功能,可以將創(chuàng)新平臺試點政策分為戰(zhàn)略引領(lǐng)型政策、資源整合型政策和平臺扶持型政策三大類。其中,戰(zhàn)略引領(lǐng)型政策是指對創(chuàng)新平臺作出統(tǒng)籌規(guī)劃和部署的指導(dǎo)性政策;資源整合型政策是指對創(chuàng)新資源進行優(yōu)化配置、引導(dǎo)創(chuàng)新功能集聚和創(chuàng)新資源聚集的一系列政策;平臺扶持型政策是對創(chuàng)新活動提供全方位、全過程支撐的一攬子服務(wù)平臺政策。同時,考慮到自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺通常都要依據(jù)各自發(fā)展規(guī)劃、再經(jīng)過縝密的論證決策才能設(shè)立、建設(shè)和運營,因此,基于創(chuàng)新平臺實際運行全過程角度,又可以將創(chuàng)新平臺試點政策劃分為規(guī)劃、建設(shè)和運營3個階段。本研究將創(chuàng)新平臺試點政策功能與平臺規(guī)劃-建設(shè)-運營全鏈條相聯(lián)系對試點政策進行綜合分類,更有助于揭示創(chuàng)新平臺試點政策的結(jié)構(gòu)狀況。

四、自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)體系構(gòu)建

(一)創(chuàng)新平臺政策文本搜集

本研究考慮到設(shè)立較晚的自創(chuàng)區(qū)仍處于起步階段,一些試點政策還處于調(diào)研和擬定階段而尚未出臺,暫不具備研究條件,因此,將這類自創(chuàng)區(qū)予以剔除,并選擇具有兩年以上建設(shè)經(jīng)驗的自創(chuàng)區(qū),再剔除以整個城市為基本單元的深圳自創(chuàng)區(qū)和以整個城市群為單元的珠三角自創(chuàng)區(qū)之后,得到以國家級高新區(qū)為建設(shè)載體的自創(chuàng)區(qū)共14個作為研究對象。

政策文本搜集時間均截至2020年2月,搜集途徑有兩條:一是通過自創(chuàng)區(qū)官方網(wǎng)站,這類自創(chuàng)區(qū)有中關(guān)村、東湖、張江、成都、西安、鄭洛新;二是對沒有官方網(wǎng)站或網(wǎng)上資料缺乏的自創(chuàng)區(qū),通過實地考察來搜集政策匯編,如長株潭、杭州、天津自創(chuàng)區(qū)均以實地考察方式獲得。通過網(wǎng)上搜集和實地考察兩種方式的互補,確保了政策資料搜集的完整性。在對各類創(chuàng)新政策資料進行廣泛閱讀基礎(chǔ)上,特別關(guān)注與平臺、創(chuàng)新平臺、協(xié)同創(chuàng)新平臺、創(chuàng)新基地、孵化載體、眾創(chuàng)空間、創(chuàng)客工場、創(chuàng)新中心、服務(wù)平臺、基礎(chǔ)設(shè)施平臺、平臺集聚、轉(zhuǎn)化機構(gòu)、轉(zhuǎn)化平臺等與創(chuàng)新平臺有關(guān)的關(guān)鍵詞匯,篩選出相關(guān)的創(chuàng)新平臺試點政策文本共141份,其發(fā)布狀況見表1所示。

(二)創(chuàng)新平臺政策結(jié)構(gòu)體系構(gòu)建

將141份政策文本全部導(dǎo)入NVIVO軟件,查詢與創(chuàng)新平臺有關(guān)的關(guān)鍵詞匯,再通過內(nèi)容聚類分析,梳理出政策文本中出現(xiàn)的不同創(chuàng)新平臺,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同階段創(chuàng)新平臺試點政策的側(cè)重點有所不同。其中,規(guī)劃階段的創(chuàng)新平臺試點政策屬于戰(zhàn)略引領(lǐng)型,通常以發(fā)展規(guī)劃綱要、總體行動計劃及意見形式發(fā)布;建設(shè)及運營階段的創(chuàng)新平臺試點政策統(tǒng)屬于資源整合型和平臺扶持型。進一步依據(jù)政策文本內(nèi)容,將資源整合型政策聚類為協(xié)同創(chuàng)新平臺、創(chuàng)新功能集聚區(qū)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)促進平臺、特色園區(qū)5個子類;平臺扶持型政策涉及創(chuàng)新的多個環(huán)節(jié),將其聚類為非協(xié)同創(chuàng)新平臺、共性技術(shù)服務(wù)平臺、孵化載體、科技成果轉(zhuǎn)化平臺、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺、人才引進平臺、人才培育平臺、信用服務(wù)平臺、創(chuàng)新投資服務(wù)平臺、科技金融服務(wù)平臺10個子類。

鑒此,基于創(chuàng)新平臺規(guī)劃-建設(shè)-運營的全鏈條,并基于本研究以創(chuàng)新平臺功能所做的政策分類,構(gòu)建的創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)體系如表2所示。

五、我國自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)分析

(一)政策結(jié)構(gòu)分布

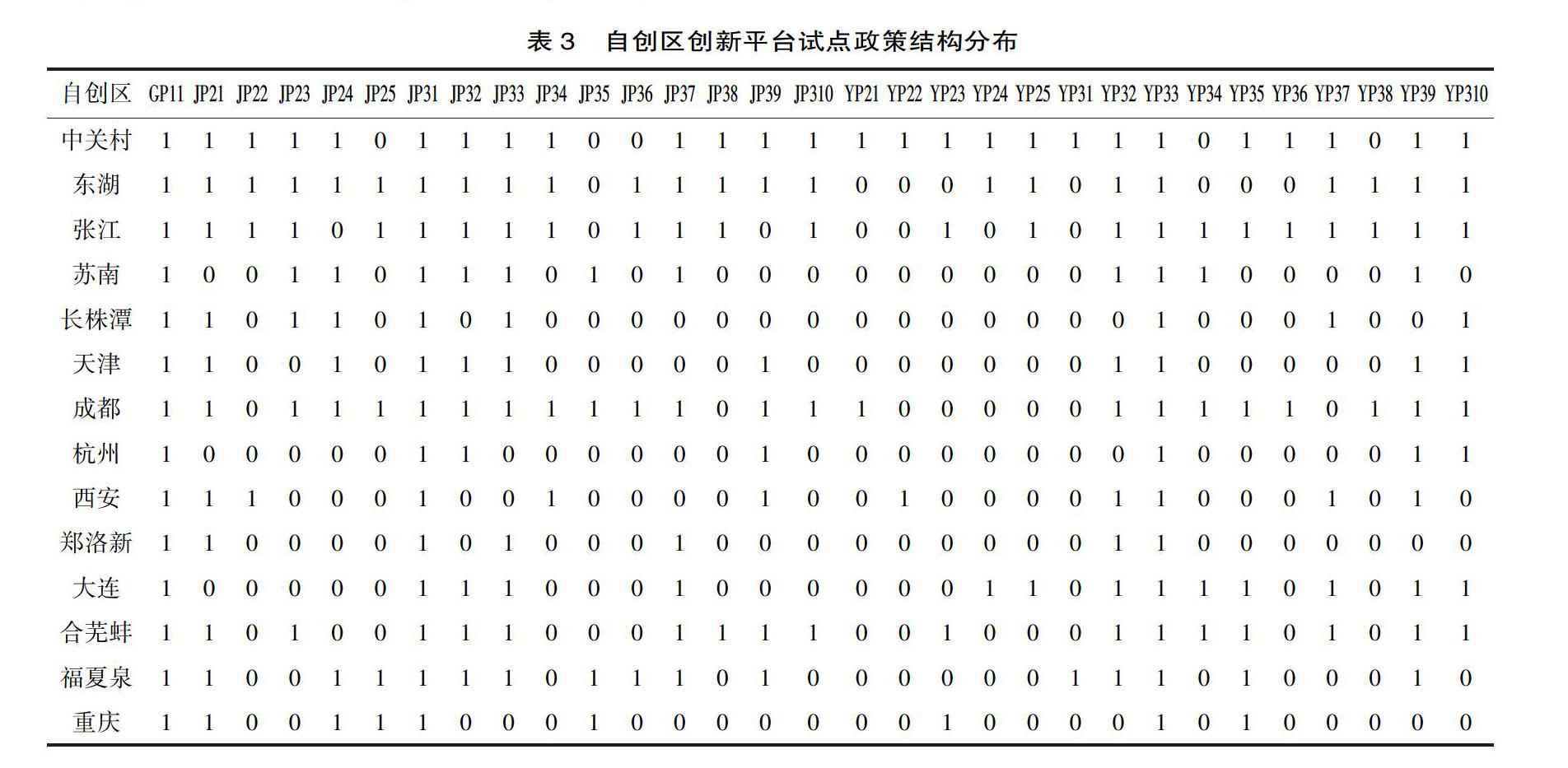

按照構(gòu)建的創(chuàng)新平臺政策結(jié)構(gòu)體系,基于試點政策文本的內(nèi)容分析,以有無具體的平臺支持政策為依據(jù),有則填寫“1”,無則填寫“0”,對于有指導(dǎo)性政策但未落實到資金支持層面或其它支持層面的一概視為無。由此形成的規(guī)劃、建設(shè)與運營階段創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)分布,如表3所示。

表3的政策結(jié)構(gòu)分布構(gòu)成了社會網(wǎng)絡(luò)分析模型中的2-模網(wǎng)絡(luò),即由各個自創(chuàng)區(qū)集合和由這些自創(chuàng)區(qū)所頒布的試點政策集合所構(gòu)成的隸屬網(wǎng)絡(luò),因此,可以用Ucinet工具進行度數(shù)中心度(Degree)和中間中心度(Betweenne)指標的分析,據(jù)此形成規(guī)劃-建設(shè)階段、運營階段創(chuàng)新平臺政策的中心度可視化分析知識圖譜,分別如圖2、圖3所示。

(二)政策結(jié)構(gòu)問題

由中心度知識圖譜節(jié)點大小可以清晰地識別出哪些自創(chuàng)區(qū)、哪些政策居于網(wǎng)絡(luò)核心或網(wǎng)絡(luò)邊緣,也就是哪些自創(chuàng)區(qū)的政策結(jié)構(gòu)相對完整合理、哪些不完整,哪些政策被關(guān)注較多、又有哪些政策被關(guān)注較少或易于被忽視。綜上,可以得出創(chuàng)新平臺試點政策在不同階段的分布結(jié)構(gòu),即各自創(chuàng)區(qū)都出臺了對創(chuàng)新平臺進行規(guī)劃的政策文件;無論建設(shè)階段還是運營階段,多數(shù)自創(chuàng)區(qū)對孵化載體、公共技術(shù)服務(wù)平臺、人才培育平臺及創(chuàng)新投資服務(wù)平臺的政策支持比較重視,尤其對孵化載體運營都提供了政策支持;同時也揭示出政策結(jié)構(gòu)方面存在的一些突出問題。

1.自創(chuàng)區(qū)層面的問題

突出表現(xiàn)為不同自創(chuàng)區(qū)的創(chuàng)新平臺政策結(jié)構(gòu)存在較大差異,且半數(shù)以上自創(chuàng)區(qū)的創(chuàng)新平臺政策結(jié)構(gòu)極不完整。14個自創(chuàng)區(qū)中,無論規(guī)劃-建設(shè)還是運營階段,網(wǎng)絡(luò)中心位置排在前幾位的基本都是中關(guān)村、張江、成都、東湖,說明這4個自創(chuàng)區(qū)出臺的創(chuàng)新平臺試點政策的配套性和覆蓋面好于其他自創(chuàng)區(qū)。規(guī)劃-建設(shè)階段政策覆蓋面最好的東湖為87.5%,運營階段覆蓋面最好的中關(guān)村為81.3%。但是規(guī)劃-建設(shè)階段仍然有鄭洛新、大連、杭州、重慶、長株潭、西安和天津7個占比達到50%的自創(chuàng)區(qū)出臺的創(chuàng)新平臺政策覆蓋面低于50%,運營階段有鄭洛新、長株潭、重慶、杭州、西安、蘇南、天津和福夏泉8個自創(chuàng)區(qū)出臺的創(chuàng)新平臺政策覆蓋面低于50%,說明這些自創(chuàng)區(qū)出臺的創(chuàng)新平臺試點政策的覆蓋面窄,政策結(jié)構(gòu)極不完整,配套性較差,與創(chuàng)新的多元化需求不相匹配。

2.創(chuàng)新平臺政策層面的問題

第一,資源整合型政策普遍缺失嚴重。表現(xiàn)為14個自創(chuàng)區(qū)中,對創(chuàng)新功能集聚區(qū)建設(shè)提供政策支持的僅4個,占比28.6%,而對其運營提供政策支持的僅2個,占比14.3%;對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)促進平臺及特色園區(qū)建設(shè)提供政策支持的不多于8個,對其運營提供政策支持的不多于4個,占比不高于28.6%。說明我國自創(chuàng)區(qū)雖普遍注重創(chuàng)新平臺的戰(zhàn)略規(guī)劃,但對其資源整合功能的重要性認識有限;同時反映出多數(shù)自創(chuàng)區(qū)對創(chuàng)新平臺的空間布局缺乏內(nèi)在的協(xié)調(diào)性和周密性考慮,即使出臺了創(chuàng)新平臺的空間布局規(guī)劃,也未能將規(guī)劃進一步部署到位,使創(chuàng)新資源難以在空間上和功能上得以整合。

第二,扶持型政策中人才引進、信用服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)及成果轉(zhuǎn)化平臺政策缺失嚴重。表現(xiàn)為14個自創(chuàng)區(qū)中,對人才引進服務(wù)、信用及知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺的建設(shè)提供政策支持的均為4個,對科技成果轉(zhuǎn)化平臺的建設(shè)提供政策支持的也僅為6個,而對這些平臺的運營提供政策支持的介于3—7個之間。說明大多數(shù)自創(chuàng)區(qū)還沒有意識到這些創(chuàng)新平臺所具有的創(chuàng)新扶持功能,同時反映出對創(chuàng)新平臺的扶持也缺乏基于創(chuàng)新的系統(tǒng)特性和內(nèi)在需求的全盤考慮。

第三,對協(xié)同和非協(xié)同這兩個重大創(chuàng)新平臺存在重建設(shè)輕運營的突出現(xiàn)象。運營階段的數(shù)據(jù)顯示,對于協(xié)同創(chuàng)新平臺,僅中關(guān)村、成都兩個自創(chuàng)區(qū)提供了政策支持;對非協(xié)同創(chuàng)新平臺,僅中關(guān)村、福夏泉兩個自創(chuàng)區(qū)提供了政策支持,占比均為14.3%。說明絕大多數(shù)自創(chuàng)區(qū)對協(xié)同和非協(xié)同創(chuàng)新平臺存在重建設(shè)輕運營的現(xiàn)象,與創(chuàng)新活動的階段化需求和科技創(chuàng)新的鏈條不匹配。

六、結(jié)論與優(yōu)化建議

(一)研究結(jié)論

通過研究我國自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺功能、分類及結(jié)構(gòu),得出以下結(jié)論:①基于創(chuàng)新平臺功能,提出了戰(zhàn)略引領(lǐng)型、資源整合型和平臺扶持型的創(chuàng)新平臺政策分類模式,有助于發(fā)揮我國創(chuàng)新平臺的戰(zhàn)略引領(lǐng)和創(chuàng)新驅(qū)動作用。②將創(chuàng)新平臺政策分類與平臺規(guī)劃-建設(shè)-運營全鏈條相聯(lián)系,運用內(nèi)容分析法,構(gòu)建了適應(yīng)我國經(jīng)濟高質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展的創(chuàng)新平臺試點政策結(jié)構(gòu)體系,有助于統(tǒng)籌創(chuàng)新平臺布局及完善相關(guān)配套政策。③通過政策文本量化分析得出我國自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺政策的結(jié)構(gòu)性問題比較突出,超過一半的自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新平臺政策的覆蓋面比較窄,難以適應(yīng)創(chuàng)新的多主體、多階段需求,尤其是資源整合型政策缺失相當嚴重,很難發(fā)揮創(chuàng)新平臺的資源整合功能,人才引進平臺、信用及知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺及成果轉(zhuǎn)化平臺政策缺失也比較嚴重,難以發(fā)揮創(chuàng)新平臺的扶持功能和對創(chuàng)新的推動作用。

(二)創(chuàng)新平臺政策優(yōu)化建議

第一,統(tǒng)籌創(chuàng)新平臺布局、完善試點政策結(jié)構(gòu)缺失問題。鑒于創(chuàng)新是多主體共同完成的活動系統(tǒng),決定了創(chuàng)新政策也是多維度政策的有機結(jié)合和相互協(xié)調(diào),因此,未來創(chuàng)新平臺試點政策設(shè)計的方向是基于對創(chuàng)新平臺的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局,著力完善政策結(jié)構(gòu),注重對重大創(chuàng)新平臺給予建設(shè)及運營兩個階段的支持,將易于被忽視的人才引進服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)及成果轉(zhuǎn)化服務(wù)等創(chuàng)新平臺納入政策支持體系。人才引進服務(wù)平臺的作用是梳理各地人才政策、提供人才評價標準與評價體系、進行人才信息化工程以及人才數(shù)據(jù)庫軟件開發(fā)建設(shè),為高端人才引進提供服務(wù);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺的作用是對企業(yè)各類知識產(chǎn)權(quán)進行申請、評估、保護、侵權(quán)查處與糾紛調(diào)解,同時為科技企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款提供支撐;科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)平臺的作用是與成果提供方合作,建立科技成果項目庫,尤其建立聚焦新一代信息技術(shù)、智能制造、新材料新能源、生物醫(yī)藥健康等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的顛覆性創(chuàng)新成果項目庫,為供需雙方提供科技成果對接轉(zhuǎn)化渠道和轉(zhuǎn)化機制。因此,將上述3個創(chuàng)新平臺納入政策支持體系是創(chuàng)新活動不可或缺的。

第二,重視創(chuàng)新平臺資源整合功能的發(fā)揮。鑒于創(chuàng)新平臺應(yīng)承擔(dān)的資源整合功能明顯缺失的問題,一是應(yīng)反思創(chuàng)新平臺試點政策的設(shè)計理念,強化創(chuàng)新平臺承擔(dān)資源整合功能對于創(chuàng)新驅(qū)動的重大意義;二是應(yīng)圍繞對創(chuàng)新平臺的統(tǒng)籌規(guī)劃,從頂層和政策供給端加強創(chuàng)新平臺對資源整合的調(diào)節(jié)能力,引領(lǐng)創(chuàng)新資源向高、精、尖、特、新聚集。建議對重大協(xié)同創(chuàng)新平臺,軍民融合創(chuàng)新平臺,產(chǎn)學(xué)研用一體化創(chuàng)新平臺,國內(nèi)外組織之間聯(lián)合共建的研究基地,對圍繞本地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及特色產(chǎn)業(yè)組建的創(chuàng)新集聚區(qū),對智慧園區(qū)、生態(tài)園區(qū)等特色創(chuàng)新園區(qū),要加大政策傾斜力度,將政策對創(chuàng)新資源集聚的引領(lǐng)作用落到實處。

[參考文獻]

[1]王一鳴.深化改革 推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展[J].理論視野,2018(11):9-13.

[2]韓永文.推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的制度環(huán)境分析[J].全球化,2018(12):1-20.

[3]高培勇.理解、把握和推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展[J].經(jīng)濟學(xué)動態(tài),2019(8):3-9.

[4]郭戎,薛薇,張俊芳,等.國家自主創(chuàng)新示范區(qū)科技創(chuàng)新政策評價研究[J].中國科技論壇,2013(11):11-16.

[5]張偉良,朱婧.國家自創(chuàng)區(qū)的創(chuàng)新特色及政策探索[J].科技政策與法規(guī),2017(1):95-100.

[6]張俊芳,張明喜,薛薇,等.國家自主創(chuàng)新示范區(qū)試點政策推廣評估[J],中國科技論壇,2017(6):13-18.

[7]韓衍青,于佳佳,陸紅娟,等.蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)新政策先行先試的探索與實踐[J].江蘇科技信息,2018(6):1-6.

[8]TIMMONS J A. A new venture creation[M]. Singapore:McGrawHill,1999.

[9]ROBERT BAUM,MICHAEL FRESE,ROBERT A BARON.The psychology of entrepreneurship[M].New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,2006.

[10]ROTHWELL R,ZEGVELD W.Industrial innovation and public policy:preparing for the 1980s and the 1990[M].London:Frances Printer,1981.

[11]霍慧智.京鄂皖蘇當?shù)貏?chuàng)新驅(qū)動政策分析——基于內(nèi)容分析法的探討[J].科技進步與對策,2015(12):114-118.

[12]劉忠艷.中國青年創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)政策評價與趨勢研判[J].科技進步與對策,2016(12):103-108.

[13]范柳,張亞男,劉新民.區(qū)域經(jīng)濟圈創(chuàng)業(yè)政策比較分析及啟示[J].科技進步與對策,2017(13):47-54.

[14]張永安,耿喆,王燕妮.我國區(qū)域科技創(chuàng)新政策的系統(tǒng)性分類——基于中關(guān)村數(shù)據(jù)的研究[J].系統(tǒng)科學(xué)學(xué)報,2016,24(2):92-95.

[15]黃如花,苗淼.北京和上海政府數(shù)據(jù)開放政策的異同[J].圖書館,2017(8):20-26.

[16]魏世杰.中國創(chuàng)新政策體系存在的問題和完善思路[J].中國科技論壇,2017(2):5-10.

[17]劉新民,錢潔瑩,范柳.基于文本分析的我國創(chuàng)業(yè)政策結(jié)構(gòu)與特征研究[J].山東科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2018(3):84-91.

Innovation Platform Policy to Promote Highquality Economic Development: Function, Structure and Optimization

——A Quantitative Analysis Based on Policy Text from National Independent Innovation Demonstration Zone

Shi Shuling

(Tianjin University of Commerce,Tianjin 300134,China)

Abstract:

The optimization of innovation policy structure is one of the important symbols to measure the coordinated and highquality economic development. Based on the new requirements for innovation policy under the goal of highquality economic development, this paper analyzes the innovation platform functions of National Independent Innovation Demonstration Zone, and thus divides the innovation platform pilot policies into three categories: strategic leading policy, resource integration policy and platform supporting policy. This paper combines? this classification with the whole chain of innovation platform planningconstructionoperation, and constructs the pilot policy structure system of innovation platform. Taking the innovation platform pilot policies of National Independent Innovation Demonstration Zone as samples, the paper gives an empirical analysis of the policy structure by using NVIVO and UCINET software. The results show that: there is a lack of supply structure for innovation platform pilot policy in China; it fails to play a leading role in the aspects of innovation resource gathering and integration; and it also fails to cover the whole process of the construction and operation of the innovation platform. In order to solve the above problems, some policy optimization suggestions are proposed.

Key words: innovation platform; pilot policy; policy function; policy structure; highquality economic development

(責(zé)任編輯:張積慧)