閃耀生命的光輝

張仲年

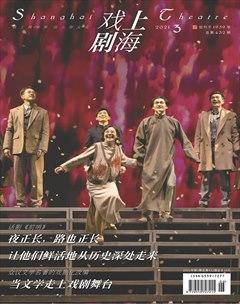

今年是建黨100周年,也是龍華24烈士犧牲90周年,24烈士之左聯五烈士是戲劇創作的上好題材,亦是上難題材。今春,上海戲劇學院一臺塑造五烈士群像的原創話劇《前哨》以其獨有的姿態成功首演,引起業界與觀眾的注目。

說來有趣,上海戲劇學院對左聯五烈士題材情有獨鐘。1979年,上戲創演了大型話劇《霜天曉角》,向中華人民共和國成立30周年獻禮。該劇以柔石等烈士遇難為背景,描繪了五位文學青年與國民黨文化圍剿生死搏斗的故事。這次上戲創排的《前哨》,則是通過五烈士不幸被捕在獄中回想昔日的困苦與斗爭、創作與愛情、跟魯迅交往學習的生動情景,正面描繪了五烈士的藝術形象,向建黨100年獻禮。這兩部戲珠聯璧合構成了20世紀30年代初文藝青年投身革命的全景畫卷。

當然,由于時代的變遷,創作觀念、審美要求以及數字科技發展,兩劇的創作特色具有很大的區別。

《霜天曉角》寫了五個文藝青年不同的政治態度和不同的命運——他們分別是“被叛徒出賣而犧牲者,不屈不撓繼續革命者,到革命根據地去鍛煉成長者,退出戰線落荒而走者,還有被敵人隱留下來的叛徒”。年屆87歲高齡的導演藝術家吳仞之教授創造性地塑造了魯迅這位“旗手”形象把五條線收攏,使它們糅合在一起。全劇沿用了傳統的戲劇結構和藝術手段。演員都是已有藝術成就的校友,表演經驗豐富,人物塑造扎實。

《前哨》編劇黃昌勇30年前執筆撰寫了《左聯五烈士評傳》,對五烈士的事跡爛熟于心。他又是現任上戲院長,對當代大學生的審美要求了然在胸。因此,他基于文獻戲劇,采用了“套嵌式+戲中戲”的結構方式,用戲劇研究生為編創《前哨》探尋五烈士革命人生的歷程,將真實史跡與當代觀念有機結合起來,并尖銳提出了研究或表現究竟有沒有價值的問題。嶄露頭角的青年導演馬俊豐采用多媒體融合的處理,賦予演出以鮮明的上海風味、上戲特點和青春力量。一批青年主創給舞臺帶來了勃勃生氣。編導憑借這種獨特形式,以“碎片化”呈現,讓演出具有“展示式”的自由。編導可以“信手拈來”——不受時序與空間限制;“面面俱到”——五烈士、過去當代任意交叉;“重點渲染”——使殷夫、柔石和馮鏗的藝術形象更為凸顯,使魯迅形象栩栩如生。這種表現方式非常符合當代青年喜歡全視點、喜多變、快節奏的觀賞習慣。因為是出于研究生的探求,呈現出來的五烈士以及魯迅形象不再強作英雄形態,而盡顯平民風采,具有強烈的親近感。尤其是魯迅家宴兩場戲生動可感、風趣橫生,給觀眾留下了較為深刻的印象。五烈士形象隨著研究生的想象與思考而不斷演進、豐滿,從外在深入內在、由文學導向革命、由“憤青”轉變為奉獻,恰如編劇心聲——五烈士“用青春和信仰去解時代的鐐銬”,而當代人則“以初心召喚未來的征途”。全劇并不是依靠故事情節來達到統一,而是通過“思考探尋”實現歷史人生和現實生命的融合。多媒體影像的主體灰色影調,時常從具象化為抽象,加之非常緩慢的移動,悄無聲息地配合著這一演化過程。演出最后,烈士們一個個中槍倒下,當代青年一個個沖向前把他們扶住,歷史和現實頓時消融結合。這樣的戲劇場面富有詩意更是深摯的象征,是最出彩最有力量的藝術語言!

誠如魯迅先生在《為了忘卻的記念》中所指出的,我們的五個青年作家遇害的時候,當時上海的報章一度不敢登載這一事件。兩年后魯迅挺身而出,把五個青年的事悲憤地宣之于世。魯迅在文章結尾時說:“將來總會有記起他們,再說他們的時候的。”是啊,在左聯五烈士犧牲90周年的時刻,話劇《前哨》擔當了記起他們再說他們的歷史重任,這是何等的具有深刻意義啊!

正如美國作家馬克·吐溫所指出的:“無論什么思想,都不是靠它本身去征服人心,而是靠它的力量;不是靠思想的內容,乃是靠那道在歷史上某些時期放射出來的生命的光輝。”《前哨》弘揚了這生命的光輝!

當然,每一種藝術形式都會帶有自身的不足。《前哨》影像的運用較為繁復,需要精簡。追索性、思辯性強的特點也使感染力有所消減,左聯五烈士形象還可以充實提升。個人以為,李偉森應得到更好的表現,他是五人中屬于革命家的人物。作為黨的領導干部,他跟魯迅的見面、他對革命歌曲特別是《國際歌》的引進推廣、他對左傾路線的反對、他的被捕等等都可以做出更有戲劇力量的呈現。對他的加重刻畫也許能為左聯五烈士題材找到新的表現路徑。

(作者為上海戲劇學院原副院長、教授、博士生導師)