人本需求和生態文明建設視角下的“多規”城鄉空間優化調控研究

甘寧 沈彥

摘要 結合國家戰略,從以人為本和生態文明建設的視角探討“多規合一”的城鄉空間優化布局體系。以國家級湘江新區為例,分析其城鄉空間發展現狀與存在問題,并在剖析生態文明與“多規合一”關系基礎上,以人文本,從發展與保護協調、布局與功能配套、集約與生態并重等方面指出生態文明對“多規”空間布局的要求,從而提出以生態為導向的“多規合一”國土空間重構的總體思路,從資源環境承載力、國土空間開發適宜性、經濟社會發展評價、區域間協調發展等方面分析空間發展條件,進而確定空間管控分區和要素布局體系,以及其他規劃與國土空間總體規劃的銜接。探索城鄉空間格局可持續構建、城鎮建設用地集約高效、生態底線控制與城鎮邊界合一等具體策略。

關鍵詞 生態文明;多規合一;空間優化;湘江新區

中圖分類號 TU982文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2021)10-0252-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.10.064

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Study on the Spatial Optimization of Urban and Rural Areas under the Perspective of Humanistic Needs and Ecological Civilization Construction—Taking Xiangjiang New Area as an Example

GAN Ning1,2,SHEN Yan1,2 (1.Hunan Key Laboratory of Land Resources Evaluation and Utilization,Changsha,Hunan 410007;2.Hunan Provincial Land and Resources Planning Institute,Changsha,Hunan410007)

Abstract Based on the new urbanization and ecological civilization construction strategy,this paper discusses the spatial optimization layout system of “multi-regulation and integration” from the perspective of ecological civilization.Taking the national-level Xiangjiang New Area as an example,we analyzed its urban and rural spatial development status and existing problems,and based on the analysis of relationship between ecological civilization and the“multiple planning integration”,from aspects of the coordination between development and protection,layout and function,intensive and ecological and so on to point out the requirement to ecological civilizationof “multiple planning integration”space layout,put forward the overall thought of territorial spatial reconstruction,from the resource environmental bearing capacity,the evaluation of economic and social development,the development of regional and regional coordination,and so on to analyze spatial development conditions,to determine space control partition and elements of system layout,and the connection between other planning and overall planning of territorial space.We explored the sustainable urban and rural spatial pattern construction,urban construction land intensive utilization,ecological baseline control and other specific strategies.

Key words Ecological civilization;Multiple planning integration;Space optimization;Xiangjiang New Area

新時期,國家大力推進生態文明建設,優化城鄉空間開發格局,迫切需要加快“多規合一”的實踐與創新。隨著《中共中央 國務院關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》《關于在國土空間規劃中統籌劃定落實3條控制線的指導意見》以及自然資源部《關于全面開展國土空間規劃工作的通知》等一系列文件出臺,明確了構建“多規合一”的國土空間規劃體系,科學劃定三條控制線,從而形成科學、適度、有序、綠色的城鄉空間格局。筆者以國家級新區——湘江新區為案例,積極探索如何優化配置城鄉人口、資源、環境、基礎設施等要素,從而促進城鄉空間優化布局與協同發展,實現區域生態效益、經濟效益與社會效益“三贏”。

1 背景概述

1.1 生態文明與“多規合一”

隨著我國近些年城鎮化進程的快速推進,城鄉生態環境問題受到嚴重影響,環境污染問題層出不窮。可見,我國城鎮化是在人口多、資源相對短缺、生態環境比較脆弱、城鄉區域發展不平衡的背景下推進的[1]。新時期,面對資源環境的嚴峻形勢,倡導生態文明建設,走出一條生態文明的中國特色新型城鄉發展道路,以期實現我國長期可持續發展[2]。黨的十八大明確提出,建設生態文明,是中華民族永續發展的千年大計。按照生態文明建設的要求,2014年3月《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》中提出推動創新城市、綠色城市、智慧城市和人文城市建設。2015年12月中央城市化工作會議提出貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,要尊重自然、順應自然、保護自然,堅持生態文明,著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展,促進生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀,構建科學合理的“三生”空間結構。此外,特別強調城鄉建設用地的集約節約利用,努力改善城鄉生態環境質量,推動形成人與自然和諧發展的現代化新格局。

近10年來,因面臨城鎮化、工業化和現代化的巨大壓力,同一個空間下多部門發展與保護類空間規劃的沖突已深刻影響我國國土空間開發和保護的成效。針對不同規劃空間布局不協調狀況,國家層面積極推動“多規合一”,通過協調不同規劃的期限、目標、內容等方面,形成城鄉發展的“一張藍圖”。通過生態空間、農業空間、城鎮空間3類空間的劃定,實現“三生”空間優化覆蓋全域,構建以生態文明和可持續發展為目標的城鄉空間布局體系[3-4]。

1.2 長沙市湘江新區城鄉空間發展現狀與問題

湘江新區(原“大河西先導區”)位于湖南省長沙市湘江西岸,地處我國城鎮化“兩橫三縱”格局中長江橫軸和京廣縱軸的結合點,以及東部沿海地區和中西部地區過渡帶、長江開放經濟帶和沿海開放經濟帶結合部(“一帶一部”)核心區域,承東啟西、連南接北的戰略地位十分突出。范圍包括長沙市岳麓區全境、望城區及寧鄉市部分區域,土地面積約1 200 km2,境內管理3個國家級經濟開發區和2個省級經濟開發區。自2015年4月以來,湘江新區作為中部地區第一個國家級新區,努力打造山清水秀、舒適高雅的品質新區,在踐行五大發展理念上發揮了示范作用,在建設“兩型”社會中發揮了先導作用,在發展新產業新業態新模式方面發揮了引領作用,在推動城鄉一體化發展上發揮了標桿作用。2017年湘江新區農用地7.92萬hm2,耕地3.04萬hm2,林地6.88萬hm2,城鄉建設用地3.04萬hm2,生態功能區眾多,地區生產總值2 167億元,占長沙市的20.57%,主要經濟指標增速均高于全市、全省。

近年來,隨著建設步伐不斷加快,對建設用地的需求逐年增加,而存量用地利用粗放且效率低,加上耕地后備資源少,目前新區基本通過“易地占補”方式解決耕地不足的問題,但由于新區發展勢頭強勁,建設用地需求與耕地保護的矛盾越顯突出,占補平衡壓力進一步加大,加上區域競爭力相對較弱,要素集聚能力有待提升,生態空間與城鎮空間、農業空間的協調度較低。

2 基于生態導向管控的“多規”城鄉空間格局優化布局路徑

2.1 優化布局思路

開展“雙評價”,是科學編制國土空間規劃的前提和基礎,是優化城市空間布局的有效手段和重要途徑。該研究以《雙評價指南》中的評價內容為依據,科學合理確定新區生態保護、農業生產和城鎮發展空間的地域單元,重點從生態控制的角度構建“雙評價”體系,評價資源發展現狀與發展潛力,突出生態極重要區對城鄉空間變化的影響,引導生態保護空間、農業生產空間的優化調整,強調“雙評價”對城鎮開發邊界的引導,識別未來城鎮發展的潛力空間,從而促進城鎮空間的精明增長,構建城鄉空間優化布局新模式,助推國土空間的高質量發展[5-7]。該研究目的在于建立一個城鄉之間要素流通順暢、基礎設施齊全、產業聯系緊密、組織功能完善的城鄉一體化復合系統,從而實現城鄉國土空間集約化、網絡化、功能化。

2.1.1 城鄉國土空間集約化。加快建設生態文明,要求“多規合一”城鄉空間的集約發展和保護生態協同并進。城鎮建設空間要不斷提升空間緊湊、集約、高效利用水平,積極探索人口、產業等要素密度高的地區集約高效利用模式,從而提升各類空間對城鄉健康持續發展的支撐保障能力。

2.1.2 城鄉國土空間網絡化。在城鄉空間優化調整過程中,要堅持以人為本,探索創新多元化的空間優化模式,真正做到生態、生產、生活空間的統籌融合,形成多層次的網絡化空間發展格局,構建以生態文明和可持續發展為目標的良性城鄉空間網絡體系。

2.1.3 城鄉國土空間功能化。

在推進生態文明建設過程中,應更加強調生態優先、綠色發展和高質量發展,通過科學劃定3條控制線,科學有序統籌3類空間布局,結合地域的資源稟賦和發展現狀,賦予各具特色的發展功能,完善各類空間功能的配套,高度契合空間的布局與功能。

2.2 評價框架構建

國土空間是一個集資源、環境、社會等要素在內的復合、多元系統,人類針對國土空間開發建設的任何活動都是基于這個集成系統的。筆者從研究區全域出發,突出“生態優先”理念,將資源環境承載能力和國土空間開發適應性評價融合為有機整體,圍繞生態保護、農業生產、城鎮建設3類功能,構建“資源稟賦+承載規模”綜合評價框架。

首先,基于現有區域土地利用總體規劃、城市總體規劃以及各類專項規劃,提取有關基礎數據,充分摸清區域資源稟賦現狀,作為后續評價的科學依據。主要是基于新區內資源環境要素組合關系,從土地資源、水資源、環境、生態等資源數據和環境特征方面入手,對資源適應性和限制性進行評價,客觀分析全域全要素對支撐農業生產、城鎮建設等人類活動的承載能力,并根據結果來合理確定城鄉空間的人口、產業集聚發展的強度與規模。

其次,國土空間開發適宜性評價主要是以城鎮建設、農業生產和生態保護各類適宜性評價結果為依據,從而劃定區域內城鎮建設和農業生產的適宜區、不適宜區,以及生態保護極重要區和重要區等空間。該研究除了側重考慮自然、人文、生態等因素以外,更關注生態產品服務價值、經濟發展重要性、自然與生態約束性以及人類主體利益需求等方面多項指標的綜合定量評價。主要是先通過研究區國土空間內單個因素、單項指標對國土空間開發適宜性的影響進行定量分析,再多因素、多指標綜合評價出對國土空間開發建設、農業發展、生態保護方面共同作用的結果,旨在摸清新區自然-人文-生態系統的今后發展潛力,優化調整各類空間功能分區,研判今后新區適宜開展生態保護、農業生產和城鄉建設的國土空間用地規模、結構和布局,構建科學合理的城鎮建設、農業發展和生態保護格局,實現區域精明增長與精細管控。

最后,開展區域環境承載能力評價主要是在城鎮建設不適宜區、生態保護極重要區和農業生產不適宜區的空間劃定基礎上,將城鎮建設不適宜區和生態保護極重要區外的空間作為農業空間承載規模最大值,將生態保護極重要區和農業生產不適宜區外的空間作為城鎮空間承載規模最大值。此外,通過相關的供需關系,從總量、地均、人均3類指標入手,通過國土空間開發適宜性評價,明確各類功能的開發適宜性分區結果,從而科學劃定“三區三線”測算區域內農業生產和城鎮開發建設的合理承載規模最大值。

3 構建新區“多規合一”城鄉空間管制分區體系

基于“雙評價”成果,科學劃定生態保護紅線、永久基本農田保護紅線、城鎮開發邊界,并與產業功能板塊布局匹配,建立與生態文明建設相適應的空間分區體系,制定相應的空間管控規則,對新區空間利用進行科學的管制限定[8-9],在新區空間范圍內,構建出“三條底線+三大空間+各類空間管治區”的空間管治分區體系,形成具有可復制推廣的新的空間格局。

具體來說,在構建城鄉空間管制分區過程中,從管治區的功能出發,統籌協調好保護與發展的關系,結合新區未來用地需求,劃分各類空間管制分區,明確各區的生態保護目標、城鄉建設重點和生態管控要求。同時,要根據空間界定、功能定位,銜接各部門的空間事權,有效運用于國土空間規劃管理。為積極推進城鄉一體化國土空間格局優化調整,結合各類空間規劃分區設置與管制要求,該研究整合劃定了城鎮優先發展區、城鎮潛力發展區、限制開發區和禁止開發區4類管制區,從而引導空間合理布局、資源優化配置,體現“多規合一”理念,不斷探索城鄉空間優化布局新模式。

4 湘江新區“多規合一”城鄉空間優化格局構建實踐

湘江新區堅持生態優先、綠色發展理念,優先錨固生態空間格局,通過“用地邊界控制線”,處理好經濟與生態、發展與保護、產業與宜居“三對”關系,統籌融合“三生”空間,實現了各類用地空間的有機整合和空間耦合匹配,增強了區域的總體土地承載力效能,提升了土地集約利用水平。

4.1 構建科學合理城鄉空間格局

城鄉空間格局是新區城鄉建設和發展的總體結構。湘江新區堅持“精明增長”“緊湊城市”理念,實施“多規合一”,通過相關控制約束界限范圍,科學劃定城鎮建設、農業發展與生態保護功能區,逐步形成城鄉統籌、功能完善的城鄉空間結構,形成“一主、三副、多點”的新區城鄉空間布局。按照“多規合一”思路的總體指引,對城鎮建設、產業發展與生態環境保護的空間布局進行匹配,基于新區的地形地貌、區位、基礎設施、人口集聚點、產業集聚區現狀,優化梅溪湖國際新城、濱江金融商務區、洋湖生態經濟區、岳麓山風景名勝區、麓谷科技新城等核心片區控規,高標準編制望城濱水新城、寧鄉溈東新城等拓展片區控規,提升產業用地比重,合理布局商住用地,留足生態用地空間,形成整體低密度、局部高效利用、景觀廊道通透、天際線優美的空間新格局(圖1)。

4.2 推進城鎮建設用地集約高效 按照“多規合一”理念,結合原新區規劃,在編制新一輪國土空間規劃“一張圖”過程中,重點協調3條控制線之間的關系,解決“生態-耕地、生態-城鎮、城鎮-耕地”三者沖突,統籌謀劃國土保護、利用、開發和整治,優化開發格局,提升開發質量,規范開發秩序,促進新區人口資源環境相均衡、經濟社會生態效益相統一[10]。開展控增量盤存量調流量行動,推進閑置空閑土地盤活利用,深入推進城鎮低效用地再開發,探索推進地下空間立體開發,提高土地利用強度和效益。同時,通過城鄉建設用地增減掛鉤、人地掛鉤等策略,保障中心城區和各級各類開發區等建設空間用地需求[11]。

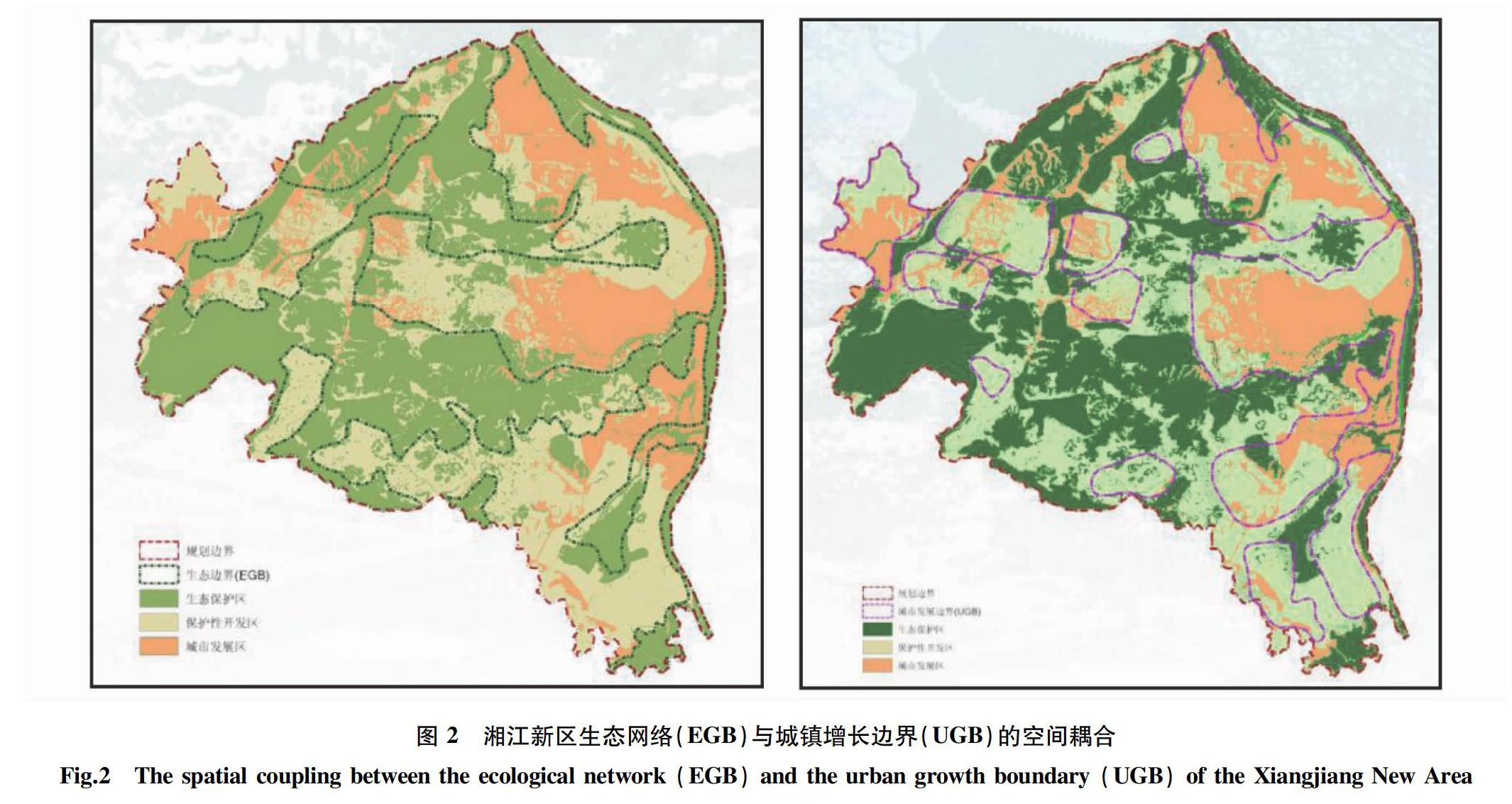

4.3 生態網絡(EGB)與城鎮發展邊界(UGB)合一

如圖2所示,科學劃定生態空間控制線和城鎮開發邊界,有利于新區由“外延式”擴張向“內涵式”發展轉變。湘江新區“兩線合一”模式旨在從生態控制的視角,把城鎮發展、生態安全有機融合、統籌推進,形成一個集自然、經濟與社會復合功能的生態系統,從而提高生態產品供給能力與價值實現,為湘江新區的生態保護與建設、自然資源有序開發和產業合理布局提供重要支撐[6]。通過界定城市基礎設施服務范圍,規劃服務設施的服務半徑和邊界,為城市再生長提供發展導向,實現城市功能組團與服務邊界的空間耦合、均衡協調。明確生態空間控制線內除因重大基礎設施、旅游配套設施等原因外,不得有任何建設行為;此外,一方面,通過國土綜合整治對生態控制線內的閑置農村宅基地、廢棄土地等進行整理;另一方面,對新區今后旅游發展用地布局做出合理安排。

5 結論與建議

城鄉空間重構旨在明確各區域空間資源優勢和發展短板的基礎上,科學有序、統籌協調國土空間各類資源的開發和保護。新時期,按照“一張圖”的總體要求,堅持“以人為本”的理念,以生態文明建設為導向,推動“多規”城鄉空間的優化調整,構建與資源環境承載能力和國土空間開發適宜性相匹配的生產、生活和生態空間格局。

為構建國土空間開發與保護統一格局,合理確定城鎮建設、農業生產和生態保護三大功能空間,在各級國土空間總體規劃的具體實施和操作中,應進一步合理解決沖突矛盾,科學劃定生態保護紅線、永久基本農田和城鎮開發邊界3條控制線,加強與各類專項規劃的銜接,加強國土空間規劃信息平臺建設,重點加強大數據技術在國土空間開發、自然資源與生態環境保護評價中的應用,形成基于大數據的國土空間規劃智能決策系統,從而全面提升城市治理水平,實現安全、健康、可持續發展。

參考文獻

[1]

本刊特約評論員.推進新型城鎮化應把握好“五個堅持”[J].農村工作通訊,2014(6):1.

[2] 孔偉.統籌城鄉的建設用地空間重構機制與對策研究[J].國土資源科技管理,2017,34(5):104-112.

[3] 程永輝,劉科偉,趙丹,等.“多規合一”下城市開發邊界劃定的若干問題探討[J].城市發展研究,2015,22(7):52-57.

[4] 張修玉.劃實生態紅線推進多規合一[N].中國環境報,2018-03-28(003).

[5] 席廣亮,許振東,葛文才,等.生態文明視角下的“多規”空間優化布局研究:以泰州市姜堰區為例[J].中國環境管理,2016,8(3):30-34.

[6] 陳雯,孫偉,李平星.“多規合一”中生態管制作用與任務[J].環境保護,2015,43(Z1):20-22.

[7] 周道靜,徐勇,王亞飛,等.國土空間格局優化中的“雙評價”方法與作用[J].中國科學院院刊,2020,35(7):814-824.

[8] 王唯山,魏立軍.廈門市“多規合一”實踐的探索與思考[J].規劃師,2015,31(2):46-51.

[9] 葉興平,何常清,陳燕飛.低碳生態視角下的江蘇省生態空間規劃研究[J].城市規劃,2013,37(2):23-26.

[10] 山東省人民政府.山東省人民政府關于創建國土資源節約集約示范省的實施意見[J].山東省人民政府公報,2018(9):15-23.

[11] 席廣亮,甄峰,翟青,等.新型城鎮化引導下的西部地區縣域城鄉空間重構研究:以青海省都蘭縣為例[J].城市發展研究,2012,19(6):12-17.