基于“練評講”模式的地理教學設計

——以“水循環”為例

夏潔雄

(廣東省江門市新會華僑中學 廣東江門 529100)

一、課標要求與目標設定

本課對應的2017版課程標準要求為:運用示意圖,說明水循環的過程及其地理意義[1]。基于課程標準,結合高一學生的認知水平,本課的地理核心素養培養目標設置如下:

1.區域認知:自然界的水通過不同環節在陸地、海洋和大氣之間循環運動,學會分析不同區域的水循環類型。

2.綜合思維:水循環將地球上的各種水體組合成連續統一的水圈,過程中滲入大氣圈、巖石圈和生物圈,將四大圈層聯系在一起,形成相互聯系、相互制約的統一整體。水循環深刻影響各圈層的統一演化過程。綜合把握這一“過程”,加深學生對地理環境整體性的認識,培養學生的地理綜合思維。

3.人地協調觀:分析人類活動對水循環的積極或消極影響,培養水資源憂患意識,形成科學的人地協調觀。

4.地理實踐力:動手繪制“海陸間水循環示意圖”并用簡練的語言表述水循環的過程和意義。運用“水循環”原理分析武漢城市內澇的原因,并為武漢市城市內澇的防治提出建設性意見。

二、教材與學情分析

教材分析:本節是人教版必修1第三章“地球上的水”的第一節,主要講述了“相互聯系的水體”“水循環的過程和意義”兩個知識點。第一個知識點淺顯易懂,是學生學習的基礎知識,是為第二個知識點學習作鋪墊;第二個知識點是本節課的重點內容,要求學生通過繪制水循環過程的示意圖,掌握水循環主要環節,并運用水循環原理知識,結合生活案例,分析人類活動對水循環的影響,理解水循環的意義。

學情分析:高一學生有強烈的好奇心和求知欲望,思維活躍,經過初中兩年的學習也具備了一定的地理認知能力,但認識得不夠全面,還未能上升到科學理性的層次,在運用地圖并結合相關資料進行分析時,學生仍感覺有一定難度。教師在教學過程中要著重進行引導與講解,培養學生的讀圖、析圖及用圖能力。通過“練、評、講、賽”等環節,充分發揮學生的積極性和主體性。

三、教學重點與難點

教學重點:水循環的類型與主要環節;

教學難點:水循環的地理意義。

四、教學過程

導入:“黃河之水天山來,奔流到海不復回”,黃河水真的不能回到黃河的懷抱嗎?

設計意圖:利用古詩詞,激起學生思維的碰撞,為本節課的學習埋下伏筆。

教學環節一:讀圖探究,建立知識聯系

展示“水循環示意圖”

學生練:用箭頭標注各水體的運動方向及各環節含義的方式,畫出三種水循環類型的簡易模式,并用簡練語言表述水循環過程。

助教評:助教A對各組代表同學匯報的成果進行投影展示,各組代表描述水循環的過程,然后助教A組織學生對成果進行評價。

教師講:點評學生展示的水循環示意圖,鼓勵、表揚正確之處,對不準確的地方進行訂正。并通過試題鞏固的形式,讓學生真正掌握這個知識點。

總結:黃河之水奔流到海,可以通過“蒸發、水汽輸送、大氣降水”等環節重新回到黃河的懷抱。

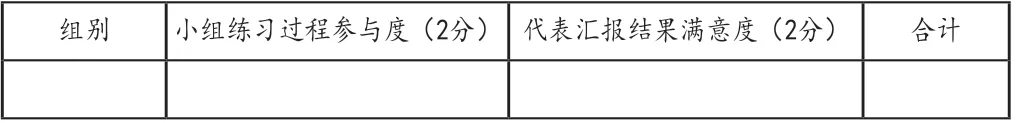

小組賽:助教B通過對剛剛小組繪圖過程、匯報結果兩個方面進行評價,評價表如下:

組別 小組練習過程參與度(2分) 代表匯報結果滿意度(2分) 合計

設計意圖:培養學生動手操作能力,提升學生繪圖技能。小組合作形式能加強學生的合作、交流能力,使其在互相評價的過程中深化對水循環過程的理解。利用學生板圖進行講解,能增強學生的成就感,并通過有效提問,讓學生主動總結水體的不同狀態和存在形式。

教學環節二:情境創設,深化知識理解

導入:黃河孕育了華夏文明,當下黃河缺水的形勢依然嚴峻,為了解決這一問題,建設“天河工程”的設想由此提出。播放“天河工程”視頻,提問:

1.“天河工程”是對水循環哪個環節進行了干預?

2.聯系之前所學的水循環知識,說說人類能夠還干預或控制水循環的哪些環節?

學生小組討論:人類能夠干預或控制水循環的哪些環節?

助教評:每組派代表進行匯報,助教進行點評,通過一匯報一點評的形式深化學生對知識的理解。

教師總結:水循環過程不是一成不變的,自然原因和人為原因都會通過改變水循環的一個或某幾個環節,使水循環過程發生變化。人類活動影響最大的水循環環節是地表徑流,主要表現是南水北調、修建水庫等。我們要辯證地看待人類活動對水循環的影響。

小組賽:準確說出關人類活動影響水循環的例子,評價表如下:

組別 能準確說出關人類活動影響水循環的例子(每個1分) 合計

設計意圖:通過討論人類活動對水循環的積極或消極影響,培養學生的水資源憂患意識,促進其形成科學的人地協調觀。

過渡:黃河流域的同胞們還在為水資源緊缺而苦苦掙扎,而遠在南邊的武漢同胞們為“水多”而發愁。展示:“武漢看海”的圖片。提問:

1.同學們想一想,為什么我國多地城市一遇大雨城市變成“海”?城市內澇可能與哪些人為因素有關?

2.請你為武漢市城市內澇的防治提出建設性意見。

學生練:小組討論,并記錄討論結果。

助教評:助教對大家找出的信息進行總結,并給出正確答案。

教師講:總結城市內澇產生的人為因素、緩解城市內澇的措施。引導學生在尊重自然客觀規律的前提下改造自然,實現人地協調發展。

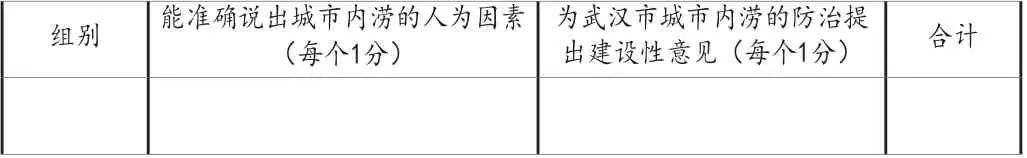

小組賽:說出城市內澇的人為因素和城市內澇的防治措施,評價表如下:

組別 能準確說出城市內澇的人為因素(每個1分)為武漢市城市內澇的防治提出建設性意見(每個1分) 合計

過渡:地球被稱為“水球”,因為有水的存在才有了生命。假設沒有水循環,我們生活的地球會變成什么樣?

設計意圖:通過引導學生逆向思考,間接培養學生的思維能力。在學生知道水循環重要性的基礎上,進一步探究水循環的地理意義。

教學環節三:材料分析,提高歸納能力

展示水循環示意圖、黃河三角洲的形成、中國四大漁場的分布圖。引導學生思考:

1.在水循環過程中全球的水量會變多或者變少嗎?

2.黃河三角洲是如何形成的?

3.一般在河流入海口有豐富的漁業資源,為什么?

學生練:小組討論,歸納水循環的地理意義并分享討論結果。

助教評:助教對大家找出的信息進行總結,并給出正確答案。

教師講:水循環是一個龐大的系統,深刻而廣泛地影響著全球地理環境。水循環有其運動、變化、發展規律,人類活動若違背了這些規律,就會受到自然的懲罰。因此,人類活動一定要遵循自然規律,按規律辦事,實現人與自然的協調發展。

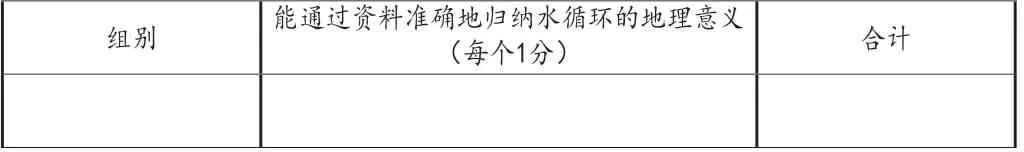

小組賽:通過資料歸納水循環的地理意義

組別 能通過資料準確地歸納水循環的地理意義(每個1分) 合計

設計意圖:學生主動參與是培養地理核心素養的基礎,給予學生充分交流討論的機會,讓學生親身感受知識的發現過程。根據提供的圖片引導學生歸納總結水循環的地理意義。

教學環節四:課后探究,拓展知識廣度

2016年,14個城市入選國家海綿城市試點。同學們課后查閱資料,了解了“海綿城市”到底是什么。思考:海綿城市能擺脫城市“看海”窘況嗎?海綿城市可以帶來哪些經濟效益和生態效益?

設計意圖:為學生留疑,讓學生繼續思考問題,培養學生的探究意識與能力。

五、教學反思

本課將練評講賽貫穿整個課堂教學,做到真正把課堂還給學生,讓學生成為課堂的主人。通過小組賽的方式,調動了課堂氣氛,最大限度地調動了學生的積極性。通過精心設計的問題導入,層層遞進,由淺入深,不斷引導學生自主或合作探究,歸納本節課的教學內容,形成一條完整的思維鏈,順利完成教學任務,效果較好。