湘鄂渝黔邊區非遺資源特色及保護性旅游開發路徑研究

楊洪 袁開國 王慧琴

摘 要:長江經濟帶湘鄂渝黔省際邊境民族地區(簡稱“湘鄂渝黔邊區”)是我國跨省交界面大、非遺資源的富集區,非遺資源保護傳承意義重大、任務艱巨。從本底特色、旅游特色和政府的法律保障三個方面對湘鄂渝黔邊區非遺資源進行基本研判。簡要審視該地區非遺旅游開發實踐,并對國內非遺旅游開發經驗和非遺與旅游融合經典案例進行初步總結和解讀。據此,提出湘鄂渝黔邊區非遺保護性旅游開發的基本路徑,即建立完善的非遺保護制度,強化社區居民的非遺保護傳承意識,加快非遺與旅游的融合發展,創新設計開發貼近現代人生活的非遺產品,創新營銷方法促進非遺可持續發展,充分利用現代教育手段全面推動非遺普及傳播。

關鍵詞:非物質文化遺產;資源特色;保護性;旅游開發路徑;湘鄂渝黔邊區

中圖分類號:F592.764? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2021)12-0115-07

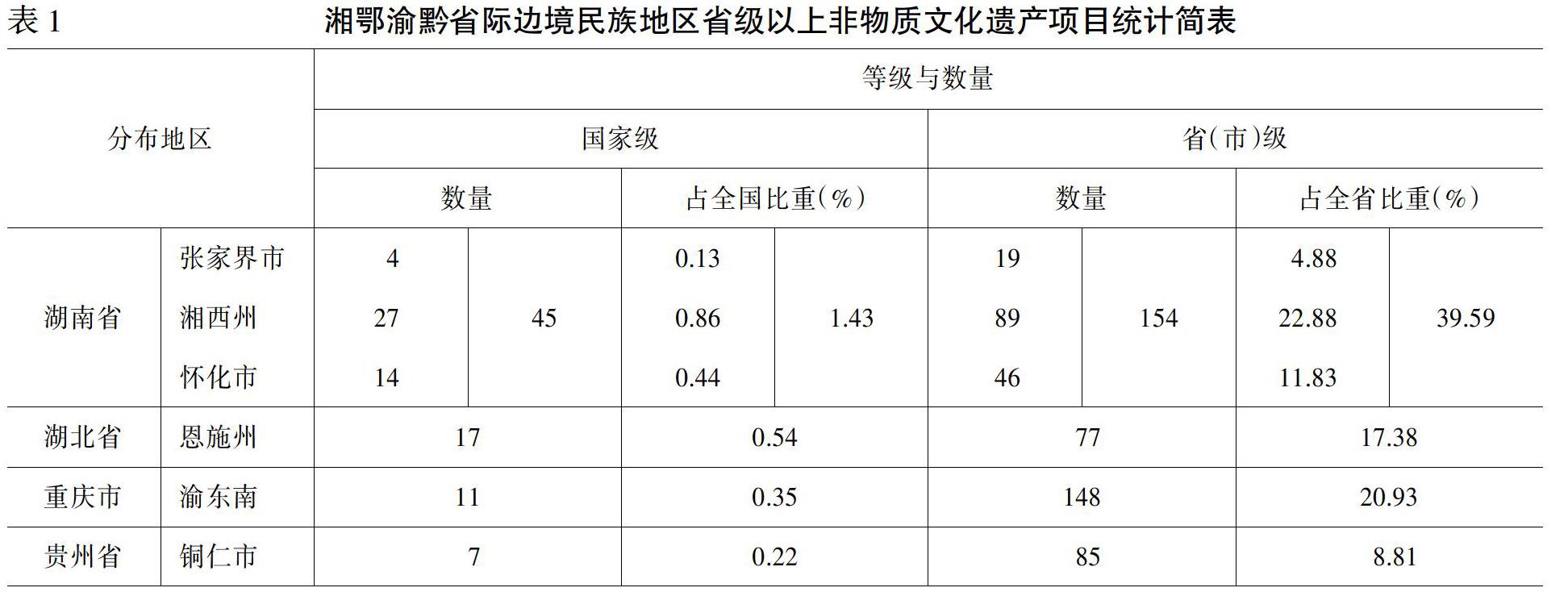

長江經濟帶湘鄂渝黔省際邊境民族地區(以下簡稱“湘鄂渝黔邊區”)包括湖南省的張家界市、湘西土家族苗族自治州、懷化市,湖北省的恩施土家族苗族自治州,重慶市的渝東南地區及貴州省的銅仁市,是我國非物質文化遺產的富集區。這里現有國家級非物質文化遺產80項,占該區國家級(各自所在轄區)非遺總數的0.22%~1.43%不等;省(市)級非物質文化遺產464項,占該區省(市)級(各自所在轄區)非遺總數的8.81%~39.59%不等見表1。這里是我國跨省交界面大、少數民族聚集多、貧困人口分布廣的連片特困地區,也是我國旅游產業發展態勢良好、最具增長潛力的跨省旅游經濟協作區之一。將湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產保護與旅游開發有機融合,是實現非遺保護和旅游脫貧致富的有效途徑。

一、湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產資源研判

(一)非物質文化遺產資源的本底特色

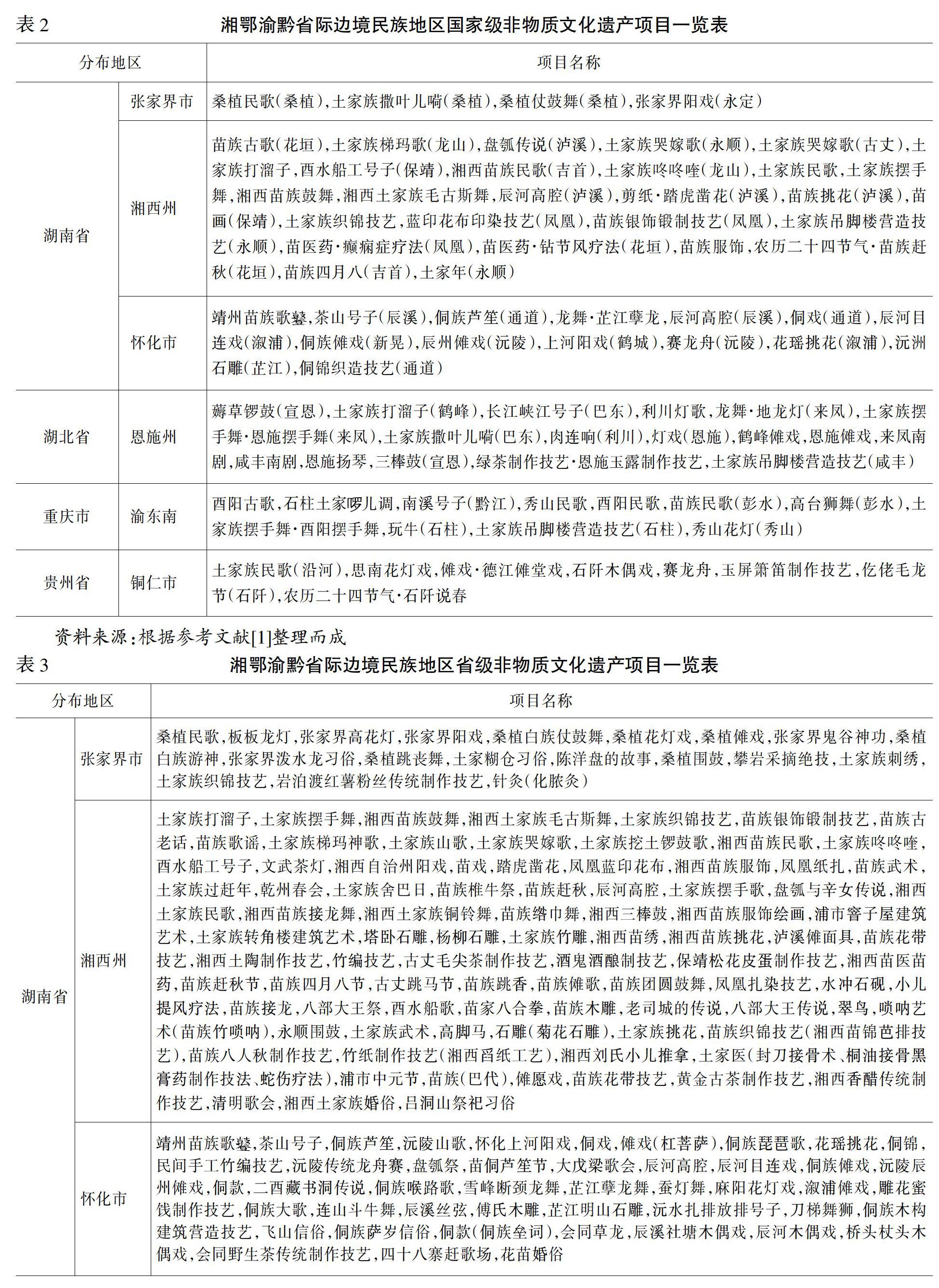

1.數量多,級別高。湘鄂渝黔邊區內非物質文化遺產資源數量眾多,僅省(市)級以上的就有544處,是全國非物質文化遺產資源最豐富的地區。該區非遺資源等級高,遺產價值大。國家級的資源就達80余處,約占全國總數的1%,國內罕見如表1、下頁表2和表3所示。

2.類型全,分布廣。湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產資源類型齊全,國家文化和旅游部公布的國家級非物質文化遺產代表性項目名錄中所列的類型[1],在這里都能找到。區內不僅類型多樣,而且分布很廣,邊區所轄六個市(州、區)中均有分布見表4。

(二)非物質文化遺產資源的旅游特色

1.旅游功能豐富。湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產資源富有濃郁的民族生活氣息,集神秘性、表演性、觀賞性、娛樂性、可參與性、體驗性、教育性于一體,旅游功能突出,充滿了歡快、娛樂、休閑、時尚元素,體現了土家、苗、侗等民族古雅淳樸、能歌善舞的民族天性[9~10]。

2.旅游品牌影響力大。湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產資源由于旅游功能獨特、突出,旅游市場的影響力和感召力很大,一直以來都是旅游產業發展重點依托的資源和重點開發的項目,許多資源地成為國家A級景區建設單位、重點培養的旅游品牌和非遺旅游最佳旅游目的地。

(三)非物質文化遺產資源保護傳承的法律保障

隨著全球化趨勢的加強和現代化進程的加快,我國的文化生態發生了巨大變化,非物質文化遺產受到越來越大的沖擊。一些依靠口授和行為傳承的文化遺產正在不斷消失,許多傳統技藝瀕臨消亡,大量有歷史、文化價值的珍貴實物與資料遭到毀棄或流失境外,隨意濫用、過度開發非物質文化遺產的現象時有發生[11],非遺保護形勢日趨嚴峻。為了加強對非遺的保護,我國政府出臺了“關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見”[11~12]。在國務院“非遺保護工作意見”的指導下,文化部和湘鄂渝黔邊區省(市)政府、人大相繼制定并頒發關于非遺保護管理辦法和保護條例[12~16],這些非遺保護管理辦法和保護條例,成為該區有效保護和傳承非遺資源,加強保護工作管理的法律依據和行動指南。

二、湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產旅游開發審視

第一,區內非遺旅游開發實踐。湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產資源的開發利用始終與區內旅游開發的進程相伴隨。在目前已形成的以“張家界—鳳凰—梵凈山”為主的黃金旅游線路,以張家界武陵源為核心,以吉首、懷化、恩施、黔江、銅仁為重要節點的旅游開發格局中,非遺旅游已成為區域旅游不可或缺的重要內容和核心品牌,成為地方旅游的文化之魂。現已形成“原生態”“遷移式”“復合式”三大典型開發模式[9~10]見表5。

第二,國內非遺旅游開發經驗。2019年,是文化和旅游融合的新紀元,作為文化領域中最具代表性的非物質文化遺產,主要以人為載體,具有重要的文化、歷史、經濟價值,它不僅是人類共同的文化瑰寶,還是人類文明的“活態”延續。在文旅融合的大趨勢下,非遺項目作為重要的旅游資源獲得越來越多的關注,其既有利于旅游的發展,也有利于非遺的保護、傳承與傳播。當前,“非遺+旅游”開發模式主要有以下幾種類型[17]見表6,對湘鄂渝黔邊區的非遺開發利用具有引領和示范作用。

第三,國內非遺與旅游融合經典案例解讀。文化和旅游部非物質文化遺產司負責人表示,黨的十八大以來,文化和旅游部以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入開展非物質文化遺產保護工作,非遺實踐日趨活躍,社會認同不斷增強,我國非遺保護工作進入鞏固搶救保護成果、增強傳承實踐活力的新階段,逐漸形成了新的氣象和格局,涌現一批具有廣泛代表性和示范借鑒意義的優秀實踐案例[18]見表7,是湘鄂渝黔邊區非遺旅游開發實踐中學習的典型、借鑒的樣板。

三、湘鄂渝黔邊區非物質文化遺產保護性旅游開發路徑

第一,建立完善非物質文化遺產保護制度。湘鄂渝黔邊區要堅決貫徹落實國務院和文旅部《關于加強我國非遺保護工作的意見和辦法》[11~12],建立并完善湘鄂渝黔邊區的非遺保護制度,堅持“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的方針,正確處理保護和利用的關系,堅持非物質文化遺產保護的真實性和整體性,在有效保護的前提下合理利用,防止對非物質文化遺產的誤解、歪曲或濫用。在科學認定的基礎上,采取有力措施,使非物質文化遺產在全社會得到確認、尊重和弘揚,使區內珍貴、瀕危并具有歷史、文化和科學價值的非物質文化遺產得到有效保護、傳承和發揚[13~16]。

第二,強化社區居民的非遺保護傳承意識。湘鄂渝黔邊區要大力開展非遺宣傳展示活動,強化當地民眾的非遺保護傳承意識,弘揚民族優秀傳統文化,營造非遺保護的良好社會氛圍。湘鄂渝黔邊區要充分依托國家“文化和自然遺產日”[19~20],通過主題節日形式,推動社區居民對非遺的關注,增強非遺保護傳承意識,強化非遺保護傳承理念,讓非遺保護傳承深入社區居民心中。我國首個文化和自然遺產日主題為“保護文化遺產,守護精神家園”。今年我國“文化和自然遺產日”活動以“非遺傳承,健康生活”為主題,以“非遺傳承進萬家,健康生活你我他”“非遺代代傳,健康常相伴”“傳承文化瑰寶,守護自然之家”為口號,聚焦非遺在人民大眾健康生活中發揮的重要作用。活動重點圍繞傳統體育、傳統醫藥和餐飲類非遺項目,開展非遺宣傳傳播等活動,普及非遺知識和健康生活理念,大力弘揚中華優秀傳統文化[21]。

第三,加快非遺與旅游的融合發展。用旅游激活非遺價值,積極推動非遺活起來,提高非遺的旅游表達能力,既是文物相關部門責無旁貸的任務與責任,也是旅游行業應有的文化自覺與擔當。湘鄂渝黔邊區要加快非遺與旅游的融合進程,借助旅游活動傳播非遺文化,豐富旅游的文化內涵,提升旅游的內在價值。游客在旅游過程中,可以通過實地體驗,了解非遺文化、學習非遺技藝,并親身參加到非遺表演及非遺藝術品創作過程中,這對提升當地的旅游知名度和影響力有著十分深遠的意義[22]。非遺與旅游融合,就是將非遺文化植入到旅游活動中,植入到游客的心目中。通過旅游,優秀的非遺得以活化,以更加生動趣味的方式向世人展示、推廣。湘鄂渝黔邊區要借鑒國內非遺與旅游融合發展的成功經驗[17],以非遺文旅融合為引領,實現在保護中發展,在發展中保護,使非遺在新時期煥發新活力。

第四,創新設計開發貼近現代人生活的非遺產品。湘鄂渝黔邊區在非遺產品開發中,要借助科技的力量,大膽融入科技元素,為非遺的保護和傳承增添貼近現代人生活的時尚元素。如音樂、舞蹈、戲曲等非遺借助現代舞臺燈光、全息影像等技術優化藝術展示內容和形式,傳統技藝、民俗等非遺的數字化保護,以及AI、VR等技術在非遺展示中的運用等。通過創新設計,將非遺代表性符號、紋樣、內容等與現代生活訴求相結合,宣傳文化創意產品,豐富非遺展示形式、增加非遺體驗內容,不斷增強非遺的表現力、傳播力,提高非遺與時俱進的時代感和時尚感,拉近年輕人與非遺的距離,提高年輕人的關注度和參與度,形成新的吸引力[23]。

第五,創新營銷方法促進非遺可持續發展。湘鄂渝黔邊區要綜合利用多種營銷手段,將傳統的非遺展示活動與現代的非遺觀展、觀演、直播、主題講座等手段相結合,讓非遺被更多的民眾了解和認識,實現非遺宣傳營銷效果最大化。要引入互聯網銷售平臺,加速非遺產品市場價值的實現,既能幫助區內的非遺傳承人靠技藝和非遺產品脫貧致富,又能吸引更多人加入非遺保護和傳承,避免部分非遺項目因缺乏傳承人而陷入發展困境[23]。要借助“互聯網+”,用年輕人喜歡的網絡元素激發年輕一代對非遺的興趣和熱情;要以短視頻、VR、直播等為載體,吸引他們主動參與非遺活動,使古老的非遺傳統文化換發全新活力,以促進湘鄂渝黔邊區非遺的可持續發展。

第六,充分利用現代教育手段全面推動非遺普及傳播。湘鄂渝黔邊區要充分利用現代教育的手段和方式,全面推動非遺的普及傳播:要以社會教育參與到家庭教育之中,激發幼兒對非遺項目的興趣、情感;要以社區教育培育非遺項目生存的社會環境;要以學校教育播灑非遺文化的種子;要以廣泛社會教育提高民眾認知,形成非遺生存發展的良性社會大環境。旅游具有寓教于樂的教育功能,成為非遺普及傳播的重要途徑[24]。湘鄂渝黔邊區要充分發揮各級非遺傳承人在推動非遺普及傳播中的關鍵性作用。推動非遺的普及傳播是各級傳承人的責任擔當,其重要的使命就是把非遺的核心技術傳授給下一輩。湘鄂渝黔邊區要以傳承人工作室和非遺傳習基地、傳習所為抓手,適當結合現代職業教育,強調師帶徒,少而精,力爭一對一地將傳承人的核心技藝完整精準地傳給下一輩,保證非遺項目原始信息最大限度地得到活態傳承[24]。

參考文獻:

[1]? 國家文化和旅游部.國家級非物質文化遺產代表性項目名錄[EB/OL].中國非物質文化遺產網,2019-03-19.

[2]? 湖南省人民政府.湖南省省級非物質文化遺產名錄[EB/OL].湖南省人民政府門戶網站,2013-01-08.

[3]? 湖南省文化廳.關于公示第四批省級非物質文化遺產代表性項目名錄推薦項目名單的公告[N].湖南日報,2016-05-11.

[4]? 恩施州文體局.恩施州國家級、省級、州級非物質文化遺產名錄[EB/OL].恩施州文化和旅游局網站,2014-04-28.

[5]? 湖北省人民政府.湖北省人民政府公布第六批省級非物質文化遺產代表性項目名錄正式公布[EB/OL].中國非物質文化遺產網,2020-03-04.

[6]? 重慶市人民政府.重慶市市級非物質文化遺產代表性項目名錄[EB/OL].中國非物質文化遺產網,2019-07-01.

[7]? 銅仁市文化館.銅仁地區國家級、省級、地區級非物質文化遺產項目名錄清單[EB/OL].銅仁市文化館網站,2015-01-01.

[8]? 貴州省人民政府.貴州省公布第五批省級非物質文化遺產名單[EB/OL].人民網貴陽頻道,2019-06-08.

[9]? 楊洪,袁開國,黃靜.湖南西部地區非物質文化遺產旅游開發研究[J].廣義虛擬經濟研究,2010,(3):48-57.

[10]? 楊洪,袁開國.湖南懷化非物質文化遺產旅游開發研究[J].旅游研究與實踐,2013,(3):27-31.

[11]? 國務院辦公廳關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見(國辦發[2005]18號)[EB/OL].中華人民共和國中央人民政府門戶網站,2005-08-15.

[12]? 國家級非物質文化遺產保護與管理暫行辦法(中華人民共和國文化部[2006]第39號)[EB/OL].中華人民共和國中央人民政府門戶網站,2006-11-02.

[13]? 湖南省人民政府辦公廳關于加強非物質文化遺產保護工作的意見(湘政辦發[2005]27號)[EB/OL].湖南省人民政府網站,2005-09-12.

[14]? 湖北省人大常務委員會.湖北省非物質文化遺產保護條例(湖北省人大常委會[2012]第143號)[EB/OL].全國人民代表大會網站,2012-10-12.

[15]? 重慶市人民政府辦公廳.關于加強我市非物質文化遺產保護工作的實施意見(渝辦發[2005]223號)[EB/OL].重慶市政府網站,2005-10-18.

[16]? 貴州省人大常務委員會.貴州省非物質文化遺產保護條例(貴州省人大常委會[2012]第6號)[EB/OL].新華網,2012-03-31.

[17]? 文旅融合時代“非遺+旅游”的N種打開方式你知道嗎?[EB/OL].百家號/睿途旅創,2019-06-12.

[18]? 陳熠瑤.非遺與旅游融合十大優秀案例發布[J].中國旅游報,2019-06-10.

[19]? 國務院關于加強文化遺產保護的通知(國發[2005]42號)[EB/OL].中華人民共和國中央人民政府門戶網站,2005-12-22.

[20]? 國務院.國務院關于同意設立“文化和自然遺產日”的批復(國函[2016]162號)[EB/OL].中華人民共和國中央人民政府門戶網站,2016-09-17.

[21]? 王洋.今年“文化和自然遺產日”非遺宣傳聚焦“健康生活”[N].中國旅游報,2020-04-27.

[22]? 張苗熒.非遺+旅游,拓寬遺產傳承途徑[N].中國旅游報,2019-05-29.

[23]? 吳麗云.遺產日助推非遺保護傳承發展[N].中國旅游報,2020-06-11.

[24]? 張玫,靳暢,王文華,等.“小眾堅守+大眾關注”:讓非遺留下來傳下去[N].中國旅游報,2020-06-08.

Abstract:Xiang-E-Yu-Qian provincial border ethnic minority areas in The Yangtze river economic belt are large interprovincial border areas and rich in intangible cultural heritage resources in China.The task of inheriting and protecting intangible cultural heritage resources is of great significance and arduous.This paper makes a basic research on the intangible cultural heritage resources in the border areas of Xiang-E-Yu-Qian from three aspects:background characteristics,tourism characteristics and legal guarantee of the government,briefly reviews the practice of intangible cultural heritage tourism development in this areas,and also makes a preliminary summary and interpretation of the domestic experience of intangible cultural heritage tourism development and the classic case of the integration of intangible cultural heritage and tourism.Accordingly,this paper puts forward the basic path of intangible cultural heritage protection tourism development in the border areas of Xiang-E-Yu-Qian:to establish a sound intangible cultural heritage protection system;to strengthen community residents awareness of intangible cultural heritage protection;to accelerate the integrated development of intangible cultural heritage and tourism;to innovate design and development of intangible cultural heritage products close to modern life;to Innovate marketing methods to promote the sustainable development of intangible cultural heritage;to make full use of modern educational means to promote the spread of intangible cultural heritage.

Key words:intangible cultural heritage;resource characteristics;protective;tourism development path;Xiang-E-Yu-Qian provincial border ethnic minority areas

[責任編輯 曉 群]