月在關山高處明

——箏曲《月色清明》的音樂分析

張木子

引 言

《月色清明》由中央音樂學院李萌教授創作于2007年。樂曲主題材料選取自哈薩克民歌《在那遙遠的地方》,在保留原曲骨干音的同時從調性、節奏節拍、旋律等方面進行衍展擴充,使之既與原歌曲的抒情風格及少數民族風情契合,又以器樂作品的視角更加飽滿的詮釋主題素材。全曲由《月色》和《大漠放歌》兩部分組成,將浪漫瑰麗與沖動強烈兩種不同的音樂色彩交織,是為極具音樂張力的箏樂佳作。

一、關于音樂材料

(一)基本音樂材料及定弦

《月色清明》定弦是依據表現題材和特定音樂風格的需要而選擇、確定的綜合調式。由于作品主要音樂材料引自《在那遙遠的地方》,作曲家選用“La、Do、Re”具有五聲性的核心音高作為旋律發展的基本音樂材料。為豐富和聲效果及調式調性變化,采用七聲混合性的方式定弦。《月色》的定弦以七聲自然音階B-A-G-F-E-D-C為基礎,中音區加入#G、#F和#C,低音區為民族五聲性的E-B-D-E。這樣的定弦方式使《月色》具有東方韻味的同時又帶有歐洲七聲調式的特點。兩個樂章的銜接處挪動箏碼,使#C→C,B→#A,#F→F,G→#G,形成《大漠放歌》的定弦。《大漠放歌》定弦中運用到小二度和增二度音程,借鑒新疆木卡姆音樂中的微分音,為樂曲帶來濃郁的西域風格。

為兼顧兩個樂章的音樂風格,使作品中的西域音樂元素與東方韻味都得以展現,定弦方面做出如下安排:

圖1 《月色清明》定弦圖

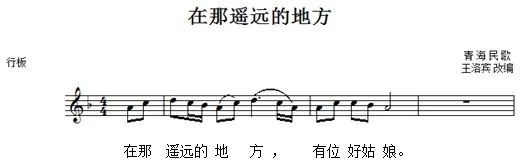

(二)主要音樂材料

圖2 《在那遙遠的地方》旋律①

《月色清明》中,作曲家將原旋律拉寬放慢,并多次將反附點節奏和大跳音程結合使用。核心音高“La、Do、Re”通過變換模進方式、變換演奏法的方式在樂曲中循環出現。樂曲區別于原歌曲悠長深遠的特點,轉而產生跌宕起伏的錯落感,為器樂音樂的演奏增添了更多彈性空間。

圖3 《月色清明》主題旋律

二、曲式結構

《月色清明》篇幅長大,由《月色》和《大漠放歌》兩個樂章構成。筆者從對李萌教授的采訪中獲知,樂曲曲式構思并未嚴格采用某一種西方曲式結構。作品曲式安排中蘊藏中國傳統音樂與中國文學“形散而神不散”的思想,將意象片段式呈現,如隨筆般隨心而動。又以民歌主題不動聲色的將兩個音樂形象反差極大的樂章合理規劃、有機統一,可謂匠心獨運。

(一)《月色》曲式結構

《月色》是一首以民歌為素材的循環再現多段體②,結構為“A-B-A1-C-A2”,《月色》曲式結構如圖4所示。

圖4 《月色》曲式圖③

引子(1-17小節),連續三個重音移位構成了引子的樂匯動機,引出樂曲的發展。

A段(18-46小節),主題素材第一次出現,民歌素材旋律被拉寬變形,用陳述性的語氣娓娓道來。作曲家對主題旋律進行了4次片段式的分解。每當音樂即將進入不安的情緒中,主題旋律隨即出現,不安的念頭轉瞬即逝,猶如思緒反復拉扯。

B段(47-88小節),新材料1出現,采用了“對稱句”的寫法,樂段對仗工整、清晰流暢。B樂段用跳躍的節奏型、混沌的“三對二”復合節奏和密集的雙手琶音營造出與主題素材對立的音樂形象。

A1段(89-96小節),主題非原樣再現。左手伴奏聲部的節奏型變得密集,情緒逐漸開始激動。這一樂段右手主題旋律用長于抒情的搖指演奏,左手采用密集連貫的琶音。這樣的技法安排,使主題情感進一步得到釋放。作曲家對音樂形象的塑造是多面的,“月色”除了A樂段中的縹緲的形象外,也有A1段中抒懷和釋放的一面。

摘 要:人事檔案管理是事業單位各項管理的基礎,科學的人事檔案管理,直接關系著事業單位的整體運營效果,同時還在很大程度上推動事業單位的改革和發展。因此,在事業單位人事檔案管理中,應該結合人事檔案管理中存在的問題,運用科學有效的方法策略,提高人事檔案管理的整體水平。

C段(97-119小節),新材料2出現,具有展開部情緒不穩定的特點。這部分熱烈的情緒與《月色》其他樂段在風格上有所區別,為樂章帶來新鮮的感覺,同時為《大漠放歌》做出鋪墊。這一樂段的感染力非常強,聽者的思緒即刻從清冷的月色中走出,加入到歡歌熱舞的場景里。

A2段(120-126小節),主題非原樣再現,前一樂段的高潮情緒在此逐漸消弱。主題以隱約朦朧的方式出現,與A樂段構成首尾呼應的效果。熱烈的情緒過后是淡淡的失落,久久不能消退。此處旋律聲部由左手奏出,從音色和力度上弱化了主題,暗示樂章即將結束。

(二)《大漠放歌》曲式結構

《大漠放歌》的曲式采用了多段體結構,由四個段落構成,段落間形成對比、并置、展開的關系。曲式結構如圖5所示。

圖5 《大漠放歌》曲式圖

第Ⅰ段(1-74小節):新材料以開門見山、直抒胸臆的方式出現,迅速將音樂帶入到自由灑脫的情緒中。這一樂段中右手音型十分規整,左手節奏型多變,出現了雙八節奏型、附點音符、切分音和空拍帶來的不規則重音。作曲家意圖通過右手“馬不停蹄”的演奏配合左手多變的節奏體現馳騁中享受自由、灑脫、酣暢的情感。

第Ⅱ段(75-101小節):主題素材以變換音區的方式出現。從演奏角度考慮,這一樂段的出現放緩了此前熱烈飽滿的情感,演奏者可在此樂段調整體力和情緒,更飽滿的迎接其后的高潮樂段和尾聲樂段。

第Ⅲ段(102-164小節):樂段具有展開部的性質。節奏和重音都有強烈的不安情緒在其中。這一樂段在創作和演奏技法上與第I階段有相似之處,也是《大漠放歌》音樂形象的加固與升華。右手沿用了4個十六分音符的節奏型,左手則加入了很多的掃弦技法,在聽覺和視覺上產生不斷的沖擊感。這是全曲的高潮樂段,激烈和沖動的情緒在此得到了釋放。

第Ⅳ段(165-190小節):主題最后一次出現。從全曲結構來看,與第一部分《月色》形成呼應,起到點題的作用。尾聲情感濃烈,它與之前激烈和沖動的情感有所不同,更像是豁然開朗的情感升華,在茫茫天地間釋放內心的情緒。所有的遺憾、失落、欣喜、憧憬交織在一起,全曲在意猶未盡的回音中結束。

《月色》和《大漠放歌》采用不同的曲式結構和創作素材,彼此間相互獨立,形成樂章間的對比。但通過主題旋律的循環出現將兩個獨立的樂章串聯起來,加深樂曲的內在聯系。每次主題的出現都是情緒的遞進,是從“小我”向蒼茫天地的升華。《大漠放歌》的尾聲采用主題旋律作為收尾,與中國傳統音樂中的“合尾”理念不約而同。作曲家塑造出兩個性格鮮明的音樂形象,通過貫穿于耳的哈薩克民歌將二者串聯起來。《月色》的清新、華麗與《大漠放歌》的超逸、灑脫相交織,構畫出“月在關山高處明”極富詩意的音樂意境。

三、特殊節奏、節拍的運用

李萌教授從小生長在廣西,浸染于少數民族能歌善舞的環境中。她的作品個人風格鮮明,尤以神秘的旋律、豐富的和聲、密集的音型為長,對節奏的敏感更根植于她的創作思路中。《月色清明》取材自哈薩克民歌,豐富多變的節奏躍然入耳,時常將聽者代入到邊陲之地熱情動感的少數民族歌舞中,以此也可窺見作曲家敏銳的素材捕捉能力與熟稔的創作經驗。

(一)不規則重音

《月色》引子部分,從第二小節的重音移位處開始,依次加入一、二、三個八分音符,直到引出肯定的樂匯動機。這樣的節奏發展形態與梅西安節奏系統中的“增減時值節奏”(見圖6畫方框處)有異曲同工之妙,在實際演奏中能夠產生加速和推進的作用。這里用強調重音的方式為引子的發展增添助力,與其后突慢的樂句形成了鮮明的對比,形成音樂發展中的張力效果。

圖6 引子發展動機

《月色》第99小節,此處節奏型進行人為切割,形成重音移位。這部分音樂與《月色》的抒情浪漫形成反差,像是為《大漠放歌》做出鋪墊。不規則重音使得音樂在聽覺上更為激動和堅定,如同男女老少圍繞篝火載歌載舞的歡樂場景。音樂中透露出的原始力量感,極富動力效果。

圖7 第99小節特殊的重音位置(1)

《大漠放歌》第22小節作曲家改變小節內的重音位置。左手6/8的強弱規律本應是:強-弱-弱-次強-弱-弱,重音在此移至原本的弱拍位置,更加突出了切分節奏的律動。左手的音型與右手密集規律的音型形成對比,為音樂增添了感染力。

圖8 第22小節特殊的重音位置(2)

《大漠放歌》第113小節,這里產生的不規則重音效果與前兩例不同,作曲家并沒有在此安置特殊的重音記號。在演奏中,位于弱拍的掃弦技法使音響產生了無音高音群的特效,堅定有力。而單音雖處在重拍,但其音響薄弱,在實際演奏效果中仍處弱音位置。

圖9 第113小節特殊的重音位置(3)

(二)復合節拍

《月色》65、66小節,單位拍內右手的三連音與左手的八分音符構成“三對二”的復合節奏。此處右手較為混沌的音樂氣氛與左手清晰的音型相結合,既起到銜接鞏固B段音樂形象的作用,又達到音樂不斷向前推進的效果,形成B段結構內部的小高潮,為其后的雙手琶音段落做出鋪墊。

圖10 第65小節左右手形成“三對二”的復合節奏

《月色》99小節為10/8的節拍,根據重音將右手分為2/8+2/8+2/8+2/8+2/8,左手分為3/8+3/8+3/8+1/8,形成復合節奏并帶來重音位置的變化,為這一段落增添舞蹈的律動。這一部分的音樂色彩轉入到歡欣鼓舞的情趣中,既與尾聲部分的靜謐空曠形成對比,又與《大漠放歌》部分相映成趣。

圖11 第99小節重音移位形成復合節拍

綜上,復合節奏、節拍及不規則重音的運用為樂曲意境增添了畫面感。《月色》中,重音的移位和交錯為抒情樂章增添跳躍、熱鬧、歡騰的氣氛。《大漠放歌》中,作曲家通過節奏、節拍的變換及重音的錯位,為聽眾營造出一種強有力的沖擊感。二者動靜交織,令人心馳神往。

結 語

箏曲《月色清明》由《月色》和《大漠放歌》兩個樂章構成,作曲家賦予它們不同的音樂意境刻畫和人文內涵表達。月色的浪漫華麗與大漠的沖動豪邁,兩個不同的意象交織碰撞在一起,產生“月在關山高處明”的審美意趣。

筆者在演奏中發覺對作品的處理還是以過往演奏的“經驗”為主,如此感性的認識不足以支撐更深層的樂曲解讀。對《月色清明》的創作要素進行分析后,許多演奏中模棱兩可的概念漸漸明朗。在感性的演奏中輔以理性的理論知識,期以達到更豐盈更深刻的演奏效果。■

注釋:

① 王洛賓:《在那遙遠的地方》,筆者由簡譜譯為五線譜。

②③ 張珊.當代古箏名作教學與演奏詳解[M].湖南文藝出版社,2010.