百年前,長(zhǎng)沙人怎樣看戲

任大猛

晚清時(shí)期,雖然當(dāng)時(shí)沒(méi)有電影和電視,但當(dāng)湘軍東征歸來(lái),長(zhǎng)沙城內(nèi)看戲已成為當(dāng)時(shí)最時(shí)髦最受歡迎的事。這時(shí)的長(zhǎng)沙城,有著充滿(mǎn)煙火氣的“娛樂(lè)的幸福感”。

站在戲臺(tái)下,像個(gè)呆頭鵝

晚清時(shí),戲劇為什么會(huì)在長(zhǎng)沙城內(nèi)成為民眾廣受歡迎的娛樂(lè)方式,當(dāng)時(shí)的長(zhǎng)沙人又是怎樣看戲的?

光緒三十年(1904)以前,在長(zhǎng)沙全城還找不到戲園。當(dāng)時(shí)的普通人看戲,大多趕往熱鬧的廟宇,因?yàn)榭梢悦赓M(fèi)看到廟臺(tái)戲(亦稱(chēng)臺(tái)子戲)。因湘軍東征回來(lái),長(zhǎng)沙這座城市流金淌銀,或因各神佛的誕辰,或因還愿酬神,長(zhǎng)沙各處廟宇隨時(shí)都在大鑼大鼓地演戲。

當(dāng)時(shí)船商、木商順湘江而下賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),籮業(yè)因生意興旺,也往往“斗盒子”(湊資)敬神演戲。這樣的戲劇表演,一般以“本”計(jì)算,一本四出,任人選擇,錢(qián)多的可演五出六出戲,有的甚至專(zhuān)門(mén)請(qǐng)人來(lái)演《封神榜》 《西游記》或《精忠說(shuō)岳》這些一演就是幾天的大戲。

廟臺(tái)演戲,是不向觀眾收錢(qián)的,只要有閑心,盡可以去隨意觀看,于是長(zhǎng)沙一些戲臺(tái)上就出現(xiàn)了這樣的對(duì)聯(lián):“看不見(jiàn)姑且聽(tīng)之,何必四處鉆營(yíng)極力排開(kāi)前面者;站得高弗能久也,莫仗一時(shí)得志挺身遮住后來(lái)人。”

那時(shí),大多數(shù)長(zhǎng)沙人看戲就像對(duì)聯(lián)中所寫(xiě),站在寺廟和祠堂的戲臺(tái)下,伸長(zhǎng)脖子,像個(gè)呆頭鵝一樣擠著看戲臺(tái)上鑼鼓聲里張揚(yáng)的“武將身后旗,小姐手中扇”。有一個(gè)名叫易順鼎外號(hào)“仙童”的人形容臺(tái)下的觀眾:“你擠我擠,擠得幾無(wú)立足地;好看歹看,看完總有會(huì)心時(shí)。”

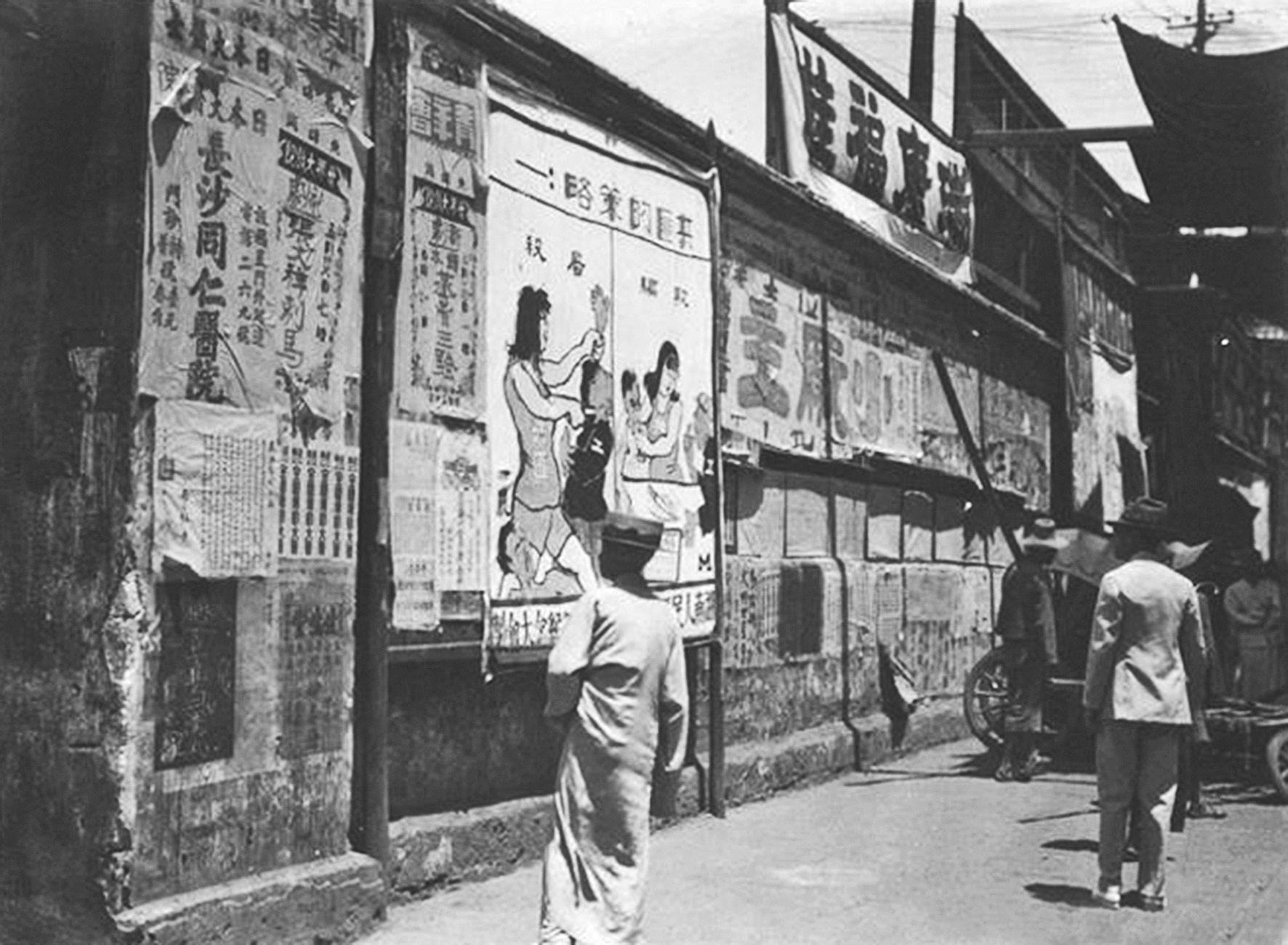

當(dāng)時(shí),長(zhǎng)沙城內(nèi)廟宇戲臺(tái)幾乎沒(méi)有停歇的時(shí)候,按演戲時(shí)間早晚,分為早早臺(tái)、早臺(tái)、早午臺(tái)、午臺(tái)、晚臺(tái)。如何找到好看的戲?長(zhǎng)沙各處檳榔攤子為招徠生意出現(xiàn)了一種新的生計(jì),就是愛(ài)看戲的人用一文錢(qián),可以到檳榔攤子上查戲牌。各檳榔攤主每日往坡子街旁的衣鋪街戲劇業(yè)祖師廟老郎廟抄得各戲班的定戲單(當(dāng)時(shí)長(zhǎng)沙城內(nèi)各戲班每日被雇演戲的本數(shù)和地點(diǎn),都會(huì)提前一日?qǐng)?bào)知老郎廟)。由此,也可知當(dāng)時(shí)長(zhǎng)沙城內(nèi)戲劇業(yè)的發(fā)達(dá)。

長(zhǎng)沙城內(nèi)愛(ài)看戲的人實(shí)在太多了,但看廟戲,站著看,人總會(huì)感覺(jué)到累。此時(shí)專(zhuān)門(mén)用于看戲的馬凳出現(xiàn)了。馬凳是用一根長(zhǎng)木,兩端用人字腳支起的高凳,布在戲臺(tái)前,有數(shù)排至十?dāng)?shù)排之多,想要坐著看戲需花兩文錢(qián)去爬高高的馬凳。據(jù)記載,當(dāng)年在都正街定湘王廟(即善化縣城隍廟)的廟臺(tái)前就釘有馬凳十幾條。這里是廟臺(tái)戲興旺之地,有時(shí)甚至連演早戲也是“人肩相摩,肩輿不能入”。由此可見(jiàn),這個(gè)時(shí)候的長(zhǎng)沙人,看戲已經(jīng)陷入“社會(huì)性癡迷”的狂熱中。

其實(shí)除了長(zhǎng)沙城內(nèi)的廟臺(tái)戲興旺外,富貴人家將戲班子請(qǐng)回自家庭院演“堂戲”也十分火爆。不過(guò)晚清時(shí),得勝歸來(lái)的湘軍將領(lǐng)在長(zhǎng)沙城內(nèi)不斷建屋,城內(nèi)房?jī)r(jià)飛漲,不少有身份的人亦不能隨便購(gòu)買(mǎi)到寬大庭院的大房子(有的官員是當(dāng)幾年官就可能離開(kāi)長(zhǎng)沙,因此也沒(méi)買(mǎi)房的需要),但替老人賀壽等慶典性堂戲仍不能不請(qǐng)戲班子來(lái)演,請(qǐng)親朋好友一同觀賞。清末民初的長(zhǎng)沙,今芙蓉區(qū)內(nèi)馬王街小瀛洲的席寶田祠堂,以及開(kāi)福區(qū)北正街的左文襄(左宗棠)祠就是專(zhuān)門(mén)被辟為富人請(qǐng)人演堂戲的地點(diǎn)。

在戲園看戲,成為長(zhǎng)沙開(kāi)埠后的新時(shí)尚

1904年,長(zhǎng)沙宣布開(kāi)埠。在這一年,長(zhǎng)沙青石街出現(xiàn)了帶有包廂的新酒樓,即玉樓東酒店,除就餐環(huán)境讓人耳目一新外,還出品了一批帶有京味和滬味的新型菜式,如湯爆肚等,在形式和菜式上頓時(shí)成為長(zhǎng)沙餐飲業(yè)仿效的對(duì)象。

與此同時(shí),新的聽(tīng)?wèi)蚍绞剑促I(mǎi)門(mén)票進(jìn)入掛著茶園招牌的戲園的形式也開(kāi)始在長(zhǎng)沙出現(xiàn)。

1933年5月30日《長(zhǎng)沙戲報(bào)》追述:“長(zhǎng)沙戲園始自清光緒末年,設(shè)園于小西門(mén)外皆宜公司,旋毀于火,遷城內(nèi)織機(jī)巷耕云(耘)圃,名同樂(lè)園,觀客以官吏、教員、妓女為最多,時(shí)有‘同樂(lè)園中最多數(shù),紅牌婊子教員官之謠。”

當(dāng)時(shí)京劇剛剛進(jìn)入湖南省會(huì)長(zhǎng)沙,長(zhǎng)沙人看不懂京劇,按清制本省人不在本省為官,全部是異地為官。當(dāng)時(shí)湖南極其重視教育,東征歸來(lái)的湘軍官兵帶回了大量金錢(qián),有錢(qián)聘請(qǐng)外省甚至是北京的教員,這些教員看得懂京劇。

隨著同樂(lè)園在織機(jī)街耕耘圃開(kāi)演,京劇生意大有起色。這時(shí)有京劇女班來(lái)長(zhǎng)沙,在今天的天心區(qū)樊西巷百花村開(kāi)辦京劇院霓園,這時(shí)京劇就變得很吸引本地客人,已能抗衡湖南的本土戲湘劇了。到了后來(lái),小瀛洲的席寶田祠堂開(kāi)辦了楚舞臺(tái),湘舞臺(tái)設(shè)于桃花井,兩家京劇戲園“大唱對(duì)臺(tái)戲”,把鑼鼓敲得震天響,互搶生意,結(jié)果影響到對(duì)面的稻田女師和修業(yè)學(xué)校的正常辦學(xué)秩序,引出官方對(duì)這兩家戲園下達(dá)停鑼的禁令。

眼看在戲劇市場(chǎng)上,京劇幾乎喧賓奪主,搶了湘劇的風(fēng)頭,長(zhǎng)沙城內(nèi)經(jīng)營(yíng)湘劇業(yè)者乃請(qǐng)出長(zhǎng)沙本地?zé)釔?ài)湘劇且有錢(qián)有勢(shì)的葉德輝(1864—1927)出來(lái)商量對(duì)策,以實(shí)施對(duì)“文化侵入者”京劇的競(jìng)爭(zhēng)與反擊。

財(cái)大氣粗的葉德輝的辦法是,買(mǎi)下耕耘圃房產(chǎn),將同樂(lè)園的演出場(chǎng)地?fù)Q到太平街孚嘉巷內(nèi)由王先謙、葉德輝創(chuàng)辦的湘劇戲園宜春園的演出場(chǎng)地,此處稍狹小,這招式叫釜底抽薪。同時(shí),葉德輝重新裝修了耕耘圃戲園,成立同春園,開(kāi)鑼唱起湘劇來(lái)。

清宣統(tǒng)二年(1910),同春園正式對(duì)外營(yíng)業(yè),戲園布置為茶館樣式,戲臺(tái)布置為更利于觀劇的三面鏡廊,成為長(zhǎng)沙最引人注目的重要湘劇劇園。觀眾前來(lái)看戲,需要買(mǎi)券入場(chǎng)。在此演出的是合春臺(tái)、仁壽、仁和、慶華四個(gè)戲班組成的大戲班,這個(gè)戲班在長(zhǎng)沙角色最齊整、服裝最新穎。葉德輝成為同春園的主持,股東共有31人,皆一時(shí)名角,名“卅一堂”。凡班中具體大事,由葉德輝交“卅一堂”征求意見(jiàn)而后施行;“卅一堂”如有建議,亦須經(jīng)葉德輝許可,方能成立。

葉德輝經(jīng)營(yíng)耕耘圃戲園

值得特別一述的是,葉德輝之所以能夠買(mǎi)下耕耘圃房產(chǎn),除了有錢(qián)之外,還與此前的一個(gè)重大歷史事件相關(guān)。1908年11月慈禧太后和光緒皇帝接連去世,遵制“百日之內(nèi),不能演劇”,京劇同樂(lè)園及其戲班三慶班身處湖南異地,一時(shí)變得毫無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源。沒(méi)錢(qián)就只能低頭了,葉德輝因此得手。

葉德輝之所以出錢(qián)買(mǎi)戲園辦戲園,也是“應(yīng)營(yíng)湘劇業(yè)者,抵制生意越來(lái)越好的京班的演出”的要求而實(shí)施計(jì)劃的,這也使得他在合并湘劇戲班時(shí)變得非常順利。當(dāng)然合并戲班時(shí)也遭到了一些湘劇藝員的抵制,其中,剛剛成名的小生言道南,“為葉(德輝)所逼,竟服鏹水自盡”,而清華班名角李芝云寧愿散班后生活無(wú)著,也要出來(lái)挺身抵制。直到民國(guó)成立,葉德輝退居幕后,李芝云才出來(lái)以其聲望執(zhí)掌同春園。

杜邁之在《葉德輝評(píng)傳》中說(shuō),葉德輝在織機(jī)巷耕耘圃建立了同春園,包占湘戲班,花了幾萬(wàn)銀元置行頭,接角色,自為老板。戲園中大書(shū)朱批:“奉吏部葉面諭禁止入賬房”,又諭:“一律肅靜,毋得喧嘩”,以威嚇觀眾。園中另辟雅座,為葉專(zhuān)席,每日開(kāi)鑼必到。偶有喧鬧爭(zhēng)吵,即起身吼斥:“送局懲辦。”這也可見(jiàn)葉德輝當(dāng)年的霸道和為人的強(qiáng)勢(shì)。

民國(guó)長(zhǎng)沙《小春秋》的主編黃曾甫曾說(shuō):“湘劇戲班之健全,湘劇戲園之革新,葉德輝當(dāng)時(shí)是起了一定的作用的。”

尹伯康更說(shuō):“宣統(tǒng)二年,長(zhǎng)沙興建同春園,首改三面舞臺(tái)為鏡框式舞臺(tái),去方桌方凳,改用長(zhǎng)條木靠椅,一面觀劇,并設(shè)雅座包廂,分等級(jí)售票,并從上海、蘇州等地置辦全新燈光,為清末湘劇最大名園,亦為鏡框式舞臺(tái)之始。此后,利用會(huì)館、廟堂、舊屋改建戲園、戲院者日盛。”

其實(shí)耕耘圃同春園開(kāi)園之初,葉德輝面臨的開(kāi)辦戲園的難度還是超出了以上眾人的評(píng)說(shuō)。除了適逢慈禧太后、光緒皇帝逝世,遵制百日內(nèi)不能演劇,班款收入全無(wú),完全由葉德輝墊款之外,同春園在開(kāi)辦第二年,即1911年秋天,辛亥革命爆發(fā),長(zhǎng)沙反正,兵驕將惰,戲園一開(kāi)鑼?zhuān)痪蜑楸空紦?jù)大半。兵士不但看霸王戲,而且常常借故搗亂,讓出錢(qián)看戲的觀客“栗栗危懼,如坐針氈,于是皆裹足不前矣”。

這一時(shí)期,長(zhǎng)沙各戲園雖然每天都在演戲,其實(shí)戲班子連飯錢(qián)都賺不回來(lái)。但同春園內(nèi)的“卅一堂”在此困境之下卻異常團(tuán)結(jié),他們除戲班演戲的演員外,還輪番組織四班人手:一班立于戲園門(mén)口,阻止冒稱(chēng)兵士的流痞混入,因?yàn)檫@些流痞往往是鼓動(dòng)士兵鬧堂的原兇;二班人員則雜坐在兵士之間,盡量阻止兵士鬧事,同時(shí)也防止流痞趁亂偷竊茶壺茶碗;三班雜坐觀客間,暗中保護(hù)觀客,以免除人身安全之?dāng)_;四班環(huán)立賬桌之前,保護(hù)戲園財(cái)產(chǎn)安全,同時(shí)在收票時(shí),他們手端臉盆,向兵士苦求捐贈(zèng)。

民國(guó)二年至三年(1913—1914)正當(dāng)湯薌銘督湘之時(shí),長(zhǎng)沙城內(nèi)駐扎的都是北方士兵,他們不解湘劇,都紛紛前往織機(jī)巷東面與都正街交匯處的桃花井京劇戲園看戲。此時(shí)葉德輝在背后主持的耕耘圃同春園,好整以暇,加強(qiáng)學(xué)習(xí),“演角既全,奏器又皆賣(mài)力,解湘劇者莫不樂(lè)于往觀矣”。當(dāng)時(shí)桃花井的豫園為譚貢三組織,譚貢三清代時(shí)期為官江西,宦囊豐裕,于是用重資聘角上海,桃花井一時(shí)名角畢集,座亦常滿(mǎn)。桃花井與織機(jī)巷為一連通的街道,每當(dāng)夜間散戲之時(shí),東自都正街的桃花井口起,西至織機(jī)巷的化龍池口止,停滿(mǎn)了待客的人力車(chē)。戲園生意之好,可以想見(jiàn),桃花井和耕耘圃也成為省城長(zhǎng)沙生意最火爆、知名度最高的“戲窩子”。此后織機(jī)巷又新增了霓仙園,育嬰街又出了新舞臺(tái),圍繞織機(jī)巷(今天長(zhǎng)沙市人民西路東段),這里幾乎已成“戲園一條街”了。

對(duì)于戲窩子,筆者還想提一下芙蓉區(qū)化龍池的康莊(今化龍池原址尚存石碑門(mén)額),它也在織機(jī)巷的一條支巷內(nèi)。晚清時(shí)期,長(zhǎng)沙最著名的湘劇科班為五云科班。五云科班最遲起于清道光后期(1841—1850)。同治初年,湘軍將領(lǐng)楊岳斌之弟楊鞏(此人在著名的長(zhǎng)沙搶米風(fēng)潮中也與葉德輝一起出了回“惡風(fēng)頭”)出資接辦了五云科班,設(shè)在康莊,人稱(chēng)新五云。

此時(shí),新五云科班實(shí)已成為楊氏家班,經(jīng)費(fèi)充裕,學(xué)徒除吃、住由科班負(fù)責(zé)外,并發(fā)給衣服,條件超過(guò)其他科班。新五云科班學(xué)習(xí)期限為5年,比一般科班時(shí)間長(zhǎng)。學(xué)徒不分科次前后,統(tǒng)一在姓名最末一字用“云”字作藝名。班規(guī)、教學(xué)都極嚴(yán)苛。學(xué)徒平日外出,必須數(shù)人同行。非婚喪大事,不得回家。科班所聘各行教師,均系湘班名角,故出科學(xué)徒都能當(dāng)行出色。道咸以來(lái),直至民國(guó),湘班中均以出身五云科班為榮。葉德輝創(chuàng)辦同春園,即有不少五云科班畢業(yè)的名角在同春園演出。

葉德輝在近現(xiàn)代史上名聲不佳,最后在大革命時(shí)期被柳直荀帶領(lǐng)的省農(nóng)會(huì)抓捕,經(jīng)審判而斃命于識(shí)字嶺刑場(chǎng)。但是歷史人物往往有其復(fù)雜性,我們?cè)诖藘H僅談及葉德輝對(duì)于湘劇發(fā)展的一些貢獻(xiàn)。

(責(zé)任編輯:亞聞)