對外援助、出口網絡與企業出口目的國邊際擴張?

余壯雄 董潔妙 鄭 童

(暨南大學產業經濟研究院 廣東廣州 510632)

一、引 言

中國對外貿易用幾十年的時間走完了發達國家數百年的道路,在其國際化進程不斷深化期間,涌現了大量成功而精彩的“中國故事”。然而,國際金融危機的影響尚未消退,新冠肺炎疫情、全球產業鏈斷裂、貿易保護主義抬頭等全球性問題卻又紛至沓來,為世界各國的經濟發展帶來嚴峻的考驗,并引發學者們對中國對外貿易持續發展的憂慮。經典研究指出,一國出口經濟增長主要依靠集約邊際和擴展邊際的提升來實現(Melitz,2003),尤其是一國擴展邊際提升影響更不容小覷(Eaton 等,2007)。但世界經濟發展動能不足、國家間貿易沖突激化等不僅加劇了外部市場的不確定性,更加重了國家之間的貿易壁壘;這無疑會對出口企業進一步提升擴展邊際構成深刻的制約,拖慢中國出口可持續增長的發展進程。面對中國打造對外開放新格局的迫切需求,如何更好地推動中國出口擴展邊際提升已成為中國必須認真面對和亟待解決的問題。

在比較缺乏經驗的前提下,中國逐步成長為產品林立、出口全球的貿易大國。這份成績固然離不開企業的努力,正是企業在對外出口中主動尋求合作和競爭,才能經由不同的出口網絡汲取信息,克服出口經驗相對貧乏的先天條件,將商品向更多國家出口(孫天陽等,2018);但同時,也不能忽視經濟外交安排所發揮的增進作用。研究表明,良好的雙邊關系、積極的對外援助均能夠降低國家間貿易壁壘,為中國實現出口市場多元化創造良好條件(汪濤等,2020;孫楚仁等,2020)。作為一種互利共贏的模式,援助顯然能夠進一步強化受援國和東道國的互動與聯系①研究表明,隨著中國對外援助強度不斷提升,不僅中國對受援國的出口總額隨之增加,而且中國也會從受援國進口更多產品,從而拉動受援國經濟發展(閻虹戎等,2020)。,為出口網絡的壯大和信息交流的便利提供至關重要的發展契機。遺憾的是,現有研究并未對這一現象進行深入的思考。

一方面,有關企業出口網絡和擴展邊際之間的因果分析尚處于起步階段。已有文獻重點探討了企業如何從全部國家中挑選進入的目標國,而非企業如何在未出口國家中選擇新進目的國(吳群鋒和楊汝岱,2019;Chaney,2014)。因而,很難解釋出口網絡將如何影響企業下一期出口邊際擴展的方向。另一方面,隨著中國援助強度的不斷提高,援助極有可能會加強受援國與東道國之間的聯系,對企業出口網絡對外舒展、網絡信息傳遞順暢產生重要影響。但由于相關研究較少分析援助如何影響出口企業的微觀行為,已有研究并未揭示援助會如何影響企業出口邊際擴張的方向,難以為廓清援助如何影響出口網絡效應提供有益的經驗支持(徐麗鶴等,2020;Helble 等,2012;Nowak-Lehmann 等,2013)。

鑒于此,本文將利用2007—2013 年的海關貿易數據庫和對外援助數據庫(Aid Data)進行實證分析,探討出口網絡和對外援助對企業下一期邊際擴張方向的影響。與已有研究相比,本文研究貢獻主要體現在以下三方面:其一,本文更關注企業如何在未出口國家中選擇新進目的國,有助于更好地挖掘和完善出口網絡對企業出口擴展邊際調整的引導作用,從而能夠補充和深化企業擴展邊際調整的作用機制。其二,本文著重考察對外援助如何影響企業出口邊際擴張行為,能夠彌補現有文獻有關對外援助微觀影響認識不足的缺陷。其三,本文著重討論出口網絡和對外援助之間的協同作用。這不僅豐富了對外援助層面的微觀研究,也有助于更好地廓清企業出口邊際擴張的作用機制,更有助于探討中國參與國際競爭新格局的貿易模式。

二、文獻綜述

(一)出口網絡與企業出口目的國選擇

在經典引力模型分析框架下,已有研究假定企業面臨的出口市場是對稱的,所有市場的進入成本完全一致,只有高效率企業能夠克服沉沒成本對外出口(Melitz,2003)。在此設定下,一般認為,企業可以選擇不出口,或者選擇出口到所有市場,不同區位對于出口企業而言是高度一致的。然而,更深入的研究發現,貿易矩陣中存在大量不具有貿易往來的雙邊國家組合(Nguyen,2012)。這說明企業只會對特定的市場進行出口。特別是,那些出口很多國家的企業并不總是滿足生產率大于出口市場零利潤生產率的門檻值條件,充分揭示了異質性理論假定與現實貿易情況的相悖之處(Chaney,2014;Fabling 和Sanderson,2013)。由此可見,由經典引力模型框架下所延伸出來的生產率差異、市場規模差異等影響因素僅能解釋企業區位選擇的部分特征,更深層次的決定性因素仍有待進一步挖掘。

事實上,企業的每一次出口都并非獨立的過程,已有出口所形成的網絡結構會對企業未來的出口結構起到重要的指導作用。受此影響,Hidalgo 等(2007)以及Hausmann和Klinger (2007)開拓性地提出產品空間網絡理論,以產品網絡所潛在的知識儲備為切入點,解釋一國新產品孵化的規律和經濟增長的源泉。雖然經典研究只立足于宏觀層面,但其所提出的非獨立過程以及信息機制的影響,不僅影響到產品網絡與微觀企業行為的研究分析(郭琪等,2020),也為后來出口網絡引入引力模型提供了先行經驗。與產品網絡空間理論Hidalgo 等(2007)相似,Chaney (2014)將出口網絡引入經典引力模型框架中,從理論和實證出發,證明了企業原有的出口國別網絡會影響其下一期的出口目的國范圍;進一步,吳群鋒和楊汝岱(2019)構建出口企業的自生貿易網絡,分析企業當期出口網絡對下一期企業出口國別范圍的影響。

至此,將信息機制與企業行為相結合已經成為解釋企業出口目的國選址的研究中較為前沿、臻于成熟的分析角度之一。然而,由于企業出口區位選擇同時包含了在位企業如何維持原有出口市場以及在位企業如何開拓新市場等多方面信息,單純依靠企業下一期出口國家與未出口國家的對比,很難解釋企業擴展邊際調整的新進方向。因此,為了進一步明晰出口網絡對擴展邊際提升的影響,將研究方向從“分析企業下一期出口邊際選擇”向“企業如何從未出口邊際挑選新進目標”層面進行邊際推進,是一個廓清出口網絡作用機制的研究思路。類似地,部分研究嘗試對比企業未出口領域和新出口領域的影響因素差異,分析出口企業擴展邊際擴張的模式,對相關研究問題進行推進(Guo 等,2020;余壯雄和董潔妙,2020)。但梳理現有文獻可知,大多研究將出口網絡視為單一因素進行分析,尚未對出口網絡的復雜性有足夠認識。基于此,分析其他因素對出口網絡的調節作用,可以視為認知出口網絡復雜性的另一重要方向。

(二)對外援助與企業出口行為的影響

在企業出口市場邊際擴張的相關研究中,由于企業行為往往牽涉東道國與母國雙邊的政府、消費者、中間商等利益主體,諸多文獻認為國家間的經濟外交安排也會對企業的出口行為決策具有重要的影響。研究指出,通過促進國家間的政治互信,雙方能夠達成合作共識和意愿,提高東道國出口企業在受援國市場的競爭力(Nitsch,2007;Neumayer 和Spess,2005);良好雙邊關系的建立將增加跨國企業在東道國市場的合法性,提升跨國企業的海外市場績效(汪濤等,2020);通過對外援助的方式,可以加強受援國的基礎設施建設和減少融資約束,有助于受援國企業提高銷售增長率(Chauvet 和Ehrhart,2018)。此外,已有文獻進一步指出,企業會優先選擇與母國具有良好外交關系的目的國進行出口試探(Baier 等,2014)。由此可見,一國的經濟外交安排在企業出口決策過程中,尤其是開辟新市場的過程中,扮演著極其重要的引導者角色。

對外援助是中國作為全球經濟大國的應有擔當與重要責任。隨著中國對外援助的范圍和力度持續走強,其重要性也得到進一步凸顯,并吸引更多研究開始關注這種行為的影響績效及其作用機制。但是,新近研究仍更關注于援助對受援國經濟增長、雙邊貿易影響等宏觀議題(閻虹戎等,2020)。譬如,王孝松和田思遠(2019)發現,中國對外援助尤其是基礎設施援助能夠有效促進受援國的經濟增長。而國外的一些前沿研究已經開始探析對外援助對企業增值的作用。Chauvet 和Ehrhart (2018)通過實證分析對外援助對發展中國家的制造業企業的影響,發現對外援助能夠通過加強基礎設施建設和緩解融資約束,提高受援國企業的銷售增長率。顯然,這些研究有助于進一步推動對外援助微觀研究的拓展。但遺憾的是,這些研究尚未得到深入挖掘,分析視角仍以母國企業在受援國的績效為主;對于對外援助的微觀影響分析仍處于起步階段。

三、實證模型、變量設定與數據來源

(一)數據來源與樣本篩選

本文使用的企業出口數據來自中國海關貿易數據庫。為了避免樣本期間企業退出市場對研究結論的干擾,我們只保留了研究期間一直存活的企業;為盡可能擴大研究樣本,本文對2007—2013 年連續存活的出口企業進行分析;考慮到加工貿易與中間商并不反映企業的生產能力(Amiti 等,2014),本文在數據預處理時剔除了中間商和加工貿易企業;最后,本文將海關數據匯總到企業—國家—年度層面,并對企業未出口國家的數據進行補齊,生成企業—國家—年度的平衡面板數據。由于生成樣本數據量太過龐大,本文基礎分析只選取2007—2013 年貿易總額排名前50 名的國家。①由此選出來的50 個國家中,國家—年度層面有近1/4 的樣本獲得來自中國的對外援助支持,而國家層面有超過一半的樣本在樣本期間獲得中國的援助,這說明我們選取的樣本用于考察援助的影響是比較合適的。

本文使用的對外援助數據來自AidData 數據庫。AidData 是由美國威廉瑪麗學院和美國全球發展研究中心聯合創建,是目前研究國際援助比較全面的數據庫。除了報告援助的總量,該數據庫還區分了九種對外援助類型,包括贈款、優惠貸款、技術援助等,并對應報告了各種類型援助的次數和金額。②因篇幅所限,本文省略了對外援助各類型發生的次數和金額的描述性統計,感興趣的讀者可在《經濟科學》 官網論文頁面“附錄與擴展”欄目下載。除此之外,本文還從CEPII-BACI 下載了國家雙邊貿易數據,用以計算任意兩個國家間進口增長率等相關指標;從CEPII-DIST 下載了國家雙邊距離信息,用以計算出口網絡和目標國之間的關聯程度。

(二)指標構建

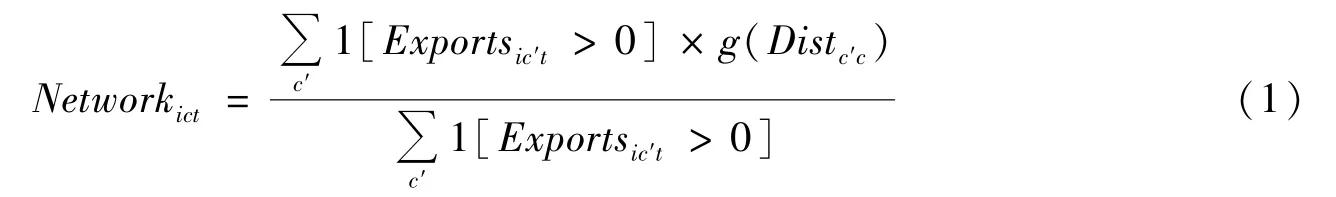

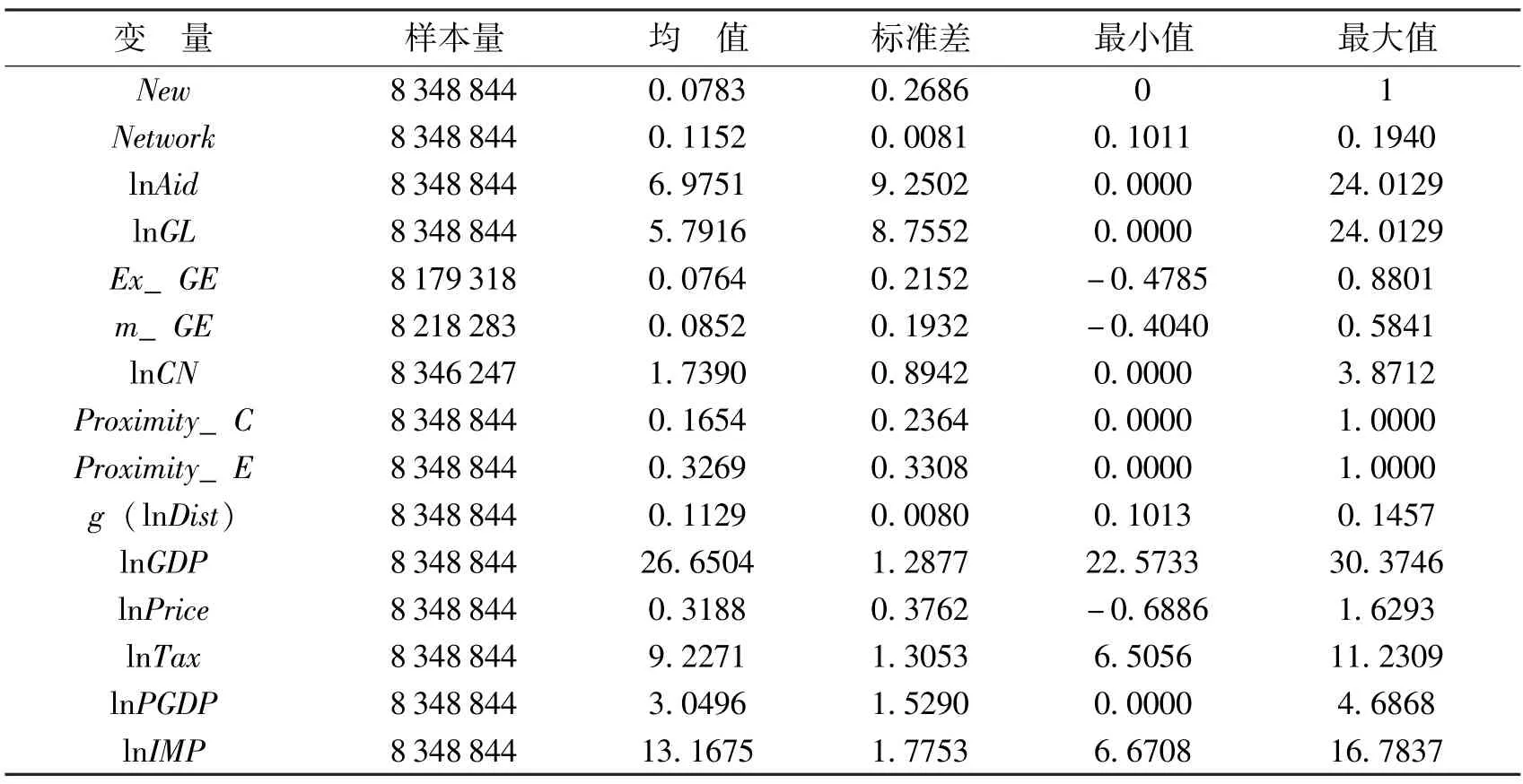

(1)出口網絡。遵照Chaney (2014)有關貿易網絡指標的構建思路,本文計算任意一國c與企業i的已出口國家的平均地理鄰近程度Network,用以捕捉企業以往的出口網絡對其出口目的國邊際擴展的作用。具體計算如下:

其中,i,c,t分別表示企業、國家和年度。1[Exportsic′t>0]為i企業在t年出口到c′國的虛擬變量。g(Distc′c)=1/lnDistc′c用于反映國家c與另一國家c′之間的相似度;lnDistc′c表示c′國與c國之間的地理距離對數。易知,Network的取值越大,目標國c與企業i已出口國家網絡的相似程度越高,認知距離越近,信息壁壘越小。

(2)對外援助。使用中國對任意一國c當年的援助總金額的對數lnAidct來定義對外援助,當年未獲得中國援助的國家取值為0。出于穩健性考慮,本文采用相同的方法,計算贈款與優惠貸款金額之和的對數lnGLct來度量目標國家c獲取中國對外援助強度。

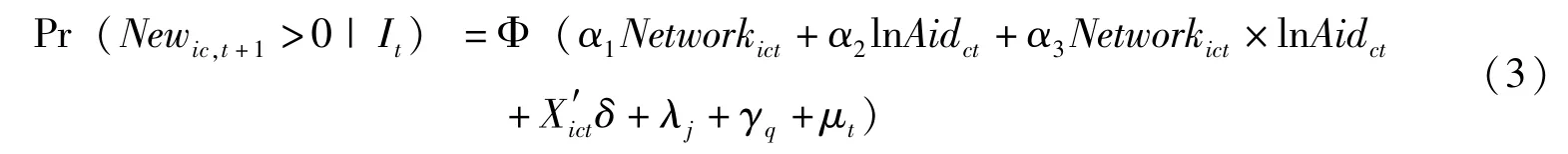

(3)其他控制變量。③控制變量的說明請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”。回歸方程中加入了企業出口目的國的網絡內平均進口增長率Ex_GE、整體平均進口增長率m_GE、出口國家數量lnCN、文化鄰近性Proximity_C、經濟鄰近性Proximity_E、出口目的國與中國的距離lnDist、出口目的國的市場規模lnGDP、市場價格lnPrice、平均進口關稅lnTax、人均收入水平lnPGDP和進口總額lnIMP。

(三)模型設定

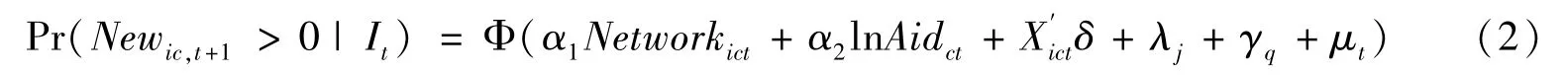

考慮到本文關注的是企業如何從未出口國家中挑選新進目標國,本文在基礎分析時,刪除當年在c國家出口、下一年不在c國家出口的退出樣本,并進一步刪除連續兩年在同一國家出口企業的留守樣本后,構建了如下計量模型進行分析:

其中,因變量New為企業是否新進入某個國家的虛擬變量,如果i企業在t+1 年新出口到國家c,則定義Newic,t+1=1,否則取值為0;It為t期的信息集。與Chaney(2014)不同,由于本文關注的是企業如何從未出口國中選擇新進目的國,因此,Newic,t+1=1 定義為企業當年未出口、下一年有出口的樣本,Newic,t+1=0 對應為企業當年和下一年都沒有出口的樣本。另外,λj、γq和μt分別對應行業、洲際和時期固定效應。

進一步地,為了考察對外援助對出口網絡的調節作用,本文構建出口網絡Network和對外援助lnAid的交互項,并將其加入模型(2)中得到模型(3)進行分析:

表1 報告了實證模型相關指標的描述性統計。

表1 變量的描述性統計

四、企業出口目的國邊際擴張的影響機制

(一)基準回歸結果

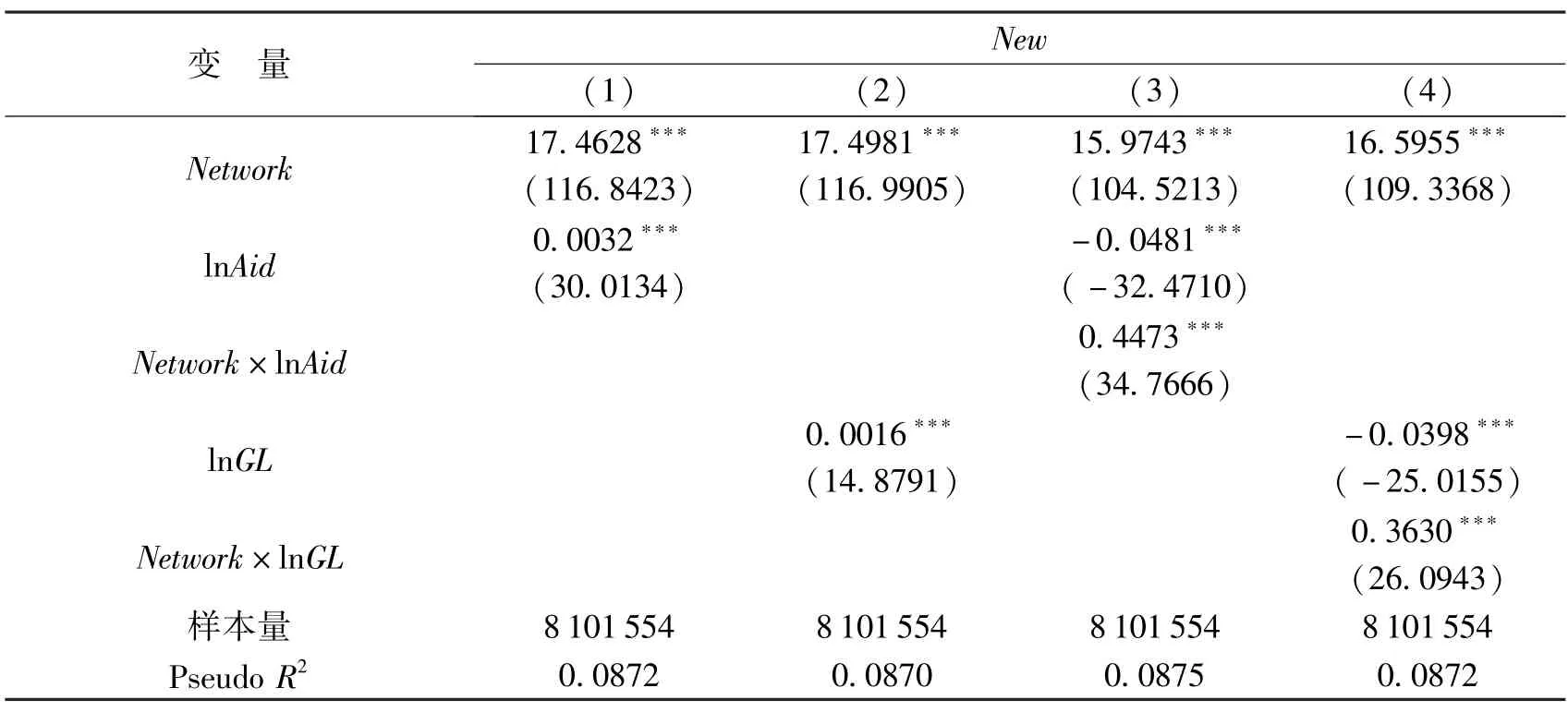

基于實證模型(2)和模型(3),表2 匯報了企業以往出口網絡和政府對外援助對企業出口目的國邊際擴張的影響結果。①表2 未列示控制變量的結果,完整的回歸結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”中表A3。如表2 所示,出口網絡Network的系數顯著為正,說明企業已出口國家和出口目的國的鄰近度越高,企業搜尋出口目的國相關信息的成本越低,那么在下一期將出口業務向該國擴張的概率越大。對外援助lnAid的回歸系數顯著為正,說明政府的對外援助能夠影響企業出口邊際擴張的方向,使出口企業將業務往援助強度更大的國家開拓。進一步,引入出口網絡和對外援助的交互項發現,交互項Network×lnAid的系數顯著為正,這說明出口網絡與援助之間存在互補關系;隨著目標國獲得的援助強度不斷加大,出口網絡對企業出口邊際擴展的導流作用將更為突出。

表2 出口網絡與對外援助對企業出口目的國邊際擴張的影響

總體看來,企業的出口邊際擴張不僅會受到其已出口網絡的約束,沿著已有出口經驗的方向擴張出口邊際,而且會受到政府經濟外交安排的影響,往援助強度較高的市場中開拓新業務。由此可見,企業并不會忽視自身的生產能力,盲目將自身出口邊際向陌生國家擴展,但援助強度的持續提高將顯著提升企業新進入出口網絡距離較近目標國的意愿。通過對系數的比較可知,與對外援助相比,出口網絡的導流作用將占據主導地位。

(二)穩健性分析①完整穩健性分析的結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”。

(1)不同選取范圍的回歸樣本。在基準回歸中,本文選取了2007—2013 年貿易總額排名前50 名的國家對應的樣本進行實證分析。為了驗證回歸結果對不同的選取國家范圍的穩健性,此處對回歸樣本進行擴充,在數據預處理時保留2007—2013 年貿易總額排名前75 名的國家,重新構建實證所需變量,并基于基準實證模型重新進行回歸。回歸結果再次表明企業以往的出口網絡和政府的對外援助均具有導流效應;雖然這一效應主要以出口網絡為主,但援助提升能顯著強化網絡的導流效應。

(2)不同折算方法計算的對外援助指標。對外援助作為一種經濟救助,會推動受援國主動利用援助資金進行投資,因此對外援助影響很可能會具有時間的延續性(米銀霞和余壯雄,2019),持續吸引企業將業務擴展到這些國家。為了說明基準結果不受到援助持續性的影響,本文參考米銀霞和余壯雄(2019)的處理,引入對外援助存量的概念,分別以10%和20%的折舊率計算援助存量指標lnAid_ C 和lnGL_ C,然后重新回歸。②為了降低初始存量的影響,實際計算時我們以2000 年為初始期再往后計算援助存量。同樣地,在不同折算方法下,對外援助指標的實證結果與基準結果保持一致,支持了回歸結果的穩健性。

(3)出口網絡的不同測算方法。基準回歸使用距離倒數來表示任意兩個國家之間的鄰近度,再由此計算出口網絡Network。為了說明結果不依賴于鄰近度計算的函數形式,借鑒Chaney (2014)的思路,本文使用距離減函數的指數形式g(Distc′c)=exp[-ln(Distc′c)/3.5]、雙邊距離的負值形式g(Distc′c)=1/lnDistc′c重新定義鄰近度,再構建出口網絡指標Network進行穩健性分析。結果顯示,使用不同測算方法的網絡指標并不改變回歸的基本結論;實證結果再次肯定了回歸結果的穩健性。

(4)控制國家固定效應的穩健性分析。在基礎回歸分析中,考慮到被解釋變量是一個二元變量,本文主要以二元Probit 模型為基準分析網絡對企業出口區位行為的影響。但由于樣本量過大,二元Probit 模型引入國家固定效應會導致計算時間大幅增加,因此本文的基準回歸中使用洲際固定效應來控制不同地區之間的異質性。為了盡可能說明基準結論不受此影響,本文補充了控制國別固定效應的LS 回歸結果,作為穩健性分析。對比基礎結果可知,在控制國別固定效應后,穩健性分析結果與基礎結果保持高度一致,有力地支持了本文回歸結果的穩定性和可信性。

總體而言,穩健性分析結果一致表明,出口網絡是引導企業出口市場邊際擴張的主導力量,但政府對外援助強度提升能夠強化企業出口網絡對其市場邊際擴展的導流作用;這些結果極大地佐證了本文基準結果的可信性。①此外,為了進一步消除變量可能存在的內生性,本文使用初始期的出口網絡指標和對外援助指標替代當期指標進行回歸分析,結果保持一致,再次有力地佐證了本文回歸結果的穩健性和可靠性。

五、擴展分析

(一)試探性出口與持續性出口

企業的出口行為一般有兩種常見的模式:其一,在進入新市場后,只短暫停留后又選擇退出,帶有明顯的試探性特征(Albornoz 等,2012);其二,在成功進入新市場后,仍保持繼續出口,成為穩定的出口企業(葉寧華等,2015)。這兩種模式會帶來截然不同的經營績效和經濟收益。從一國經濟可持續增長的角度而言,鼓勵出口企業進行業務試探是理所應當的,但最終仍希望企業建立穩定的出口關系,帶來持續的經濟收益。那么,在出口網絡與對外援助的共同作用下,擴展邊際是更容易引致試探性出口還是持續性出口? 顯然,這是本文不容回避,而且應著力回答的問題之一。

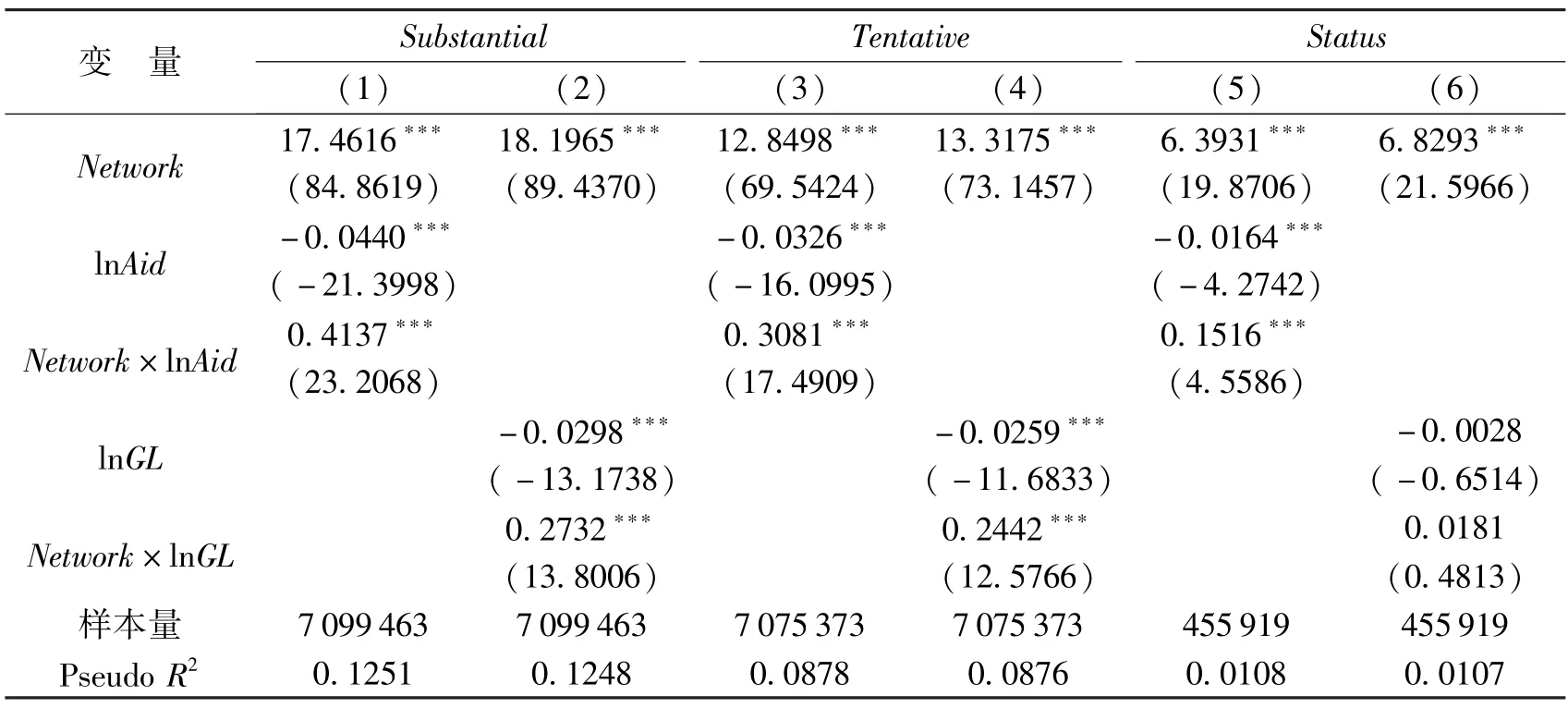

為了分析出口網絡和對外援助對新進入企業不同出口行為的影響,本文構造了持續性出口和試探性出口兩個新進企業指標進行實證分析。其中,當新進企業連續兩年出口同一國家時,定義持續性出口變量Substantialic,t+2=1;當新進企業僅進入一年則退出該國家時,本文定義試探性出口變量Tentativeic,t+2=1;兩種出口行為對應的對照組都是從t年起連續三年未出口到目標國c的企業。本文附錄與擴展中的圖A1 報告了各年試探性出口和持續性出口的新增企業數量,初步說明中國出口企業的生存表現特征。如圖A1 所示,持續性出口和試探性出口在樣本期間都普遍存在,但持續性出口的企業數量略大于試探性出口,說明企業的出口行為表現出較強的黏性。

為了更好地對比分析出口網絡和對外援助如何影響企業出口行為的選擇,本文定義了出口狀態變量Statusic,t+2。其中,Statusic,t+2=1 對應持續性出口,Statusic,t+2=0 對應試探性出口。最后,將回歸模型(2)、(3)的因變量依次替換為上述出口行為變量,重新回歸分析。表3 結果表明,出口網絡和對外援助對持續性出口的影響力更大,這說明在出口網絡和對外援助的影響下,企業更傾向于持續性出口;而由兩者的交互項系數顯著為正可知,援助強化了出口網絡對企業建立穩定性出口關系的導流作用。進一步,基于因變量為Status的回歸結果,本文發現,維持企業對外出口持續性主要依靠出口網絡的力量,但援助也起到強化出口網絡導流效應的作用。這意味著,在繼續堅持擴大對外開放的過程中,應該充分發揮制度性因素的輔助作用,提供更好的營商環境和開放格局,更好地發揮網絡信息的導流作用。

表3 企業出口地理擴張的試探性出口與持續性出口行為比較

(二)出口價格與產品質量

當前,貿易環境不確定性日漸增強,政府不僅應致力于建立穩定的出口關系,更需要著力培育本國出口企業合作與競爭新優勢。由此引出的一個問題是,這種出口擴張模式是否能夠顯著提升企業出口競爭力? 根據資源再分配的研究可知,如果某些因素能引致高價低質出口商的市場份額被重新分配給低價優質的新出口商,則可認為這些因素提升了企業出口競爭力(Khandelwal 等,2013;Feng 等,2017)。承襲已有研究,本文將通過分析擴展邊際企業的出口價格和產品質量,對其參與出口的市場競爭力進行分析。

(1)出口單價。本文以企業各年出口到各個國家的產品平均價格為研究對象,考察出口網絡對不同出口企業的差異化影響。回歸模型設定如下:

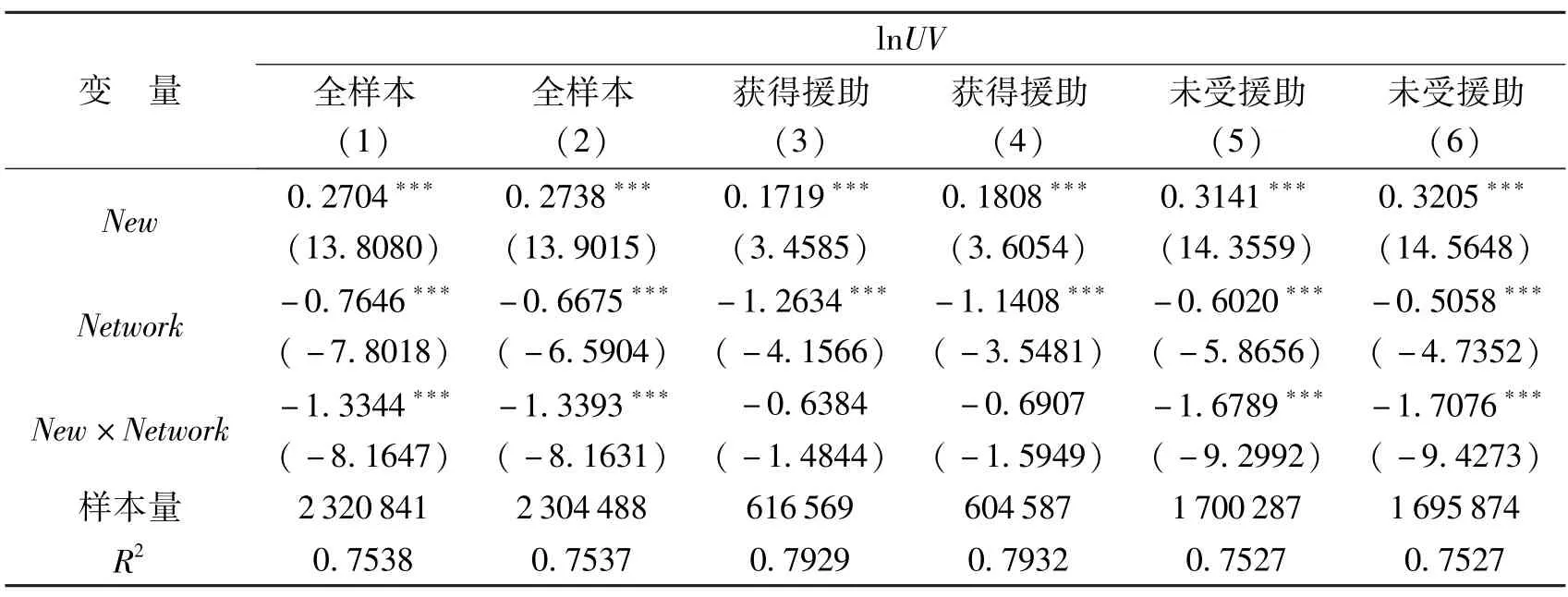

其中,因變量lnUV為企業在對應維度下的平均產品單價;變量New為企業是否新進入一國c的虛擬變量(當i企業在t+1 年新出口到c國時取值為1,當i企業在t年和t+1 年同時出口到c國則取值為0)。與基準模型一致,變量Network為企業出口網絡距離;X為其他控制變量。為了排除內生性影響,本文控制變量均使用t年的變量;為了消除極端值的影響,本文在2.5%和97.5%分位上對出口單價進行縮尾處理。最后,為了體現援助的調節作用,本文進一步區分目標國是否受到對外援助進行分組回歸。

結果如表4 所示,在未區分是否援助的前提下,New與Network的交互項系數顯著為負,說明由出口網絡驅動的企業邊際擴展會影響到新出口商的出口定價,企業新進目標國越靠近原有出口網絡,企業出口單價越低。從提升出口企業競爭力的角度而言,這一結果似乎并不盡如人意。但區分對外援助分組樣本可知,當企業選擇新進入受援國時,交互項系數不再顯著;這說明對外援助可以有效緩解出口網絡對出口單價的負面作用,幫助企業在開拓新市場的同時建立市場優勢。由此可見,援助可以有效緩解出口網絡導流所伴隨的不良影響,促使企業在進入新目標國時,仍能保持較高的競爭能力。

表4 政府對外援助對企業出口產品價格的影響

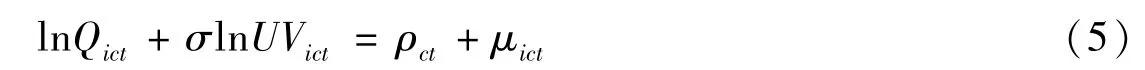

(2)產品質量。對此,本文借鑒Khandelwal 等(2013)和Feng 等(2017)的產品質量估算方法,利用公式(5)估算產品質量:

其中,lnQ表示對應維度下的企業出口產品數量,lnUV代表對應維度下企業出口產品單價;國家—年度固定效應ρct用于過濾掉國別時變特征對企業出口質量變化的影響;σ為產品替代彈性系數,使用全球范圍內73 個國家的制造業產品的替代彈性的平均值3.38 (Broda 等,2006)。①我們也嘗試使用了產品替代彈性為3.8、4、5、10 等情況,基本結果非常穩定。誤差項μict反映了企業出口的產品質量,經轉換則可得到產品質量的估計值lnEQict=μict/(σ-1)。

與實證模型(4)類似,本文研究對外援助對新出口商產品質量影響的模型構建如下:

其中,lnEQ為企業出口產品質量,其他變量與實證模型(4)保持一致。同樣,為消除數據極端值的影響,本文對產品質量在2.5%和97.5%分位上進行縮尾處理。

表5 報告了基礎模型(6)的回歸結果。如表5 所示,在未區分是否援助的前提下,交互項系數顯著為負,說明由出口網絡驅動的企業邊際擴展會影響到新出口商的出口產品平均質量,企業新進目標國越靠近原有出口網絡,企業出口產品平均質量越低。可見,單純依靠出口網絡路徑進行邊際擴張,并不能帶動企業的質量升級。但通過區分對外援助分組樣本可知,當企業選擇新進入受援國時,交互項系數不再顯著;這說明,對外援助可以有效緩解出口網絡對出口產品平均質量的負面作用,幫助企業在開拓新市場的同時建立市場優勢。

表5 政府對外援助對企業出口產品質量的影響

綜合出口價格與產品質量的分析可知,雖然出口網絡對企業出口邊際擴張具有導流作用,且有助于企業更好地在市場中存活下來,但出口網絡并不能促使高價低質出口商的市場份額被重新分配給低價優質的新出口商,使出口企業保持較強的出口競爭力。政府在發揮出口網絡提升出口企業邊際擴張效應的同時,可通過對外援助適當引導企業出口的方向,才能夠更好地實現出口邊際擴張與經濟可持續增長的協同發展。

六、結論與政策建議

受全球爆發新冠疫情的影響,世界經濟格局重新洗牌由壓力變成了現實,國際市場環境的不確定性日益加劇,為中國企業“走出去”帶來了新的挑戰和考驗,更對中國優化出口貿易結構、打造對外開放新格局提出了新的要求。基于此,如何進一步推動和引導企業出口市場邊際擴展、加強中國產品在國際市場的競爭力,不僅是響應“雙循環”新發展格局戰略布局所需、維持貿易對經濟增長引擎作用的關鍵所在,也是中國繼續加強與出口國家之間的合作與交流、擁護和遵循經濟全球化發展趨勢的重要舉措。基于2007—2013 的海關貿易數據和AidData 對外援助數據庫,本文以市場出口網絡和政府對外援助的角度為切入點,考察了企業出口網絡和政府對外援助對企業出口目的國邊際擴張的影響機制。

研究發現:企業以往的出口網絡和政府的對外援助對企業新出口目的國的選擇都存在顯著的導流效應。企業在進行出口市場邊際擴張時,會優先進入與已出口網絡關聯度較高的目標國,且更傾向于進入獲得中國政府援助更多的受援國;并且,援助強度的提高會強化出口網絡的導流效果。上述結論在不同的核心指標計算方式,克服樣本選取等一系列穩健性分析后仍然成立。接著,本文區分新進企業不同出口方式發現,出口網絡和對外援助會同時影響邊際擴展企業的持續性出口行為和試探性出口行為,而且在網絡和援助的協同作用下,企業更傾向于在市場上建立持續性的出口關系。最后,對企業出口產品的價格與質量的分析表明,僅僅依靠出口網絡的導流作用,新出口商會以更低的價格和質量進入新目標市場,但對外援助可以有效彌補出口網絡導流作用的不足,幫助實現出口企業更多、更好地“走出去”。

本文的研究結論對于提升中國企業出口市場擴展邊際具有重要政策啟示:第一,在新發展階段,錯綜復雜的出口網絡結構是國際貿易市場最為突出的標志性特征,因此,培育競爭和合作新優勢應該重點考慮出口網絡的作用。從國家宏觀層面而言,經濟外交安排的實施方針應該與出口網絡方向相結合,發揮出口網絡與制度性因素的最大效用;在企業微觀層面,企業應該認識到出口網絡選擇會決定企業未來發展的態勢,因此不要盲目追逐政策紅利而調整出口方向,而是遵循出口網絡經驗的發展規律。第二,出口網絡也并非一味帶來正面的影響,對外援助在一定程度上可以緩解出口網絡的負面效應,因此,政府在保護出口網絡信息渠道的同時,也要注重對外政策實施所發揮的協同效果,緩解出口網絡導流的不足之處。第三,出口網絡是引導企業出口市場邊際擴展的核心力量,對外援助更傾向于表現為輔助作用,因此,需要警惕制度性因素的不當使用,破壞出口網絡在導流企業邊際擴展中的主導地位,或者導致企業盲目選擇新進目標國。