早期胃癌ESD術后實施基于時機理論的快速康復護理聯合營養干預的臨床實踐

張丹丹,劉登洋,蘆 慧,張 璐

江南大學附屬醫院,江蘇 214000

胃癌是臨床常見的一種惡性腫瘤,發病率和病死率較高,呈逐年上升趨勢,位于惡性腫瘤之首[1]。目前,主要治療方法是根治手術,其中內鏡黏膜下剝離術(ESD)可以一次性剝離較大病變,剝離的病變可以提供完整的病理診斷資料,但由于手術難度較大,會導致病人術后康復效果不佳,并發癥多,嚴重影響病人的健康和預后。有研究顯示,采用護理干預可以減少術后并發癥,改善病人預后[2]。隨著醫學理念的變革,一些現代護理模式應運而生。加速康復外科理念應用于胃癌病人,該護理模式可以減少病人術后并發癥,縮短住院時間,有利于病人預后[3]。Yoshida等[4]提出的基于疾病不同階段進行護理的時機理論,是根據病人病情進展階段分為疾病發生和診斷期、穩定期、出院準備期、調整期及適用期。疾病發生和診斷期、穩定期發生在急診照護階段,出院準備期發生在康復病房,調整期和適用期發生在回歸家庭和社區。有研究顯示,時機理論已經成功應用于急性心肌梗死和腦卒中等的干預護理中,且療效顯著[3]。本研究通過探索基于時機理論的快速康復護理聯合營養干預對早期胃癌病人ESD術后疼痛、焦慮及胃腸道功能的影響,旨在為臨床護理提供依據,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年1月—2019年12月我院128例行ESD術治療的早期胃癌病人,采用隨機數字表法分為觀察組與對照組,各64例。其中觀察組男34例,女30例;年齡38~81(56.21±6.47)歲;對照組男33例,女31例,年齡39~83(55.93±7.80)歲。兩組病人的性別、年齡等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。納入標準:①年齡>18歲;②術前確診為胃癌。排除標準:①術前接受化療、放療治療;②精神疾病病人。所有家屬均簽訂知情同意書。本研究經我院倫理委員會批準。

1.2 研究方法

1.2.1 對照組

給予術后常規護理:禁食禁飲24 h,等到出血好轉后給予半流質食物,禁止劇烈運動,嚴密觀察病人病情變化,密切觀察病人并發癥發生情況,加強預防。囑病人按時用藥;出院時囑病人補充營養,注意休息,定期到醫院復診。

1.2.2 觀察組

給予基于時機理論的快速康復護理聯合營養干預。病人麻醉清醒后,幫助病人取側臥位;術后第1天指導病人在床上翻身,并活動四肢;第2天督促病人下床活動;第3天指導病人逐漸下床運動。保證病人有足夠的活動量,給予病人情感關懷和社會支持,醫護人員在病人出院前需制定并執行可行的康復方案,發現問題及時進行調整。

1.2.2.1 快速康復護理

干預病人疾病診斷期和穩定期,每次干預20 min,干預2次或3次,小組成員為病人進行一對一講解健康手冊,為病人進行個體化指導,包括康復實踐等。院外干預由護士和社區醫護人員采用電話隨訪和家庭隨訪的方式進行講解和指導。①診斷期:給予病人精神和情感安慰。建立良好的醫患關系,指導家屬為病人普及疾病知識、治療方法和預后;指導病人多活動、注意飲食、疏導病人的心理情緒。②穩定期:從病人決定手術至術后病情穩定,該期給予病人術后健康技能和康復指導、給予情感關懷和社會支持。術前3 d指導病人進行肺功能鍛煉,如爬樓梯等;指導病人有效咳嗽。術前正常飲食和休息,指導病人術前6 h禁食、2 h禁水。手術麻醉前選擇性地給病人留置胃腸營養管和導尿管;注意術中保暖和術后止痛;監測病人術后傷口的疼痛狀況,術后給予早期腸內營養,術后24 h為病人應激期,聞及腸鳴音后可泵入氯化鈉腸內營養液,保證傳送速度20~30 mL/h,采用37 ℃恒溫刺激胃腸蠕動。密切注意病人是否出現腹脹、惡心。當病人的并發癥減輕時,可以把營養液過渡到腸內營養混懸液,起始劑量為500 mL,隨后根據實際情況進行調整。

1.2.2.2 腸內營養護理

①鼻腔管護理:保證鼻腔管通暢。由于管道的置入會使病人感到不適,所以要加強看護。護理人員認真做好檢查導管的深度和固定工作。②心理護理:病人會出現恐慌和壓抑情緒,此時需要給予病人關心和情緒安慰,為病人講解早期腸內營養灌注的方式和優點,解除病人的不良情緒,增加病人的自信心,調動病人的積極性。③病情和并發癥護理:護理人員仔細觀察是否有相應的并發癥。一旦病人出現異常,應及時調整泵入速度或告知主治醫生,采取有效的治療措施。護士要堅持無菌原則,減輕病人的心理負擔,發現病人有不適應的情況,及時通知主治醫生。④營養液溫度:夏季可以直接輸入營養液,冬季需要用熱毛巾包裹營養液進行預熱處理。

1.3 觀察指標

1.3.1 疼痛

采用視覺模擬評分法(VAS)[5]于術后第1天和第3天對兩組病人進行疼痛評定。總分0~10分,分值越高說明疼痛越嚴重。

1.3.2 焦慮

采用漢密爾頓焦慮量表(HAMA)[6]評價兩組病人術前和術后第3天焦慮情況,量表共包含14個項目,每項0~4分,評分>14分為焦慮;7~14分為可能存在焦慮;<7分為無焦慮。

1.3.3 生活質量

采用生活質量評分表(SF-36)[7]評價病人的生活質量,共36題,包含生理功能、精神健康、軀體疼痛、情感職能、生理職能5個維度,36條目。評分越高,說明病人的生活質量越好。

1.3.4 胃腸功能

比較兩組病人的胃腸功能恢復時間,胃腸功能恢復判定:排氣、排便恢復,腸鳴音恢復,腹痛、腹脹、嘔吐等癥狀消失。于術后第7天空腹采集外周靜脈血進行生化營養指標測定,包括白蛋白(ALB)、前白蛋白(PA)及轉鐵蛋白(TFN)。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 VAS評分及HAMA評分(見表1)

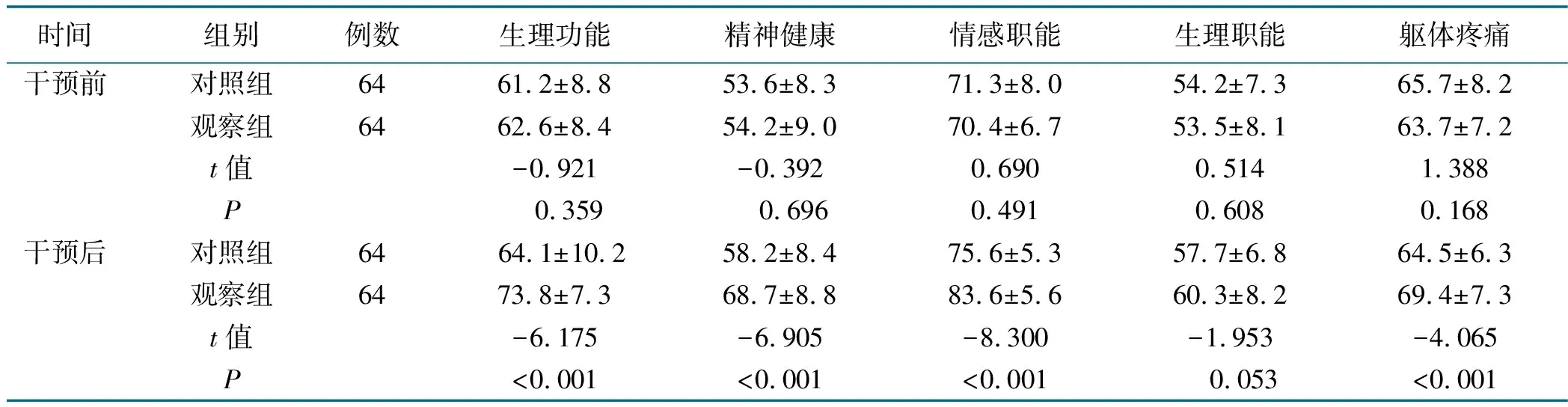

2.2 生活質量評分比較(見表2)

表2 兩組病人干預前后生活質量評分比較 單位:分

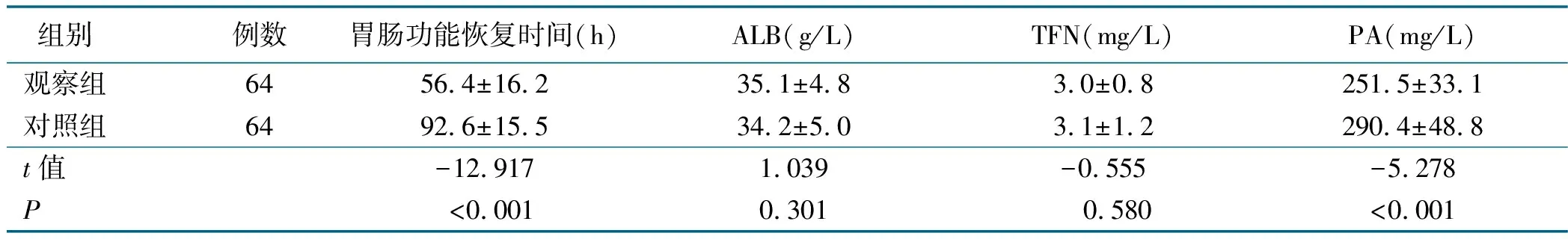

2.3 胃腸功能恢復時間及營養情況(見表3)

表3 兩組病人胃腸功能恢復時間及營養情況比較

3 討論

胃癌是臨床常見的惡性腫瘤,發病率和死亡率較高,嚴重威脅著人們的生命安全。胃癌的致病因素非常復雜,與病人的飲食、生活習慣、環境因素密切相關。手術治療胃癌可延長病人生存時間,但創傷性較大,病人術后康復較慢。ESD屬于微創手術,可以一次性完整切除病變部位,且術后并發癥發生率較低,創口較小,成功率高,提高了病人術后生活質量[8]。為保證病人術后康復,需要積極做好護理干預。快速康復外科是臨床治療中的關鍵部分,可以達到降低手術傷害,加速病人康復的效果[9]。時機理論強調了照顧者在病人患病不同階段的特殊需求。在疾病發生及診斷期,為病人提供診斷、預后及治療的信息需求。護士隨時關注病人的情感需求。在穩定期,輔助病人日常活動和康復訓練,并給予病人足夠的指導、情感關懷和支持[10]。本研究將快速康復整合到時機理論框架下,并聯合營養干預對胃癌病人實施綜合護理,結果表明,治療后觀察組各維度生活質量評分均高于對照組;VAS評分和HAMA評分均小于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。說明基于時機理論的快速康復護理能緩解疼痛,緩解病人焦慮情緒,提升幸福感。究其原因,可能與以下幾方面有關:①在病人充分鎮痛時給予早期下床活動。有研究顯示,病人的疼痛評分控制在4分內,能夠提高病人下床活動的意向[11-12]。本研究兩組病人的疼痛評分均低于4分,并且在24 h內下床活動,專業護士動態監測和評估病人的疼痛情況,增加了評估疼痛的主動性,從而實現達到預防和科學性的管理。②充分消除了病人的負面情緒。胃癌病人在確診、治療和術后恢復期間會承受很大的壓力和焦慮、抑郁等負面情緒,疾病治療期間的負面情緒可能會對病人治愈程度和生活質量造成嚴重的影響,引起一系列不良反應[13]。本研究通過術前個性化心理護理和健康指導,基于時機理論的快速康復護理聯合營養干預,消除了病人的恐懼和焦慮情緒,降低了病人的生理應激反應,改善預后。③有效給予腸內營養。對胃癌術后病人給予腸內營養,能夠保護胃腸道黏膜,刺激胃腸道神經內分泌系統,調節胃腸道功能,加快胃腸道功能恢復[14-15]。本研究結果顯示,觀察組胃腸功能恢復時間[(56.4±16.2)h]短于對照組[(92.6±15.5)h],差異有統計學意義(P<0.05);干預后,兩組病人的ALB和TFN水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),但是兩組病人PA水平比較,差異有統計學意義(P<0.05),說明PA的敏感性較高。

4 小結

綜上所述,基于時機理論的快速康復護理聯合營養干預可以改善早期胃癌病人ESD術后疼痛、焦慮及胃腸道功能,提高病人生存質量。