東北沿海城市與其他地區臭氧污染異同分析

鄭 冬,閻守政

(遼寧省大連生態環境監測中心,遼寧 大連 116021)

1 引言

與高空臭氧能夠減少紫外線對地球傷害不同,近地面的臭氧會對人體以及農作物產生不良影響[1~3]。近地面臭氧是由氮氧化物和VOCs在一定的光照條件下,經過復雜的化學反應生成的[4,5],且臭氧研究多集中在經濟發達地區和沿海城市[6~11],對于東北地區單獨城市的臭氧研究相對較少,而將東北沿海地區城市作為一個整體進行的臭氧研究更少。

東北沿海城市地處渤海灣北部,包括大連市、營口市、盤錦市、錦州市、葫蘆島市和丹東市,共計6個城市,均屬于遼寧省。本文根據2019年環境空氣質量監測數據,將東北沿海城市與其他區域城市群以及單獨城市進行對比分析,找出東北沿海城市獨有的臭氧污染特征。

2 資料與方法

本文所用的數據來源于中國環境監測總站公布的2019年全國96個城市空氣質量等級以及臭氧在線監測數據。

臭氧小時值是指臭氧1 h平均濃度,臭氧月均值/年均值是指在月份/年度臭氧日最大8 h平均第90百分位數,臭氧污染日是指首要污染物為臭氧的污染日。

按照《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)要求,臭氧年均值的二級標準為160 μg/m3,超出二級標準即為超標。按照《環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行)》(HJ 633-2012)要求,綠色表示空氣質量指數級別為一級優,黃色表示空氣質量指數級別為二級良,橙色表示空氣質量指數級別為三級輕度污染,紅色表示空氣質量指數級別為四級中度污染,紫色表示空氣質量指數級別為五級重度污染,褐紅色表示空氣質量指數級別為六級嚴重污染。

3 臭氧污染特征對比

3.1 與其他區域對比

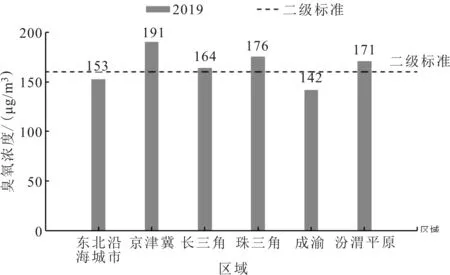

本文選取京津冀(13個城市)、長三角(41個城市)、珠三角(9個城市)、成渝(16個城市)、汾渭平原(11個城市)等地區共計90個城市作為5個污染防控重點城市區域,與東北沿海城市區域進行對比分析。

2019年6個重點區域臭氧年均值濃度如圖1所示。京津冀區域臭氧濃度最高,成渝區域最低。除東北沿海城市和成渝區域外,其他4個區域臭氧年均值均超標。

圖1 2019年6個重點區域臭氧濃度

2019年6個重點區域各空氣質量等級天數占比情況如圖2所示。優的天數占比中,汾渭平原最低,珠三角最高,東北沿海城市居中;良的天數占比中,各重點區域差別不大;輕度污染天數占比中,珠三角最低,東北沿海城市較低,汾渭平原最高;中度污染天數占比中,珠三角和成渝最低,京津冀最高,東北沿海城市居中;重度污染天數占比中,成渝最低,汾渭平原最高,東北沿海城市較低;嚴重污染天數占比中,只有汾渭平原超1%,東北沿海城市較低。

2019年6個重點區域臭氧污染日在各污染級別中占比情況如圖3所示。由于各城市的經濟發展定位、地理位置和氣象條件等各不相同,不同污染等級中臭氧占比差別很大。臭氧污染日占比越大,說明臭氧污染越嚴重。在輕度污染級別,除成渝區域外,其他各區域臭氧污染日占比均超50%,說明臭氧污染已超過顆粒物污染影響。在中度污染和重度污染級別,珠三角區域臭氧污染日占比均為100%,表明臭氧污染是珠三角地區最嚴重的大氣環境問題。各區域均不存在嚴重污染的臭氧污染日,說明嚴重污染時污染物全部是顆粒物。

圖2 2019年6個重點區域空氣質量各級別天數占比

圖3 2019年6個區域臭氧污染日在各污染級別中占比

3.2 與其他城市對比

3.2.1 與內陸城市對比

沿海城市與內陸城市的臭氧污染特征不同,主要是由海陸風引起的[12~14]。白天,地表受太陽輻射而增溫,由于陸地土壤熱容量比海水熱容量小得多,陸地升溫比海洋快,因此陸地上的氣溫比海洋上的氣溫高。在水平氣壓梯度力的作用下,上空的空氣從陸地流向海洋,然后下沉至低空,又由海面流向陸地,再度上升,形成低層海風和鉛直剖面上的海風環流,夜間相反。因此,在基本氣流微弱時,白天風從海上吹向陸地(稱為“海風”),夜晚風從陸地吹向海洋(稱為“陸風”)。海陸風的水平范圍可達幾十公里,鉛直高度達1~2 km,周期為一晝夜。越深入內陸,海陸風對臭氧濃度的影響程度越小。

以2019年5月3~4日沿海地區營口市與內陸地區阜新市臭氧濃度對比為例(如圖4所示),分析沿海城市與內陸城市臭氧污染特征。5月3日上午,營口市臭氧濃度逐漸升高,開始出現一次污染過程,3日為輕度污染,4日為中度污染。阜新市從4日上午開始臭氧濃度逐漸升高,3日為良,4日為輕度污染。

內陸地區阜新市在臭氧濃度達到極大值后,隨著太陽落山臭氧生成反應活性大幅降低,臭氧濃度迅速降低。沿海地區營口市在臭氧濃度達到極值后,隨著太陽落山陸風開始形成,陸地上相對干熱的空氣與海上的冷濕氣流相遇,在沿海的陸地上空形成熱力內邊界層,此時的大氣層較為穩定,空氣對流運動減弱,靜穩狀態下不利于臭氧的擴散,導致大量的臭氧從陸地不斷匯集到沿海區域附近,并未向遠海擴散,因此營口市臭氧濃度夜間下降速度較慢,甚至在5月4日凌晨出現一次明顯的臭氧濃度上升過程。之后隨著匯集過程減弱以及臭氧逐步消散,臭氧濃度開始下降。

5月4日上午,聚集于沿海區域的臭氧在海風作用下向陸地轉移,由于陸地本身在太陽輻射下就會逐漸生成臭氧,在疊加了昨夜海上累積的臭氧之后,臭氧濃度將高于前一日,因此4日營口市臭氧濃度高于3日,形成中度污染。

圖4 營口市與阜新市臭氧濃度對比

與內陸地區相比,沿海地區夜間臭氧的消耗程度較小,臭氧濃度缺乏明顯的夜間下降過程,因此,沿海城市普遍比內陸城市臭氧平均濃度更高。例如,福建省2015~2016年內陸地區臭氧濃度較沿海地區低18%~20%[15],江蘇省2013~2017年臭氧濃度東部沿海城市大于西部內陸城市[16],長三角地區2013~2014年臨海城市年均臭氧濃度高于靠近內陸的城市[17]。

3.2.2 與其他沿海城市對比

(1)青島市。青島市4~9月份臭氧濃度超出二級標準,其余各月均達標。臭氧濃度小時值呈現單峰型變化規律,白天濃度高,夜間濃度低。早上7時開始隨著太陽輻射的增強和氣溫的升高,臭氧濃度迅速升高,至14~15時達到高峰,隨后太陽輻射強度減弱,臭氧濃度緩慢降低。青島市臭氧重污染受本地源影響較小,受外部污染物區域輸送影響更明顯。上游江蘇省氣團沿黃海海灣向東北輸送,在青島西南部臨海區域下沉,對青島沿海地區臭氧濃度影響較大[18]。

(2)上海市。上海市臭氧污染呈現冬季低,夏季高的特點。4~9月份是上海市臭氧超標日比較多的月份。上海市臭氧濃度日變化呈單峰型,深夜0時至清晨6時,臭氧濃度逐漸下降,之后臭氧濃度逐步上升,至13~14時達到日內最高值,隨著光化學反應作用減弱臭氧濃度逐漸下降。上海市臭氧重污染與本地源排放和外地輸送均有關系。當風向為偏南風時,上海南部的化工廠聚集區以及大型運輸車輛、船舶排放的VOCs和氮氧化物,與浙江方向排放的VOCs等臭氧前體物將經大氣傳輸至上海城區,在夏季日間經光化學反應產生大量的臭氧,從而導致污染生成[19]。

(3)廣州市。廣州市4~10月份臭氧濃度較其余月份高。廣州市臭氧濃度日變化呈單峰型,在15時臭氧濃度達到最大值,夜間至次日凌晨臭氧濃度一直處于低值區。廣州市臭氧污染是本地源和區域傳輸共同作用的結果。在冷高壓、熱帶氣旋等天氣系統控制下,若偏北氣團經由弱北風輸送至廣州,疊加本地較強的太陽輻射,將產生大量的臭氧,極易造成廣州地區的臭氧污染[20]。

(4)異同點。東北沿海城市與其他沿海城市臭氧污染特征基本一致,均為4~9月臭氧濃度偏高(廣州市10月臭氧濃度也偏高),11~12月和1~2月濃度偏低,春夏季臭氧濃度高于秋冬季。臭氧日濃度均呈單峰型分布,在凌晨至6~8時濃度較低,之后隨著太陽輻射加強,臭氧濃度逐漸上升至極大值,之后臭氧逐漸消散,濃度降低至凌晨。在污染來源方面,沿海城市的臭氧重污染均受本地源和外來傳輸共同影響。

不同之處在于臭氧極大值出現的時間略有不同,東北沿海城市臭氧極大值出現在15~16時,青島市出現在14~15時,上海市出現在13~14時,廣州市出現在15時左右。除廣州市外,其他沿海城市隨著緯度降低,光照時間縮短,產生臭氧的時段變少,從而導致臭氧濃度累積的時長變短,因此臭氧極大值出現時段不斷提前。而廣州市緯度較低,雖然光照時間短,但是夏季太陽輻射較強、氣溫較高,因此產生的臭氧速度更快,極大值出現時間比上海略晚。

4 結論

(1)與其他重點區域相比,東北沿海城市臭氧污染狀況略好,2019年臭氧年均值達標。但在輕度污染級別,東北沿海城市臭氧污染日占比已超過顆粒物污染日占比,且在中度污染中臭氧污染日也占據一定比例,臭氧污染問題不容忽視,亟待解決。

(2)與內陸城市相比,東北沿海城市臭氧污染會受海陸風影響,在氣流微弱,氣象擴散條件不利時,臭氧小時濃度呈現雙峰型分布,除了下午的峰值外,在夜間也會出現一次峰值。

(3)與其他沿海城市相比,東北沿海城市臭氧濃度的月均值和小時值變化規律基本一致,當發生臭氧污染時,均為受本地污染源和外地傳輸影響。不同之處在于受緯度及光照時長影響,東北沿海城市臭氧小時濃度出現峰值的時間晚于其他南部沿海城市。