土壤無(wú)機(jī)碳研究進(jìn)展

張永紅,劉 飛,鐘 松

(青海師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,西寧 810000)

工業(yè)革命以來(lái),隨著全球人口的不斷增加以及人類生活生產(chǎn)方式的改變,大氣中溫室氣體濃度持續(xù)升高,嚴(yán)重影響了生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán),加劇了全球氣候變暖、氮沉降增加,導(dǎo)致全球生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)力發(fā)生變化[1]。CO2、CH4和N2O是大氣中產(chǎn)生溫室效應(yīng)的三大氣體,其貢獻(xiàn)率可達(dá)80%[2],而根據(jù)聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門(mén)委員會(huì)(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第五次的評(píng)估研究報(bào)告明確指出,目前對(duì)全球氣候變化影響最大的溫室氣體仍然是CO2,貢獻(xiàn)率約占60%[3],因此,控制全球碳排放一直是近年來(lái)人們密切關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。

土壤碳庫(kù)在全球碳循環(huán)中起著重要的碳源、碳匯作用,具有巨大的碳匯潛力,其微小變化都會(huì)對(duì)全球碳平衡以及全球氣候變化產(chǎn)生極大影響[4]。30多年前,大量研究表明土壤無(wú)機(jī)碳在自然界中的存在形式相對(duì)穩(wěn)定,認(rèn)為土壤無(wú)機(jī)碳庫(kù)基本是一個(gè)“死庫(kù)”,對(duì)現(xiàn)代碳循環(huán)的影響和貢獻(xiàn)幾乎可以忽略不計(jì)[5],因此人們把土壤碳庫(kù)的研究重點(diǎn)更多地集中在有機(jī)碳上。近年來(lái),有研究發(fā)現(xiàn)在干旱荒漠區(qū)存在非生物途徑的CO2吸收現(xiàn)象,認(rèn)為土壤無(wú)機(jī)碳在現(xiàn)代碳循環(huán)過(guò)程中具有碳匯的潛力[6]。因此,土壤無(wú)機(jī)碳被更多地與全球碳循環(huán)緊密聯(lián)系在一起,引起了廣大學(xué)者的重視和關(guān)注。雖然無(wú)機(jī)碳的積累和轉(zhuǎn)化速率比有機(jī)碳低,但其形成的碳酸鹽具有很好的穩(wěn)定性,對(duì)全球碳循環(huán)起到了碳匯作用,表明土壤無(wú)機(jī)碳在全球碳庫(kù)中具有重要地位[7]。

近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的組成來(lái)源和儲(chǔ)量,分布特征、形成和轉(zhuǎn)移過(guò)程以及土壤無(wú)機(jī)碳和有機(jī)碳的耦合關(guān)系等方面進(jìn)行了系統(tǒng)的研究[8-12],但對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的形成和轉(zhuǎn)化機(jī)制、干旱荒漠區(qū)土壤的碳源匯作用一直存在爭(zhēng)議[13,14]。因此,本研究對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳分布及影響因素、土壤固碳的機(jī)理以及碳穩(wěn)定同位素技術(shù)的應(yīng)用等方面進(jìn)行了歸納和分析總結(jié),以期為深入地探究干旱、半干旱地區(qū)土壤無(wú)機(jī)碳循環(huán)的過(guò)程,揭示土壤無(wú)機(jī)碳固存和轉(zhuǎn)移機(jī)理,正確地判定土壤無(wú)機(jī)碳在陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)過(guò)程中的作用和地位提供參考。

1 土壤碳庫(kù)組成

土壤碳庫(kù)由土壤有機(jī)碳庫(kù)和土壤無(wú)機(jī)碳庫(kù)構(gòu)成,土壤有機(jī)碳是由環(huán)境中的動(dòng)、植物殘?bào)w和根系分泌物等有機(jī)物質(zhì)進(jìn)入土壤后被微生物分解而形成的含碳有機(jī)物的總稱[15],是衡量土壤肥力的重要指標(biāo),在土壤養(yǎng)分循環(huán)、提高土壤肥力、維持和鞏固土壤結(jié)構(gòu)以及控制土壤污染物遷移轉(zhuǎn)化等方面起重要作用[16]。同時(shí),土壤有機(jī)碳活躍的化學(xué)性質(zhì)和巨大的儲(chǔ)碳能力,對(duì)溫室氣體的排放、全球氣候的變化具有重要的作用[17]。土壤無(wú)機(jī)碳是土壤中含碳無(wú)機(jī)物的總稱,主要指土壤中的母巖風(fēng)化過(guò)程中形成的礦物態(tài)碳酸鹽,其積累速率很快,且易受到大氣、水、鹽分等因素的影響,是干旱、半干旱地區(qū)土壤碳庫(kù)的主要形態(tài),其儲(chǔ)量?jī)H次于土壤有機(jī)碳,占全球總量的38%[18]。根據(jù)不同存在形態(tài)可分為氣態(tài)的土壤CO2、液態(tài)的CO32-溶液和固態(tài)的碳酸鹽,土壤中氣態(tài)和液態(tài)無(wú)機(jī)碳數(shù)量相對(duì)于固態(tài)的碳酸鹽來(lái)說(shuō)較少,因此認(rèn)為土壤無(wú)機(jī)碳的主要成分是碳酸鹽[19]。根據(jù)不同的來(lái)源土壤無(wú)機(jī)碳可分為2種,分別是原生碳酸鹽和次生碳酸鹽。原生碳酸鹽來(lái)源于成土母質(zhì)或母巖,是未經(jīng)風(fēng)化成土作用而自然保存下來(lái)的碳酸鹽[5];次生碳酸鹽是通過(guò)土壤的風(fēng)化成土作用,原生碳酸鹽與土壤中的CO2和水溶解形成的碳酸鹽通過(guò)一系列化學(xué)反應(yīng)經(jīng)過(guò)溶解再沉淀而形成,與土壤碳酸鹽的溶解、沉積以及土壤有機(jī)碳分解CO2的再轉(zhuǎn)化密切相關(guān)[20]。

2 土壤無(wú)機(jī)碳的分布及其影響因素

在以往的研究中大多集中于土壤有機(jī)碳,對(duì)無(wú)機(jī)碳的關(guān)注相對(duì)較少,但近來(lái)有學(xué)者發(fā)現(xiàn)干旱荒漠區(qū)是一個(gè)巨大的無(wú)機(jī)碳匯[21],發(fā)揮著重要的固碳作用,由此引起了眾多科研工作者對(duì)干旱、半干旱地區(qū)土壤無(wú)機(jī)碳的關(guān)注。

2.1 土壤無(wú)機(jī)碳的分布

干旱、半干旱地區(qū)因?yàn)樗Y源短缺、植被稀疏,其植被生產(chǎn)力相對(duì)較低,使得土壤中有機(jī)碳的輸入量非常有限,土壤碳儲(chǔ)量表現(xiàn)出無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)量較有機(jī)碳儲(chǔ)量豐富的現(xiàn)象[9],且大量無(wú)機(jī)碳存儲(chǔ)在深層土壤中。國(guó)外有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn),西班牙南部半干旱區(qū)土壤無(wú)機(jī)碳含量最大值出現(xiàn)在0.4 m和2.2~2.4 m處,且底土中無(wú)機(jī)碳含量是表土的2倍多,同時(shí)對(duì)該地區(qū)無(wú)機(jī)碳含量進(jìn)行估算,發(fā)現(xiàn)在1~2 m無(wú)機(jī)碳含量占總量的51%[22]。在中國(guó)西北干旱、半干旱地區(qū),近80%的無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)存在1 m以下,50%的無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)存在3 m以下,整個(gè)土壤剖面中土壤無(wú)機(jī)碳含量呈現(xiàn)“S”型的分布[23]。土壤無(wú)機(jī)碳的垂直分布格局與植被類型、土壤母質(zhì)以及降雨量有密切的關(guān)系。在富含Ca2+、Mg2+等鹽基離子的鹽堿土中,鹽基離子促進(jìn)了碳酸鹽的沉積,在降雨發(fā)生時(shí),碳酸鹽因淋溶作用而向下遷移,最終在深層土壤中富集,而表層土壤無(wú)機(jī)碳減少[24]。

降水對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳分布的影響體現(xiàn)在2個(gè)方面:一方面,降水是土壤養(yǎng)分發(fā)生淋溶的主要驅(qū)動(dòng)力,通過(guò)淋溶作用直接影響土壤無(wú)機(jī)碳的剖面垂直分布;另一方面,不同量級(jí)的降水量決定植被類型的差異,影響植物根系分布和土壤微生物的活性,同時(shí)植物根系和土壤微生物的活動(dòng)可以顯著改善水的滲透,從而有利于碳酸鹽的溶解和沉淀[25]。因此,不同植被類型間土壤無(wú)機(jī)碳的分布特征的差異本質(zhì)上是由不同植被類型之間的土壤屬性和氣候條件差異的綜合體現(xiàn),而不是植被類型本身的差異所造成。在內(nèi)蒙古自治區(qū)北部地區(qū)當(dāng)植被類型沿降水梯度由森林向沙漠變化時(shí),土壤無(wú)機(jī)碳含量隨降水梯度顯著增加,土壤剖面中0~3 m的土壤無(wú)機(jī)碳密度依次為森林<草地<灌木-草地<灌木-荒漠,除森林以外,其他植被類型土壤中超過(guò)50%的土壤碳存儲(chǔ)在1~3 m的深度,特別是灌木荒漠和荒漠區(qū)土壤剖面中1~3 m內(nèi)主要以無(wú)機(jī)碳為主[26]。

劉淑麗等[27]對(duì)4種不同的高寒草地土壤無(wú)機(jī)碳分布及儲(chǔ)量進(jìn)行了探討,結(jié)果表明,不同草地類型的土壤無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)量不同,其中溫帶草原最高,高寒草甸最低,且50~100 cm土壤無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)量占0~100 cm土壤無(wú)機(jī)碳總儲(chǔ)量的50%以上。張蓓蓓等[28]對(duì)高寒草地土壤無(wú)機(jī)碳垂直分布研究發(fā)現(xiàn),高寒草原不同層次的土壤無(wú)機(jī)碳密度均顯著大于高寒草甸,而且深層土壤無(wú)機(jī)碳所占比例很大。有研究表明,塔里木盆地南緣的綠洲區(qū)土壤無(wú)機(jī)碳含量遠(yuǎn)高于土壤有機(jī)碳,約是有機(jī)碳的10倍左右,尤其是沙土中無(wú)機(jī)碳的含量明顯高于其他類型土壤,且土壤中氮磷等養(yǎng)分因子與水分因子是影響該地區(qū)土壤碳含量的關(guān)鍵因素[29]。由這些研究可以看出,大量的無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)存在深層土壤中,因此深層土壤中無(wú)機(jī)碳的儲(chǔ)量有待研究。

2.2 影響土壤無(wú)機(jī)碳分布的因素

土壤無(wú)機(jī)碳的含量和分布受土壤水分、溫度以及鹽堿度和土壤類型等多重因素的影響。特別是在植被稀疏的干旱、半干旱地區(qū),隨著土壤水分和溫度的變化,在時(shí)間和空間上發(fā)生明顯的碳酸鹽溶解和沉積現(xiàn)象[8]。夏季溫度升高使得土壤呼吸和有機(jī)質(zhì)的礦化速率處于較高水平,導(dǎo)致土壤CO2分壓增加,隨著降雨的發(fā)生,土壤中的CO2被溶解形成富含重碳酸根離子的土壤溶液,當(dāng)土壤水分蒸發(fā)時(shí),碳酸氫鹽會(huì)沉積到碳酸鹽中[30],而除了土壤水分外,碳酸鹽的沉積也受到土壤的含鹽量和pH的影響。較高的鹽分和pH會(huì)對(duì)碳酸鹽的沉積產(chǎn)生一定的抑制作用,同時(shí)不利于植物根系的生長(zhǎng),使土壤生物的活性降低,減緩?fù)寥烙袡C(jī)質(zhì)的分解速率,進(jìn)而減少土壤中CO2的分壓,抑制碳酸鹽的形成。

顏安等[31]研究了干旱地區(qū)土壤鹽分對(duì)鹽漬土土壤碳垂直分布的影響,結(jié)果表明,鹽分在整個(gè)土壤剖面中與無(wú)機(jī)碳含量和密度呈負(fù)相關(guān)。郗敏等[32]對(duì)膠州灣河口濕地的研究表明,土壤無(wú)機(jī)碳含量呈現(xiàn)距入海口越遠(yuǎn),SIC含量越高的趨勢(shì),且土壤含鹽量和pH顯著影響土壤無(wú)機(jī)碳的分布。不同的植被類型其土壤類型和環(huán)境條件也不同,植被和土壤共同影響土壤中碳庫(kù)的轉(zhuǎn)化和分布。對(duì)騰格里沙漠東南緣固沙區(qū)的研究表明,天然植被區(qū)和固沙區(qū)總無(wú)機(jī)碳密度高于流沙區(qū),且表層土壤無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)量顯著高于中層和深層,說(shuō)明植物恢復(fù)有利于土壤無(wú)機(jī)碳的固存,能夠顯著提高土壤中總無(wú)機(jī)碳含量[33]。受到原生碳酸鹽含量、成土作用及土壤有機(jī)碳含量的綜合影響,黃土高原地區(qū)不同植被類型土壤碳酸鹽含量表現(xiàn)為荒地>草地>林地[34]。劉麗娟等[35]對(duì)荒漠綠洲的研究表明,耕地和沙地中土壤可溶性無(wú)機(jī)碳含量較林地、草地和鹽堿地相對(duì)較高,土壤可溶性無(wú)機(jī)碳與HCO-3呈極顯著正相關(guān),與其他土壤離子呈顯著負(fù)相關(guān)。土壤中無(wú)機(jī)碳的垂直分布因普遍存在的淋溶作用而受到降水和地形的影響,特別是地形差異較大的山區(qū),土壤無(wú)機(jī)碳分布特征明顯。楊帆等[36]對(duì)高寒山區(qū)的研究結(jié)果表明,坡向是影響高寒山區(qū)土壤碳垂直分布和組成的重要因素,陰坡通體無(wú)機(jī)碳含量較低,而陽(yáng)坡土壤平均無(wú)機(jī)碳含量約是陰坡的8倍,且在40~80 cm處明顯富集,這是因?yàn)殛幤陆涤炅枯^高,土壤碳酸鈣基本淋失,而陽(yáng)坡降雨量小、土壤碳酸鈣發(fā)生季節(jié)性淋溶,并在40~80 cm處淀積有關(guān)。在農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)利用過(guò)程中由于耕作、灌溉等措施改變了土壤含水量和土壤CO2濃度,促進(jìn)了碳酸鹽的形成,由于淋溶作用形成的碳酸鹽逐漸向下不斷沉積。雒瓊等[37]研究表明,隨著土地利用年限的增加,表層土壤無(wú)機(jī)碳含量逐漸減少,而深層土壤無(wú)機(jī)碳逐漸增加,主要原因是灌溉過(guò)程中因淋溶作用溶于水中的無(wú)機(jī)碳隨重力向土壤深層運(yùn)動(dòng)并不斷積累,同時(shí),灌溉導(dǎo)致土壤中鹽離子含量發(fā)生改變,使得HCO3-和CO32-的活性不斷增加,與鹽離子結(jié)合形成碳酸鹽而累積在土壤中,因此土壤無(wú)機(jī)碳密度和土壤碳密度都隨著土地利用年限的延長(zhǎng)而不斷增加。研究表明,土地利用方式對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的影響較大,耕作導(dǎo)致華北地區(qū)土壤無(wú)機(jī)碳含量明顯降低,西北和東北松嫩平原卻明顯增加[38]。

3 土壤無(wú)機(jī)碳固存研究

近幾年,有學(xué)者發(fā)現(xiàn)在干旱荒漠區(qū)存在較大的CO2負(fù)通量,量級(jí)均在100 g(/m2·a)左右,而在植被稀疏的荒漠區(qū)如此巨大的碳通量沒(méi)有得到合理的解釋[13]。后來(lái)Walmsley等[39]在美國(guó)荒漠區(qū)的研究表明,經(jīng)過(guò)高溫滅菌后的土壤仍然存在非常明顯的CO2負(fù)通量,證明土壤CO2吸收是一個(gè)無(wú)機(jī)過(guò)程;Ma等[6]在中國(guó)西北部干旱荒漠區(qū)的研究也得到了相同的結(jié)果,因此認(rèn)為干旱荒漠區(qū)可能存在非生物固碳能力。

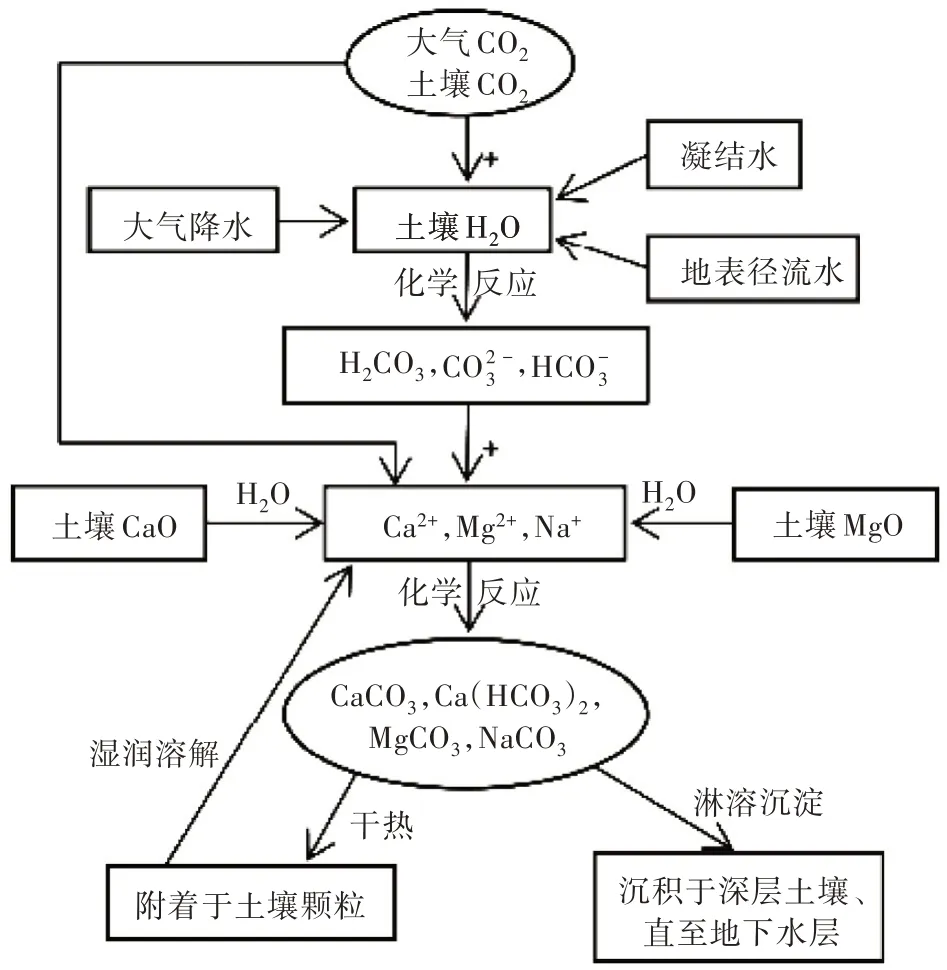

大量研究表明,土壤中普遍存在CO(2g)-CO2(aq)-HCO3-(aq)-CaCO(3s)的無(wú)機(jī)碳平衡系統(tǒng)[40],土壤中呼吸作用產(chǎn)生的CO2以及土壤表層混入的大氣CO2在土壤水中溶解,形成富含碳酸鹽的溶液,再與Ca2+、Mg2+等其他鹽基陽(yáng)離子沉淀形成次生碳酸鹽,最終將CO2通過(guò)土壤化學(xué)反應(yīng)固存在土壤中。張芳等[41]探討了干旱區(qū)尾閭鹽湖濱岸鹽堿土中碳酸鹽的固碳效應(yīng)和影響因素,結(jié)果表明艾比湖濱岸土壤碳庫(kù)均以碳酸鹽碳為主,碳酸鹽碳庫(kù)固碳量是有機(jī)碳庫(kù)的3.67~4.36倍,并認(rèn)為土壤有機(jī)碳是碳酸鹽截存土壤CO2的一個(gè)重要因素。蘇培璽等[42]在河西走廊的干旱荒漠區(qū)研究了土壤的無(wú)機(jī)固碳能力,并提出了干旱區(qū)荒漠土壤碳同化途徑的3個(gè)階段:CO2與H2O反應(yīng)階段、CO2或弱碳酸與土壤溶液陽(yáng)離子反應(yīng)階段、生成溶解碳酸鹽與沉淀碳酸鹽附著于土壤顆粒和向下沉積階段(圖1)。

然而,有學(xué)者認(rèn)為土壤中碳酸鹽通過(guò)溶解-再沉積形成次生碳酸鹽過(guò)程中對(duì)CO2產(chǎn)生的影響僅是庫(kù)與庫(kù)之間的簡(jiǎn)單遷移[42],并不具備固碳的能力,因?yàn)樘妓猁}的溶解-沉淀過(guò)程為可逆反應(yīng)(CaCO3+CO2+H2O?Ca2++2HCO3-),溶解過(guò)程中消耗的CO2在碳酸鹽發(fā)生沉積時(shí)又再次返回到大氣中[14]。同時(shí)認(rèn)為真正具備固碳效應(yīng)的是硅酸鹽的化學(xué)風(fēng)化作用(CO2+CaSiO3→CaCO3+SiO2),其控制著長(zhǎng)時(shí)間尺度的氣候變化[41,43]。Carmi等[44]的研究表明,在干旱區(qū)內(nèi)陸盆地的風(fēng)化、搬運(yùn)、沉積過(guò)程中,有大量的非碳酸鹽巖來(lái)源的鈣離子向盆地低處匯聚,CO2的凈截存因此產(chǎn)生。有學(xué)者認(rèn)為,碳酸鹽的固碳作用是干旱區(qū)在鹽堿土改良和鹽漬化控制中形成的一個(gè)伴生過(guò)程[9]。干旱區(qū)鹽漬化是由于該地區(qū)較低的降雨量和較高的蒸發(fā)量共同作用導(dǎo)致的結(jié)果,必須通過(guò)洗鹽來(lái)控制土壤的鹽漬化,而較高的含鹽量導(dǎo)致鹽堿土對(duì)CO2具有較高的溶解度,因此在洗鹽的過(guò)程中必定將溶解在土壤中的CO2洗去。最終,CO2隨被洗的鹽經(jīng)水平運(yùn)移匯集在沙漠下形成地下咸水層,形成碳匯[13]。

圖1 干旱區(qū)荒漠土壤碳同化途徑

4 碳穩(wěn)定同位素技術(shù)在土壤無(wú)機(jī)碳研究中的應(yīng)用

穩(wěn)定同位素技術(shù)在地球化學(xué)循環(huán)和生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域應(yīng)用始于20世紀(jì)50年代,Keeling測(cè)定了北美洲不同生態(tài)系統(tǒng)中大氣CO2濃度以及碳穩(wěn)定同位素含量的變化,并提出了Keeling曲線法[45],為研究陸地生態(tài)系統(tǒng)和全球碳平衡提供了一種有效的穩(wěn)定同位素方法。隨著穩(wěn)定同位素技術(shù)的發(fā)展,碳穩(wěn)定同位素在陸地生態(tài)系統(tǒng)以及全球碳循環(huán)方面得到了廣泛的應(yīng)用。

國(guó)際地質(zhì)對(duì)比計(jì)劃(International Geological Cor?relation Programme,IGCP)研究發(fā)現(xiàn),全球每年因碳酸鹽的溶蝕而截存大氣碳的量為0.6 Pg C,而這一數(shù)值與全球碳失匯的1/3相同,即碳酸鹽的微小差異可能會(huì)對(duì)碳收支平衡造成較大影響[46]。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的研究主要集中在干旱地區(qū),探討土地管理措施等人為因素對(duì)碳酸鹽成土作用的影響,以及無(wú)機(jī)碳同位素對(duì)地區(qū)植被類型的鑒定和演化過(guò)程方面的作用。利用穩(wěn)定同位素技術(shù)定量研究土壤碳酸鹽淋溶-沉淀過(guò)程中固碳潛力及其環(huán)境和人為因素對(duì)該過(guò)程的影響,是目前土壤無(wú)機(jī)碳的一個(gè)研究熱點(diǎn)[47,48]。例如國(guó)外一些學(xué)者利用碳酸鹽δ13C的方法,重建了意大利南部地區(qū)古植被的演化格局[49];中國(guó)學(xué)者在新疆準(zhǔn)噶爾盆地南部的研究表明,荒漠區(qū)的歷史植被演替過(guò)程中主要以C3植物為主,而南部荒漠綠洲交錯(cuò)區(qū)歷史上經(jīng)歷了以C3植物為主演替為C4植物的過(guò)程[50]。學(xué)者對(duì)美國(guó)喀斯喀特山脈的研究發(fā)現(xiàn),土壤碳酸鹽沉淀在以C3植物為主的生態(tài)系統(tǒng)的碳同位素組成了區(qū)域荒漠化對(duì)山脈和大尺度大氣環(huán)流模式或改變地形演化相關(guān)的關(guān)鍵信息[51];也有學(xué)者利用生物地球化學(xué)模型研究了黃土高原土壤碳庫(kù)對(duì)氣候變化的響應(yīng),認(rèn)為在自然條件下黃土高原地區(qū)是大氣CO2的匯,且黃土高原地區(qū)碳庫(kù)形式主要以次生碳酸鹽為主[52]。

土壤內(nèi)部存在SOC-CO2-SIC的土壤碳轉(zhuǎn)移微循環(huán),在土壤CO2和水分的參與下土壤中的CaCO3溶解再結(jié)晶形成次生碳酸鹽,而此過(guò)程始終存在土壤CO2與活躍碳酸鹽碳之間穩(wěn)定碳同位素的分餾交換[53],因此可通過(guò)碳穩(wěn)定同位素技術(shù)進(jìn)行原生碳酸鹽和次生碳酸鹽的區(qū)分,同時(shí)可以分別對(duì)次生碳酸鹽形成和重結(jié)晶過(guò)程中所固定的土壤CO2進(jìn)行定量分析。黃奇波等[54]分析了半干旱巖溶區(qū)3種土壤剖面上土壤碳酸鹽含量及其δ13C、CO2濃度及其δ13C的變化規(guī)律,并結(jié)合碳酸鹽巖的δ13C值計(jì)算出各土層土壤次生碳酸鹽所占比例。證實(shí)了北方半干旱巖溶區(qū)土壤中存在原生碳酸鹽向次生碳酸鹽的轉(zhuǎn)化過(guò)程,并認(rèn)為土壤有機(jī)碳為推動(dòng)土壤原生性碳酸鹽轉(zhuǎn)移成發(fā)生性碳酸鹽的一個(gè)重要因子。張林等[55]通過(guò)測(cè)定內(nèi)蒙古荒漠草原不同土壤深度的碳酸鹽δ13C值和土壤CO2的δ13C值,探討其剖面變化特征,并應(yīng)用碳穩(wěn)定同位素方法對(duì)原生碳酸鹽和次生碳酸鹽進(jìn)行區(qū)分,運(yùn)用模型定量計(jì)算出次生碳酸鹽在形成和重結(jié)晶過(guò)程中對(duì)土壤CO2的固定量。隨時(shí)間推移土壤中次生碳酸鹽的δ13C值,由主要取決于母質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕Q于土壤CO2,因此可根據(jù)土壤無(wú)機(jī)碳δ13C值判斷土壤中有機(jī)碳是否向無(wú)機(jī)碳轉(zhuǎn)移以及轉(zhuǎn)移的程度[53]。李楊梅等[56]利用穩(wěn)定碳同位素技術(shù)實(shí)現(xiàn)了干旱綠洲區(qū)土壤碳庫(kù)轉(zhuǎn)移量的定量研究,結(jié)果表明土壤SOC向SIC的總體平均轉(zhuǎn)移量為1.09 g/kg,僅占總固定CO2量的21.99%,整體SOC的貢獻(xiàn)較低,大氣貢獻(xiàn)相對(duì)較高。

5 小結(jié)與展望

隨著對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳研究的逐步深入,對(duì)土壤無(wú)機(jī)碳的來(lái)源、分布、儲(chǔ)量、轉(zhuǎn)化和累積機(jī)理等方面的理解也在不斷加深。土壤無(wú)機(jī)碳在全球碳循環(huán)中的作用和地位越來(lái)越凸顯,特別是在干旱、半干旱地區(qū)巨大的無(wú)機(jī)碳儲(chǔ)量,對(duì)全球變化的響應(yīng)和碳減排產(chǎn)生的影響需要準(zhǔn)確定位。但是,目前關(guān)于土壤的無(wú)機(jī)固碳機(jī)制并不十分清楚,干旱荒漠區(qū)土壤非生物途徑的固碳能力存在爭(zhēng)議,但在干旱荒漠區(qū)存在土壤吸收大氣CO2的現(xiàn)象是真實(shí)存在的,進(jìn)一步探索追蹤C(jī)O2進(jìn)入土壤后的去向,探究無(wú)機(jī)碳固碳機(jī)理以及碳固存潛力的量化,是判定干旱荒漠區(qū)土壤碳源匯爭(zhēng)論的關(guān)鍵。因此,基于穩(wěn)定同位素技術(shù)追蹤C(jī)O2進(jìn)入土壤后的足跡,探究無(wú)機(jī)碳形成過(guò)程中的固碳機(jī)理和固碳潛力的量化是今后土壤無(wú)機(jī)碳研究的關(guān)鍵。

- 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 日韓經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)農(nóng)村空心化治理的啟示

- 國(guó)家公園體制下的自然保護(hù)地整合優(yōu)化探討

——以三門(mén)峽市為例 - 康復(fù)景觀視角下的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)庭園設(shè)計(jì)方法探析

- CD147相關(guān)復(fù)合物在腫瘤功能中的研究進(jìn)展

- 氣象為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的探索

——以山東省“新農(nóng)民·氣象哨”網(wǎng)絡(luò)為例 - 陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和減貧效應(yīng)耦合協(xié)調(diào)發(fā)展研究