腸道功能訓練結合排便訓練干預腦出血術后患者的臨床效果

吳春燕

江西省景德鎮市第二人民醫院神經外科,江西景德鎮 333000

腦出血常由于血管老化或高血脂、高血壓等疾病引起腦部血管破裂,患者術后不能運動,需臥床休養,患者易發生便秘[1]。神經內科一般對于腦出血術后患者的干預是進行腹部按摩,可在一定程度上改善患者便秘情況,但效果一般,便秘情況沒有得到有效改善,用力排便還會引起患者腦血管再次破裂[2]。而腸道功能訓練與排便訓練通過訓練患者進行腹部收縮和模擬排便,可能會促進患者排便,改善其便秘情況,值得研究[3]。基于此,本研究分析腸道功能訓練結合排便訓練對腦出血患者術后的臨床效果,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取景德鎮市第二人民醫院2018年9月~2019年12月收治的69例腦出血術后患者作為研究對象,按照隨機數字表法將其分為訓練組(n=35)和常規組(n=34)。常規組中,男20例,女14例;年齡35~68歲,平均(51.33±10.62)歲;出血位置:腦葉出血16例,基底節出血9例,小腦出血9例;手術方式:開顱手術19例,鉆孔手術15例。訓練組中,男22例,女13例;年齡37~67歲,平均(51.45±10.52)歲;出血位置:腦葉出血14例,基底節出血12例,小腦出血9例;手術方式:開顱手術20例,鉆孔手術15例。兩組性別、年齡、出血位置手術方式等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究通過醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬充分了解試驗內容后簽定知情同意書。納入標準:①經CT或腦脊液檢查診斷為腦出血[4];②年齡≥18歲;③術后患者的意識較清醒,生命體征平穩;④依從性良好,能配合完成相應訓練。排除標準:①合并結腸癌、直腸癌的患者;②因為服用藥物導致的便秘;③術前已確診精神異常或心理疾病;④合并四肢運動功能障礙。

1.2 方法

基礎治療:兩組患者均接受常規腦出血術后使用的藥物,每天飲水足量,營養均衡,多吃高纖維、高維生素的食物。家屬和醫護人員對患者進行開導,減少排便障礙給患者帶來的精神緊張和心理壓力。

常規組:醫護人員向患者講解術后易出現便秘的情況、原因、影響以及注意事項,讓患者重視出現便意的情況,指導患者在病床上使用便盆排便,囑咐家屬協助患者排便,定期為患者擦拭身體、翻身,早晚為患者按摩腹部,促進腸胃運動,利于排便。

訓練組:患者進行腸道功能訓練和排便訓練,在訓練過程中,鼓勵患者溝通,講明是否存在頭暈頭痛、惡心癥狀。①腸道功能訓練:患者平臥,使用腹式呼吸,吸氣時輕輕擴張腹肌,盡量吸得越深,呼氣時收縮腹部肌肉,訓練20次;高抬腿訓練:放松腹部,將一側腿伸直抬高,持續10 s,再換另一只腿,重復動作20次。②排便訓練:讓患者在以往的排便時間進行排便訓練,準備好便盆,在一個安靜,可保護患者隱私的環境,家屬協助進行模擬排便,持續5 min。排便時,將床頭適當抬高,吸氣時收縮肛門,提高盆底肌肉,呼吸時放松。

兩組接受干預時間均為2周。

1.3 觀察指標及評價標準

記錄兩組臨床干預效果、便秘嚴重程度、緩瀉劑或灌腸劑使用情況以及生活質量。

(1)臨床干預效果:記錄兩組患者干預2周后的臨床療效。①顯效:規律性排便,1~2 d/次,排便時較通暢,排除的大便不干;②好轉:能在3 d內排便一次,排便偶爾通暢,大部分時間較困難,排出的大便較潤;③無效:4 d或5 d排便一次,或長時間不排便,大便硬結如羊糞狀。(2)便秘嚴重程度:觀察兩組患者在干預2周內的便秘情況。①輕度:排便頻率為1~2 d/次,未使用緩瀉劑或進行灌腸,如廁時間長短較正常;②中度:排便頻率為3 d/次,如廁時間是以往的1倍,偶爾使用緩瀉劑;③重度:排便頻率大于4 d/次以上,如廁時間是以往的2~3倍,排便費力且未排出,續使用緩瀉劑和進行灌腸。(3)緩瀉劑或灌腸劑使用情況:記錄兩組患者在干預2周內的緩瀉劑或灌腸劑使用情況。(4)生活質量:采用適用于便秘患者的生活質量量表(PAC-QOL)[5],評估其干預前、干預后2周的生活質量,有28個問題,總分為112分,分數越低,表示患者的生活質量越高。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料采用百分率表示,組間比較采用χ2檢驗;等級資料的比較采用秩和檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

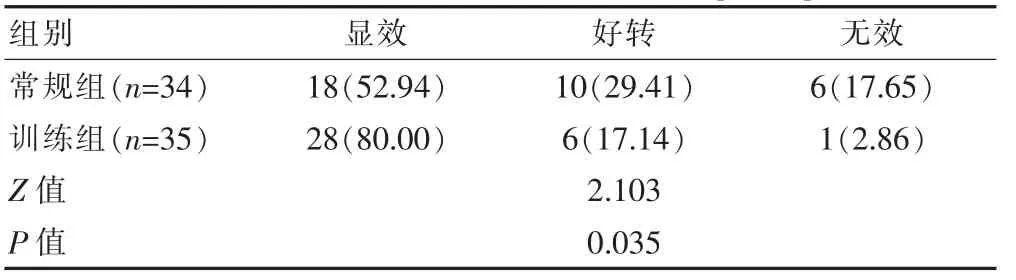

2.1 兩組患者臨床干預效果的比較

干預2周后,訓練組的臨床干預效果優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者臨床干預效果的比較[n(%)]

2.2 兩組患者便秘嚴重程度的比較

干預2周后,訓練組患者的便秘嚴重程度輕于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者便秘嚴重程度的比較[n(%)]

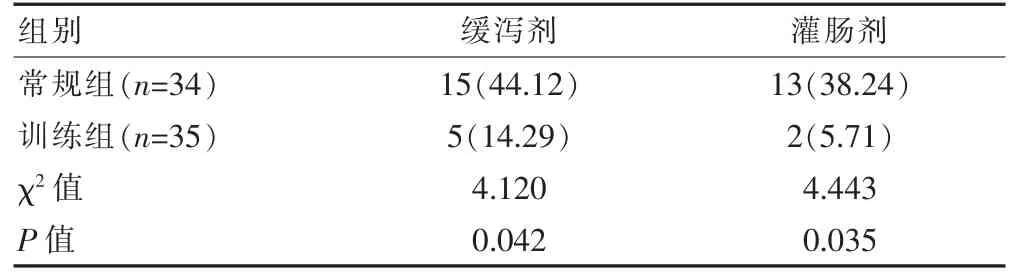

2.3 兩組患者緩瀉劑或灌腸劑使用情況的比較

訓練組緩瀉劑、灌腸劑的使用率低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者緩瀉劑或灌腸劑使用情況的比較[n(%)]

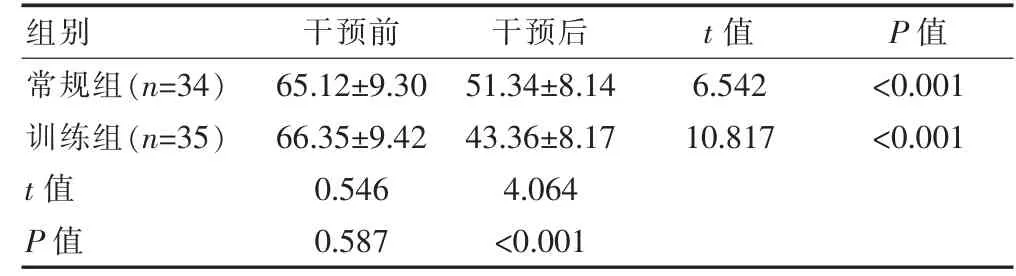

2.4 兩組患者干預前后PAC-QOL評分的比較

兩組干預后的PAC-QOL評分均低于干預前,差異有統計學意義(P<0.05);干預后,訓練組的PACQOL得分低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表4 兩組患者干預前后PAC-QOL評分的比較(分,±s)

表4 兩組患者干預前后PAC-QOL評分的比較(分,±s)

組別 干預前 干預后 t值 P值常規組(n=34)訓練組(n=35)t值P值65.12±9.30 66.35±9.42 0.546 0.587 51.34±8.14 43.36±8.17 4.064<0.001 6.542 10.817<0.001<0.001

3 討論

腦出血術后患者運動減少,腸道蠕動減慢,患者易發生排便困難,出現便秘情況,嚴重則需借助緩瀉劑或灌腸劑幫助患者排便[6]。臨床對于腦出血術后并發便秘患者的干預是進行單純腹部按摩,可在一定程度上改善胃腸蠕動情況,但對嚴重便秘患者的改善效果不明顯[7]。因此,尋找有效改善便秘的方法很有必要。腸道功能訓練和排便訓練是按摩腹部穴位和訓練患者的提肛肌,可能會促進胃腸蠕動功能恢復,改善患者的排便困難情況[8]。腸道功能訓練是通過患者主動進行腹式呼吸和單側高抬腿鍛煉,訓練腹部收縮與放松,同時按壓腹部的穴位,加快腹部的血液循環與神經傳導,刺激腸道恢復蠕動。排便訓練是為患者提供利于排便的環境,每日在餐后1 h時進行5 min的模擬排便,讓患者主動鍛煉提肛肌的收縮與放松,形成排便的條件反射[9-10]。兩種方法結合,增強刺激腸道蠕動的作用,提高改善便秘的效果。

本研究結果顯示,干預2周后,訓練組的臨床干預效果優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),提示腸道功能訓練與排便訓練可以改善腦出血患者術后的干預效果。分析其原因為腸道功能訓練通過順時針環狀按摩腹部,機械刺激腹部的黏膜神經反射,促進胃腸的蠕動,以及鍛煉腹肌的收縮能力,刺激內臟器的活力,同時進行排便訓練,患者下腹部用力,改善患者的盆底肌功能,兩種訓練結合改善了腦出血患者術后的便秘情況,進而改善其干預效果[11-12]。

便秘越嚴重,患者腸腔內累積的糞便越多,且患者排便時血管再次破裂的風險越大,嚴重時需要借助緩瀉劑和灌腸促進糞便排出。本研究結果顯示,訓練組患者的便秘嚴重程度輕于常規組,緩瀉劑、灌腸劑的使用率低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),提示腸道功能訓練與排便訓練可以減輕腦出血患者術后的便秘程度,并能較少灌腸和緩瀉劑的使用。分析其原因為腸道功能訓練是腹部按摩,刺激腹部血液循環,還進行腹部收縮訓練,增強腹肌收縮力,并進行仰臥直腿抬高訓練,增加盆底肌肌力,有助于排便[13]。排便訓練通過在餐后定時模擬訓練排便,建立起排便規律,食物刺激胃腸的蠕動,同時進行提肛肌的收縮與放松,刺激排便,減少糞便堆積在腸內[14]。兩者結合訓練,利于減輕腦出血術后患者的便秘程度,并減少緩瀉劑的使用和減少灌腸次數。

PAC-QOL是專門用于評價便秘患者的生活質量量表,本研究結果顯示,訓練組干預后的PAC-QOL評分低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),提示腸道功能訓練與排便訓練可以改善腦出血術后合并便秘患者的生活質量。分析原因:腸道功能訓練與排便訓練可加強腸黏膜神經的傳導,增加胃腸蠕動的次數,推進糞便在腸道中運行,刺激直腸肛門反射,促進排便[15]。排便訓練的時間符合病人以往的排便規律,訓練時亦考慮患者的自尊心,保護其隱私,讓患者集中精力進行模擬排便。患者的便秘得到改善,則生活質量相應提高[16]。

綜上所述,腸道功能訓練與排便訓練結合應用于腦出血術后患者,可改善其便秘的嚴重程度,減少緩瀉劑和灌腸劑的使用,提高生活質量,進而提高干預效果。