“1263一體化”模式建構與實踐

李偉 王輝 謝興隆

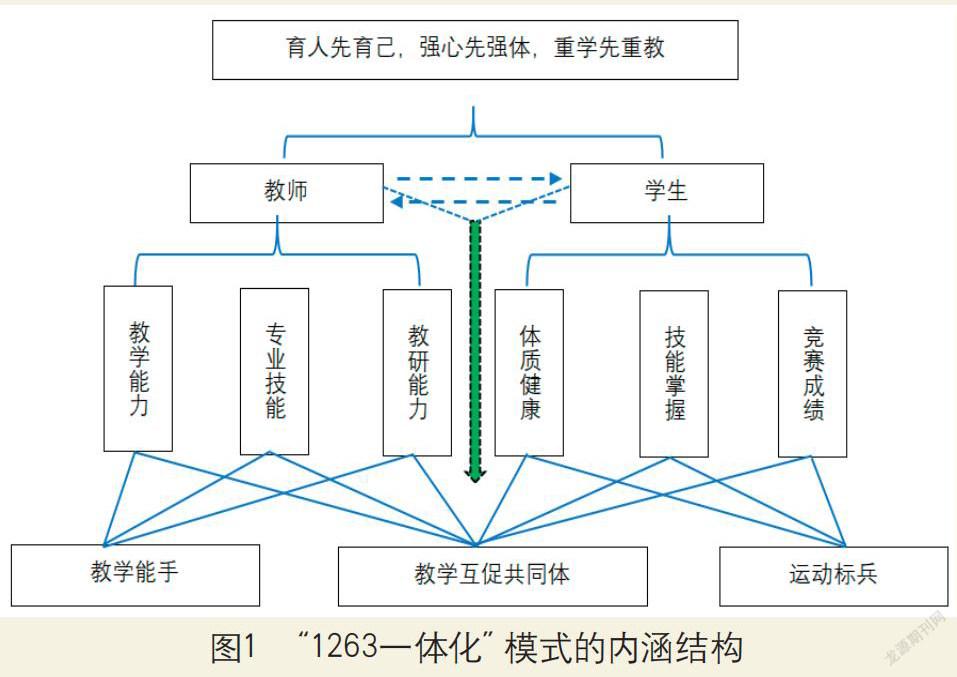

烏魯木齊市教育研究中心(以下簡稱市教研中心)從2008年開始,探索建構以體育教師培養為抓手,兼顧師生的共同促進,即體育教師的培養與學生身心健康發展的育人模式,并于2014年形成了雛形。這是以烏魯木齊市中小學學校體育教育教學實踐為基礎,逐步形成的學校體育“1263一體化”模式,即包含1個理念、2個主體、6個抓手和3個亮點。

該模式形成至今還在不斷進行完善與實踐,其根本任務是“以體育人”,并以實現體育教師培養與學生身心健康協調發展的“師生共同體”為遠景目標,旨在探索“抓體育教師教學,促學生身心發展”的學校體育育人新路徑,促使“教與學”實實在在落地,形成師生互促共同體,打造“小而精”的特點,并根植于一線體育教師的實踐本位。

從教師與學生雙主體相互關聯的角度出發,既能提升體育教師教學、教研能力,又能推進學校體育工作的有效開展,同時為學生的體質健康、運動技能掌握等問題的解決提供理論與實踐參考。

一、“1263一體化”模式建構的內涵

(一)1個理念

在學校教育“立德樹人”“身心并育”“教學相長”等思想的引領下,結合學校體育教育教學工作實際,提出該了“1263一體化”的育人模式理念,即“育人先育己,強心先強體,重學先重教”。

“育人先育己”指向體育教師品行、能力及自我完善過程;“強心先強體”指向學校體育的根本任務是增強學生體質,進而潛移默化地達成育心目的;“重學先重教”指向教師與學生之間是相互促進的關系,教與學并重的同時也應該有先后之分。

(二)2個主體

教師與學生是教學活動過程構成的兩個主體,關鍵點在于打破教師群體與學生群體之間的隔閡,建立教師與學生的情感紐帶和載體紐帶(自編教參、鍛煉手冊)。

(三)6個抓手

6個抓手即教師的教學能力、專業技能、教研能力,學生的體質健康、技能掌握、競賽成績。包括教師的教學能力增強、專業技能鞏固、教研能力提升和學生的體質健康促進、運動技能掌握、競賽水平提高的具體實施方式、方法及成效。

1.提升教師的教學能力

以參與國家級、自治區級體育課堂教學評比(展示)取得優異成績為目標,依托烏魯木齊市中小學體育專業委員會,定期開展“賽課活動”,建立校級—區縣級—市級的教師教學能力成長機制。并遵循“以老帶新,以強扶弱”的傳統,在原有說課、微課、錄像課、現場課的基礎上大膽突破,積極探索室內體育技能課、單元式說課新樣態,建立了“以教學為本、教師主導、學生主體、教學效果”四位一體的課堂評價體系。

2.提升教師的專業技能

以鞏固體育教師專業技能為導向,構建周期性的青年骨干教師基本功培訓課程體系,該課程體系涉及“學規范、教方法、練技能、演技藝”4個維度。

“學規范”是通過隊列隊形訓練、廣播操學練,獲得教師教態的矯正;“教方法”是通過對20余個教材的教學目標、教學內容、教學重難點、教學策略等內容的培訓后,以微課體現教師教法的修煉;“練技能”是通過名師教授球類、田徑、武術、體操、冰雪等項目的“絕招”,使教師運動技能得到加強;“演技藝”是通過精品微課、特長技能、特色才藝的綜合表演呈現教師專長的應用。

3.提升教師的教研能力

以提升體育教師教研能力為目標,通過“內培”與“外引”2種方式,結合一線體育教師在教學實踐中遇到的普遍性問題,定期規范地組織開展主題突出、內容豐富、層次分明的各級各類教研活動。

具體而言,“內培”是指教研中心體育教研室以教研工作會議的形式,公布每學期教研活動計劃,第1學期以各主題教研活動的培訓和評比為主,第2學期以觀摩學習和主題自我研修為主。如為了構建地方體育與健康課程體系,進一步提升骨干教師的教研能力,市教研中心組建60余人的“教參”團隊,經過2年的論證、研討、編寫、調研、修訂等,先后編寫了《烏魯木齊中小學體育與健康教學參考(2021年試行)》《烏魯木齊中小學體育與健康教學參考》,并于2021年3月面向全市200多所中小學進行推廣和試點。

“外引”是指邀請國內知名專家進行專題報告、主題講座等,更新體育教師教學、教研的實踐觀點,為完善本模式奠定基礎。

總之,“內培”與“外引”是從教師自身發展的需求出發,激發內生動力,提升教研水平,提高教學能力,達到自內而外地補齊教師教研的短板,最終服務于廣大師生的目的。

4.提升學生的體質健康水平

以“抓教師教學質量,促學生身心健康”為主線,通過教研團隊組織,從青年骨干教師中選拔一批在球類、操舞類、體能類、冰雪類等項目專業能力比較突出的教師,將其按項目類別組成體育運動課程資源開發小組,最終形成市級到校級的居家體育鍛煉資源,建立課外體育活動督促機制。

這樣的督促機制將教師教學質量評價與學生體質健康測評有機聯系起來,明確教師與學生在參與體育鍛煉、課外活動過程中的主體任務,不設置單主體責任制,而是讓教師與學生相互促進,即教師的重點在課堂教學,學生的重點在課外體育鍛煉。同時設置人性化浮動性的評價、監督指標,為改變學生的被動體育參與提供了支持。

5.促進學生的技能掌握

以培養、鞏固學生的運動技能為契機,使學生實現1~2項運動技能的掌握,主要的方式與方法可概括為采用“一參考一特色”。

“一參考”是推廣試行《烏魯木齊中小學體育與健康教學參考(2021年試行)》,以規范、豐富教學內容,提高教師的教學能力,促進學生積極主動地參與課堂,使教師能夠正確地指導學生進行體育鍛煉,做到“教而得法”。

“一特色”借助《烏魯木齊市級體育和傳統文化特色學校建設實施方案》(試行),該方案涵蓋籃球、足球、乒乓球、武術、冰雪、摔跤、柔道、拳擊8個地域特色項目。對已命名的54所體育特色學校,規定在保證開齊開足體育課的基礎上,每周增加1節特色課、建立特色體育運動項目梯隊、開展校內三級聯賽等。

通過2年的實施,促進了烏魯木齊市學生對特色項目的“學、練、賽”,為學生最終達到掌握1~2項運動技能的目標與終身體育提供可能。

6.提升學生的競賽水平

以“體教結合”向“體教融合”的理念轉變,通過營造濃厚的體育研究氛圍,促進有志于課余訓練的體育教師綜合能力的提升。以國家級、自治區級、市級“傳統特色校”的建設為依托,將“教學、訓練、競賽、裁判”融為一體,主要涉及體育教師專長發揮與學生競技水平提升。

經統計,2014年至今,國家一級運動員102人、國家二級運動員552人,被一本大學高水平運動隊錄取的有221名,其中有1人被清華大學、2人被北京大學錄取。現有體育中小學教師國家級裁判員6人、一級裁判員93人、二級裁判員23人。

(四)3個亮點

“1263一體化”模式提出的“亮點”是對烏魯木齊市中小學學校體育階段性工作的總結、歸納與提煉,這是對學校體育教育教學階段性成果的檢視與肯定,也是以點帶面地通過典型引領整體學校體育教育教學工作開展的關鍵。

基于此,該模式主要從“教師”“學生”“師生共同體”3個端口切入,以教研中心、區縣教研室、體育教研組為機制保障,通過“重研究、練技能、強實踐”實現;“教學互促共同體”通過“編教參、促居家天天練”聯通;“運動標兵”通過建設54所體育特色校和課余訓練支撐。

1.“教學能手”的培養

通過創建體育教師培養工作室平臺,統籌管理轄區內的體育教師的教學與教研活動。市教研中心定期舉辦教師教學技能培訓班,同時在培訓的過程中發現、選拔一批具有潛力的青年骨干體育教師進行持續性跟蹤培養,并對標全國、自治區的體育課堂教學能手要求,在日常體育課堂教學實踐中進行錘煉,最終實現以教學能手的培養帶動烏魯木齊市育教師整體教學水平提升。

具體可概括為“五課六訓一工作室”。其中,“五課”是指說課、微課、錄像課、現場課和室內技能課評比;“六訓”是指連續6屆的教學技能培訓;“一工作室”是指利用3批次、4屆的體育名師工作室平臺打造教師的成長。

2.“教學互促共同體”的聯通

首先,定期開展烏魯木齊市一線體育教師教學與學生體育課參與情況的調研,并總結、歸納、提煉調研中關于“教與學”過程存在的問題及其原因。其次,組織、邀請青年體育教師、專家和退休老教師參與體育課堂教學方案的研制。最后,通過教參編撰、家庭體育鍛煉互動等方式實現教學互促共同體的聯通。

具體可概括為“二調研二修訂一出版”。其中,“二調研二修訂”是指《烏魯木齊中小學體育與健康課程教學參考》的二次編寫、修訂與2次調研;“一出版”是指在《居家戰疫天天練》線上課程的基礎上出版《家庭體育作業天天練》,以此聯通教師與學生、學與練,促進師生共同成長。

3.“運動標兵”的生成

以烏魯木齊市體育特色校建設為抓手,分區域、分層次地實施教學名師與教研員共同指導、督導及評價的方式,統籌日常體育課堂教學與課外體育活動的開展,同時打造市級體育特色校三級聯賽體系,最終在滿足普通學生基本體育鍛煉需求的情況下,為有運動潛力的學生提供展示的舞臺與空間,挖掘“運動標兵”。

具體可概括為“特色與訓練”。其中,“特色”是指名師與教研員承擔的《烏魯木齊市級體育和傳統文化特色學校建設實施方案》(試行)的論證起草與標準制訂,對已命名的54所特色學校進行指導與服務、培訓與評估;“訓練”是指抓好田徑、籃球、足球、拳擊、摔柔、冰雪和武術等特色優勢項目的訓練與競賽體系的搭建,為體育特長生的發展助力。

“3個亮點”動態地指向學校體育的“育人”本位,相互促進,共同發力,同時也是對學校體育“1263一體化”模式的整體效果的高度總結與檢視。

二、“1263一體化”模式建構的原則

“1263一體化”模式是在“立德樹人”“教書育人”“以體育人”3個層次的內在要求與規定的指引下,提出與確定該模式的基本原則,主要圍繞教師與學生的核心定位,以“精”為綱領確定“四精并茂”的原則,即精修原則、精進原則、精準原則及精彩原則。

該原則的內在關聯表現為以“精”為核心,統領“修”“進”“準”“彩”4個關鍵點,構成遞進、循環的邏輯關系,即促使形成“精修”→“精進”→“精準”→“精彩”→“精修”閉環和有機的整體,并在實踐與理論的跟進過程中不斷完善與修正,兼顧協調“教與學”“教師與學生”之間的內在銜接。

(一)精修原則

精修原則是體育教師對待學生就像雕塑一件件藝術品一樣,精雕細琢。同時,在課堂教學實踐中不斷修正自己的教學目標、計劃、策略等,進而達成“教會、勤練、常賽”的要求。

(二)精進原則

精進原則是體育教師在教研方面專心求進,即深入課內與課外體育活動,潛心研究教學手段,并積極聆聽學生的聲音;在專業技能方面毫不懈怠,具備扎實的基本功。

(三)精準原則

精準原則是堅持“抓教師教學,促學生身心”這一主線,精準定位于抓體育課堂教學質量、抓教研員有效管理及抓學生參與體育活動過程性與結果性評價等,促使學校體育的育人目標、重心在體育教師隊伍建設與學生身心健康促進的軌道上運行。

(四)精彩原則

精彩原則包含體育教師的“出彩”與學生體育活動的“多彩”,即落實“體”回歸“育”的真義,進而彰顯學校體育中的人文價值與人文精神,探索走出“應試體育”困境的可能性。

三、“1263一體化”模式建構的價值呈現

“1263一體化”模式的建構是項目負責人基于對烏魯木齊市中小學過去一段時間內教學、教研等工作的綜合提煉,具有小而精、可復制及高效性的特點,能夠不同程度地激發一線體育教師的教學熱情,并提供體育教師與學生群體共同展演的舞臺,真正將“體”回歸“教”、“體育”回歸“校園”,根植于育人的本位,發揮育人的作用。該模式的具體價值可歸納為3個方面。

首先,突破傳統體育教育思維,為師生互促的實踐行動提供指南,如從學生參與的一堂課、一場比賽及一次課外體育活動的細節著手,并非硬性、機械地監督、管理學生與教師,而是提供體育教師教學與教研所需的成長條件,進而使體育教師能夠安心、盡心地投入體育課堂教學工作中,使教師與學生共同創建學校體育活動圈,一起享受體育運動參與過程中的樂趣。

其次,促進體育教師從新手型向專家型的成長與轉變,為優秀青年骨干體育教師提供晉升的空間,如定期對青年骨干體育教師進行培訓,涉及教學教研、教學技能、基本功等;組織骨干教師進行教參編寫、居家天天練課程創編、名師工作室培養工程等活動,并設置嚴格規范的考核指標與評價體系。同時,邀請國內學校體育專家、學者進行引領,發揮本地區已退休和在職教學名師聯合指導的作用,利用市級“三類人”“紅山教育領航人計劃”平臺,打造教學名師,發揮典型體育教師的引領作用,形成樣板空間,激發體育教師主動參與培訓的熱情。

最后,有效提升學生的身心健康成長,為保障學校體育工作實踐搭建“ADS保障機制”,即以市教研中心(A)、區縣教研室(D)和校級教研組(S)的一體化教師教學、教研及技能提升的網絡結構,同時形成了對學生的體質健康、技能掌握及競賽成績等方面保障、督促的有效機制。

能過學校體育達到育人目的是一項系統工程,而本項目建構的“1263一體化”模式仍需要通過實踐探索不斷對其完善,如過程性評價、結果性評價及形成性評價還需進一步規范,整體性評價體系還需進一步摸索與建構。該模式還需要通過團隊共同的力量逐步進行梳理、總結及修正,并使其扎根于一線體育教育教學,達到以體育人的目的。