論鄧石如的兩次失意

程國棟

關鍵詞:鄧石如;篆書;失意;創新

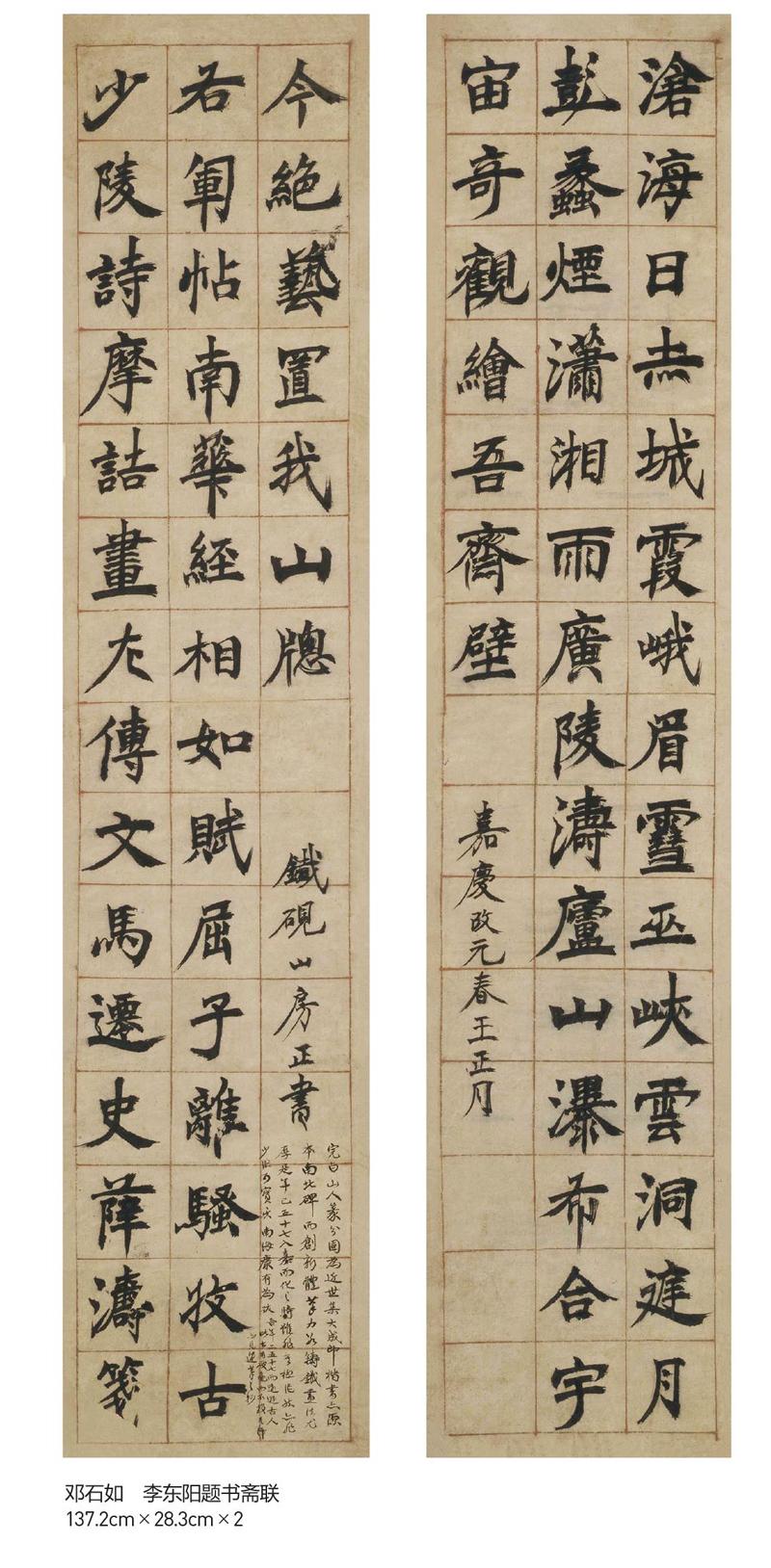

懷寧書法家鄧石如(1743—1805)活動在清代乾嘉兩朝,他是中國書法史后期最具革新意義的書家之一。他用自己豐富的實踐而非理論成就推動了書史的發展。他的功績主要體現在小篆和分隸二體上。在當時帖學當道、館閣體盛行、世人摹寫皆趨柔媚甜俗的衰靡風氣下,鄧石如獨辟蹊徑,直追上古,以秦漢碑刻和“二李”為宗,又熔鑄多家之長,開創性地做到了篆從隸入、隸從篆出。他推動了篆隸的復興,并突破了前人書寫的藩籬,殊為可貴。然而其在有生之年,并不十分得志。除了獲得過少數文人亟稱,鄧氏始終未能見容于書壇正統。此一事實或可從其中年后在他鄉的兩次失意經歷上得到體現。一次是乾隆五十五年(1790)入京。包世臣《完白山人傳》稱:“時都中作篆分者,皆宗內閣學士翁方綱。閣學以山人不至其門,乃力詆山人。耳食者共和其說,山人頓躓出都。”[1]另一次是在湖北武漢兩湖總督畢沅的節署,“居三年辭歸”[1]。吳育《鄧完白傳》稱,鄧氏“又嘗游巡撫畢沅幕府,無所知名”[2]。關于鄧氏出都和從畢府辭歸的原因,迄今為止僅有其后人、美學家鄧以蟄先生做過說明。他在1963年文物出版社出版的《鄧石如法書選集》前言中寫道:“曹文埴進京,又強完白山人與之同行。當時京中所謂執藝壇牛耳的名書家翁方綱、成親王永瑆等,對完白山人的書法排斥不遺余力,誣以‘無書卷氣‘匠氣等等誹言……后來曹文埴又推薦他至湖廣總督畢沅處做幕友,而畢沅幕中的名流如孫星衍、洪亮吉、汪中等,也都是氣勢凌人、不可一世的。完白山人因屢遭歧視,悒郁憤慨,后來便拂袖歸田。”[3]

一、鄧以蟄所言是否可靠

那么, 鄧以蟄所言有何根據?其自注顯示是鄧石如于乾隆五十八年(1793)寄給好友徐嘉穀的一封信札。然而山人在此信中除了抱怨畢沅衙署中風氣不正,并未說自己遭受過什么委屈。至于早先在京中有無遭詆以及為誰所詆,更是絲毫沒有提及。所以鄧以蟄的說法難免令人心生疑竇。

鄧石如的“頓躓出都”,是否與翁方綱、永瑆等人的力詆直接有關?又,他從畢沅處辭歸,真的是由于不堪孫、洪、汪等輩的歧視?

首先,遍查相關資料,言翁方綱力詆山人的,見于包世臣《完白山人傳》、李元度《鄧石如先生事略》、《清史稿·鄧石如傳》、金天羽《鄧石如傳》、張原煒《魯庵仿完白山人印譜敘》。但后四種記載,皆本于包世臣《完白山人傳》,故而此說實出于包氏一家之言。

包氏曾與晚年的鄧石如在鎮江過從十余日,被鄧氏引為知己。故而鄧氏在包世臣面前訴說都中往事當在情理之中。言及具體名姓,應非空穴來風。但包氏《完白山人傳》的傳奇色彩亦頗濃重,誠不足以盡信。譬如《傳》中所云,翁方綱詆山人,是在文清(劉墉)左遷失勢,而副憲(陸錫熊)以憂暴卒之后。可是鄧石如應是在乾隆五十五年(1790)六月,也就是在乾隆皇帝80歲時,應太子太保曹文埴邀請入都,隨后留居至辛亥年(1791)的。因為是年暮春,他已經南下到了揚州。無錫市博物館現藏有鄧石如篆書作品《南陔孝子四屏》一件,書尾款識記為“乾隆歲次辛亥暮春月書于維揚之寒香僧舍,鄧琰。”[4]可以提供佐證。這也和包氏《完白山人傳》中所云“山人遂留都中,未幾”正好相吻合。在此期間,劉墉并未左遷,陸錫熊也并未暴卒。后者實卒于乾隆五十七年壬子(1792)2月25日。這從王昶《寶奎堂文集》卷首的《督察院左副都御史陸公錫熊墓志銘》一文就可得知。如果包世臣這樣書寫是建立在知悉實情的前提下,那么其演繹歷史的用意就很明顯了。在此意圖驅使下,翁方綱力詆山人一說也未嘗不可能就是刻意強調鄧石如在京城遭受的打擊之重,以放大山人書道求索的悲劇性。翁方綱不認可鄧書是肯定的,但究竟有無在公開場合批評過鄧書,又是否僅因鄧氏沒有拜他的山頭才“力詆”,所謂的“耳食者”實際上包括哪些人物,翁方綱以及那些名姓未詳的“耳食者”到底誰才是迫使鄧氏出都的決定性力量,這些問題都還有待詳考。

筆者猜測,“耳食者”不一定是耳食者,反倒是真正的“力詆”者,并促成了翁方綱對鄧石如篆書的負面評價。而這個人最有可能是嘉定人錢坫。因為翁方綱雖然嗜好金石收藏與考證,書法上下功夫最深的卻不在篆書這一塊,和鄧石如構不成直接矛盾。且其和鄧氏,一為顯宦,久居朝中;一為布衣,入京謀生,身份、地位有霄壤之別。翁氏1733年生,年長于鄧,故公然抨擊鄧,難免有以大欺小之嫌。反觀錢坫,1744年生,年齡和鄧石如相仿,又是當時最具聲望的篆書家。且有文字資料可以佐證,錢坫很得翁方綱的青眼:“時都中能作篆者,唯翁學士方綱,聞是事,索君書,嘆絕,以為神授。君篆書遂名天下。”[5]當時不光翁氏,朱筠、洪亮吉、孫星衍、錢泳等碩學名流,也對錢坫的篆書和字學修養贊譽有加。如朱筠《笥河詩集》卷十二有《送錢獻之坫還嘉定即題其篆秋書屋圖》一詩,詩中贊錢坫篆書云:“害文徒隸各不用,大古小篆束之囤。”洪亮吉云:“錢君獻之夙操記事之觚,早究結繩之學,研六經從文字入,故時析精微。”[6]《昭代尺牘小傳》云:“(錢坫)最精篆書,得漢人法。孫淵如稱為本朝第一。晚年用左手書,筆力蒼厚。”錢泳《小篆》文云:“近時錢獻之別駕亦通是學,其書本宗少溫,實可突過吏部(王澍),老年病廢,以左手作書。”[7]錢生前對自己的篆書亦頗自負。張惠言曾在《茗柯文補編·與錢魯斯書》中描述:“自錢獻之以其妍俗鄙陋之書,自是所學,以為斯冰之后,直至小生,天下之士翕然宗之,二十年矣。今京師名士盛為篆學,大抵無慮奉為憲章,橫街塞衢,牢不可破。”故而鄧氏入都,極有可能被錢坫視為潛在對手。

而至于成親王永瑆,除了鄧以蟄一說,迄今為止筆者尚未發現其對鄧氏書法有過非議的文字證明。

其次是關于鄧石如的游幕經歷。接納他的名僚畢沅, 早在乾隆三十八年(1773)就已開府延攬人才,助力文化事業。其幕府也隨自己的官職調動, 依次分為陜西、河南、湖北三個階段, 一直持續到嘉慶二年(1797)。鄧石如客居畢沅幕府的時間, 應該是起于乾隆五十七年(1792),結束于乾隆五十九年(1794),即畢沅幕府的最后一個階段。考察此階段,雖然仍有不少文士星聚在畢沅館署,但鄧以蟄提到的孫星衍、洪亮吉、汪中三人俱已離開楚中。詳情如下:

參考清張紹南編《孫淵如先生年譜》光緒年刻本,孫星衍(1753—1818) 于乾隆四十五年(1780)入畢沅幕府,主要從事古書校訂和金石搜集工作。他跟隨畢氏8年左右,乾隆五十二年(1787),因進士及第而離幕赴京。

參考清呂培等編《洪北江年譜》光緒三年刻本,洪亮吉(1746—1809)是乾隆四十六年(1781)受孫星衍舉薦、畢沅相邀而入畢氏陜西幕府的。入幕后,洪氏為畢氏治理地方貢獻良多,并參與編修多部陜西和河南地區的方志。乾隆五十四年(1789)正月,其應禮部會試而離開畢氏武昌節署,翌年中進士,授翰林院編修。

參考清汪喜孫編《容甫先生年譜》嘉慶年刻本,汪中(1744—1794)于乾隆五十四年(1789)被畢沅延請入幕,曾為畢氏撰《鐵牛銘》《琴臺銘》《黃鶴樓銘》等佳文。乾隆五十五年(1790)應兩淮鹽政戴全德之請,汪中前往鎮江檢校文宗閣本《四庫全書》,遂與畢沅告別。

以上三人在畢沅幕府活動的時間與鄧石如的游幕時間并未發生重疊,查三人各自的年譜,也沒有于鄧氏客居期間回訪武昌的記載。是故鄧以蟄云完白山人屢遭孫、洪、汪歧視的說法無法成立。

二、鄧石如失意原因辨析

鄧以蟄先生此論不可靠既已明了,其先祖石如生前的兩次失意卻是無可爭辯的事實。那么失意的原因是什么?從鄧山人失意經歷的背后,我們又能窺見哪些與書法史論相關的內容?

首先須了解鄧石如入都的始末。其之所以入都,是因為曹文埴有心提攜他。曹文埴(?—1798)于乾隆二十五年(1760)進士,選庶吉士,授編修,后歷任翰林院侍讀、左都御史、戶部尚書等職,加太子太保,在官方文化圈中的影響力不言而喻。另外鄧氏的伯樂、樸學大家程瑤田在鄧氏入都前,還給他寫過10封介紹信,以助其結交包括王念孫、宋葆淳、翁樹培在內的京師名流[8]392。故入都之初,鄧氏應當是有所希冀的:既有著“以書傭衣食”的現實打算,亦不乏“欲以篆籀古法,劘切時俗”的壯志豪情。然而當時京城書壇仍然普遍推崇帖學。這從翁方綱、劉墉、永瑆、鐵保被推為四大家就可窺見一斑。后世康有為亦云:“康雍之世,專仿香光;乾隆之代,競講子昂。”[9]在這樣的情況下,鄧石如卓異的取法路徑和獨特的書風,就很難不被貼上另類的標簽。認識到其價值的人,如曹文埴、劉墉、陸錫熊等,固然對鄧刮目相看。但無論何時何地,別具慧眼者都只是少數,且改變不了大多數人的審美習慣。誠如吳育《鄧完白傳》所云:“劉文清公(劉墉)頗知之,然不能勝眾口。”盡管對鄧石如發動攻訐不一定始于翁方綱,但鄧氏受到都中不少人的排擠是一定的。和鄧氏交情甚篤,當時也在都中供職的張惠言就曾在《茗柯文補編·跋鄧石如八分書后》中說:

石如之書,一以古作者為法,其辭辟俗陋,廓如也。嘗一至京師,京師之名能書者爭擯斥之,嘿嘿以去。

又,惠言《茗柯文補編·與錢魯斯書》云:

當世能篆書者,有懷寧鄧石如,字頑伯。往年到都下,都下書人群排斥之,鞅掌而去。惠言夙好于此,未能用力,偶以意作書,已為諸老先生所呵怪。石如為之甚工,其人拓落,又無他才,眾人見其容貌,因而輕之。

通過張惠言之口,可知出身是鄧氏不受京師書家群體待見的一大原因。此外更有一點不可忽略,即創作觀念的問題。乾嘉時代以畢沅、翁方綱、黃易、錢坫等人為代表,他們對金石碑版的搜剔考證不遺余力,從而推動了篆書的勃興。同時,受濃厚的樸學風氣影響,文字學研究也日趨火熱。許氏《說文解字》漸漸成為治學者的必備之學。有影響力者如朱筠、王昶、段玉裁、桂馥等,都認為字學不明,無以窺經史之堂奧。如朱筠(1729—1781)曾謂:“經學不明,良由訓詁不通。通經必先識字。”王昶(1725—1806)亦云:“士大夫不講《說文解字》久矣,遂置以訛傳訛,隨意遷改,以俗字易舊文。”段玉裁(1735—1815)篤信:“以識字為讀經之始,以窮經為識義理之途。”桂馥(1736—1805)亦“嗜古學,以為讀書必先識字,嘆近世小學多忽略,因研究八體源流”[10]。如孫岳頒《佩文齋書畫譜》卷四所云:“凡習篆,《說文》為根本,能通《說文》,則寫不差。”盡管這一社會共識的達成主要是面向學術,客觀上卻也對篆書的普及有所助力,并對篆書的書寫提出了新要求:要“合乎六書之旨”。如果書家作品中的筆畫在《說文解字》中找不到依據,就會被認定為缺乏書學修養。就像錢泳在《小篆》一文中評價王澍篆書所說的:“本朝王虛舟吏部頗負篆書之名,既非秦非漢亦非唐非宋,且既寫篆書而不用《說文》,學者譏之。”[7]這條標準的重要程度甚至超過了對書法本身的評估,即規范性大于藝術性。正因為如此,張惠言“以意作書”的行為才會被“呵怪”。想必鄧石如也是在京師書篆時沒有全盤遵守古法,而被人揪了小辮子。至于未合六書的根由是字學修養不夠,還是為強調書寫而有意增損變通,惜乎無人細察。

關于鄧氏篆書是否合乎古法這一問題,歷來存在爭議。明確持肯定論調者有張惠言、李兆洛、方朔、包世臣、康有為、章太炎。否定者有翁方綱、錢坫、錢泳、王潛剛。余意以為鄧石如生前雖未專誦習,但于書學方面曾從梁、梅、程瑤田、張惠言等學者處獲益良多,又手寫《說文解字》多次,字學修養自是不差。之所以被錢坫等輩摭其篆書不合六書之旨,乃是因為其書風熔各種金石碑刻,乃至秦漢瓦當于一爐。他是借著書法本身的藝術追求去進行創作的。誠如其自述所云:“余初以少溫為歸,久而審其利病,于是以國山石刻、天發神讖文、三公山碑作其氣,開母石闕致其樸,之罘廿八字端其神,石鼓文以暢其致,彝器款識以盡其變,漢人碑額以博其體。舉秦漢之際零碑斷碣,靡不悉究,閉戶數年,不敢是也。”沙孟海先生的觀點亦頗有見地:錢坫“和鄧石如同時,他常常批評鄧石如篆書筆畫的錯誤,說他不懂六書。鄧石如的確沒有小學根柢的,只是小學是一事,書學又是一事。書家能兼小學,固然更好,因不能兼小學而并取消書家的資格,那也太苛刻了”[11]。

鄧氏在京師失意的第三個原因,還在于個性。好友孫云桂曾用“狂不可及”“蓋古之任俠士”等語評其為人。鄧氏曾大言曰:“鄧布衣篆書,世豈有敵哉!”每逢酒酣落墨,他亦會睨書自贊曰:“何處讓冰斯!”[8]210可見鄧石如對自己的篆書是極為自負的。客觀看來,這種桀驁固然給己身以及鄧書平添了不少魅力,然而也致使其在遇到批評時無法做到虛心聽取。據鄧氏另一位好友王灼在《悔生文集·鄧石如傳》中所云,某日在京,一位頗負書名的官員在聚會上談及鄧石如的書法,“有微辭”,鄧氏當時的回應是:“某書修短、肥瘦皆有法,一點一畫皆與秦漢碑刻合,不似公俗書,縱蕩任意無所忌。”言畢便拂衣而去,驚駭全場。此種作風,正與其生前自標的“胸有方心,身無媚骨”相契合。王灼沒有透露這位官員的名字,料想品階必不會低。數年之后,鄧石如在鎮江作詩回顧都中歲月,有“草刺趾高諸宰相,詩壇幟拔眾吟仙”[8]150之句。公開回擊達官,對鄧氏而言,無疑是值得矜夸的經歷。然而任性如此,正統派還能由著他在京城混下去,倒也真奇怪了。

時的回應是:“某書修短、肥瘦皆有法,一點一畫皆與秦漢碑刻合,不似公俗書,縱蕩任意無所忌。”言畢便拂衣而去,驚駭全場。此種作風,正與其生前自標的“胸有方心,身無媚骨”相契合。王灼沒有透露這位官員的名字,料想品階必不會低。數年之后,鄧石如在鎮江作詩回顧都中歲月,有“草刺趾高諸宰相,詩壇幟拔眾吟仙”[8]150之句。公開回擊達官,對鄧氏而言,無疑是值得矜夸的經歷。然而任性如此,正統派還能由著他在京城混下去,倒也真奇怪了。

來此坐食無事,日見群蟻趨膻,阿諛而佞,此今之所謂時宜,亦今之所謂捷徑也。得大佳處,大抵要如此面孔,而謂琰能之乎?日與此輩為伍,郁郁殊甚,奈何奈何!琰將棄此而歸。[8]181

以筆者愚見,看不慣幕僚們的言行是鄧氏的天性使然,并非其選擇辭歸的決定性因素。之所以徹底失望,還是因為他在畢沅幕府沒有得到足夠的重視。誠然,在禮數上畢公待鄧氏不可謂不周到。但這種慷慨也是他為官以來所一貫堅持的,并非令鄧石如獨享。畢沅喜汲引后進,開幕后,“聞有一藝長,必馳幣往聘請,惟恐其不來。來則厚給之”[12]。徐珂《清稗類鈔·幕僚類》曾記錄云,乾隆五十三年(1788),畢沅開府武昌,重修黃鶴樓,請揚州汪中撰《黃鶴樓銘》,歙縣程瑤田書石,嘉定錢坫篆額。時人登樓,嘆為三絕。開府兩湖之前,畢沅就曾在陜、豫兩地廣延書家鴻儒,于幕中搜羅古籍善本,校勘輯佚,編纂新書,于金石稽考一域,更是孜孜不倦,修成并刊刻了《關中金石記》《中州金石記》等有價值的著作。很多書家、學者包括錢坫、洪亮吉、孫星衍、江聲、章學誠等,都曾在畢沅幕中歷練過,并取得了令人矚目的成就。關于這些,鄧石如又怎會不知。他也渴望自己的才干能得以盡情施展,繼而通過畢公的身份和影響力,讓官方認可自己。

他在武昌期間曾呈給畢沅一札手稿,云:

琰謂字書如河海,不得其航,終望洋興嘆也。連日為少君書《說文字原》一編,凡一字之意,俱從《說文解字》之義,參以他書,細為旁釋明晰,意義賅備。日寫十字,為之師者教以旁訓,不兩月,可了了也,并不妨誦讀。若不間斷,文字之原,宜可融貫,且去翻閱之勞。如能刻之,以淑世人,若赴河海,不啻濟人以舟楫也。并請鈞安!琰謹啟。[8]181

《說文字原》是鄧氏生平唯一一部書稿,料應包含了他多年翰墨實踐經驗和字學修養。然而時運不濟,畢沅在總督兩湖之后,先是忙于治理荊州水患、緝拿盜匪、整肅民風等,后期則疲于鎮壓白蓮教徒起義,于藝術贊助及文化出版方面未能如從前那樣投注太多的精力。鄧氏想將書稿付梓的愿望最終落空,又長時間“坐食無事”,其郁悶之情可想而知。包世臣在《完白山人傳》中就有這樣一句話:“尚書(畢沅)以鑒賞名家,然于此事實疏,不能知山人,而深器其高尚。” 鄧石如這樣一個把書法看得比什么都重要的人,如何會滿足當一個道德楷模?

三、結語

鄧石如從畢沅幕府辭歸時,年已五十有二。雖然在武昌的游幕生活不甚得意,但畢沅終究是位仁厚君子,他確保了布衣書家的離開足夠體面:除贈千金,又為鄧氏制作了一方鐵硯。鄧氏還鄉以后構屋筑室,便名之以“鐵硯山房”。在余歲里,鄧石如繼續靠鬻書刻字謀活,往來于江淮之間。誠如民國張原煒《魯庵仿完白山人印譜·敘》所云:“……行吟荒江之畔,……無安吳包氏,其人將老死牖下汶汶以終焉耳。”今天看來,他的兩次失意經歷是個人的不幸,更是歷史的必然。因此不能簡單地歸因為幾個代表性人物的偏見。在當時的情境下,書法創作筆筆講求來源,又嚴格限定正宗的官方書壇是不鼓勵鄧石如這樣的創新者的:不宗閣帖,不做高論,醉心于篆分,而遠師秦漢;以隸筆作篆,又以篆意入分。正統派不鼓勵創新,自然也就看不上創新,所謂“不合六書之旨”“野狐禪”云云也就毫不奇怪了。反之,創新是藝術的根本訴求,這一訴求總得靠具體的人來實現。此種角色既然無法從恪守傳統的官僚階層中產生,那么歷史就只能選擇鄧石如這樣的“愣頭青”了。因為只有他身兼推動歷史所必需的技術條件、執著的探索心,還有不肯妥協的精神。鄧氏的際遇不啻一面鏡子,借著它的折射,我們得以認識乾嘉時期書法乃至文化圈生態之復雜。所幸歷史看似無情,到底卻很公平。