生發中心與非生發中心型彌漫大B細胞淋巴瘤的臨床特征分析

李媛媛,劉愛寧(通訊作者)

(江南大學附屬醫院血液科 江蘇 無錫 214000)

彌漫大B細胞淋巴瘤(Diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL)是最為常見的非霍奇金淋巴瘤(Non-Hodgkin’s lymphoma, NHL)類型,其可于原發淋巴結或是原發結外病變起病,有超過50%患者在診斷時都會發現存在結外病變侵犯[1]。DLBCL會發生于人體內任何一個器官之上,也可能發生于任何一個年齡群體上,DLBCL通常使用化療進行治療,但僅有40%左右患者于化療后有所緩解,多數患者治療效果不理想[2]。針對此問題,需對DLBCL患者進行分級,對其病理特征、預后因素等進行研究與討論,從而為臨床治療提供可靠理論依據[3]。根據Hans分型將其分為生發中心型(GCB)與非生發中心型(non-GCB)是當前接受程度較高的分類方式,可通過對兩種類型DLBCL差異的研究,觀察其臨床特征,選擇不同的治療方案,最大化治療效果。本文將討論GCB與non-GCB的臨床特征,具體如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年4月—2020年4月間我院的158例DLBCL患者,男性86例,女性72例,年齡44~75歲,平均(56.29±5.53)歲,按照免疫組化急性淋巴母細胞白血病共同抗原(Cluster of Differentiation 10, CD10)、多發性骨髓瘤基因蛋白(Multiple myeloma oncogene 1,MUM-1)及B淋巴細胞瘤-6(B-cell lymphoma-6, BCL-6)的表達,使用Hans分型分為GCB43例與non-GCB115例。納入標準:(1)符合《中國彌漫大B細胞淋巴瘤診斷與治療指南》[4]中有關DLBCL的診斷標準:存在淋巴結進行性腫大、不對稱、無壓痛、有彈性,全身發熱、體重減輕;(2)均經病變淋巴結活檢,經病理組織學確診為DLBCL;(3)全程配合。排除標準:(1)存在嚴重精神障礙;(2)合并有其他惡性腫瘤或嚴重器質性疾病;(3)合并有與淋巴結無關肝腎功能異常;(4)合并有心臟病或心功能不全。

1.2 方法

使用免疫組化法進行檢測,嚴格根據相關說明書進行檢驗,使用醫用圖像分析軟件對病理切片陽性細胞進行分析。B細胞淋巴瘤-2(B-cell lymphoma-2, Bcl-2)若超過50%為陽性則可定義為B淋巴Bcl-2陽性,若簇分化抗原(Cluster of Differentiation 5, CD5)有超過30%經著色為棕黃色時可定義為CD5陽性。

1.3 觀察指標

觀察GCB與non-GCB腫瘤原發部位組織學特征。觀察GCB與non-GCB的臨床病理因素。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0統計軟件進行數據處理。正態分布且方差齊的計量資料采用(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 腫瘤原發部位組織學特征

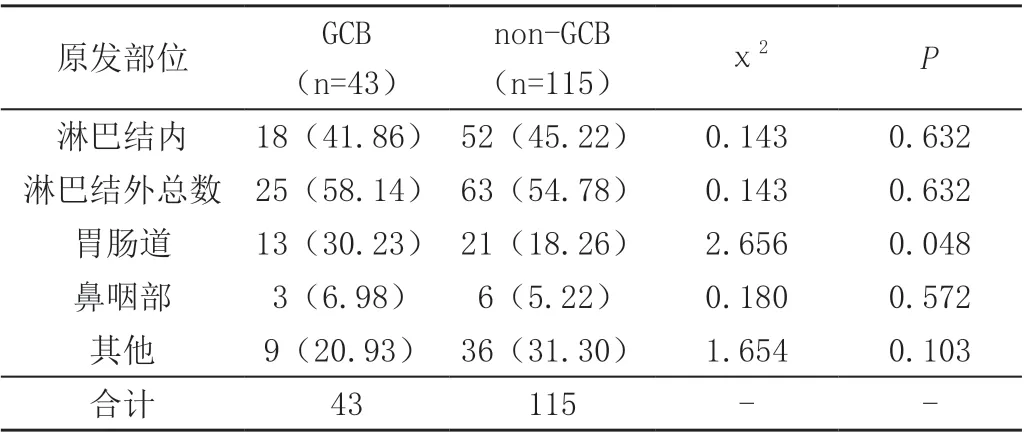

GCB與non-GCB間腫瘤原發部位胃腸道比較差異有統計學意義(P<0.05),其他部位無顯著差異(P>0.05)。見表1。

表1 腫瘤原發部位組織學特征[n(%)]

2.2 臨床病理因素分析結果

GCB與non-GCB在年齡、臨床分期、乳酸脫氫酶(Lactate dehydrogenase, LDH)、國際預后指數(International prognostic index, IPI)、CD5等方面比較差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 臨床病理因素分析結果[n(%)]

3.討論

DLBCL是具有生物學異質性的腫瘤,不同患者的形態學特征、免疫表型、遺傳學特征均存在較大差異,這些差異也決定了DLBCL患者的預后效果存在明顯差異,通過對DLBCL臨床特征相關指標的分析,對于選擇合適治療方法、制定治療策略有重要參考意義[5]。自2004年HANS等人通過基因芯片為參考,利用免疫組化,對患者CD10、MUM-1、Bcl-6等抗體進行監測,將患者分為GCB與non-GCB分型,此方法成為了DLBCL的主流分型方法[6]。HANS分型法中所監測抗體,CD10屬于神經肽內切酶,可作用于反應性增生淋巴組織的生發中心B細胞,Bcl-6則屬于轉錄抑制因子,正常情況下作用于生發中心B細胞核部位CD4+的T細胞之中,MUM-1屬于轉錄因子,其正常情況下作用于漿細胞,小部分會作用于生發中心B細胞,GCB患者為CD10與Bcl-6表達呈陽性,non-GCB則以MUM-1表達呈陽性[7]。LDH是含有鋅離子的金屬蛋白,為糖無氧酵解及糖異生重要酶系之一,廣泛存在于人體的腎臟、心肌、骨肌之中,在心肌梗死、肝病與各種惡性腫瘤的診斷與檢測中有重要意義。IPI評分為臨床上常用預后綜合指標評分之一,對于患者的預后判斷具有重要意義,與患者的治療結果、生存率、生存質量等關系緊密[8]。

GCB腫瘤原發部位包含淋巴結內18例和淋巴結外25例,淋巴結外包含胃腸道13例,鼻咽部3例及其他9例。Non-GCB腫瘤原發部位包含淋巴結內52例及淋巴結外63例,淋巴結外包含胃腸道21例、鼻咽部6例及其他36例。GCB與non-GCB間腫瘤原發部位胃腸道差異顯著(P<0.05),這意味著胃腸道原發腫瘤可作為GCB與non-GCB患者臨床特征差異及預后影響指標之一。在臨床病理因素方面,GCB與non-GCB在年齡、臨床分期、LDH、IPI、CD5等方面差異有統計學意義(P<0.05)。IPI評分因無法反映腫瘤發生期間的分子生物學異質特性,因此單獨依靠IPI難以評價患者預后效果,需綜合其他指標進行,GCB與non-GCB在年齡、臨床分期、LDH、IPI、CD5均有所差異,可用于患者預后評價。

綜上所述,non-GCB相比于GCB而言更為常見,年齡、臨床分期、LDH、IPI、CD5可用于DLBCL患者臨床特征及預后分析,可據此為患者設計有效的治療方案,選擇合適的治療方法,從而保證DLBCL患者的治療效果。