中醫(yī)熱熨聯(lián)合溫陽(yáng)益氣方貼敷對(duì)乳腺癌術(shù)后化療患者癌因性疲乏及生活質(zhì)量的影響

周美蘭 王娟琇 吳加花

乳腺癌是我國(guó)女性群體發(fā)病率最高的惡性腫瘤,約占女性惡性腫瘤的23%,且我國(guó)每年新增患者達(dá)到了30萬(wàn)例,年增長(zhǎng)速度為3%~4%[1]。臨床中80%的Ⅰ~Ⅲa期乳腺癌患者均適合手術(shù)治療,術(shù)后復(fù)發(fā)率約為1%~3%,且患者多伴有疾病不確定感、放化療不良反應(yīng)、癌因性疲乏、術(shù)側(cè)肢體腫脹等,而癌因性疲乏發(fā)生率高達(dá)60%[2]。中醫(yī)將癌因性疲乏納入“虛勞”范疇,是以臟腑功能衰退、氣血陰陽(yáng)不足為病機(jī)的慢性虛弱癥候的總稱,中醫(yī)強(qiáng)調(diào)辨證施護(hù),結(jié)合患者具體證候確定干預(yù)措施,以補(bǔ)益氣血[3]。本研究探討在乳腺癌術(shù)后化療患者中應(yīng)用中醫(yī)熱熨聯(lián)合溫陽(yáng)益氣方貼敷對(duì)患者癌因性疲乏及生活質(zhì)量的影響。

1 對(duì)象與方法

1.1 研究對(duì)象

選擇醫(yī)院2019年4—9月收治的乳腺癌術(shù)后化療患者60例為研究對(duì)象,納入條件:符合乳腺癌診斷標(biāo)準(zhǔn),且經(jīng)病理學(xué)等檢查確診;確定行手術(shù)治療輔助化療;病情穩(wěn)定,且無(wú)其他嚴(yán)重并發(fā)癥;護(hù)理干預(yù)前癌癥疲乏量表(CFS)評(píng)分≥9分;認(rèn)知、交流能力正常。排除條件:合并其他惡性腫瘤;既往有精神病史;出現(xiàn)遠(yuǎn)處轉(zhuǎn)移或復(fù)發(fā)患者;伴有其他嚴(yán)重慢性疾病。按組間基本特征匹配原則分為對(duì)照組和觀察組,對(duì)照組年齡53.46±2.37歲;TNM分期:Ⅰ期10例,Ⅱ期6例,Ⅲ期14例;腫瘤部位:左側(cè)14例,右側(cè)16例;化療方案:紫杉醇類17例,蒽環(huán)類13例。觀察組年齡53.55±2.40歲;TNM分期:Ⅰ期8例,Ⅱ期6例,Ⅲ期16例;腫瘤部位:左側(cè)15例,右側(cè)15例;化療方案:紫杉醇類16例,蒽環(huán)類14例。兩組年齡、TNM分期、腫瘤部位、化療方案比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。本研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會(huì)批準(zhǔn),且簽署知情同意書。

1.2 護(hù)理方法

1.2.1 對(duì)照組 采取常規(guī)中醫(yī)護(hù)理,包括:①耳穴貼壓。主穴為耳穴區(qū)神門、內(nèi)分泌、脾、胃及肝,配穴有交感穴、大腸穴,每次3~5個(gè)耳穴,使用醫(yī)用酒精對(duì)耳郭處皮膚實(shí)施清潔、消毒,夾取0.5 cm×0.5 cm的王不留行籽耳貼置于穴位敏感點(diǎn),通過(guò)指腹順時(shí)針旋轉(zhuǎn)輕壓,以產(chǎn)生酸、麻、熱感,每天3次,每次10 min,連續(xù)干預(yù)2周[4-5]。②推拿按摩。頭面部推拿按摩:選取仰臥位,取百會(huì)穴、印堂穴、太陽(yáng)穴,以一指禪偏峰對(duì)上晴明、眼眶實(shí)施推拿,其他四指對(duì)印堂穴實(shí)施按摩,推拿按揉百會(huì)穴、太陽(yáng)穴,每天2次,每次10~20 min;腰背部推拿按摩:選取俯臥位,沿膀胱經(jīng)往復(fù)滾推,對(duì)肝俞、腎俞、脾俞、胃俞、心俞等穴位實(shí)施推揉,每次每穴位1 min,以右手示指、中指指腹,自大椎穴到長(zhǎng)強(qiáng)穴對(duì)督脈實(shí)施輕抹,往復(fù)3次,并以捏脊法對(duì)背部膀胱經(jīng)及督脈實(shí)施作用,每天2次,每次20 min;四肢推拿按摩:以滾法對(duì)手陽(yáng)明大腸經(jīng)、足陽(yáng)明胃經(jīng)、足太陽(yáng)膀胱經(jīng)實(shí)施作用,配合按揉足三里、合谷、神門、曲池及血海等穴位,每次每穴位30 s,每天2次,每次40 min[6]。

1.2.2 觀察組 在對(duì)照組基礎(chǔ)上加以中醫(yī)熱熨聯(lián)合溫陽(yáng)益氣方貼敷,具體如下:

(1)中醫(yī)熱熨治療:選取吳茱萸、粗鹽各200 g,混合均勻后放入雙層無(wú)紡布袋(15 cm×15 cm)中,將藥袋放入恒溫箱(105℃),加熱至70~90℃后取出,使用一次性墊巾包裹以保溫;基于同身寸法取穴,選取穴位有足三里、足陽(yáng)明胃經(jīng),對(duì)足三里皮膚溫度進(jìn)行檢測(cè),并測(cè)定推熨面積(寬度設(shè)定為10 cm,長(zhǎng)度為外踝上四指至外膝眼),使用凡士林均勻涂抹推熨處皮膚,待藥袋溫度降至45~55℃,沿足陽(yáng)明胃經(jīng)往復(fù)推熨3 min,逐漸增大推熨力度,減慢推熨速度,待推熨完成后,測(cè)定皮膚溫度、藥袋溫度,加熱藥袋至40℃,對(duì)足三里穴實(shí)施外敷,時(shí)長(zhǎng)8~10 min,外敷完成后測(cè)定藥袋、外敷處皮膚溫度,每天1次,1個(gè)療程5 d,連續(xù)干預(yù)2個(gè)療程。治療過(guò)程中,詢問(wèn)患者感受,據(jù)此調(diào)整推熨、外敷溫度,以避免燙傷。

(2)溫陽(yáng)益氣方貼敷:選取黃芪、干姜各15 g,丁香、炮附子各10 g,研磨成粉并加蜂蜜或食醋調(diào)制成糊狀備用,選擇雙側(cè)足三里、膻中及關(guān)元穴,將研制所得中藥貼均勻貼于穴位處,自首次化療日起,每天貼敷2~3 h,連續(xù)干預(yù)1周[7-8]。選取膈俞穴、膽俞穴。引導(dǎo)患者取俯臥位,確定施灸穴位并標(biāo)記,使用跌倒萬(wàn)花油均勻涂抹施灸穴位處皮膚,取規(guī)格為0.5 cm×0.8 cm的艾炷點(diǎn)燃,置于穴位皮膚上方施灸至艾炷燒至剩余1/3,根據(jù)施灸處皮膚灼熱感調(diào)節(jié)高度,每次3壯,每天1次,連續(xù)干預(yù)2周。

1.3 評(píng)價(jià)指標(biāo)

(1)癌因性疲乏:護(hù)理干預(yù)1個(gè)月后,采用癌癥疲乏量表(CFS)評(píng)價(jià)患者癌因性疲乏現(xiàn)狀,量表Cronbach’s α系數(shù)為0.875,包括情感疲乏(4條目)、軀體疲乏(7條目)、認(rèn)知疲乏(4條目)3個(gè)維度,共15個(gè)條目,均使用5級(jí)評(píng)分法,包括從不、極少、一點(diǎn)、相當(dāng)多、完全5級(jí),對(duì)應(yīng)分值0~4分,總分60分,結(jié)合評(píng)分劃分癌因性疲乏程度,<9分表示無(wú)疲乏,9~23分表示輕度疲乏,24~38分表示中度疲乏,≥39分表示重度疲乏[9]。

(2)生活質(zhì)量:護(hù)理干預(yù)1個(gè)月后,采用乳腺癌患者生存質(zhì)量測(cè)定量表(FACT-B)進(jìn)行評(píng)價(jià),量表Cronbach’s α系數(shù)為0.88,共5個(gè)維度,分別社會(huì)/家庭狀況、生理狀況、功能狀況、情感狀況及附加關(guān)注狀況,共36個(gè)條目,均使用5級(jí)評(píng)分法,包括一點(diǎn)也不、一點(diǎn)、部分、相當(dāng)、完全5級(jí),對(duì)應(yīng)分值0~4分,分值高低與生活質(zhì)量高低一致[10]。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理

采取SPSS21.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件,計(jì)量資料以“均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差”表示,組間均數(shù)比較采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料組間率的比較采用χ2檢驗(yàn)。檢驗(yàn)水準(zhǔn)α=0.05,以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

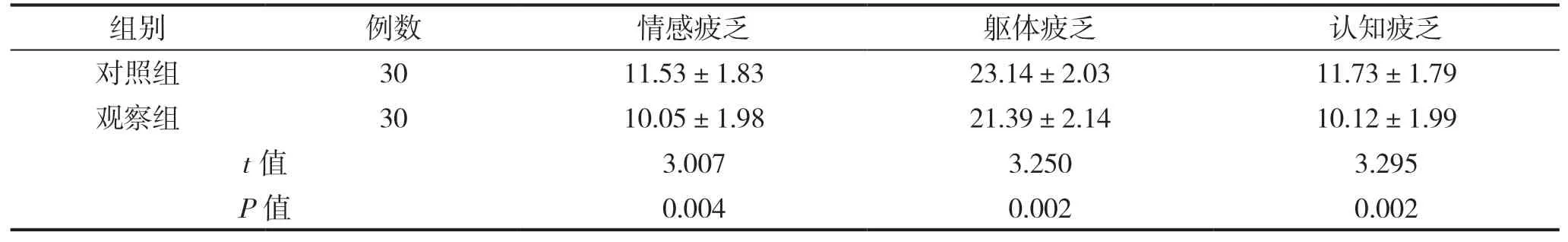

2.1 兩組患者癌因性疲乏比較

護(hù)理干預(yù)后,觀察組癌癥疲乏量表(CFS)3維度評(píng)分均低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表1。

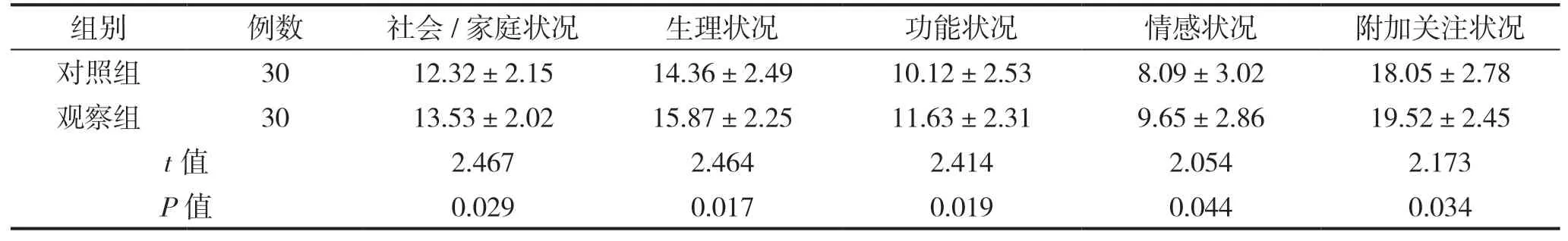

2.2 兩組患者生活質(zhì)量比較

護(hù)理干預(yù)后,觀察組乳腺癌患者生存質(zhì)量測(cè)定量表(FACT-B)5個(gè)維度評(píng)分高于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表2。

表1 兩組患者癌因性疲乏比較

表2 兩組患者生活質(zhì)量比較(分)

3 討論

研究顯示[11-12],中醫(yī)系列外治法在乳腺癌癌因性疲乏患者中的應(yīng)用,能緩解疲乏程度,改善肢體運(yùn)動(dòng)功能。本結(jié)果顯示,觀察組CFS 3個(gè)維度評(píng)分均低于對(duì)照組(P<0.05),觀察組FACT-B 5個(gè)維度評(píng)分高于對(duì)照組(P<0.05)。中醫(yī)將癌因性疲乏歸為“虛勞”范疇,認(rèn)為其主要病機(jī)為臟腑虧損、氣血衰弱且久虛不復(fù),中醫(yī)治療癌因性疲乏強(qiáng)調(diào)賠本扶正、健脾和胃、補(bǔ)益中氣[13]。本研究對(duì)足三里、足陽(yáng)明胃經(jīng)實(shí)施中醫(yī)推熨,其中足三里穴有健運(yùn)脾陽(yáng)、溫中散寒、活血通絡(luò)效用,有助于調(diào)節(jié)機(jī)體免疫功能,可治瘦弱虛損,吳茱萸有散寒止痛、溫中燥濕的功效,能促進(jìn)血液循環(huán)、擴(kuò)張毛細(xì)血管、消炎散寒、緩解疼痛;采取粗鹽與吳茱萸配伍,對(duì)足三里、足陽(yáng)明胃經(jīng)實(shí)施推熨治療,借助熱力可增強(qiáng)藥物效力,實(shí)現(xiàn)熱傳導(dǎo),可祛除機(jī)體濕寒之氣、補(bǔ)益中氣,有助于緩解乳腺癌化療患者癌因性疲乏[14]。研究對(duì)膈俞、膽俞實(shí)施四花灸,膈俞、膽俞屬足太陽(yáng)膀胱經(jīng)穴,其中膈俞有理氣止痛、養(yǎng)血益氣效用,膽俞有化瘀散結(jié)、疏肝理氣功效,而萬(wàn)花油有活血化瘀、消腫止痛效用,借助艾炷隔萬(wàn)花油對(duì)上述穴位施灸,可溫經(jīng)通絡(luò)、補(bǔ)益氣血、健脾益腎,能顯著增強(qiáng)機(jī)體抗病能力,緩解癌因性疲乏或疼痛不適,改善機(jī)體生理狀況、功能狀態(tài),提高其生活質(zhì)量[15]。

綜上所述,中醫(yī)熱熨聯(lián)合溫陽(yáng)益氣方貼敷在乳腺癌術(shù)后化療患者中的應(yīng)用,能緩解癌因性疲乏癥狀,改善生活質(zhì)量。

- 護(hù)理實(shí)踐與研究的其它文章

- 醫(yī)院-社區(qū)-家庭聯(lián)合護(hù)理模式對(duì)社區(qū)解鎖精神病患者癥狀緩解及再住院率的影響

- 中醫(yī)辨證施護(hù)在預(yù)防小兒過(guò)敏性紫癜腎損害中的作用

- 情景模擬培訓(xùn)聯(lián)合多站式考核在ICU專科護(hù)士腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)中的應(yīng)用效果

- 人工鼻對(duì)腦卒中患者氣管切開(kāi)術(shù)后痰液性狀及并發(fā)癥的影響

- 實(shí)物吹練模擬對(duì)學(xué)齡前兒童肺功能檢測(cè)效果的影響

- 賦能教育聯(lián)合五行音樂(lè)療法對(duì)中晚期宮頸癌術(shù)后放療患者疾病不確定感的干預(yù)效果