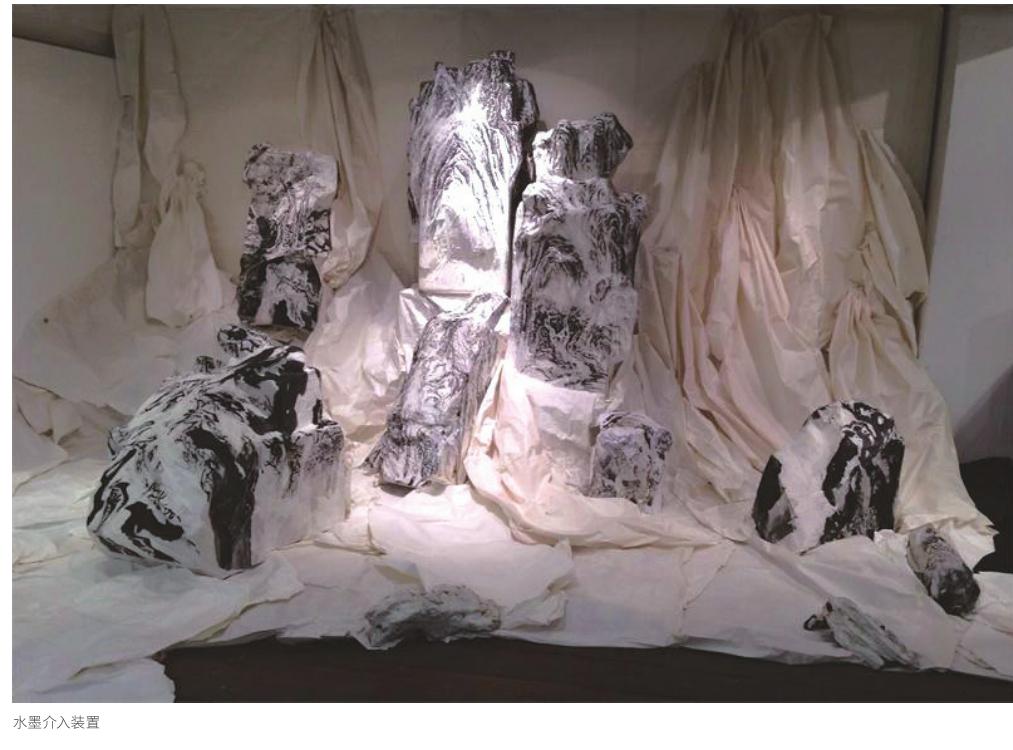

水墨介入裝置藝術語言探析

程羲

摘要:裝置藝術在近幾十年的發展中漸漸被更多的人所熟知,甚至成為藝術界的寵兒。二十世紀八十年代后,中西方交流日益密切,不同的藝術充斥著人們的眼球。在自由、開放的環境下,藝術家們緊跟時代的腳步,開始探索新的創作方式與繪畫理念。“85美術思潮”之后,各種形式的美術出現在人們視野中,不斷刷新著人們的認知,改變著藝術格局。中國與世界接軌,意味著植根于中國傳統的水墨藝術也要與時俱進。一批藝術家不斷在思考如何才能將水墨語言的表現形式融入裝置藝術中,讓中國的傳統水墨更好地展現在生活中。于是一批批具有水墨韻味的裝置藝術不斷創新,形成了藝術熱潮。水墨是中國的傳統文化,藝術家將根植于內心的水墨情節外顯于各種媒介之中。裝置藝術孕育著傳統水墨的精髓,又夾雜著創新與求變的火花。本文主要通過對水墨介入裝置藝術的發展探索、水墨介入裝置藝術生活化語言、水墨介入裝置藝術符號化語言的分析三個方面進行研究,探索水墨與裝置藝術的時代性和創新性,從而為當今藝術家的發展提供參考和借鑒。

關鍵詞:裝置藝術;水墨;生活化;符號化

一、水墨介入裝置藝術的發展

裝置藝術被稱為“現成品藝術”,是指藝術家在特定的空間、時間、場所中,通過錯位、增減、變形、解構、疊加等手段對物品進行改造和組裝,并令其產生具有豐富精神文化底蘊的藝術形態。水墨畫是中國文化的載體,承載著綿延了幾千年的歷史,水墨精神早已根植在國人藝術家的心中。不論是筆法、墨與水之間的相互交融,還是對繪制線條的掌控,以及中鋒、側鋒的用筆,順鋒和逆鋒的變化,皴擦點染、潑墨揮毫,都能將墨水的變化完美地體現出來。當傳統水墨與當代藝術不能很好地融合時,藝術家們開始考慮變革,讓水墨介入極具當代意味的裝置藝術,大膽創新,將平面空間轉換為立體空間,這不僅顯示了藝術家們對藝術勇往直前的追求,更突顯了藝術家們“激揚筆墨”的決心,并使整個水墨界活躍起來。

二十世紀六十年代,杜尚的作品《泉》標志著水墨開始介入裝置藝術,在短短數十年的時間里,中國的藝術界開創了一批批獨特的水墨裝置視角。國內藝術家谷文達的作品《靜則生靈》《他×她》,是改革開放以來立體水墨藝術的表現形式,與傳統水墨相關的裝置藝術作品背后傳遞了更多文化性和批判性。徐冰的《天書》《鬼打墻》等作品引起了許多人的關注。作品場面宏大,以書法為元素、以雕塑為呈現形式,標志著水墨正式進入了當代裝置藝術,水墨裝置藝術逐步形成體系,將中西藝術形式完美地融合起來。王天德的作品保留了水墨的“痕跡”,關于水墨“終結”問題的爭論比原來更尖銳、更深刻。谷文達、徐冰、楊詰蒼、王天德、張羽、胡又笨等,這一代藝術家自二十世紀以來,就一直活躍在水墨藝術大舞臺,由“新文人畫”到“實驗水墨”,又由“實驗水墨”切入當代藝術。可以說,他們這一代藝術家就是我們剖析“水墨與裝置”與“當代”關系的一塊塊“活化石”。在他們身上,我們見證了不到三十年的時間,水墨介入裝置藝術的全過程。二十一世紀,人工智能應運而生,“數字水墨”進入人們的視野,又一次將藝術推向了新的階段,藝術與科技的結合必將呈現又一番別致風景。

二、水墨介入裝置藝術生活化語言分析

(一)題材形式的多樣

水墨介入裝置藝術的題材表現形式愈加豐富,無論是普通材料的表現形式還是新型工業材料的表達,甚至是抽象的情感材料表達,都能將水墨介入裝置藝術,貼近生活,反映當下社會的藝術狀態,闡述不一樣的人文情懷。小到圖釘、別針,甚至是以木材、硬紙板、報紙書籍材料為載體,通過一定構思,將水墨作品通過粘貼、拓裱、重組等方式在三維空間中展現,將裝置同水墨予以巧妙的融合,給予作品更豐富的寓意。

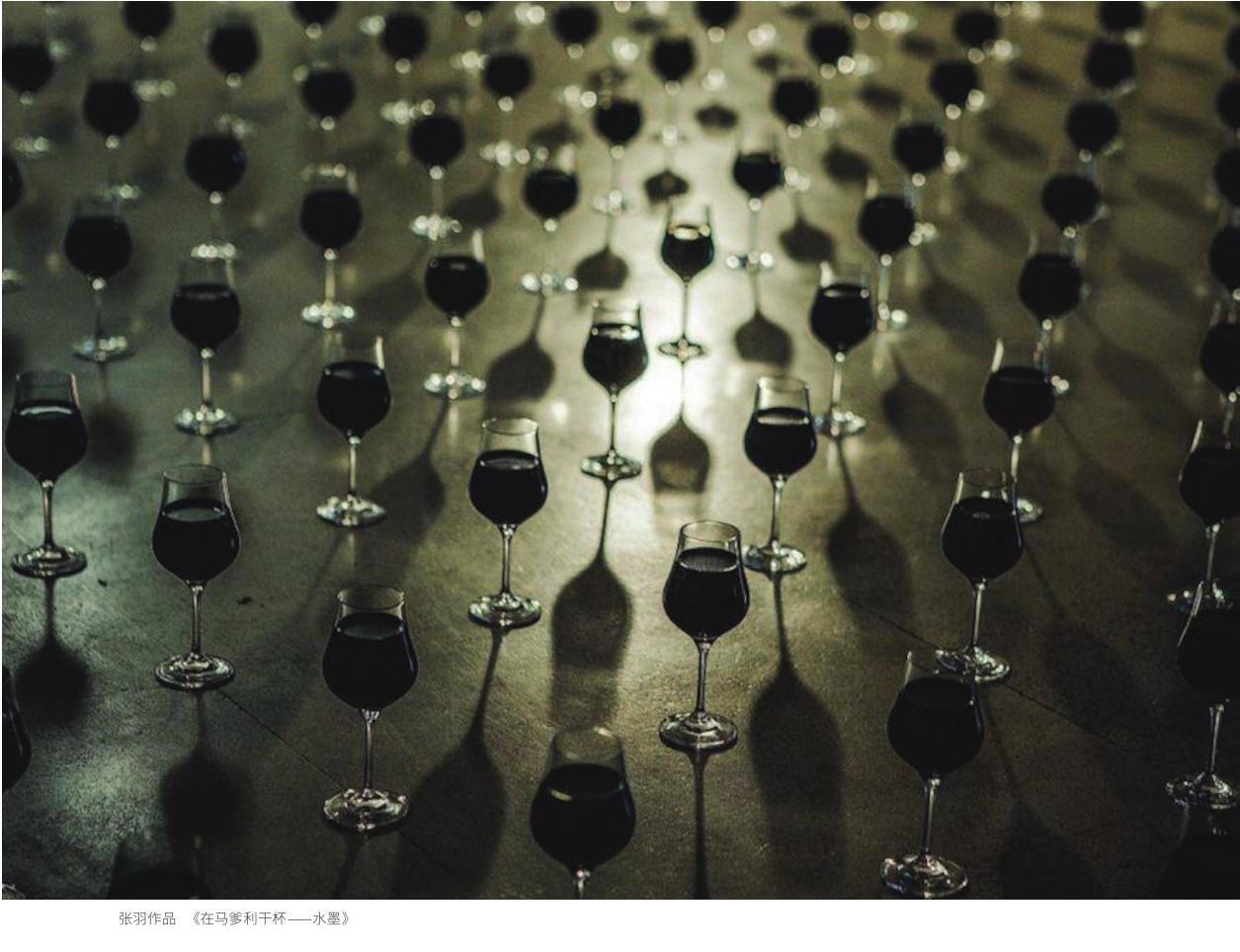

1991年,王天德的架上水墨作品展,賦予了中國畫“氣韻生動”新的詮釋。1994年,王南溟的《字球組合》裝置作品,將傳統意義上的書寫創作做成一個一個字球,通過吊掛、播散等方式重新組合,吸引了很多批評家的關注。王天德1996年的三件作品《園系列》《水墨菜單》《水墨橘子》只保留了水墨的“痕跡”。2004年,楊詰蒼完成裝置藝術《上海灘》,沒有了“千層墨”的引子,是較早擺脫“水墨文化情結”的一位教育觀念藝術家。2014年,張羽的作品《在馬爹利干杯—水墨》,給880只高腳杯灌注了法國的干邑和中國的“一得閣”墨汁,讓它們自然蒸發,他剔除了“水”“墨”“宣紙”身上負載的文化內涵,將它們與生活中的物品巧妙地建立聯系,通過不同方式的巧妙結合,創造出了很多新奇的效果。

(二)繪畫視角的創新

水墨介入裝置藝術,將裝置藝術的表現形式和藝術家的創作觀念合二為一,不僅拓寬了創作者的繪畫視角,更激發了創作者的繪畫激情。二十世紀九十年代的前衛藝術家,借助裝置、行為等形式與途徑對水墨語言進行拓展,加上水墨顛覆了傳統慣用的題材與構圖、筆墨技法的手法,讓水墨精神置于空間之中,體現了對三維藝術空間的欣賞。徐冰的《天書》是水墨介入裝置藝術最具代表性的作品,鋪天蓋地密密麻麻全都是漢字,可能你一個也不認識,這些漢字在徐冰眼里就像山一樣,將文字化為工具,為人們提供新的思考方向。平衡與傾斜的對比,遠小近大的視覺感受,帶給人無限遐想的同時,更多的是提醒人們對文化保持警惕、審視與反思。谷文達的《靜則生靈》《碑林》,把中國傳統水墨加入裝置藝術中,不同元素之間相互碰撞,更具有歷史感與文化氣息。把不屬于水墨范疇的元素融入水墨中,揭示了中國文化背景以及人與人之間深厚的聯系,更具有古代文明和當代文明多重元素融合過程的奇特性和可期待性。

(三)認知思維的革新

水墨介入裝置藝術,不僅是形式上的革新,更是認知思維的革新。向原本單調、平面的水墨畫注入新的活力,出現了很多新的呈現形式,是認知思維一次又一次突破邊界的表現。觀念與觀念之間的沖擊打破了圈層效應,詮釋了更多的認知效應。

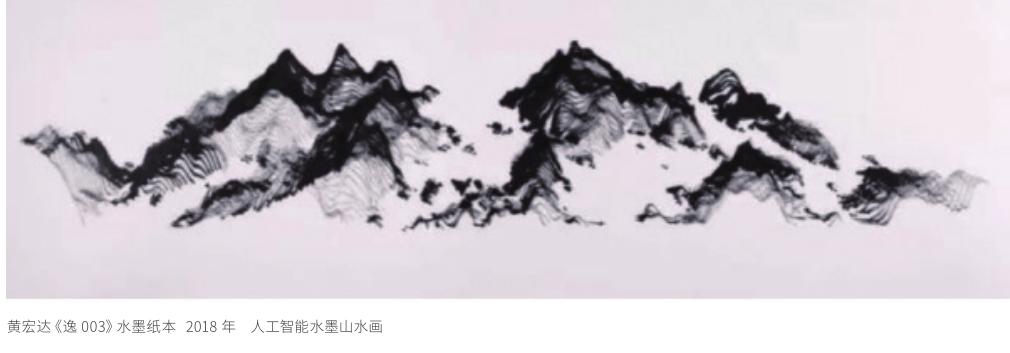

二十一世紀是科技發展迅猛的時代,人工智能發展迅速,水墨也漸漸和科技融合,衍生出“科技水墨”一詞。“科技水墨”概念是首屆“水墨現場”臺北展博會創辦人兼主席許劍龍在介紹時特別提到的。在這個展覽中,香港藝術家黃宏達與他發明的全球首個人工智能水墨藝術家A.I.Gemini聯手創作的水墨作品《逸》系列高調亮相。這個水墨山水畫系列是傳統山水筆墨與計算機運算結合而產生的結果,將水墨藝術引入一個前所未見的境地。人工智能水墨山水畫的正式面世,標志著東方和西方藝術在數位時代站在同一起跑線上,水墨文化已邁向全新里程。

現代科技下的人工智能介入藝術,是一個不斷“學習”的過程,不是簡單的模仿、機械的輸出,而是包含對科技的尊重、對筆墨關系深入骨髓的創新。水墨介入裝置藝術,不僅提高了藝術生產力,更多的是藝術家通過科技呈現的作品不再是簡單的照片濾鏡,而是利用圖像語義分析技術,通過辨別圖像語義的風格使用將一種現有的藝術風格表現出來,達到再造系統的目的。它已經不再復制傳統藝術風格,而是遵循藝術的“自然”發展邏輯,對未來的藝術發展趨勢進行預測。很多新水墨作品還使用了動畫影像與綜合材料,來增加具有水墨特色的表達性和體驗感,并且還可以看到很多水墨藝術與現代光電科技相結合的裝置藝術作品。水墨裝置藝術家大多立足于傳統,以水墨為媒介,從全球化視角探索水墨走向當代的可能。科學是探索宇宙的奧秘,藝術是探索感情的奧秘,兩者相互結合,不僅能展示當代水墨藝術豐富多彩的發展面貌,引發對中國繪畫主體價值的思考研究,更能探索水墨藝術新發展的無限可能。

二十一世紀,人工智能讓水墨創作有了新的思路和方法,用新的工具和數字技術探索新的水墨形態,拓寬了水墨藝術的疆域,豐富了我們的視覺體驗。面對不同的技術,使用新的工具會給我們帶來更多的可能性,創造更多的技法,讓技法如同水一樣去滋潤和激發精神的顯現。

三、水墨介入裝置藝術符號化語言解析

藝術作品中每一個細節都有著不一樣的情感傳達,每一個符號都表示不一樣的內涵。將水墨介入裝置藝術中,作品呈現出更加抽象化的趨勢,符號化語言的增多或多或少都體現在形式主義或個人主義兩大方面。

當今社會是一個多元化的社會,是你中有我、我中有你的狀態。任何國家、民族、地域的文化都存在對峙和沖突,同時也存在接納和溝通,文化交流也是一個了解、接納、兼容與滲透的過程。全球化的浪潮向我們襲來,我們面臨著其他國家文化對我們的滲透,但是又不得不緊跟時代的潮流,在堅守我們本土文化的同時,加入新的創作元素,不斷擴大水墨符號語言的影響力。具有超前意識的藝術家從面臨的生存環境出發,堅守自己的道德底線,主動挖掘水墨裝置的表現語言,形成獨有的藝術風格,創造性地將中國精神注入水墨與裝置并進行整合與升華。水墨裝置不是拿來主義,也不是單純的嫁接,既是表現型,又是抽象型,既是水墨精神的拓展,又是西方現代元素的為我所用,脫離了傳統水墨的范式束縛,打破了西方中心主義,拓寬了水墨的表現語言范圍,為水墨走向當代探索了一條捷徑,為水墨走向世界提供了一個良好的舞臺。

水墨介入裝置藝術由于不同地域、種族、經濟和文化背景下的顏色和形態所構成的人物和環境形態,以及它們不可分割地交織在一起的方式,為創造者提供造了一個獨特的藝術視角。創作者可以自由地選擇合適的風格,并將它們融入其中,從而塑造自己的藝術特性。正是這種多重性在很大程度上為水墨裝置藝術創作者提供了一個世界性鏡頭,使創作者能夠看到民族主體的特殊性,以一種自我意識的方式來描繪作品。

四、結語

延綿至今的水墨不斷發展,這強大的包容性令人感慨。當今社會不只是強調技法的嫻熟、構圖的均衡得當,更增加了對現實世界思考的要求。水墨介入裝置藝術,拓寬了水墨的媒介和材料,豐富了水墨的表現語言,“數字水墨”的出現和人工智能強強聯合,更是激發了水墨的活力,為水墨走向現代、走向世界探索了一條新途徑,也為藝術家建立了新導向、新思路、新內涵等多樣的文化觀念,使創作活動過程中的流程、表現方式、語言風格等發生了變遷與進步。