條帶種植不同帶間距對冬小麥產量的影響

宋鑫玥 孫小諾 劉勝堯 賈宋楠 賈建明 范鳳翠 齊浩 張哲 杜鳳煥 杜雄

摘要:為探究不同種植方式對冬小麥生長指標的影響,提高冬小麥籽粒產量。2017年以濟麥22為試驗材料,在條帶種植方式下設置了4種不同帶間距,分別為D3(50 ∶ 40,50 cm種6行,空40 cm)、D2(50 ∶ 30,50 cm種6行,空 30 cm)、D1(50 ∶ 20,50 cm種6行,空20 cm)和對照(常規等行距種植,CK)。結果表明,總莖數隨著帶間距的增大而降低,表現為D1>D2>D3,成熟期D2處理總莖數最大。拔節、孕穗、開花和灌漿期D3處理干物質積累量最低,分別比CK降低6.82%、11.74%、10.09%和13.07%,成熟期處理間差異不顯著。孕穗、開花、成熟期D2處理葉面積指數最大,與CK相比分別提高11.11%、19.28%和25.03%,D3處理葉面積指數最低。隨著帶間距的增大,冠層內總光截獲率降低,孕穗期和灌漿期D3處理光截獲率分別比CK低12、9百分點;孕穗期條帶種植各處理中下部的光合有效輻射量是CK的1.39~4.8倍,灌漿期是CK的1.58~4.65倍。D2處理籽粒產量最大,比CK提高了5.68%,穗數和穗粒數分別比CK提高了2.47%和6.39%。綜上所述,條帶種植D2處理帶間距配置能構建良好的群體結構,充分利用光照資源,提高冬小麥籽粒產量。

關鍵詞:冬小麥;條帶種植;帶間距;產量;生長發育

中圖分類號: S512.1+10.4 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2021)10-0076-06

小麥作為中國僅次于玉米、水稻的糧食作物,占全國農作物總播種面積的14.8%,年平均產量占全國作物糧食總產量的20.7%,對維持國家糧食穩定和安全具有重要意義[1]。隨著人口逐漸增長和耕地面積逐年衰減,保證糧食安全和提高產量成為我國農業生產優先發展的方向。為緩解人口、資源利用和糧食安全生產的矛盾,如何調整種植形式,建立適宜的群個體結構,成為提高冬小麥產量的關鍵。國內外關于冬小麥群體的配置已有較多研究,主要通過調整播種方式和改變種植行距或株距來協調群個體之間的矛盾[2-3]。作物冠層結構可通過種植方式進行調節,進而改變冠層小氣候,影響作物干物質積累和產量的形成[4]。種植方式的調整和行距改變成為調整冠層結構的主要耕作栽培措施。盛坤等研究發現,隨著行距的縮小,小麥成穗數、千粒質量和籽粒產量有所提高[5]。秦樂等研究發現,在相同的密度條件下,7.5 cm種植行距的小麥群體總莖數和干物質量最高,在375萬株/hm2密度下產量最高(9 598.4 kg/hm2)[6]。但武蘭芳等研究認為,隨行距的增加,行距在20~30 cm之間時,小麥產量均呈遞增趨勢[7]。前人關于寬窄行、行距配置、超窄行種植等均有一定的研究[5,8-9]。本研究在窄行距條帶種植下設置不同帶間距,探究不同帶間距對冬小麥產量的影響效應,通過種植方式的調整以期為小麥高產及配套灌溉設備提供技術支持和理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗田概況

本研究于2018—2019年在河北省鹿泉市大河綜合試驗站進行試驗。該區屬溫帶半濕潤偏旱大陸性季風氣候,日平均氣溫 13.6 ℃,年降水量 543 mm,日照時數2 554 h,無霜期230 d。試驗地土壤為黏壤質洪沖積石灰性褐土,0~100 cm 土體容重1.56 g/cm3,田間持水量21.17%;0~20 cm土壤耕層基礎養分含量中有機質含量1.24%,全氮含量1.43 g/kg,速效氮含量96.58 mg/kg,速效磷含量31.21 mg/kg,速效鉀含量180.71 mg/kg,pH值7.94。

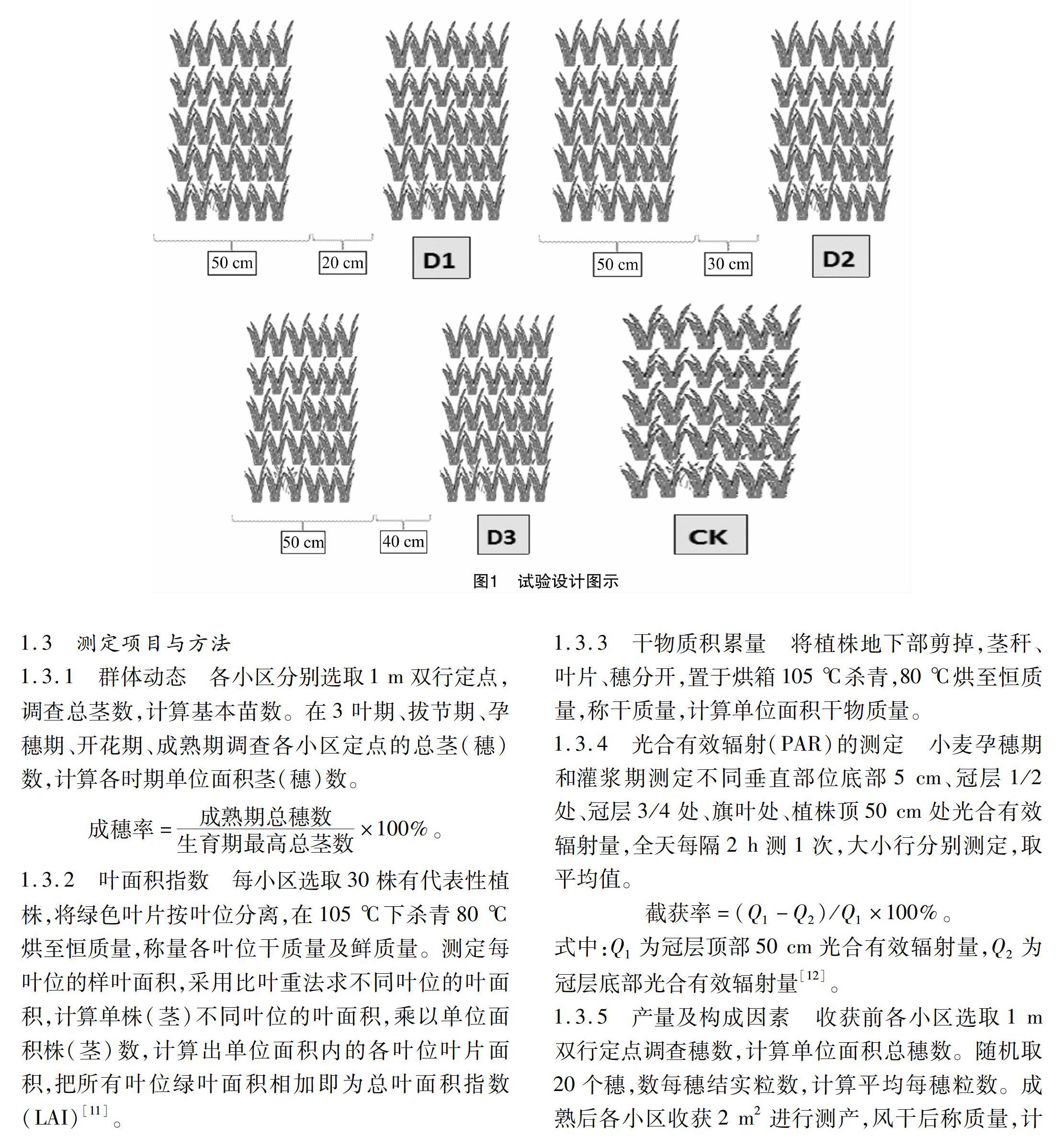

1.2 試驗設計

試驗以濟麥22為材料,分別設置不同的帶間距,處理為D3(50 ∶ 40,50 cm種6行,空 40 cm)、D2(50 ∶ 30,50 cm種6行,空30 cm)、D1(50 ∶ 20,50 cm 種6行,空20 cm)和CK(常規等行距種植,行距15 cm)共4個處理(圖1)。每個處理3次重復,共12個小區,小區面積為60 m2(行長 10 m,寬度 6 m),隨機排列。條帶種植采用密行小麥播種機[10]進行播種,能夠調節種植行距,播種量225 kg/hm2,播深3 cm。采用微噴帶灌溉,播種時灌水40 mm,拔節期和灌漿期各灌水60 mm;施肥量按氮(N)49.5 kg/hm2、P2O5 13.6 kg/hm2、K2O 28.4 kg/hm2 施底肥,之后隨灌水總追施氮(N) 175.5 kg/hm2、P2O5 106.4 kg/hm2、K2O 129.1 kg/hm2。其他管理措施同大田生產。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 群體動態 各小區分別選取1 m雙行定點,調查總莖數,計算基本苗數。在3葉期、拔節期、孕穗期、開花期、成熟期調查各小區定點的總莖(穗)數,計算各時期單位面積莖(穗)數。

成穗率=成熟期總穗數生育期最高總莖數×100%。

1.3.2 葉面積指數 每小區選取30株有代表性植株,將綠色葉片按葉位分離,在105 ℃下殺青80 ℃烘至恒質量,稱量各葉位干質量及鮮質量。測定每葉位的樣葉面積,采用比葉重法求不同葉位的葉面積,計算單株(莖)不同葉位的葉面積,乘以單位面積株(莖)數,計算出單位面積內的各葉位葉片面積,把所有葉位綠葉面積相加即為總葉面積指數(LAI)[11]。

1.3.3 干物質積累量 將植株地下部剪掉,莖稈、葉片、穗分開,置于烘箱105 ℃殺青,80 ℃烘至恒質量,稱干質量,計算單位面積干物質量。

1.3.4 光合有效輻射(PAR)的測定 小麥孕穗期和灌漿期測定不同垂直部位底部5 cm、冠層1/2處、冠層3/4處、旗葉處、植株頂50 cm處光合有效輻射量,全天每隔2 h測1次,大小行分別測定,取平均值。

截獲率=(Q1-Q2)/Q1×100%。

式中:Q1為冠層頂部50 cm光合有效輻射量,Q2為冠層底部光合有效輻射量[12]。

1.3.5 產量及構成因素 收獲前各小區選取1 m雙行定點調查穗數,計算單位面積總穗數。隨機取20個穗,數每穗結實粒數,計算平均每穗粒數。成熟后各小區收獲2 m2進行測產,風干后稱質量,計算單位面積籽粒產量。千粒質量用曬干后的籽粒進行稱質量測定。

2 結果與分析

2.1 不同帶間距處理的群體發育動態變化

由表1可知,隨著生育期推進,冬小麥群體總莖數呈先增加后降低趨勢,在拔節期達到最大值,生育后期無效分蘗退化,總莖數減少。在拔節期至開花期,3種條帶種植處理的總莖數隨著帶間距的增大而降低,表現為D1>D2>D3;抽穗期D1處理的總莖數最大,顯著大于其他處理(P<0.05),比CK處理提高10.56%;成熟期D2處理的總莖數最大,分別比D1、D3、CK處理提高1.62%、10.03%、2.47%。成穗率表現為D2>D1>CK>D3,處理間差異不顯著。可以看出,D2處理提高了成熟期成穗數,但不同行距對冬小麥成穗率差異不顯著。

2.2 不同帶間距處理的葉面積指數動態變化

從圖2可以看出,隨著生育進程推進,冬小麥葉面積指數(LAI)呈先升高后降低的單峰曲線,峰值出現在孕穗—開花期。起身至拔節期D3處理的LAI最低,孕穗期各處理差異明顯,D2處理明顯高于D3處理和CK,分別提高23.58%和11.11%,D3處理的葉面積指數最低;孕穗期以后,LAI下降迅速,CK的LAI降幅較大,3種條帶種植處理LAI下降緩慢,成熟期葉面積指數的變化范圍為3.39~4.52,CK的LAI明顯低于其他處理,D2處理比CK提高25.03%。因此與等行距種植相比,條帶種植能夠改善小麥群體結構,延長綠葉期,促進光合產物的形成。

2.3 不同帶間距處理的干物質積累動態變化

由圖3可知,不同帶間距對冬小麥的干物質量有顯著影響。隨著生育期推進,冬小麥干物質量呈“S”形曲線的動態生長,拔節至開花期增長迅速,之后干物質增長趨于平緩。拔節和孕穗期D3處理的干物質量顯著低于其他處理,與CK相比分別降低 6.82%和11.74%;開花期和灌漿期D3處理的干物質量與CK相比分別降低10.09%和13.07%,D2處理與CK差異不顯著;成熟期D2處理干物質量最大(17 134.01 kg/hm2)。說明D3處理帶間距過大,種植行內群體分布密集,加劇植株對水分和養分的競爭,不利于個體干物質量積累;與CK和D1處理相比,D2處理的帶間距可能群體內光照更為均勻,有利于光合產物的形成,促進干物質積累。

2.4 不同帶間距對冬小麥光截獲的影響

從表2可以看出,隨著生育期推進,光截獲率呈增加的趨勢,各處理灌漿期比孕穗期光截獲率增加了2~5百分點,孕穗期和灌漿期條帶種植各處理光截獲率隨帶間距的增大而降低,表現為D1>D2>D3,D1處理與CK差異不顯著,D3處理孕穗期比CK低12百分點,灌漿期比CK低9百分點,表明帶間距增大降低群體總光截獲率。受太陽高度角影響,灌漿期各部位接受的光合有效輻射量增加,在小麥群體底部5 cm處、1/2、3/4高度處冠層內接受的光合有效輻射量表現為D3>D2>D1>CK,旗葉處和植株頂部各處理接受的光合有效輻射量無顯著差異(孕穗期旗葉處除外),說明帶間距的加大增加了冬小麥群體中下部的光合有效輻射量,改善了中下部的光照條件,但間距過大,降低冠層內總光截獲率,會使田間漏光現象嚴重,造成光資源的浪費。

2.5 不同種植模式對冬小麥冠層垂直空間光分布的影響

本研究測定了孕穗期和灌漿期08:00—17:00垂直方向不同位置的光合有效輻射量,具體如圖4所示。隨著冠層高度升高,群體接受的光合有效輻射量增大;各部位隨著時間的推移變化趨勢一致,呈先升高后降低趨勢,總體在11:00—13:00光合有效輻射量達到最大。隨著帶間距的加大,不同處理冠層底部和1/2處光合有效輻射量表現出明顯的差異,冠層3/4處和旗葉處各處理差異減小;孕穗期冠層底部和1/2處12:00底部D1、D2、D3處理的光合有效輻射量分別是CK處理的1.39倍、2.47倍、4.80倍,冠層1/2處D1、D2、D3處理分別是CK處理的1.59倍、2.06倍、4.63倍,表明光合有效輻射量隨著帶間距的加大而增加。灌漿期12:00冠層底部D1、D2、D3處理的光合有效輻射量分別是CK處理的1.58倍、3.52倍、4.16倍,冠層1/2處D1、D2、D3處理分別是CK處理的2.48倍、4.65倍、4.52倍。隨著生育進程推進,CK處理冠層底部和1/2處接受的光合有效輻射量明顯降低,表現為田間中下部通風透光條件差,而條帶種植不同帶間距的處理提高中下部光合有效輻射,改善了群體中下部的微環境。

2.6 不同帶間距對產量及構成因素的影響

由表3可知,不同處理對冬小麥產量有顯著影響,D2處理籽粒產量最高,為7 881.60 kg/hm2,與CK相比增產5.68%;D1、D3、CK處理產量水平相近,處理間差異不顯著;表明帶間距過大或過小均不利于產量的提高。D2處理穗數最大,與對照相比提高了2.47%,D3處理的穗數最少;可能由于在相同播種量情況下,帶間距增大,個體間競爭加劇,不利于穗數的提高;條帶種植處理下,穗粒數和千粒質量隨著帶間距增大呈增加趨勢,D2、D3處理的穗粒數顯著高于CK,分別提高了6.39%和9.90%;CK處理千粒質量最高,D1、D2處理分別比CK處理降低8.22%和7.05%。產量構成因素對產量貢獻率表現為穗數>穗粒數>千粒質量。因此,通過調整帶間距一定程度上能夠協調產量構成因素間的矛盾,提高籽粒產量。

3 討論與結論

3.1 種植方式對群體光截獲的影響

種植方式作為調控小麥群體結構的主要措施之一,同時還影響作物群體冠層結構和小氣候[13]。合理的行距配置,通過調整葉片葉傾角獲得最適的葉面積指數[14],LAI作為受光結構的基礎參數,影響光分布、光能利用、群體光截獲能力及作物產量。陳素英等的研究表明,一定范圍內,小麥冠層光合有效輻射截獲量與葉面積指數呈正相關,即葉面積指數較大的群體能夠提高冠層截獲量[15]。本研究表明,D2處理的帶間距明顯增加了小麥的葉面積指數,生育后期葉面積指數衰減緩慢。株行距配置可以改善群體結構,隨著行距的增大,群體的透光率增加[16];窄行距種植葉片分布均勻,群體能截獲較多的光能,漏光損失減少[6]。不同的種植方式通過改變冠層光合有效輻射截獲量,最終影響產量。本試驗中, 隨著生育進程推進,冠層光截獲率增加,不同處理隨著帶間距的加大,總光截獲率呈降低趨勢,與CK相比,D3處理孕穗期和灌漿期光截獲率分別降低12、9百分點。研究認為,群體通風透光性能隨行距的增大逐漸增強,但行距較大漏光損失增大[17-18]。本研究中帶間距的加大增加了群體內中下部的光合有效輻射量,改善了冠層中下部的光照條件,但帶間距過大則冠層光截獲率降低,造成光資源浪費嚴重。因此,適宜的帶間距配置有利于光照在群體內均勻分布,提高群體光截獲率,制造更多的光合物質,為產量的形成提供物質基礎。

3.2 不同種植方式對產量的影響

不同種植方式和行距配置通過影響群體結構和環境,最終影響作物生產性能和產量形成[19]。王愛萍等的研究表明,采用10 cm等行距配置可提高成穗數、增加穗粒數、提高小麥籽粒產量[20]。而田文仲等的研究指出,與10 cm等行距相比,15 cm行距配置能顯著提高小麥的結實粒數和籽粒產量[21]。也有研究指出,小麥寬窄行種植,能充分利用其邊行優勢,培育健壯個體,使產量構成因素協調發展,增加穗數,提高小麥在穗粒數和粒質量的優勢,促進產量提高[13,22]。本研究結果表明,D2處理籽粒產量最高,與CK相比增產5.68%;與CK相比,D2處理顯著提高了冬小麥的穗數和穗粒數;CK處理的千粒質量高于其他處理。因此,帶間距過大或過小均不利于產量的提高,本研究認為D2處理冠層結構較為合理,籽粒產量最高。

條帶種植模式下,D2處理明顯提高了冬小麥葉面積指數,且成熟期干物質量最大;同時該處理增加了冠層中下部光合有效輻射量,改善群體冠層中下部的光照條件,促進光合產物的形成;D2處理穗數和穗粒數分別提高了2.47%和6.39%,進而提高東小麥籽粒產量,增產5.68%。因此,本試驗條件下,50 ∶ 30(50 cm種6行,空30 cm)帶間距配置優于其他處理,作物產量最高。

參考文獻:

[1]王利民,劉 佳,季富華,等. 中國小麥面積種植結構時空動態變化分析[J]. 中國農學通報,2019,35(18):12-23.

[2]鄭飛娜,初金鵬,張 秀,等. 播種方式與種植密度互作對大穗型小麥品種產量和氮素利用率的調控效應[J]. 作物學報,2020,46(3):423-431.

[3]馮 偉,李世瑩,王永華,等. 寬幅播種下帶間距對冬小麥衰老進程及產量的影響[J]. 生態學報,2015,35(8):2686-2694.

[4]薛盈文,張英華,黃 琴,等. 窄行勻播對晚播冬小麥群體環境、個體性狀和物質生產的影響[J]. 生態學報,2015,35(16):5545-5555.

[5]盛 坤,張露雁,郭玉強,等. 行距對冬小麥品種新麥26群體質量和產量的影響[J]. 河南農業科學,2015,44(3):26-30.

[6]秦 樂,王紅光,李東曉,等. 不同密度下超窄行距對冬小麥群體質量和產量的影響[J]. 麥類作物學報,2016,36(5):659-667.

[7]武蘭芳,歐陽竹. 不同播量與行距對小麥產量與輻射截獲利用的影響[J]. 中國生態農業學報,2014,22(1):31-36.

[8]霍李龍,苗 芳,賈麗芳,等. 種植方式對關中灌區冬小麥冠層光合及產量性狀的影響[J]. 麥類作物學報,2017,37(8):1098-1104.

[9]鄭 亭,樊高瓊,陳 溢,等. 行數與行距配置對帶狀條播小麥群體及個體質量的影響[J]. 作物學報,2013,39(5):885-895.

[10]張俊杰,彭發智,張西群,等. 密行小麥播種機:CN205213356U[P]. 2016-05-11.

[11]李世瑩,馮 偉,王永華,等. 寬幅播種帶間距對冬小麥冠層特征及產量的影響[J]. 植物生態學報,2013,37(8):758-767.

[12]施成曉,陳 婷,馮 帆,等. 關中灌區冬小麥混種的產量及農田土壤水分利用效率[J]. 干旱地區農業研究,2017,35(3):29-37.

[13]楊文平,郭天財,劉勝波,等. 行距配置對‘蘭考矮早八小麥后期群體冠層結構及其微環境的影響[J]. 植物生態學報,2008,32(2):485-490.

[14]Verhagen A M W,Wilson J H,Britten E J. Plant production in relation to foliage illumination[J]. Oxford University Press,1963,27(108):627-640.

[15]陳素英,張喜英,毛任釗,等. 播期和播量對冬小麥冠層光合有效輻射和產量的影響[J]. 中國生態農業學報,2009,17(4):681-685.

[16]鄭 亭,陳 溢,樊高瓊,等. 株行配置對帶狀條播小麥群體光環境及抗倒伏性能的影響[J]. 中國農業科學,2013,46(8):1571-1582.

[17]陳雨海,余松烈,于振文. 小麥生長后期群體光截獲量及其分布與產量的關系[J]. 作物學報,2003(5):730-734.

[18]閆長生,肖世和,張秀英,等. 冬小麥冠層內的光分布[J]. 華北農學報,2002,17(3):7-13.

[19]劉紅江,郭智,孫國峰,等. 不同播種方式對小麥產量形成及氮素利用效率的影響[J]. 江蘇農業學報,2019,35(5):1075-1081.

[20]王愛萍,董 琦,馮變娥,等. 行距配置對晚熟冬麥區群體結構與光合性能的影響[J]. 激光生物學報,2016,25(3):283-289,269.

[21]田文仲,張媛菲,馬 雯,等. 行距和播量配比對高產小麥品種‘洛麥23群體質量及產量的影響[J]. 西北農業學報,2018,27(3):347-353.

[22]黃 峰,呂永軍,韓玉林,等. 寬窄行種植對周麥27生長及產量的影響[J]. 中國種業,2018 (10):60-62.