從封閉走向開放:新中國70年糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的變遷與邏輯

楊麗娟 杜為公

摘要:糧食貿(mào)易政策影響糧食價(jià)格和糧食安全,直接關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的可持續(xù)性。采用混合研究方法,系統(tǒng)考察建國以來我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的變遷歷程與演化邏輯。糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策歷經(jīng)沉寂與萌芽、改革與探索、系統(tǒng)與完善、創(chuàng)新與深化4個(gè)階段;從最初“不吃進(jìn)口糧”過渡到“適當(dāng)進(jìn)口”,從“進(jìn)出口適當(dāng)調(diào)劑”到“統(tǒng)籌兩個(gè)市場”,進(jìn)而“走出去”,勾畫出糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策從封閉走向開放的演化邏輯。增強(qiáng)糧食貿(mào)易政策精準(zhǔn)性,改善糧食貿(mào)易政策響應(yīng)能力,推進(jìn)糧食進(jìn)出口政策體系建設(shè)是我國糧食貿(mào)易政策發(fā)展的未來進(jìn)路。

關(guān)鍵詞:新中國70年;糧食進(jìn)出口貿(mào)易;政策變遷;政策邏輯

中圖分類號: F741 ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A ?文章編號:1002-1302(2021)10-0243-06

作為糧食生產(chǎn)和需求大國,糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策對于調(diào)控我國糧食供求而言意義重大。新中國成立以來,糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策始終影響著糧食價(jià)格和糧食安全,直接關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展。我國奉行糧食自給政策,近年來國際糧食價(jià)格大幅波動,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策在“大國小農(nóng)”背景下增長和調(diào)整,面臨政策不確定性增強(qiáng)等問題。盡管糧食進(jìn)出口貿(mào)易的穩(wěn)步上升是大趨勢,貿(mào)易政策的調(diào)試與波動同樣相伴隨行。學(xué)者圍繞我國的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策展開研究,并取得了許多有價(jià)值的成果。但已有研究側(cè)重于事實(shí)描述和政策解讀,對我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策演進(jìn)的歷程和內(nèi)在邏輯還留有進(jìn)一步深入研究的空間。缺乏對我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策變遷與邏輯的考察,不利于科學(xué)判斷我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢和長期糧食安全局勢,增加我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易面臨的風(fēng)險(xiǎn),影響我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策對國際糧食貿(mào)易波動沖擊響應(yīng)的及時(shí)性和靈活性。因此,本研究從我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策文本切入,考察我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易的政策變遷,研判糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策演化的內(nèi)在邏輯,給出完善我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的建議。理論上,對我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策變遷的研究,能夠補(bǔ)充基于糧食進(jìn)出口貿(mào)易視角的針對長期性復(fù)雜性政策變遷的理論依據(jù)。實(shí)踐中,研究較長時(shí)期內(nèi)我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的變遷與邏輯,可為國家確定新時(shí)期糧食進(jìn)出口戰(zhàn)略提供參考,有利于提高我國糧食貿(mào)易政策針對性和調(diào)整的靈活性,進(jìn)而優(yōu)化國家糧食安全政策體系。

1 糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策研究綜述

國外研究認(rèn)為,在國際糧食供求緊張時(shí),限制性糧食貿(mào)易政策會推動農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,扭曲糧食價(jià)格[1]。糧食貿(mào)易政策與糧食價(jià)格反周期調(diào)整,會導(dǎo)致使用這些政策的國家貿(mào)易條件惡化,糧食貿(mào)易國應(yīng)在貿(mào)易政策受貿(mào)易條件影響和降低國內(nèi)糧食價(jià)格波動的框架內(nèi)考慮貿(mào)易政策協(xié)調(diào)[2]。在單一依靠本國糧食和糧食完全開放2個(gè)極端之間,糧食自給政策并非其中的唯一二元選擇,而是連續(xù)統(tǒng)一體[3]。中國現(xiàn)有糧食補(bǔ)貼政策會導(dǎo)致糧食自給率和庫存利用率提高,但增幅相對較小,說明中國糧食補(bǔ)貼缺乏效率,應(yīng)結(jié)合不同類型的補(bǔ)貼,向不同產(chǎn)品和地區(qū)提供歧視性補(bǔ)貼,尤其是小麥和玉米的補(bǔ)貼率[4]。中國與東南亞的糧食貿(mào)易由依賴型向區(qū)域互補(bǔ)型轉(zhuǎn)變,中國傾向于適應(yīng)東南亞國家糧食生產(chǎn)和貿(mào)易的現(xiàn)有條件,而并非從根本上進(jìn)行改變[5]。中國在參與世界糧食貿(mào)易的過程中,政策具有保護(hù)性且存在城鄉(xiāng)差別[6-7]。

為避免不利于我國國內(nèi)糧食余缺調(diào)劑和糧食安全保障的“逆向”調(diào)劑問題出現(xiàn),我國糧食進(jìn)出口決策機(jī)制應(yīng)進(jìn)行改革,增強(qiáng)靈活性,并與來年的國內(nèi)糧食產(chǎn)量狀況掛鉤[8]。自改革開放以來,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策歷經(jīng)演化[9-10];國際糧食市場演變趨勢對我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易選擇具有重要啟示,應(yīng)利用國際市場為我國糧食安全提供保障[11-13];推動農(nóng)業(yè)“走出去”[14]。面對國際糧食市場波動性和不確定性增強(qiáng)的疊加效應(yīng),我國應(yīng)構(gòu)建糧食進(jìn)出口貿(mào)易預(yù)警機(jī)制[8],糧食貿(mào)易支持政策向直接補(bǔ)貼過渡[15]。當(dāng)前,糧食宏觀調(diào)控與供給側(cè)改革以及全球化治理下的糧食貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)是學(xué)者關(guān)注的議題[16-22]。質(zhì)性方法開始進(jìn)入我國農(nóng)業(yè)政策變遷的研究視野[23-24]。

綜上,在我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策領(lǐng)域,已有研究關(guān)注到特定時(shí)期中國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的制定和實(shí)施,關(guān)于國家政策的規(guī)范性評價(jià)較多,但經(jīng)驗(yàn)實(shí)證較少,綜合定量與定性分析的成果不足。現(xiàn)有研究更關(guān)注價(jià)格支持、補(bǔ)貼等單一政策,對于新中國成立以來我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的實(shí)證研究尚不充分,特別是我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策整體的變遷歷程和演化邏輯有待進(jìn)一步深入研究。本研究采用混合研究方法考察我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策變遷與政策邏輯,并給出政策建議。

2 我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策研究設(shè)計(jì)

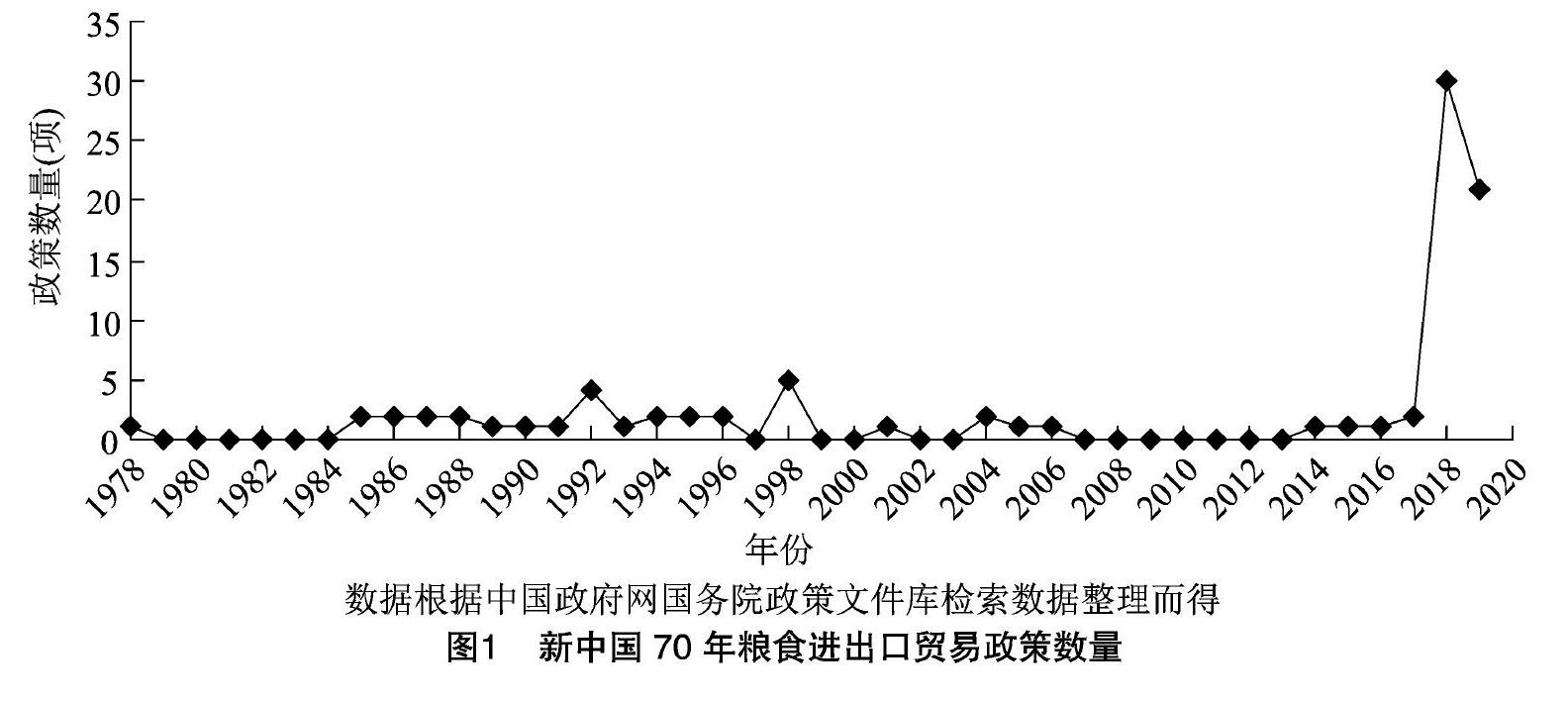

在中國政府網(wǎng)國務(wù)院政策文件庫中,檢索標(biāo)題含有“糧食”一詞的全部政策文本,檢索工作于2020年2月24日完成,共檢索到118項(xiàng)政策文件。其中,國務(wù)院部門文件61項(xiàng),國務(wù)院文件57項(xiàng)(包括國令1項(xiàng)、國發(fā)26項(xiàng)、國函6項(xiàng)、國辦發(fā)18項(xiàng)、國辦函4項(xiàng)、其他2項(xiàng))。根據(jù)2016年文件(國發(fā)38號),一批文件已宣布失效。這批失效文件均由國務(wù)院辦公廳發(fā)文,主要涉及糧食風(fēng)險(xiǎn)管理基金、糧食補(bǔ)助、糧食結(jié)算和糧食企業(yè)等。刪除已失效政策,并進(jìn)一步查看文本,剔除與糧食貿(mào)易無關(guān)的政策文本,最終確定新中國成立以來有關(guān)糧食貿(mào)易的政策原文共計(jì)89項(xiàng)(圖1)。

3 我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策變遷歷程

3.1 沉寂與萌芽時(shí)期(1949—1978年)

受國家實(shí)施優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)戰(zhàn)略和嚴(yán)重自然災(zāi)害的影響,該時(shí)期糧食進(jìn)出口貿(mào)易停滯,相關(guān)政策還處在沉寂和萌芽階段,制定和公布的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策非常有限。該時(shí)期我國發(fā)布的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策數(shù)量最少。在政策庫中檢索到最早的一項(xiàng)和糧食貿(mào)易有關(guān)的政策是成文于1978年的《關(guān)于控制糧食銷售的意見》,旨在嚴(yán)格控制糧食銷售,加強(qiáng)糧票管理。

3.2 改革與探索時(shí)期(1979—2000年)

改革開放為我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易帶來活力,糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策進(jìn)入改革與探索時(shí)期。涉及糧食進(jìn)出口貿(mào)易的政策數(shù)量變多,內(nèi)容日益豐富。由于糧食貿(mào)易體制改革滯后,糧食貿(mào)易高度壟斷[11]。該時(shí)期糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策更多涉及糧食內(nèi)貿(mào)的協(xié)調(diào)和管理,共發(fā)布27個(gè)政策文件,國務(wù)院發(fā)布22個(gè)(占比81.48%),國務(wù)院辦公廳5個(gè)(占比18.52%)。

1985年有2項(xiàng)政策,旨在加強(qiáng)糧食管理,保障全國糧食供應(yīng)。國家規(guī)定了“議轉(zhuǎn)平”糧食品種,實(shí)行糧食購銷調(diào)撥包干制,明確“可適當(dāng)進(jìn)口糧食”。1987年,國務(wù)院強(qiáng)調(diào)必須按照批準(zhǔn)計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行糧食進(jìn)出口任務(wù)。1988年,國家進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)糧食進(jìn)口對平衡國家收支的意義。1989年,國務(wù)院支持貴州省提高糧食自給率。1990年,我國糧食儲備專項(xiàng)制度建立。隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)入“八五”時(shí)期,國務(wù)院明確繼續(xù)執(zhí)行糧食購銷調(diào)撥包干,并集中管理糧食進(jìn)出口。1992年3月,國務(wù)院批復(fù)廣東省和福建省的糧食購銷管理體制改革問題;7—10月先后批復(fù)海南省糧食購銷管理體制改革問題,鼓勵浙江省放開糧食購銷。我國糧食購銷體制建設(shè)進(jìn)入探索期。1994年,國務(wù)院辦公廳公布《進(jìn)口糧食復(fù)合肥農(nóng)膜原料稅收政策》,發(fā)布《深化糧食購銷體制改革通知》,提出“利用國際、國內(nèi)兩個(gè)市場”,我國始建糧食風(fēng)險(xiǎn)基金。1995年,國家明確“省長負(fù)責(zé)制”,要求省域?qū)用嫘鑷?yán)格執(zhí)行糧食進(jìn)出口計(jì)劃,糧食部門建立“兩條線”運(yùn)行機(jī)制,推進(jìn)政策性業(yè)務(wù)和商業(yè)性經(jīng)營分離。1996年,國務(wù)院提出協(xié)調(diào)糧食省際調(diào)銷。1998年,我國糧食流動體制改革逐步深化,糧食風(fēng)險(xiǎn)管理基金得到完善。

3.3 系統(tǒng)與完善階段(2001—2013年)

在我國加入世界貿(mào)易組織(world trade organization,WTO)前后,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策加快改革步伐,進(jìn)入系統(tǒng)與完善階段。除有關(guān)規(guī)劃以外,系統(tǒng)與完善階段共有5項(xiàng)糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策信息,包括國務(wù)院辦公廳3項(xiàng),國務(wù)院2項(xiàng)。雖然數(shù)量少于改革與探索階段,但政策包括《糧食流通管理?xiàng)l例》《國家糧食應(yīng)急預(yù)案》等重要綱領(lǐng)性文件,對我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展進(jìn)入新階段的指導(dǎo)意義重大。2001年3月,國務(wù)院辦公廳同意浙江省先行先試,推動糧食購銷市場化改革。2004年《糧食流通管理?xiàng)l例》公布,明確糧食進(jìn)出口可依據(jù)該條例實(shí)施管理。國家實(shí)施應(yīng)急機(jī)制以應(yīng)對重大突發(fā)事件造成的糧食市場供求異常波動。此后,糧食流通體制改革思路逐漸成熟。2005年,國務(wù)院明確制定糧食應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)糧食的采購調(diào)撥與進(jìn)出口貿(mào)易。2006年,國務(wù)院提出加快制定修訂糧食存儲和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),保障糧食安全。2008、2009年我國糧食安全中長期規(guī)劃綱要和糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃先后公布。

3.4 創(chuàng)新與深化階段(2014年至今)

在創(chuàng)新與深化階段,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策開始嘗試多元創(chuàng)新,在保障糧食安全的前提下,激發(fā)市場活力,積極與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。該階段共發(fā)布56項(xiàng)糧食進(jìn)出口政策。其中,2018年共發(fā)布政策文件30項(xiàng),平均每月超過2項(xiàng),僅11月就達(dá)5項(xiàng)(占比16.7%),2019年共公布21項(xiàng)。國家積極推進(jìn)糧食進(jìn)出口貿(mào)易,實(shí)施多項(xiàng)政策以支持糧食內(nèi)貿(mào)和糧食外貿(mào)充分發(fā)展,在糧食進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)政策上有所創(chuàng)新,推進(jìn)相關(guān)貿(mào)易信息共享互利。糧食進(jìn)出口貿(mào)易在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用得以提升,糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策在數(shù)量上進(jìn)入高產(chǎn)和平穩(wěn)期,在具體內(nèi)容上與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,以確保我國糧食供應(yīng)在世界糧食市場中處于安全位置。

2014年《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》發(fā)布,該年中央一號文件重申我國糧食安全策略,強(qiáng)調(diào)“以我為主”和“適度進(jìn)口”。直至2015年,國務(wù)院發(fā)布意見和通知支持深化糧食安全省長負(fù)責(zé)制,并發(fā)布《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃》。2016年,《進(jìn)出境糧食檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》《糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《全國國土規(guī)劃》依次發(fā)布。2017年,國務(wù)院提出加強(qiáng)對糧食生產(chǎn)功能區(qū)的財(cái)政金融政策支持,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2018年,原國家糧食局發(fā)布建設(shè)糧食產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟,提倡加強(qiáng)調(diào)查研究。國務(wù)院提出促進(jìn)“一帶一路”糧食合作,對全國政策性糧食庫存進(jìn)行清查,通報(bào)兩區(qū)工作進(jìn)展,將糧食制種列入中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼目錄,9月時(shí)《國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》印發(fā)。2019年2月,農(nóng)村農(nóng)業(yè)部落實(shí)糧食生產(chǎn)扶持政策,海關(guān)總署公布進(jìn)境糧食指定監(jiān)管場地名單,國家發(fā)展和改革委員會提出“到2025年,基本實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化”,9月國家提出提高糧食標(biāo)準(zhǔn)國際化水平。《中國的糧食安全白皮書》提出走中國特色糧食安全道路。

4 我國糧食進(jìn)出口政策變遷邏輯

4.1 節(jié)約糧食,不吃“進(jìn)口糧”(1949—1978年)

該時(shí)期糧食貿(mào)易政策主要關(guān)注嚴(yán)格按照計(jì)劃分配糧食,實(shí)行糧食定量供應(yīng)制度,使用糧票并加強(qiáng)管理。該時(shí)期我國糧食供應(yīng)并不富裕,處在新中國剛成立后的建設(shè)時(shí)期。因此,在糧食領(lǐng)域主要提倡節(jié)約糧食,并嚴(yán)格按照計(jì)劃經(jīng)濟(jì)控制糧食流通,對糧食就業(yè)人員也進(jìn)行控制。該時(shí)期糧食進(jìn)出口貿(mào)易基本停滯,國內(nèi)糧食管理力求“把城鄉(xiāng)不合理的銷量減下來,把可以節(jié)約的糧食節(jié)省下來”。1978年《關(guān)于控制糧食銷售的意見》直接提出“不吃進(jìn)口糧”,部隊(duì)所需糧食要“防止浪費(fèi)”。

4.2 適當(dāng)進(jìn)口、統(tǒng)一組織、集中管理(1979—1993年)

改革開放以后,我國糧食貿(mào)易進(jìn)入到改革與探索期。盡管1979—1985年也發(fā)生了嚴(yán)重的旱災(zāi)和水災(zāi),但整體形勢好轉(zhuǎn),糧食領(lǐng)域應(yīng)對能力增強(qiáng),該階段國家提出調(diào)減糧食合同訂購任務(wù)。1987年,國務(wù)院批轉(zhuǎn)原商業(yè)部通知,提出適當(dāng)進(jìn)口糧食,以平衡當(dāng)時(shí)國內(nèi)糧食收支缺口。原商業(yè)部首先安排京津滬和缺糧大省“糧食進(jìn)出口按計(jì)劃執(zhí)行”“計(jì)劃外出口需國務(wù)院批準(zhǔn)”。1988年自然災(zāi)害頻發(fā),對我國糧食市場造成沖擊。在應(yīng)對自然災(zāi)害的同時(shí),我國開始探索對糧食內(nèi)貿(mào)市場的管理,嚴(yán)格控制糧票,明確“糧食進(jìn)口有利于寬松市場環(huán)境,平衡國家糧食收支”。省級部門應(yīng)確保完成當(dāng)年地方糧食進(jìn)口任務(wù),否則“扣減地方留成外匯”。糧食進(jìn)口貿(mào)易由糧油進(jìn)出口總公司統(tǒng)一組織,虧損由地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。1991—1992年,我國加強(qiáng)糧食貿(mào)易統(tǒng)一管理,計(jì)劃內(nèi)外的糧食進(jìn)出口,均須向國務(wù)院報(bào)批。

4.3 充分利用“兩個(gè)市場”“省長負(fù)責(zé)制”(1994—2000年)

1994年,國務(wù)院提出按照市場需求對糧食進(jìn)出口實(shí)行統(tǒng)一管理,充分利用國內(nèi)外2個(gè)市場,實(shí)現(xiàn)增值搞活,探索建立糧食專項(xiàng)儲備制度。1995年,國務(wù)院明確全面落實(shí)省長負(fù)責(zé)制,“嚴(yán)格執(zhí)行糧食進(jìn)出口計(jì)劃”。在國內(nèi)糧食市場和進(jìn)出口調(diào)劑的基礎(chǔ)上,“適時(shí)組織進(jìn)出口”,實(shí)現(xiàn)各地糧食平衡。對不能自給的省份,“必須完成糧食進(jìn)口計(jì)劃和調(diào)入任務(wù)”,并保障糧食自給率逐步提高。省級政府全面負(fù)責(zé)本地區(qū)糧食余缺調(diào)劑,通過調(diào)整儲備糧和進(jìn)出口糧食等手段,穩(wěn)定國內(nèi)糧價(jià)。糧食對外貿(mào)易進(jìn)出口計(jì)劃主要由原國家發(fā)展計(jì)劃委員會進(jìn)行宏觀調(diào)控,由國家指定企業(yè)統(tǒng)一實(shí)施,同時(shí)加強(qiáng)對糧食市場價(jià)格的檢測和檢查。在國家批準(zhǔn)的小額貿(mào)易配額內(nèi),邊境地區(qū)可“自行糧食貿(mào)易”。

4.4 深化改革,“進(jìn)出口適當(dāng)調(diào)劑”(2001—2016年)

2001年3月,國務(wù)院辦公廳復(fù)函,明確浙江省具備推進(jìn)糧食購銷市場化改革的條件,原則同意浙江省按上報(bào)的糧食購銷市場化改革方案進(jìn)行試點(diǎn),關(guān)于賦予糧食進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)問題再議。2001年年底,我國正式加入世界貿(mào)易組織,國內(nèi)糧食貿(mào)易政策受到國際貿(mào)易規(guī)則約束,糧食進(jìn)出口貿(mào)易與國際糧食市場接軌[11]。2004年《糧食流通管理?xiàng)l例》指出,“國家調(diào)控糧食市場”,并依據(jù)有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定,利用國際糧食市場調(diào)劑國內(nèi)糧食余缺和糧食品種,“管理糧食進(jìn)出口”。2005年,國務(wù)院辦公廳提出在國內(nèi)出現(xiàn)糧食供給風(fēng)險(xiǎn)時(shí),中國儲備糧管理總公司或省級政府報(bào)批國務(wù)院后,可“迅速組織糧食進(jìn)口”,保障糧食應(yīng)急能力。2006年,國務(wù)院再次強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)糧食生產(chǎn)能力,發(fā)揮儲備糧調(diào)劑功能,建立國家糧食應(yīng)急機(jī)制,保障國家糧食安全。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對糧食進(jìn)境實(shí)施嚴(yán)格的檢疫準(zhǔn)入,進(jìn)境糧食境外生產(chǎn)加工企業(yè)必須達(dá)到我國標(biāo)準(zhǔn)要求并提供相關(guān)技術(shù)資料。糧食必須從國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局規(guī)定的口岸入境,如果沒有轉(zhuǎn)基因安全證書,將對進(jìn)境糧食實(shí)施退運(yùn)或銷毀處置。

4.5 統(tǒng)籌協(xié)調(diào),“走出去”(2017年至今)

2017年9月,國務(wù)院辦公廳提出建設(shè)出口糧食質(zhì)量安全示范區(qū),提升中國糧食產(chǎn)品質(zhì)量,帶動糧食產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,同時(shí)提高對進(jìn)口糧食的質(zhì)量監(jiān)管水平。2018年,《“科技興糧”意見》鼓勵糧食科技和標(biāo)準(zhǔn)“走出去”,提升我國糧食產(chǎn)品的國際競爭力,加強(qiáng)“一帶一路”糧食合作。商務(wù)部明確糧食制粉出口配額限于中國港澳市場出口,禁止向其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)口。2019年《國家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃》指出,我國農(nóng)業(yè)“大而不強(qiáng)、多而不優(yōu)”問題依然存在,部分產(chǎn)品進(jìn)口依存度偏高,競爭力不強(qiáng)。并明確“國際競爭力強(qiáng)”的度量指標(biāo)為“農(nóng)產(chǎn)品出口額年均增長(%)”,2017年基期值為3.5,2022年目標(biāo)值為3。2019年5月,海關(guān)總署公布符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)境糧食指定監(jiān)管場地名單。自2019年8月23日《國家發(fā)改委 國家糧食和物資儲備局關(guān)于堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)加快建設(shè)現(xiàn)代化糧食產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見》提出至2025年,形成糧食產(chǎn)業(yè)市場流通大格局,防范化解糧食領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),增強(qiáng)保障國家糧食安全的能力。深入開展標(biāo)準(zhǔn)化國際合作交流,進(jìn)一步提升中國糧食標(biāo)準(zhǔn)國際影響力。發(fā)展現(xiàn)代糧食物流,加快建設(shè)沿海沿江、沿鐵路干線的糧食物流重點(diǎn)線路,進(jìn)一步打通國內(nèi)糧食物流主要通道和進(jìn)出口通道。支持有能力的企業(yè)建設(shè)境外糧食生產(chǎn)加工基地,加強(qiáng)國際糧食貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)合作,加快培育一批跨國“大糧商”,著力建設(shè)“海外糧倉”,利用國際資源保障國內(nèi)糧食安全。提升金融信貸服務(wù),支持糧食企業(yè)“走出去”。

2019年9月24日,《關(guān)于改革糧食和物資儲備標(biāo)準(zhǔn)化工作 推動高質(zhì)量發(fā)展的意見》發(fā)布,提出“堅(jiān)持開放融合,促進(jìn)國際合作”。立足國情,借鑒轉(zhuǎn)化國外先進(jìn)糧食和物資儲備標(biāo)準(zhǔn),積極參與制定國際標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)國內(nèi)外糧食和物資儲備標(biāo)準(zhǔn)體系銜接融合,“提高糧食和物資儲備標(biāo)準(zhǔn)國際化水平”。“暫停受理中央儲備糧代儲資格相關(guān)申請”,加快推進(jìn)“放管服”改革。同年,《關(guān)于切實(shí)做好全國政策性糧食庫存大清查普查結(jié)果審核匯總和問題整改工作的通知》發(fā)布,公布清查普查結(jié)果。2019年11月13日,國務(wù)院辦公廳提出統(tǒng)籌整合資金,創(chuàng)新投融資模式,“加強(qiáng)國際合作與交流,探索利用國外貸款開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。”

歷經(jīng)70年的發(fā)展歷程,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易在波動中前行。新中國成立初期,在自然災(zāi)害和經(jīng)濟(jì)動蕩的雙重影響下,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易基本停滯,發(fā)行糧票嚴(yán)格管理糧食買賣,“不吃進(jìn)口糧”。隨著改革開放的起步,糧食進(jìn)出口貿(mào)易也逐漸探索和活躍起來,糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策強(qiáng)調(diào)“集中管理”“統(tǒng)一組織”“適當(dāng)進(jìn)口”。此后,隨著我國應(yīng)對自然災(zāi)害的能力提升,受益于全國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的良好態(tài)勢,開始探索利用國內(nèi)和國際市場,提出“省長負(fù)責(zé)制”,保障地區(qū)糧食協(xié)調(diào)供給。糧食進(jìn)出口貿(mào)易改革進(jìn)一步深化,“進(jìn)出口適當(dāng)調(diào)劑”,糧食進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模不斷增長,糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策進(jìn)入平穩(wěn)和高產(chǎn)期。進(jìn)入新時(shí)期,我國提出“統(tǒng)籌兩個(gè)市場、兩種資源”,糧食進(jìn)出口貿(mào)易在我國對外貿(mào)易中的重要性進(jìn)一步上升,在積極與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌、高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中走向開放。世界糧食市場中我國糧食安全,國際化、高標(biāo)準(zhǔn)中國好糧油“走出去”,是當(dāng)前我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策實(shí)施的關(guān)鍵。

5 我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策存在的問題與反思

我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策從無到有,經(jīng)歷了漫長的變遷歷程,并有其內(nèi)在發(fā)展的演化邏輯。結(jié)合上述關(guān)于變遷歷程和基于文本的政策變遷邏輯分析,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策還存在以下問題。

5.1 亟需制定我國糧食進(jìn)口貿(mào)易政策

我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的供給較有限。從數(shù)量上看,平均每年發(fā)布的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策約為2項(xiàng),有些年份還存在政策發(fā)布的空檔期。從內(nèi)容上看,除進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫相關(guān)政策外,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策并沒有明確區(qū)分糧食進(jìn)口貿(mào)易政策和糧食出口貿(mào)易政策。雖然我國糧食進(jìn)口一直采取較保守的政策,但當(dāng)前我國進(jìn)口糧食已呈現(xiàn)主糧進(jìn)口常態(tài)化。《中國的糧食安全》白皮書提出拓展進(jìn)口多元化,增加適應(yīng)國內(nèi)市場需求的糧食進(jìn)口,擴(kuò)大優(yōu)勢產(chǎn)品出口,但具體如何實(shí)施、如何保證實(shí)施效果,依然缺乏政策依據(jù)。盡管出臺了“科技興糧”等政策,但本質(zhì)上屬于糧食生產(chǎn)的支撐政策,而不是糧食進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展政策,著重點(diǎn)存在差異。

5.2 急需改善我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策響應(yīng)能力

從1949年新中國成立以來,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模不斷增長。為應(yīng)對日益復(fù)雜的糧食進(jìn)出口貿(mào)易局勢,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的靈活性和靈敏性極為關(guān)鍵。我國糧食供給歷經(jīng)緊缺和相對充裕的反復(fù),糧食出口貿(mào)易政策和糧食進(jìn)口貿(mào)易政策應(yīng)充分利用國際糧食市場,根據(jù)世界糧食市場波動情況及時(shí)調(diào)整,但從政策文件的發(fā)布時(shí)間和內(nèi)容上看,面對一些重要的國內(nèi)外糧食貿(mào)易沖擊,我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策響應(yīng)的靈活性不夠。

5.3 亟待推進(jìn)我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策體系建設(shè)

我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策制定呈現(xiàn)出明顯的自上而下模式,政策文本中更強(qiáng)調(diào)關(guān)注全國經(jīng)濟(jì)大局與各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào),對于糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的利益相關(guān)者——企業(yè)和消費(fèi)者的考慮不足。結(jié)合戰(zhàn)略性貿(mào)易政策理論,目前我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策體系建設(shè)與我國糧食進(jìn)口大國的地位并不相符,會放大世界糧食市場波動對我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易帶來的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響我國糧食安全。盡管我國基于WTO農(nóng)業(yè)協(xié)議框架對糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策做出了一些調(diào)整,但目前的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策尚不能充分反映我國不同時(shí)期對糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策需求的差異性,符合我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展階段的貿(mào)易政策體系建設(shè)亟待推進(jìn)。

事實(shí)上,政策建設(shè)依然是我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展的薄弱點(diǎn)。我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策從散見于經(jīng)濟(jì)政策文件的碎片化表述開始,向系統(tǒng)化和精細(xì)化發(fā)展。我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策的變遷邏輯,應(yīng)從單一應(yīng)急式政策供給,轉(zhuǎn)向多元儲備式政策體系,進(jìn)而提升我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易市場多元化水平與國際競爭力。在科學(xué)研究領(lǐng)域亟待加強(qiáng)基礎(chǔ)性、前瞻性、精準(zhǔn)性和儲備性糧食進(jìn)出口政策研究。未來糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策應(yīng)在供給充分性、實(shí)施靈活性和體系建設(shè)方面加以改進(jìn),形成完善的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策體系,針對不同階段我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易面臨的關(guān)鍵問題進(jìn)行政策突破,為促進(jìn)我國進(jìn)出口貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展、保障我國糧食安全提供有力支撐。

本研究從國家層面探討已出臺的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策,并沒有將省域?qū)用娉雠_的相關(guān)政策文本納入到分析框架中。在理論和實(shí)踐層面上,省域?qū)用娉雠_的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策既是對國家政策的響應(yīng)和落實(shí),也是不同省份、不同城市對于發(fā)展糧食進(jìn)出口貿(mào)易的有益探索和先行先試。未來的拓展方向可以包括關(guān)注省域?qū)用娉雠_的糧食進(jìn)出口貿(mào)易政策,研究其政策的變遷歷程與演化的內(nèi)在邏輯,對國家-省域?qū)用娴募Z食進(jìn)出口貿(mào)易政策進(jìn)行比較研究。

參考文獻(xiàn):

[1]Tun-Hsiang E Y,Tokgoz,S,Wailes E,et al. A quantitative analysis of trade policy responses to higher world agricultural commodity prices[J]. Food Policy,2011,36(5):545-561.

[2]Gouel C. Trade policy coordination and food price volatility[J]. American Journal of Agricultural Economics,2016,98(4):1018-1037.

[3]Clapp J. Food self-sufficiency:making sense of it,and when it makes sense[J]. Food Policy,2017,66(1):88-96.

[4]Qian J,Ito S,Mu Y,et al. The role of subsidy policies in achieving grain self-sufficiency in China:a partial equilibrium approach[J]. Agricultural Economics,2018,64(1):23-35.

[5]Zhan S,Zhang H,He D. Chinas flexible overseas food strategy:food trade and agricultural investment between Southeast Asia and China in 1990—2015[J]. Globalizations,2018,15(5):702-721.

[6]Beaulieu E,Klemen D. Chinese protectionism:restriction on canola imports from Canada[EB/OL]. (2019-03-20)[2020-03-10]. https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2019/03/Trade-Policy-Trends-Canola-Imports-Beaulieu-Klemen.pdf.

[7]Timmer C P,Jones J R.China:an enigma in the world grain trade[J]. East-West Agricultural Trade,1986,30(1):153-180.

[8]袁 平. 國際糧食市場演變趨勢及其對中國糧食進(jìn)出口政策選擇的啟示[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版),2013,13(1):46-55.

[9]王新華. 改革開放以來我國糧食貿(mào)易政策演變及啟示[J]. 糧食科技與經(jīng)濟(jì),2014,39(4):10-13,17.

[10]王文濤,肖瓊琪. 改革開放以來中國糧食貿(mào)易從調(diào)劑余缺到適度進(jìn)口的戰(zhàn)略演變[J]. 湖南師范大學(xué)社會科學(xué)學(xué)報(bào),2018,47(6):30-39.

[11]劉美秀,楊艷紅. 我國糧食對外貿(mào)易政策變遷與糧食進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2013,34(7):84-88.

[12]王新華. 我國糧食進(jìn)出口、國內(nèi)糧價(jià)與國際糧價(jià)的互動關(guān)系研究[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策,2013(14):118-121.

[13]何樹全,高 旻. 國內(nèi)外糧價(jià)對我國糧食進(jìn)出口的影響——兼論我國糧食貿(mào)易的“大國效應(yīng)”[J]. 世界經(jīng)濟(jì)研究,2014(3):33-39.

[14]余慧容,劉黎明. 可持續(xù)糧食安全框架下的農(nóng)業(yè)“走出去”路徑[J]. 經(jīng)濟(jì)學(xué)家,2017(5):84-90.

[15]王 健. 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下我國糧食進(jìn)口優(yōu)化研究[J]. 農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2017(10):68-73.

[16]杜為公,李艷芳,徐 李. 我國糧食安全測度方法設(shè)計(jì)——基于FAO對糧食安全的定義[J]. 武漢輕工大學(xué)學(xué)報(bào),2014(2):93-96.

[17]梁瑞華. 我國糧食宏觀調(diào)控面臨的問題及建議[J]. 宏觀經(jīng)濟(jì)研究,2016(12):122-126.

[18]王大為,蔣和平. 基于農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革下對我國糧食安全的若干思考[J]. 經(jīng)濟(jì)學(xué)家,2017(6):78-87.

[19]曹 慧,張玉梅,孫 昊. 糧食最低收購價(jià)政策改革思路與影響分析[J]. 中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2017(11):33-46.

[20]成升魁,汪壽陽. 新時(shí)期糧食安全觀與糧食供給側(cè)改革[J]. 中國科學(xué)院院刊,2017,32(10):1074-1082.

[21]杜為公,胡玲燕. 供給側(cè)改革下中國糧食營養(yǎng)安全問題研究[J]. 糧食科技與經(jīng)濟(jì),2018,43(3):43-47.

[22]丁 杰. 經(jīng)濟(jì)全球化背景下我國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易的發(fā)展之路[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2019(3):122-124.

[23]段園園,林樹文,黃金澤,等. 知識圖譜視角下我國農(nóng)業(yè)政策研究的演化發(fā)展及熱點(diǎn)分析[J]. 南方農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2018,49(1):194-200.

[24]于曉華,唐 忠,包 特. 機(jī)器學(xué)習(xí)和農(nóng)業(yè)政策研究范式的革新[J]. 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2019(2):4-9.